26歳まで 何百回と弾いただろう、この歳まで 100回は聴いただろう『アルハンブラ宮殿の思い出』。でもこれだけの演奏を耳にしたことはありません。オイラは 史上№1のギタリストさんであろうと 直感、否 直聴(?) しました。

その方は『ラファエル・アギーレ』さん。R2.2.4 浜離宮朝日ホールでの リサイタル演目が、R2.5.8 NHK-BSP『クラシック倶楽部』で放送されました。webで調べましたら、「2007年のタレガ国際ギターコンクールをはじめ、世界の名だたる 13のコンクールで優勝を収めた、華麗な演奏で賞賛を浴び続ける スペインのギタリスト」とありました。成程、この方の演奏から湧起される ”ワクワク感 !!! ” 、ハンパないです。

ご覧のように手にされてるギターのボディー前面に、大きな 修理痕か改造痕か分かりませんが・・・があります。演奏技術の裏付けはあるでしょうが、音がバーンと前に、相当良く弾け出るギターであることは確かです。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

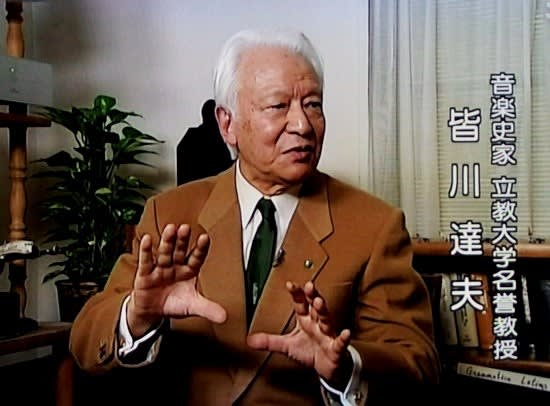

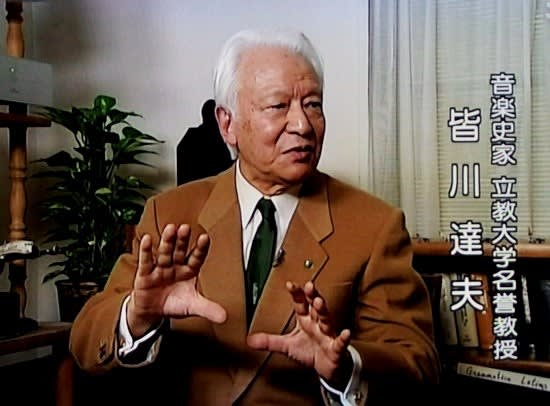

中世ヨーロッパ音楽研究の我が国の魁であり第1人者、かつ著名な音楽史家さんでられる『皆川達夫』さんが、あと6日で93歳という R2.4.19 にご逝去されてまして、これを悼み、5月9日 NHK-Eテレ『こころの時代』於いて、78歳時 収録、初回放送 H17(2005).4.25、『宇宙のムジカ(音楽)が聴こえる』の再放送がありました。

.

. .

.

初めて録画を見たとき、「おやっ、このお名前と語り口、昔から何回も聞いとるぞー」と思いました。それもそのはず、毎日曜朝 NHKラジオ、シュ-ベルトさんのピアノ曲『楽興の時』で始まる『音楽の泉』で、実に分かりやすく、端的に楽曲紹介をされてた方・・・・・ウィキペディアで判りました。

氏のお話は、オイラの識らなかった音楽の根幹に触れるもので、音楽好きのオイラには堪らないお話に溢れてました。以下は、ブログに録っておきたいと思った事柄(但し オイラの意訳的解釈)であります。

● (合唱)音楽表現には 二つの様式がある

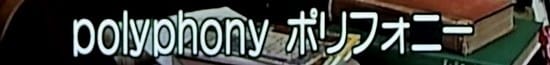

ポリフォニー:多声音楽、全てのパートが平等であり、各々が主体である音楽

ホモフォニー:通常の演奏様式、他パートはハーモニーを奏でる

● ポリフォニーは中世ヨーロッパ独特の音楽。譜面は五線譜でなく 四線譜で、小節を有しない

.

.

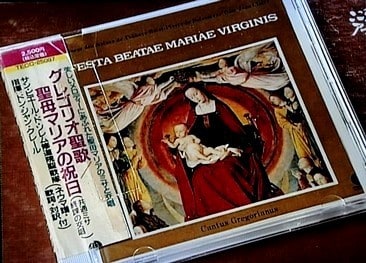

氏は中学生時、12世紀ごろから歌われてる『グレゴリオ聖歌』に衝撃を受け、ヨーロッパ音楽の源流を探りたいという欲求に目覚めたと

● 中世・ルネッサンス時代 音楽は、己ではなく、神様のため or みんなのため と捉えている

● キリスト教は偶像禁止なため、信仰の縁(よすが)を、”見ること”でなく ”聞くこと”に求めた

● 聞くことで神を感じたいという想いの下では、音楽が最重要ファクターとなるは必然だった

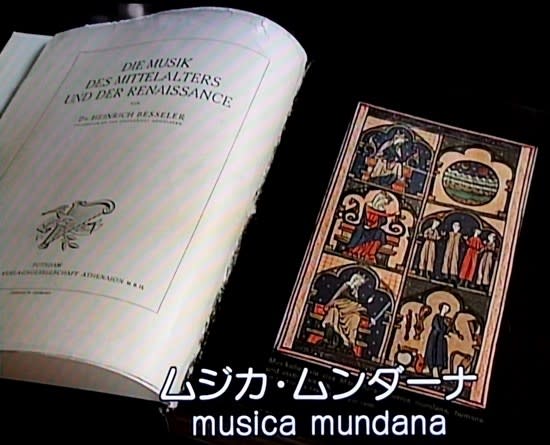

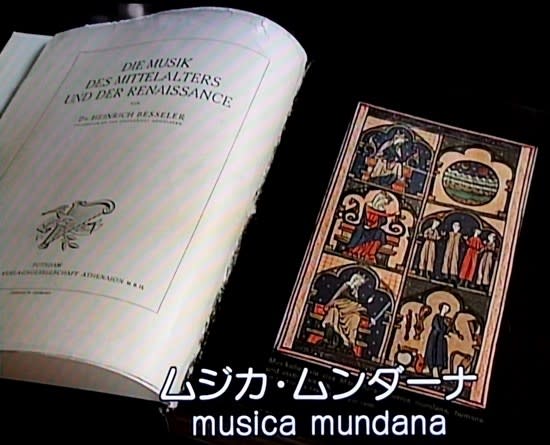

● 中世ヨーロッパの人たち(音楽家)は、音楽を 三つに分けて捉えている

ムジカ・ムンダーナ:耳にはできないが、大宇宙が奏でてるだろう音楽

ムジカ・フマーナ:同じく聞こえない、人間の内なる 肉体的・精神的 営みが奏でてる音楽

ムジカ・インストゥルメンタリス:通常、私たちが称してる 音楽全般のこと

● (本項以降は当番組のクライマックスと思ってますが)ポリフォニーの合唱をやってて解ったことであるが、「ドー」と声を出すと、このドの中に、倍音 すなわちオクターブ上のドが含まれてて、さらにソの音 ミの音 シの音も含まれてて(オイラにはドの中に、どうしてソ ミ シが含まれるのか 理解できないです)、豊かな発声であると、それらが他の人の倍音と自然に調和し助け合って、たいへん豊かで心地よい響きが醸し出されると

● そしてこれは、どんなに録音再生技術が進んでも、絶対に復元できないものだ

● さらにこれは、天使のお声 天上のお声に違いないと思えるものであり、聞こえないとされる ムジカ・ムンダーナ あるいは ムジカ・フマーナとはこういうことではないのか と感じられるものであると

● 音楽とは ”神から授かったもの” という概念があるので、上記響きとの対面は、神との対面に他ならないのではないだろうかと

● キリスト教世界では絵画や彫刻でなく、音楽が第一義に、宗教芸術の最高位にランクされる

● これは、現在でも連綿と受け継がれている

オイラは思いました。キリスト教世界の人々が抱く、芸術分野における音楽の位置付けというものは、我々日本人の想像を遥かに超えた存在なのだということ。となれば、芸術的才能に秀でた人たちは まず、音楽家を目指したのではないかということ。

その歴史の長い積み重ねが、クラシック音楽の重厚な世界を形作り、今日の隆盛を来してるということ。で、この自負心・プライドは 相当なものでしょうから、われわれ異教徒、それも東の果てのヤカラに対しては、自づと ”上から目線” になってしまうのではないかと・・・

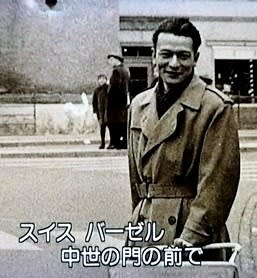

終わるにあたり、皆川達夫先生の若かりし日の、オイラニマケナイ めっちゃイケメン写真と

.

.

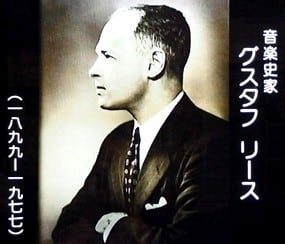

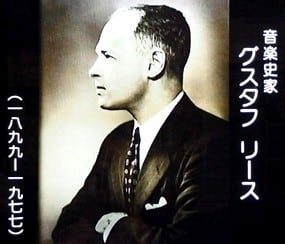

先生の師である 中世音楽の世界的権威のお二人の写真を掲げまして、敬意を表したく存じます。

.

.

なお オイラも、その世界を体験できたらと、ポリフォニーの代表的楽曲『グレゴリオ聖歌』の中古CDを、Amazonさんで注文しました。注文して気付きました。皆川先生が「技術的に復元は不可能」と仰ってられたこと。まっ、賛美歌 一枚ぐらいあっても いいかっ。

その方は『ラファエル・アギーレ』さん。R2.2.4 浜離宮朝日ホールでの リサイタル演目が、R2.5.8 NHK-BSP『クラシック倶楽部』で放送されました。webで調べましたら、「2007年のタレガ国際ギターコンクールをはじめ、世界の名だたる 13のコンクールで優勝を収めた、華麗な演奏で賞賛を浴び続ける スペインのギタリスト」とありました。成程、この方の演奏から湧起される ”ワクワク感 !!! ” 、ハンパないです。

ご覧のように手にされてるギターのボディー前面に、大きな 修理痕か改造痕か分かりませんが・・・があります。演奏技術の裏付けはあるでしょうが、音がバーンと前に、相当良く弾け出るギターであることは確かです。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

中世ヨーロッパ音楽研究の我が国の魁であり第1人者、かつ著名な音楽史家さんでられる『皆川達夫』さんが、あと6日で93歳という R2.4.19 にご逝去されてまして、これを悼み、5月9日 NHK-Eテレ『こころの時代』於いて、78歳時 収録、初回放送 H17(2005).4.25、『宇宙のムジカ(音楽)が聴こえる』の再放送がありました。

.

. .

.

初めて録画を見たとき、「おやっ、このお名前と語り口、昔から何回も聞いとるぞー」と思いました。それもそのはず、毎日曜朝 NHKラジオ、シュ-ベルトさんのピアノ曲『楽興の時』で始まる『音楽の泉』で、実に分かりやすく、端的に楽曲紹介をされてた方・・・・・ウィキペディアで判りました。

氏のお話は、オイラの識らなかった音楽の根幹に触れるもので、音楽好きのオイラには堪らないお話に溢れてました。以下は、ブログに録っておきたいと思った事柄(但し オイラの意訳的解釈)であります。

● (合唱)音楽表現には 二つの様式がある

ポリフォニー:多声音楽、全てのパートが平等であり、各々が主体である音楽

ホモフォニー:通常の演奏様式、他パートはハーモニーを奏でる

● ポリフォニーは中世ヨーロッパ独特の音楽。譜面は五線譜でなく 四線譜で、小節を有しない

.

.

氏は中学生時、12世紀ごろから歌われてる『グレゴリオ聖歌』に衝撃を受け、ヨーロッパ音楽の源流を探りたいという欲求に目覚めたと

● 中世・ルネッサンス時代 音楽は、己ではなく、神様のため or みんなのため と捉えている

● キリスト教は偶像禁止なため、信仰の縁(よすが)を、”見ること”でなく ”聞くこと”に求めた

● 聞くことで神を感じたいという想いの下では、音楽が最重要ファクターとなるは必然だった

● 中世ヨーロッパの人たち(音楽家)は、音楽を 三つに分けて捉えている

ムジカ・ムンダーナ:耳にはできないが、大宇宙が奏でてるだろう音楽

ムジカ・フマーナ:同じく聞こえない、人間の内なる 肉体的・精神的 営みが奏でてる音楽

ムジカ・インストゥルメンタリス:通常、私たちが称してる 音楽全般のこと

● (本項以降は当番組のクライマックスと思ってますが)ポリフォニーの合唱をやってて解ったことであるが、「ドー」と声を出すと、このドの中に、倍音 すなわちオクターブ上のドが含まれてて、さらにソの音 ミの音 シの音も含まれてて(オイラにはドの中に、どうしてソ ミ シが含まれるのか 理解できないです)、豊かな発声であると、それらが他の人の倍音と自然に調和し助け合って、たいへん豊かで心地よい響きが醸し出されると

● そしてこれは、どんなに録音再生技術が進んでも、絶対に復元できないものだ

● さらにこれは、天使のお声 天上のお声に違いないと思えるものであり、聞こえないとされる ムジカ・ムンダーナ あるいは ムジカ・フマーナとはこういうことではないのか と感じられるものであると

● 音楽とは ”神から授かったもの” という概念があるので、上記響きとの対面は、神との対面に他ならないのではないだろうかと

● キリスト教世界では絵画や彫刻でなく、音楽が第一義に、宗教芸術の最高位にランクされる

● これは、現在でも連綿と受け継がれている

オイラは思いました。キリスト教世界の人々が抱く、芸術分野における音楽の位置付けというものは、我々日本人の想像を遥かに超えた存在なのだということ。となれば、芸術的才能に秀でた人たちは まず、音楽家を目指したのではないかということ。

その歴史の長い積み重ねが、クラシック音楽の重厚な世界を形作り、今日の隆盛を来してるということ。で、この自負心・プライドは 相当なものでしょうから、われわれ異教徒、それも東の果てのヤカラに対しては、自づと ”上から目線” になってしまうのではないかと・・・

終わるにあたり、皆川達夫先生の若かりし日の、オイラニマケナイ めっちゃイケメン写真と

.

.

先生の師である 中世音楽の世界的権威のお二人の写真を掲げまして、敬意を表したく存じます。

.

.

なお オイラも、その世界を体験できたらと、ポリフォニーの代表的楽曲『グレゴリオ聖歌』の中古CDを、Amazonさんで注文しました。注文して気付きました。皆川先生が「技術的に復元は不可能」と仰ってられたこと。まっ、賛美歌 一枚ぐらいあっても いいかっ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます