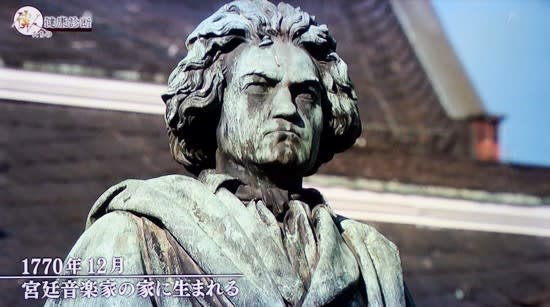

昔から、いろいろの分野で 図抜けた特別な偉人さんを『〇聖』と称し敬意を表してまして、『茶聖』は利休さん、『クセェ(句聖)』でなく『俳聖』と呼ばれるのは芭蕉さん。で、これに慣えば『音聖』と思いきや『楽聖』なんですが、そのご当人 ベートーベンさんは、今からちょうど 250年前、ドイツのボンにお生まれです。

聖人と讃えられて当然、何せ ベートーベンさんは本当に特別なのです。作曲された総ての楽曲が、『絵画』で言えば『モナリザ』級ばかりであるのはもとより、クラシック音楽界に対する貢献度もやはり、群れを抜いてるお方なのです。

それまでの音楽家さんは 王侯貴族の召使的存在でしかなく、命ぜられるまま作った成果物も、1度 演奏されたら、勿体ないことに それっきりだったそうですが、ベートーベンさんは 18歳時 勃発した フランス革命にインスパイアされ、

・ 音楽とは自分自身の感情を表現するもの であって

・ それは、市民のためにあらねばならないという考えに到達

・ 楽譜の出版契約という手法を考案し、作曲者の自立を図る

・ 身分に関係なく誰でも入場できるよう、演奏会にチケット制を導入

を実施され、音楽の あり方や芸術性を今日的レベルまで引き上げた方でもあるのです。

と、ここまでは取り立てて オイラが採り上げるまでもないのですが、ここからです。オイラは若いときから聴覚検査で「高音が聞こえにくいね」と指摘されており、特に 5年ほど前から、バイオリンのG線の顔に近い方の音は「音が出てねぇじゃん」と、ピアノの右端のほうの鍵盤の音は「カタ カタ カタ」としか聞こえないので「調律が出来てねぇじゃん」と思っており、話し声については、アナウンサーさんの場合 比較的聞き取れるも、最悪なのは わが賢妻の声。もう何回も聞き直すものですから、大概は「アンタ、耳がおかしんじゃないの、もう いいっ」と突き放されたオイラは、「アンタの滑舌がワリィんじゃ」と言い返す日常。

そういった背景のもと、R1.12.26 NHK-BSP『偉人たちの健康診断、ベートーベン第9誕生 ! 難聴との闘い』という録画を見たオイラは、「これだー、オレはー」と気付かされ、「ぜひともブログに しとかにゃぁいけん」とあいなり、上述部分は その一部ということであります。(それにしても 5ヶ月後とは、かなり遅れてしまってますが・・・)

べートーベンさんは晩年 耳が聞こえなかったというのは知ってたですが、実際は、31歳時に親友へ出した手紙に「聞こえているのに、意味がさっぱり判らない」とあることから、20代で既に発症していたということでして

国際医療福祉大学三田病院 岩崎聡教授によりますと、これは内耳の病気の特徴で、高い音が聞こえづらくなると起きる症状だと。

脳は、高い音は子音を聞き取り、低い音は母音を聞き取り 判別しているので、”ア列”の音なら ”ア”しか聞き取れなくなる結果、意味がさっぱり分からなくなってしまうのだと。

.

. .

.

病名は ”難聴”でして、オイラの場合は ”加齢性難聴" のようですが、

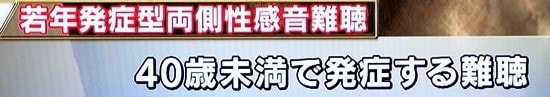

40代未満の場合ですと、日本では現在 4000人ほどいて 難病指定されている "若年発症型両側性感音難聴" と言う病気ですと。

難聴のみならず、耳が一日中 ブンブン ザワザワ 鳴ったりで 精神的に追い詰められ、ひきこもったりもするのですが、そこは史上屈指の大天才と言われる所以でしょう、それを逆手に取り、結果的に 前人未到の領域の音楽を生み出してゆかれたのであります。

ますますひどくなってゆく難聴に対抗するため、ピアノの上に ”コの字”の囲いを設置し音を振り向けたり、大きな集音器を設置したりし、少しでもナマの音を追い求める一方で

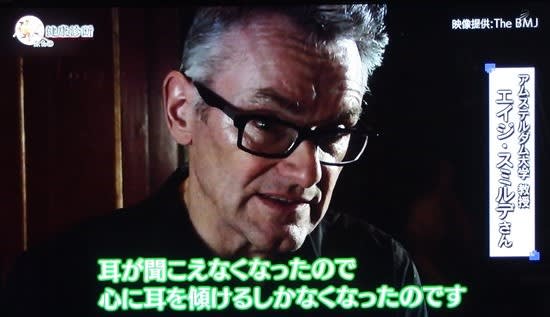

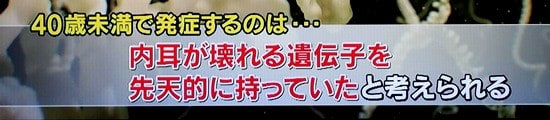

究極の領域まで研ぎ澄ました凡ゆる感覚を根こそぎ、自分自身の深い深いところに振り向けることで、湧き上がり奏でられる音楽を譜面に紡いでゆかれたのであります。病気が若い時分から発症してますから、もうほとんどの作品が 多かれ少なかれ該当してるのでしょうが、

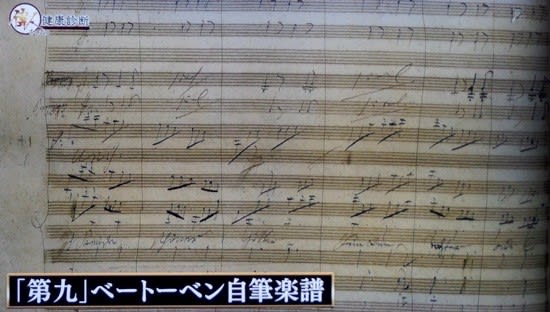

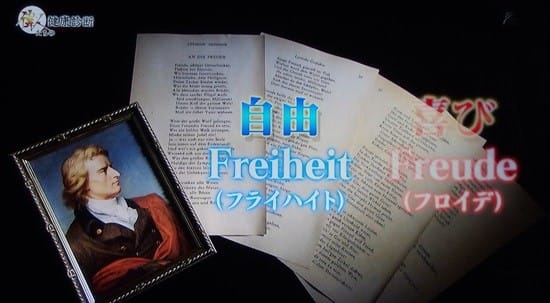

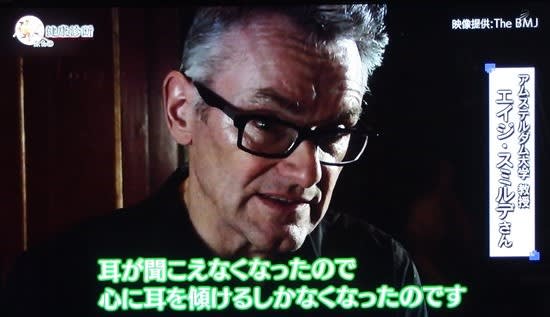

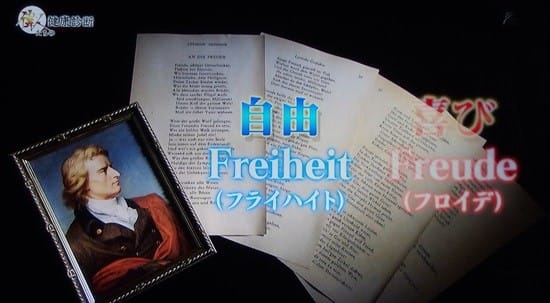

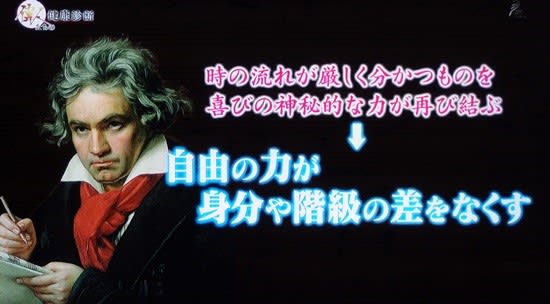

チャンピオンと言える作品は当然、亡くなる 3年前、もうほとんど聞こえなくなっていた時に作曲された『交響曲 第9番』。自由を求める不屈の精神を根底のテーマとする シラーさんの詩に、甚く感銘を受けたベートーベンさんが 第4楽章の大トリに、歴史上初めて 合唱を採り入れた それこそ渾身の集大成作品。

.

.

恥ずかしながら オイラは今まで、ダイクは キリストさんを崇める宗教的な楽曲とばかり思ってたものですから、「何で信者でもない日本人が年末に歌うんか。歌うんなら信時潔さんと北原白秋さんの『海道東征』だろう」と、かなり怪訝な気持ちで眺めていたのですが

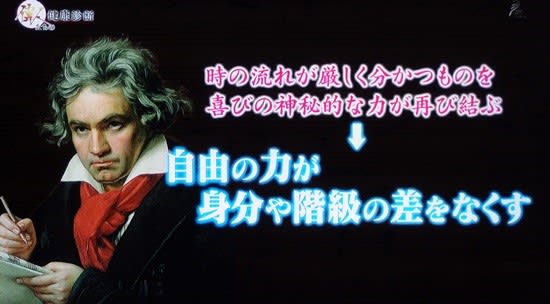

そうではなかったのです。「自由こそ 最大の喜びである」ということが、高らかに謳われてい楽曲だったのです。そうであれば、今こそ 中国 および 香港で『第9』が 演奏され 合唱されるべきではないかと思ったのです。

ひょっとして 中国のテレビでは、ベートーベンさんの『交響曲第9番 合唱付き』が流れるとき、画面が ”真っ黒け" になるのでしょうか?。それとも 合唱のところだけ 雑音だらけになるのでしょうか、知りたいところであります。いや、そもそも 演奏禁止対象に指定されてるかも・・・いずれにしても、中国の方々に、第9 の本当の意味を 深く教えてあげたいものであります。

また、オイラは昔っから思ってました。モーツァルトさんは、ほとんどが 明るく弾むようなだのに、ベートーベンさんは なぜ重たく暗い感じがするのだろうと。それが分かりました。

モーツァルト 1756 ~ 1791

ベートーベン 1770 ~ 1827

このように大体 一世代弱 ベートーベンさんのほうが若いのです。ということは モーツァルトさんの場合は、王侯貴族さんからの依頼で作られた作品が ほとんどということなのです。レクイエムやオペラ以外なら誰だって、明るく楽しくなる楽曲のほうが好いに決まってます。

< 追 伸 > R2.2.7 記

昨日の NHK-Eテレ『クラシック音楽館』で、広上淳一さんの解説付きで、彼の師でもある バーンスタインさん指揮、 ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団さん演奏の " 第9 " の放送がありましたので、その第4楽章で歌われている字幕を書き写しましたら、

明確な キリスト崇拝でなく、普遍性が感じられる詞であります。これなら オイラのような普通の日本人としたら、”高天が原” に御座される神々をイメージできないということでもないかなぁ と・・・でも 日本人なら、大晦日は やはり、北原白秋さん詞 信時潔さん曲『街道東征』であるべきではなかろうか と・・・

おお 友よ

このような調べではなく

もっと心地よい歌を

喜ぶに満ちた歌を

歓喜よ

歓喜よ 美しい神々の火花よ

楽園からの乙女よ

我々は感激して あなたの

天上の楽園に 足を踏み入れる

あなたの魔力は 世界が厳しく

分け隔てるものを 再び結び付け

すべての人々は あなたの優しい

翼のもとで 兄弟となる

一人の友を 真の友とするという

幸運に恵まれた者

優しい妻を持つことができた者は

共に喜びの声をあげよ

ただひとえりでも この世で

友と呼べる人のいる者も

しかし それができなかった者は

涙と共に この集いから去るのだ

すべて この世で生を受けた者は

自然の乳房から 喜びを飲み

すべての善人も悪人も

自然のバラの道をたどる

喜びは 我らに口づけとぶどう酒と

死の試練をも恐れぬ友を与える

虫にも 喜びは与えられ

天使は 神の前に立つ

虫にも 喜びは与えられ

天使は 神の前に立つ

天使は 神の前に立つ

神の前に

楽しそうに 太陽と多くの星が

壮大な天の軌道をめぐるように

走れ 兄弟たちよ

あなたがたの道を

喜び遺産で 勝利に向かう

英雄のごとく

歓喜よ 美しい神々の火花よ

楽園からの乙女よ

我々は感激して あなたの

天上の楽園に 足を踏み入れる

あなたの魔力は 世界が厳しく

分け隔てるものを 再び結びつけ

すべての人々は あなたの優しい

翼のもとで 兄弟となる

あなたの魔力は 世界が厳しく

分け隔てるものを 再び結びつけ

すべての人々は あなたの優しい

翼のもとで 兄弟となる

我が抱擁を受けよ 百万の人々よ

この口づけを 全世界に

この口づけを 全世界に

兄弟たちよ 星空のかなたに

愛する父は 必ずや住みたもう

ひざまずいているか 百万の人々よ

創造主の存在を感ずるのか

世界よ

彼を天上に求めよ

星空のかなたに

創造主は 必ずや住みたもう

星空のかなたに

創造主は 必ずや住みたもう

歓喜よ 美しい神々の火花よ

楽園からの乙女よ

我々は感激して あなたの

天上の楽園に 足を踏み入れる

我が抱擁を受けよ 百万の人々よ

この口づけを 全世界に

我が抱擁を受けよ 百万の人々よ

この口づけを 全世界に

ひざまずいているか 百万の人々よ

創造主の存在を感ずるのか

彼を天上に求めよ

兄弟たちよ

星空のかなたに

愛する父は 必ずや住みたもう

歓喜よ 楽園からの乙女よ

あなたの魔力は 世界が厳しく

分け隔てるものを 再び結びつけ

すべての人々は

あなたの優しい

翼のもとで 兄弟となる

あなたの優しい翼のもとで

兄弟となる

あなたの魔力は 世界が厳しく

分け隔てるものを 再び結び付け

すべての人々は

あなたの優しい翼のもとで

兄弟となる

我が抱擁を受けよ 百万の人々よ

この口づけを 全世界に

兄弟たちよ 星空のかなたに

愛する父は 必ずや住みたもう

この口づけを 全世界に

この口づけを 全世界に

歓喜よ 美しい神々の火花よ

楽園からの乙女よ

歓喜よ 美しい神々の火花よ

歓喜よ 美しい神々の火花よ

聖人と讃えられて当然、何せ ベートーベンさんは本当に特別なのです。作曲された総ての楽曲が、『絵画』で言えば『モナリザ』級ばかりであるのはもとより、クラシック音楽界に対する貢献度もやはり、群れを抜いてるお方なのです。

それまでの音楽家さんは 王侯貴族の召使的存在でしかなく、命ぜられるまま作った成果物も、1度 演奏されたら、勿体ないことに それっきりだったそうですが、ベートーベンさんは 18歳時 勃発した フランス革命にインスパイアされ、

・ 音楽とは自分自身の感情を表現するもの であって

・ それは、市民のためにあらねばならないという考えに到達

・ 楽譜の出版契約という手法を考案し、作曲者の自立を図る

・ 身分に関係なく誰でも入場できるよう、演奏会にチケット制を導入

を実施され、音楽の あり方や芸術性を今日的レベルまで引き上げた方でもあるのです。

と、ここまでは取り立てて オイラが採り上げるまでもないのですが、ここからです。オイラは若いときから聴覚検査で「高音が聞こえにくいね」と指摘されており、特に 5年ほど前から、バイオリンのG線の顔に近い方の音は「音が出てねぇじゃん」と、ピアノの右端のほうの鍵盤の音は「カタ カタ カタ」としか聞こえないので「調律が出来てねぇじゃん」と思っており、話し声については、アナウンサーさんの場合 比較的聞き取れるも、最悪なのは わが賢妻の声。もう何回も聞き直すものですから、大概は「アンタ、耳がおかしんじゃないの、もう いいっ」と突き放されたオイラは、「アンタの滑舌がワリィんじゃ」と言い返す日常。

そういった背景のもと、R1.12.26 NHK-BSP『偉人たちの健康診断、ベートーベン第9誕生 ! 難聴との闘い』という録画を見たオイラは、「これだー、オレはー」と気付かされ、「ぜひともブログに しとかにゃぁいけん」とあいなり、上述部分は その一部ということであります。(それにしても 5ヶ月後とは、かなり遅れてしまってますが・・・)

べートーベンさんは晩年 耳が聞こえなかったというのは知ってたですが、実際は、31歳時に親友へ出した手紙に「聞こえているのに、意味がさっぱり判らない」とあることから、20代で既に発症していたということでして

国際医療福祉大学三田病院 岩崎聡教授によりますと、これは内耳の病気の特徴で、高い音が聞こえづらくなると起きる症状だと。

脳は、高い音は子音を聞き取り、低い音は母音を聞き取り 判別しているので、”ア列”の音なら ”ア”しか聞き取れなくなる結果、意味がさっぱり分からなくなってしまうのだと。

.

. .

.

病名は ”難聴”でして、オイラの場合は ”加齢性難聴" のようですが、

40代未満の場合ですと、日本では現在 4000人ほどいて 難病指定されている "若年発症型両側性感音難聴" と言う病気ですと。

難聴のみならず、耳が一日中 ブンブン ザワザワ 鳴ったりで 精神的に追い詰められ、ひきこもったりもするのですが、そこは史上屈指の大天才と言われる所以でしょう、それを逆手に取り、結果的に 前人未到の領域の音楽を生み出してゆかれたのであります。

ますますひどくなってゆく難聴に対抗するため、ピアノの上に ”コの字”の囲いを設置し音を振り向けたり、大きな集音器を設置したりし、少しでもナマの音を追い求める一方で

究極の領域まで研ぎ澄ました凡ゆる感覚を根こそぎ、自分自身の深い深いところに振り向けることで、湧き上がり奏でられる音楽を譜面に紡いでゆかれたのであります。病気が若い時分から発症してますから、もうほとんどの作品が 多かれ少なかれ該当してるのでしょうが、

チャンピオンと言える作品は当然、亡くなる 3年前、もうほとんど聞こえなくなっていた時に作曲された『交響曲 第9番』。自由を求める不屈の精神を根底のテーマとする シラーさんの詩に、甚く感銘を受けたベートーベンさんが 第4楽章の大トリに、歴史上初めて 合唱を採り入れた それこそ渾身の集大成作品。

.

.

恥ずかしながら オイラは今まで、ダイクは キリストさんを崇める宗教的な楽曲とばかり思ってたものですから、「何で信者でもない日本人が年末に歌うんか。歌うんなら信時潔さんと北原白秋さんの『海道東征』だろう」と、かなり怪訝な気持ちで眺めていたのですが

そうではなかったのです。「自由こそ 最大の喜びである」ということが、高らかに謳われてい楽曲だったのです。そうであれば、今こそ 中国 および 香港で『第9』が 演奏され 合唱されるべきではないかと思ったのです。

ひょっとして 中国のテレビでは、ベートーベンさんの『交響曲第9番 合唱付き』が流れるとき、画面が ”真っ黒け" になるのでしょうか?。それとも 合唱のところだけ 雑音だらけになるのでしょうか、知りたいところであります。いや、そもそも 演奏禁止対象に指定されてるかも・・・いずれにしても、中国の方々に、第9 の本当の意味を 深く教えてあげたいものであります。

また、オイラは昔っから思ってました。モーツァルトさんは、ほとんどが 明るく弾むようなだのに、ベートーベンさんは なぜ重たく暗い感じがするのだろうと。それが分かりました。

モーツァルト 1756 ~ 1791

ベートーベン 1770 ~ 1827

このように大体 一世代弱 ベートーベンさんのほうが若いのです。ということは モーツァルトさんの場合は、王侯貴族さんからの依頼で作られた作品が ほとんどということなのです。レクイエムやオペラ以外なら誰だって、明るく楽しくなる楽曲のほうが好いに決まってます。

< 追 伸 > R2.2.7 記

昨日の NHK-Eテレ『クラシック音楽館』で、広上淳一さんの解説付きで、彼の師でもある バーンスタインさん指揮、 ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団さん演奏の " 第9 " の放送がありましたので、その第4楽章で歌われている字幕を書き写しましたら、

明確な キリスト崇拝でなく、普遍性が感じられる詞であります。これなら オイラのような普通の日本人としたら、”高天が原” に御座される神々をイメージできないということでもないかなぁ と・・・でも 日本人なら、大晦日は やはり、北原白秋さん詞 信時潔さん曲『街道東征』であるべきではなかろうか と・・・

おお 友よ

このような調べではなく

もっと心地よい歌を

喜ぶに満ちた歌を

歓喜よ

歓喜よ 美しい神々の火花よ

楽園からの乙女よ

我々は感激して あなたの

天上の楽園に 足を踏み入れる

あなたの魔力は 世界が厳しく

分け隔てるものを 再び結び付け

すべての人々は あなたの優しい

翼のもとで 兄弟となる

一人の友を 真の友とするという

幸運に恵まれた者

優しい妻を持つことができた者は

共に喜びの声をあげよ

ただひとえりでも この世で

友と呼べる人のいる者も

しかし それができなかった者は

涙と共に この集いから去るのだ

すべて この世で生を受けた者は

自然の乳房から 喜びを飲み

すべての善人も悪人も

自然のバラの道をたどる

喜びは 我らに口づけとぶどう酒と

死の試練をも恐れぬ友を与える

虫にも 喜びは与えられ

天使は 神の前に立つ

虫にも 喜びは与えられ

天使は 神の前に立つ

天使は 神の前に立つ

神の前に

楽しそうに 太陽と多くの星が

壮大な天の軌道をめぐるように

走れ 兄弟たちよ

あなたがたの道を

喜び遺産で 勝利に向かう

英雄のごとく

歓喜よ 美しい神々の火花よ

楽園からの乙女よ

我々は感激して あなたの

天上の楽園に 足を踏み入れる

あなたの魔力は 世界が厳しく

分け隔てるものを 再び結びつけ

すべての人々は あなたの優しい

翼のもとで 兄弟となる

あなたの魔力は 世界が厳しく

分け隔てるものを 再び結びつけ

すべての人々は あなたの優しい

翼のもとで 兄弟となる

我が抱擁を受けよ 百万の人々よ

この口づけを 全世界に

この口づけを 全世界に

兄弟たちよ 星空のかなたに

愛する父は 必ずや住みたもう

ひざまずいているか 百万の人々よ

創造主の存在を感ずるのか

世界よ

彼を天上に求めよ

星空のかなたに

創造主は 必ずや住みたもう

星空のかなたに

創造主は 必ずや住みたもう

歓喜よ 美しい神々の火花よ

楽園からの乙女よ

我々は感激して あなたの

天上の楽園に 足を踏み入れる

我が抱擁を受けよ 百万の人々よ

この口づけを 全世界に

我が抱擁を受けよ 百万の人々よ

この口づけを 全世界に

ひざまずいているか 百万の人々よ

創造主の存在を感ずるのか

彼を天上に求めよ

兄弟たちよ

星空のかなたに

愛する父は 必ずや住みたもう

歓喜よ 楽園からの乙女よ

あなたの魔力は 世界が厳しく

分け隔てるものを 再び結びつけ

すべての人々は

あなたの優しい

翼のもとで 兄弟となる

あなたの優しい翼のもとで

兄弟となる

あなたの魔力は 世界が厳しく

分け隔てるものを 再び結び付け

すべての人々は

あなたの優しい翼のもとで

兄弟となる

我が抱擁を受けよ 百万の人々よ

この口づけを 全世界に

兄弟たちよ 星空のかなたに

愛する父は 必ずや住みたもう

この口づけを 全世界に

この口づけを 全世界に

歓喜よ 美しい神々の火花よ

楽園からの乙女よ

歓喜よ 美しい神々の火花よ

歓喜よ 美しい神々の火花よ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます