A.日本は没落する…50年後の予測

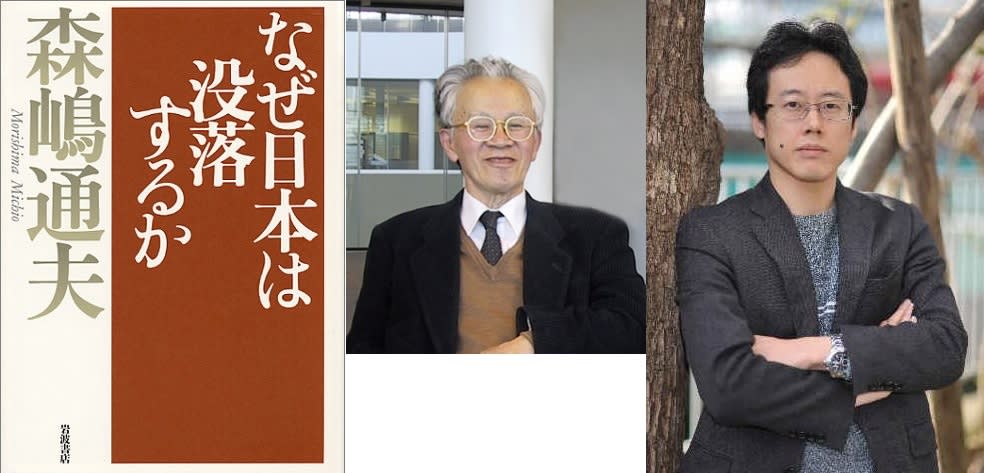

今回とりあげる森嶋通夫の『なぜ日本は没落するのか』岩波書店は、もとは1999年3月、岩波書店から刊行され、その後はしがき、第一章~第六章、付記は森嶋通夫著作集第14巻(2005年4月、岩波書店)に若干の訂正を加えて収録されたものと、単行本版の第七章と第八章をもとに文庫本化されたものである。森嶋通夫(もりしま みちお、1923年7月 - 2004年7月)は、日本の経済学者。大阪府出身でロンドン・スクール・オブ・エコノミクス名誉教授、同校サー・ジョン・ヒックス教授、大阪大学名誉教授。イギリス学士院会員。その略歴をみると1942年10月に京都帝国大学経済学部に進学、在学中の1943年、学徒出陣により、20歳で徴兵され帝国海軍に入隊し、通信学校を出た後、長崎の大村航空隊へ配属。暗号解読を担当する通信将校として、数多くの特攻隊との通信、沖縄に向かった戦艦大和との通信、沖縄戦の通信などを担当。海軍中尉で敗戦を迎えた後、京大に戻り高田保馬・青山秀夫について経済学・社会学を学び、1946年に京都大学を卒業する。

その後は経済学部の助手を経て、1950年27歳の若さで、京都大学経済学部の助教授となるが、1年後の1951年大阪大学法経学部助教授に転出。1954年3月、大阪大学経済学部付属社会経済研究室の創設とともに、助教授として併任する。1963年に、40歳で大阪大学教授となる。1966年4月、大阪大学社会経済研究所に改組され、安井琢磨とともに日本における近代経済学研究の中心として広く世界に名を轟かせる存在となったといわれる。その後、研究所内部での意見対立もあって(依田高典は森嶋が日本を飛び出した理由を同僚との喧嘩別れとする)、1968年に渡英しエセックス大学客員教授、1970年からロンドン・スクール・オブ・エコノミクス (LSE) の教授として、1988年の定年まで在籍した。数理経済学が専門だが、晩年は経済学のみならず、広い視野と独自の理論で多くの著作を残した。これはその晩年の日本を巡る刺激的なタイトルをもつ3部作のひとつ。まずは「はしがき」から。

「はしがき

日本はいま危険な状態にある。次の世紀で日本はどうなるかと誰もがいぶかっているのでなかろうか。私も本書で、照準を次の世紀の中央時点――2050年――に合わせて、そのときに没落しているかどうかを考えることにした。そのためには、まずなぜこんな国になったのかが明らかにされねばならない。それと予測が本書の問題である。

通常没落とは、経済的に落ちぶれることを意味することが多いが、没落と貧困が一致して同時に起きるとは限らないことは、明治維新を見ればわかる。当時徳川体制は行き詰っていたが、経済的には国民全体が塗炭の苦しみにあえいでいたわけではない。危機感は政治の貧困に対して生じたのであり、経済に対してではない。

没落は政治から起こることもあるし、経済から起こることもある。日本はかつて政治は三流、経済は一流と言われたが、経済が破綻した現在でも、海外が日本に期待しているのは依然として経済であって、政治ではない。経済と政治の結びつきは種々であり得る。日本が没落するのは、今度の場合も明治維新の時と同様、政治からである。それは日本の伝統なのだろうか。

経済からであろうと、政治からであろうと、あるいは両方からであろうと、没落した国民は、発言力が弱くなり、世界史はその国民を無視ないし置き去りにして前進して行く。歴史への貢献度は非常に低くなってしまうから、そんな国民は、一流国民と見られることはない。今は日本はG7のメンバーであり、一流国の仲間入りをしているつもりでいるが、もはやその中の重要メンバーではない。政治が駄目だのに、いまのところ経済でもっているだけである。

次の世紀の日本は、昭和時代の日本――悪役であったとしても世界をかき回した――とは違って、幕末の時のように国際政治的には無視しうる端役になっているだろう。もちろん20世紀での活躍の記憶があるから、幕末の時のように全くの無名国ではない。しかし残念ながら日本が発信源となってニューズが世界を走ることは殆どないだろう。

けれどもこのことは必ずしも日本が経済的にも没落していることを意味しない。幕末の時も、ヨーロッパから見れば、日本は時代遅れの中世的な国であったのに、経済的には中進国とみなせる国であった。庶民の教育程度や、文化水準は驚くほど高かった。

このように政府(幕府)に力がなく、国民が時勢に目覚めていなくても、国が経済的に貧困でないことは十分あり得る。こういう状況の場合には、一群の政治的アイディアを持った人々が現われて主導権を握れば、明治維新がそうであったように、社会の歯車が一転して勢いよく回転しだすことがあり得る。しかしそういう人が現れず、政治的停滞が続けば、その国はせいぜいよくて、人々が過分の物質的生活を享楽して時を潰すだけの国に終わってしまう。

幸か不幸か、徳川時代は階級差が激しく、地方差も激しい時代であった。だから住民の大部分が危機意識を持っていなくても、一部に「世を憂える志士」が現れることがあり得たし、事実彼らの奮起が日本を支えた。しかし2050年の場合には、都会でも田舎でも人々は同じ教育を受け、しかも日本は階級差の少ない社会になっている。その上その時の日本の住民の資質は良くないと予想される。(この予想が本書の焦点である。)エリートも牽引車ももはや存在しない。だから人々は経済的に恵まれていればいるほど、安逸を打ち破ろうとはしないであろう。彼らはむしろ何もしないで安楽死を願望するとすら考えられる。

それでは2050年の経済状態はどうであろうか。残念ながら今の経済学には50年後の経済予測をするほどの力はない。従って私は次のようなケースごとの答で満足しなければならない。(一)幸いにしてその時江戸時代末のように経済的に恵まれておれば、上に述べたように政治的没落に対して国民は「無為」という反応をするだろう。(二)もしその時の経済状態が悪ければ、事態はもちろん最悪で、失業者は巷にあふれている。

古典的な景気観察によれば、不強は七年から十年に一回来るから、今の不況を含めて2050年までに六回から八回の不況が来る勘定になる。それらをうまく切り抜けると(一)の事態を期待しうる。しかしその時でも政治的沈滞は避けがたい。だから「政治的没落」の罠からどうして脱出するかが、日本の中心的問題でなければならない。私はそのためにはアジア共同体の形成以外に有効な案はないと考えている。しかし日本人はそのような案を好まないようである。現在の日本人ですらアジアの中でお高くとまりたがっているからである。

私たちは二者択一を迫られている。アジア共同体案を拒否し没落を甘受するか。それとも案を受諾し前向きに進むのか。もし日本を除く他のアジア諸国が共同体を形成すれば、案を拒否した日本はアジアの中で孤立してしまうであろう。そうなれば事態は絶望的に深刻である。 1999年1月6日 著者」」森嶋通夫『なぜ日本は没落するか』岩波書店、2010年、pp.iii-vi.

20世紀の最後に50年後を予測して「日本は没落する」と断言しているわけだが、それから20年以上経過して、森嶋先生はとうに亡くなっているのだが、この予測は外れるどころか今読んで腹に響くほどリアルだと思う。それは、通俗的評論家やエコノミストとは違って、あくまで数理的思考と独自の方法論を立てているからだ。

「1998年の現時点で2050年の日本の状態を予測するということは、時期的には1929年――ニューヨーク株式が大暴落して世界大恐慌が始まった年――に1981年を予測するのと同じことである。誰が曲がりなりにも的中したといえるような、予測をすることが出来ようか。その間、小さい事件は全部消してしまっても、世界大戦が起こり、さらに朝鮮戦争、ベトナム戦争、ブレトンウッズ体制の崩壊、第一次、第二次の石油危機が起こっている。これらのことがすべて見通せなかったならば、1981年の状態は予測できないのである。

なるほど1929年に、第二次世界大戦を予測した人はいたであろう。そういう人ですら、大戦を一つのシナリオとして予想していたにすぎず、その他にも幾つかのシナリオを考えていた。彼はシナリオAが起こればこう、Bが起こればこう、Cが起こればこうという形で将来を考えていたのであり――世界大戦が起こるというシナリオはA、B、C,……のうちの一つである――どのシナリオが起こるのかは、彼にはわからず、起こる主観的確率が高々わかっているだけであるから、1929年の時点では、これらの確率で加重したA、B、Cの総合シナリオを予測したにすぎないであろう。

歴史が展開されるにつれ、可能と考えられていた多くのシナリオは消されてしまい、大戦というシナリオだけが現実のものとして残る。その間に予想される未来の姿はどんどん変わってゆく。こうして終戦の年、1945年の年初には、私――当時大村の海軍航空隊で軍務に服していた――は「日本にはこの戦争に勝つ可能性は全くない。日本とドイツは世界チャンピオン戦の準決勝戦で敗れたのだ。決勝戦はアメリカとソ連の間で行われる」と考え、気を許した友人たちとそういう話をしていた。その時予備学生出身の私たち若手士官を含め多くの日本人は、朝鮮戦争を予感し始めていたといえる。

もちろん朝鮮戦争はシナリオの一つにすぎず、他にもいくつかのシナリオがあったであろう。その当時の日本人は、最初これらの各シナリオが生起する確率を考慮した総合シナリオを意識し、時が経つとともに朝鮮戦争以外のシナリオは消されてしまい、1950年に朝鮮戦争に突入するのである。

歴史はこのように進行する。将来像は最初確率的なものとして与えられ、どのような像も、その将来時点に達するまでは危険を含んだものであるが、現実にその時点に達してしまうと、すべての危険は消え去り、現実は動かしがたい確定したものとして、われわれに対して佇立している。

しかし1929年の時点で、1981年の時点で、1981年までの次々の出来事を見通すことはまったく不可能である。遠い将来は漠然として渾沌としている。わからないというのが、正解であり、それでお尚、2050年を予測するとすれば、どういうふうにやればよいのであるか、それには予想の方法論がいる。

問題は将来の日本社会についての予想をすることだから、まず私が社会をどう考えているかを述べる必要がある。社会は一つの構築物であり、それには土台と、土台の上に建てられた上部構造がある。こういう社会感はおそらくマルクスのものであろうが、、そこから一歩進めば私の考えは、彼とは全く異なる。

マルクスは経済が社会の土台であると考えるが、私は人間が土台だと考える。経済は人間という土台の上に建てられた上部構造にすぎない。それ故、将来の社会を予測する場合、まず土台の人間が予想時点までのあいだにどのように量的、質的に変化するかを考え、予想時点での人口を土台としてどのような上部構造――私の考えでは経済も上部構造の一つである――が構築できるかを考えるべきである。

このような観点から現在の人口を見ると、現在三歳、十三歳、十八歳の人は52年後の2050年に、それぞれ五五歳、六五歳、七〇歳になっている。その年の官僚のトップ(各省の事務次官)、各会社の社長、政界の重鎮がそれぞれこれらの年齢の人であるとすれば、2050年の政官財界のトップはすでに現在の社会の一員をなしており、とくに政界と財界のトップはかなりの年齢に達している。現在の一三歳と一八歳の人を見て、彼らが五〇年後にどんな人間になっているかを推定すれば、2050年の日本社会の土台の主要メンバーを推し測ることが出来るのである。

五二年後の経済や政治がどうであるかを直接推定すれば、摑みどころがなくて茫漠としているが、まず2050年の社会の土台はどのような人で構成され、そのような土台の上にどんな上部構造が築かれ得るかという間接的な推定法をとるならば、見通しははるかに開けてくる。2050年の土台の高年齢層の人は、現在すでに生存中で、かつかなりの程度教育を受けている。もちろん今後彼らがどのような人物に成長していくかは、今後の学校や社会での教育に依存する。しかし近い将来、たとえば今後10年間で彼らの高等教育はほぼ完結するから、彼らがどんな高等教育を受けた人として世の中に出ていくかを推定することは困難でない。2050年の社会上層部の能力は現在の若者を見れば推定できるのである。

それだけではない。同じ論法により、現在の二八歳、二三歳、一三歳の人達を観察すれば、2040年の政官財界のトップがどんな人達で構成されているかがわかる。これらの人達は、前の2050年にトップになる人達より10年成熟しているから、彼らの42年後は一層確実に推定することが出来る。

同様に2030年の社会の土台を推定することが出来る。こうして2050年に至るまでの社会の土台の時系列がえられる。こうして社会の土台がどのように動いていくかを、純粋な予想の問題としてではなく、現在の人口を観察、分析し、そのような現存の人達が、今後の教育によってどのように変化するかも考慮に入れて、2050年までの土台の移動の姿を描き出すことが出来る。」森嶋通夫『なぜ日本は没落するか』岩波書店、2010年、pp.3-7.

まあ、しばらく森嶋先生の議論を追ってみたい。

B.対米追随・従属は「国体」と化している?

バイデン大統領と会談している岸田首相の表情をみれば、お殿様にお土産を差し上げて「ウイやつ」と褒められて満面の笑いを浮かべる臣下にしか見えない。太平洋の戦争はアメリカに負かされたと思い込み、天皇制を存続させるのと占領終了と引き換えに日米安保条約で米軍の駐留を認め、以来ずっとアメリカの意向を第一に尊重し、自民党の総裁が日本国総理大臣になり続けた結果、このような卑屈な態度をおかしいと思う感覚を失っているのが日本国民なのか。

「米への依存と追随 いつまで:「専守防衛」捨てた岸田外交 中島岳志

岸田文雄首相がアメリカを訪問し、バイデン大統領と会談を行った。ここで防衛費を北大西洋条約機構(NATO)加盟諸国並みの国内総生産(GDP)非2%に大幅増額する方針を伝え、アメリカ側から歓迎された。

この方針は昨年5月のバイデン大統領の訪日時に、日米間で既に確認済みだったとされる。しかし、秋の臨時国会では議論がなされず、臨時国会終了後に唐突に閣議決定を行い、通常国会が始まる前の訪米でバイデン大統領に伝えられた。

戦後日本の防衛体制を大きく変更する重要事項が国会審議なしに決定され、アメリカに伝達される。日本国民よりもアメリカに仕えているかのような岸田首相の振る舞いに批判が上がっている。なぜそのようなことがまかり通るのか。

政治学者の白井聡は「安倍晋三の腹話術人形による独裁 戦後日本の堕落の総決算が迫ってきた」(1月17日、日刊ゲンダイDEGITAL)の中で、「問題となっている防衛費の倍増、防衛3文書の改訂」の本質を、「アメリカの意思、それだけだ」と喝破している。

白井が注目するのは、この国における「国体」の存在である。戦前の日本は天皇統治を正当化する「国体」が支配し、戦後になって解放されたと考えられてきた。しかし、白井は著書『国体論―菊と星条旗』(2018年、集英社新書」の中で、国体は戦後に連続しているという。

「戦後の国体」とは何か?それは「菊と星条旗の結合」、つまり天皇とアメリカが結びついたものである。アメリカは天皇制から軍国主義を除去し、象徴天皇制に置き換えることで「平和と民主主義」を注入した。これによって、戦後の天皇制は対米追随構造の一部となり、国民に浸透していった。日本の政治家たちは、アメリカを天皇のように慈悲深い存在として演出し、従順な姿を見せることで、安心感を与えてきた。

しかし、この路線は日本国民を守ることにつながるのか。

白井の見方は厳しい。「日本人が天皇と仰ぐアメリカと中国との覇権争いにおいて、米の覇権を守るために焼野原になる」ことを覚悟しなければならないという。

現在、アメリカと中国が覇権争いを繰り広げている。アメリカは、この状況下で日本をどう戦略的に利用するかを考えている。岸田首相は防衛費増大と共に、敵基地攻撃能力の配備を打ち出した。これによって、日本はアメリカから巡航ミサイル「トマホーク」などを購入することになる。これはアメリカの軍事オペレーションの選択肢を広げる。

白井は、ウクライナの戦争が一つのモデルを与えているという。アメリカは自らの犠牲を最小限に抑えながら、ロシアの力を大きく削ぐことに成功しつつある。これはまさに「自軍から犠牲者を出すことなく、従属国に血を流させて敵対的な大国を弱体化させる戦略」である。これを東アジアに応用し、中国に対する覇権争いを展開しようというのがアメリカのもくろみだと、白井は見る。

こうなると、日本は「大軍拡=米軍産複合体への献納のための増税」と「アメリカの覇権を持続させるための戦争への血による貢献」を引き受けなければならない。戦前の日本人が天皇のために命を捨てたように、「天皇陛下ならぬアメリカ陛下のために命を捨て」、そこに義務と喜びを見出すことになるのかと白井は問いかける。

今回の岸田外交は、専守防衛というあり方をかなぐり捨てるという点で戦後体制の大転換のようにみえるがメリカへの依存と追随を加速させるという点で援護体制の強化にほかならない。アメリカの軍事作戦に対して、それを拒否するよりどころが「専守防衛」というテーゼだったが、これを手放すということは、日本の主権の一部を事実上手放すということにつながる。

アメリカという戦後の「国体」を、日本はいつまで抱きしめるのか。

日本のあり方そのものが問われている。 なかじま・たけし=東京工業大学教授」東京新聞2023年1月25日夕刊、5面「論壇時評」

2020年代の世界は、今までならありえないはずの戦争が起こる可能性が高い。ウクライナ戦争だけが特殊な条件ではない。問題はそれに対し、必死で賢明に冷静に最適解を探すこと、結果的に最適解ではなくても、初めからアメリカの御意向に従うほかない、という無条件の先入観に立つことは再び国の大失敗につながってしまうと思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます