10年ぶりの再演。1993年にベジャールが東京バレエ団のために振り付けた。当時ベジャールは66歳で、この前年にスイスのベジャール・バレエ・ローザンヌを30名ほどのカンパニーに縮小している。どの時代の作品にもベジャールには駄作がないが(あると言う人もいるかも知れない)、この時期は生涯で何度目かの演劇人としてのピークにあったのではないかと推測した。

休憩なし100分。衝撃的で隙がないほどのエンターテイメントだった。「エンターテイメント」という言葉は軽すぎるだろうか。三島由紀夫の生涯と作品をモティーフにしたバレエは深淵で哲学的だが、ヨーロッパのあるタイプのモダン作品にありがちな自己完結的で「何の味もない」ダンスとはけた違いに「面白い」のだ。強烈な刺激が次々と感覚に襲いかかる。巨大な円い鏡や目のくらむような桜吹雪が天から舞い落ちる。退屈な瞬間など微塵もなかった。

「初演を見たことがない」世代の若いダンサーが三島の4人の分身を演じた。現在の東京バレエ団のスターダンサーたちで、Ⅰ(イチ)が柄本弾さん、Ⅱ(二)が宮川新大さん、Ⅲ(サン)が秋元康臣さん、Ⅳ(シ=死)が池本祥真さん。Ⅳの池本さんは大抜擢だったが、2018年に移籍してきた池本さんは最もベジャール作品となじみが薄かったはずだ。この作品では冒頭の祖母から僧、能楽のシテに早変わりしながら、つねに少年ミシマを導く。道化的でありファウスト的でもある難しい役をこなした。

舞台は天地の三分の一ほどの低い位置に視界が収まるようなセットと照明になっているので、横長の絵巻物や屏風のような視界となる。「和風」ともいえるが、ある種の非日常的な緊張感も醸し出し、特に「射手」が厳かな作法で弓の支度をする件は、見ていてハラハラするほど「間」が長く、その間の静寂が刃物のように鋭く感じられた。24日は和田康佑さんが射手を感じた。

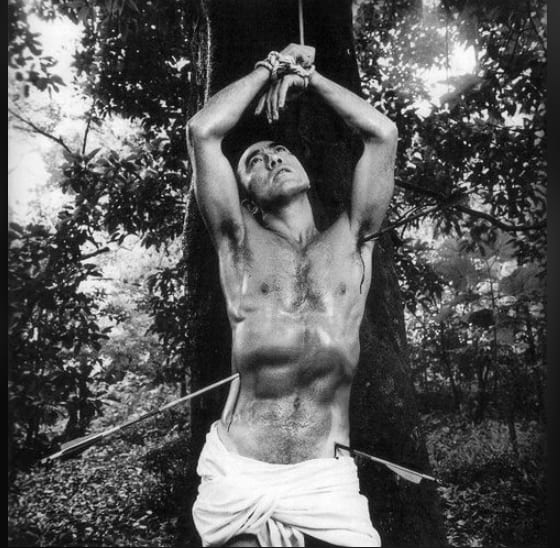

聖セバスチャンを踊った樋口祐輝さんは、このバレエのオリジナルキャストであった首藤康之さんを思い出させた。わざと似せたわけではないだろう。身体つきや雰囲気がもともと似ている。「仮面の告白」で幼い「私」が初めて性衝動を感じた対象がグイド・レーニの絵画「聖セバスチャンの殉教」で、三島自身も身体を鍛えてから同じ姿をコスプレ(?)して撮影している。

過去に何度か観ていたはずなのに、聖セバスチャンがこんなに活躍することを忘れていた。まさに目は「ふしあな」だ。ブリーフ姿でドビュッシーのファンファーレで華麗に踊り、「ディアナとアクティオン」さながらに弓を持って、今度は金色のブリーフ(?)で踊る。少年三島を頭上で高くリフトして運ぶシーンもすっかり忘れていた。

男性ダンサーによる群舞が卓越していた。全員がベジャールの創造物に見える。西洋人が東洋人の背中を見て「長い背(ロング・バック)」というのは見たままのことなのだが、ベジャールはそこに日本の個性的な美、神に愛されし特別な美を見つける。ふんどし姿の男衆が芋虫のように連なって「龍」の動きをする場面は圧倒された。あんな面白いことをベジャールは一回しかやらない。ボディビルのトレーニングをする男性群舞が「人・人・人」の形となって玩具のように動くシーンも面白い。時折、4人の分身と男性群舞の動きはゲーム画面のキャラクターにも見えた。ステージ全体がキッチュで二次元的で、サイケデリックな画面になるのである。ニジンスキーは牧神の午後で二次元的表現を行ったが、ベジャールはさらにその先を行く。

黛敏郎さんの音楽はオペラ「金閣寺」以上に前衛的で、「能のお囃子(能管、小鼓、太鼓)を軸に、十七弦筝、オンド・マルトノ、パーカッションを加えた25曲」(『M』創作時の音楽責任者 市川文武さんによるプログラム寄稿)によって構成され、オンド・マルトノと能管のアンサンブルはピエール・アンリの電子音楽を使ったベジャールの初期作品を彷彿させた。そこに不自然さはない。こうした面白い「開通」が起こるのも、ベジャールと三島が二歳違いの同世代人であり、時差はあれど同じ20世紀の若者文化を吸収していたからだろう。

ベジャールは数秘術にも興味があったはずだ。三島とモーリスの二人のMはともに1月に生まれている(山羊座)。そして偶然にも11月に亡くなっている。ジョルジュ・ドンの命日も11月なのだ。

沖香菜子さんのオレンジ、政本絵美さんのローズ、伝田陽美さんのヴァイオレットが登場するシーンでは、三島とベジャールのキッチュ感覚が融合し爆発する。ソファのカップルは「鏡子の家」を顕しているのだろうか。三島自身も出演した映画『黒蜥蜴』も思い出した。「女」を踊った上野水香さんには息を呑んだ。微塵の無駄もなく、無機的で完璧な均整がとれている。ベジャール自身がボレロのメロディに任命したダンサーだが、振付家独特の「次元」を直観で理解しているのが上野水香さんだった。神話の世界と現実の世界が舞台では地続きになる…水香さんの「女」にはバランシンから霊感を得たベジャールの痕跡も感じられた。

子役にして主人公である「少年」を演じた大野麻州さんは、冒頭の「クローゼットの中で消えるマジック」から、「武士道とは…」の朗誦、たくさんの踊り、聖セバスチャンの高いリフトなどを勇敢にこなし、歴代の「少年」役と比べても見劣りしない演技だった。弥勒菩薩像が並ぶ大伽藍のような「海」を24人の女性ダンサーが演じ、少年は手足をばたばたさせて元気に羽ばたく。この無邪気な姿は三島の原点であり、モーリスの原点なのだ。8ミリフィルムに記録されたぴょんぴょんジャンプする美少年モーリスの映像を思い出した。

ベジャールが三島を描くということは、ごく自然なことだったのだ。強烈に鋭利なものが二人の魂を貫いている。「相手を知ろうと足掻いている」場面などひとつもなかった。すべてが衝撃的であると同時に自然で、きわどさの寸前で絶妙なデリカシーが発動されていた。二人の天才に通底しているのは、「擬(もどき)」の感覚であり、本物らしく作られた嘘より、嘘のほうが本当のことを語れるという真実だ。

三島の死は「擬」的(モドキ的)であり、死ぬために作られたマッチョなボディもキッチュである。キッチュを理解しない芸術は、説教臭く抹香臭く、ただ青臭い。『M』は洗練された芸術的感性の行きつく最終地点のような特別なバレエで、これを観ると自分はベジャールの永遠の生徒だと思う。これが「バレエであった」ことさえも毎回忘れてしまう。和風の音楽のせいで、あんなにもふんだんにクラシック・バレエの技巧が使われていたことを記憶は忘れてしまうのだ。今回も重要なものをいくつも見逃していると思う。

ベジャールは紛れもなく愛の人だが、『M』には底なしに悪魔的なものが滾っていて、奥の院は開かない。最後の扉は開けなくてもいい、とベジャール自身が言っているような気がした。

ラスト近くで流れるシャンソンは、魔法のようだ。「今まで見たものは全部嘘ですよ」と言いたげに、登場人物たちが現れて「少年ミシマ」のリボンの血をくるくると引き出す。最後は再び、弥勒となった女性ダンサーたちの海のシーンとなり、冒頭シーンと美しい円環を結ぶ。

カーテンコールのとき、ごく自然に一階席かスタンディングオベーションが巻き起こり、私も椅子から立ち上がった。『M』でこんなに観客が熱狂したのは初めて見たような気がする。ただ熱狂しているのではなく、皆が内側から揺さぶられて、どうしようもなくこの上演に感謝したいという気持ちを表しているように見えた。終演後にプログラムを買い求める人々の長い長い行列にも驚かされた。「本物」は朽ちない。舞台アートが危機に晒されたこの年、ベジャールが客席に与えたものは深く、大きかった。