セミヨン・ビシュコフ指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団のサントリーホールでのチャイコフスキー・プロを聴いた(10/22)。冒頭にスメタナ『わが祖国』より「モルダウ」が演奏され、耳慣れた名曲が鮮烈な細部と、ダイナミックな呼吸感によって磨きこまれた表現になっているのにはっとした。主旋律には強い感情が込められ、印象的なアクセントがいくつもつけられている。弦の響きが、地声交じりの混声合唱にも聴こえた。ビシュコフが本気で曲と向き合い、オーケストラを導いていることが伺えた序章だった。

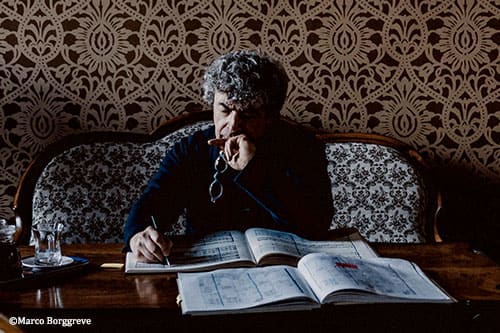

「私は60歳になったとき、音楽と自分との間に邪魔者を置かないことにしたのです」

サントリーでの公演前日に行われた記者懇親会でビシュコフはこう言った。率直で温かい人柄で、一時間ほどの会の中でいくつもの心に響く言葉が飛び出した。世の中は決してシンプルではないが、その混沌に呑み込まれず、明るい道を開こうとしている音楽家の生き方を見た。その肯定的な姿勢は、音楽家の哲学の根幹をなしているようだった。

サントリーでの公演前日に行われた記者懇親会でビシュコフはこう言った。率直で温かい人柄で、一時間ほどの会の中でいくつもの心に響く言葉が飛び出した。世の中は決してシンプルではないが、その混沌に呑み込まれず、明るい道を開こうとしている音楽家の生き方を見た。その肯定的な姿勢は、音楽家の哲学の根幹をなしているようだった。

今回のツアーでプログラムに入っているチャイコフスキー『交響曲第6番《悲愴》』についての解釈をたずねたとき、ビシュコフは神妙な顔で「チャイコフスキーが亡くなったのは53歳のときです。私を見てください。66歳で活力に満ちています。53歳の健康な人間が「ひとりだけ」疫病で亡くなるということは信じられません」と語った。チャイコフスキーの死は強いられたものであり、悲愴の最終楽章は「アダージョではなくアンダンテでもっと速い。絶望と反抗心が描かれている」ということも語った。

チャイコフスキーは悲観的な人間で、生き延びる強靭さをもたなかった…という解釈ではない。音楽が持つ巨大なエネルギーを引き出す指揮者は、本質を理解している。「チャイコフスキーの生きた時代と比べると、我々の時代はだいぶ変わりました。しかし、同じ人間なのです」という言葉も心に残った。共感する、接近する、距離を縮める、という方法からは「熱」が生まれる。冷たい対象化とグロテスクな異化によって正体不明の表現になっていたミンコフスキの悲愴を思い出した。書かれた作品の中に息づいている魂というものが存在する。「悲愴」は遺書であり、言葉にできなかった膨大な無念の言葉の集積なのだ。

前半の『ヴァイオリン協奏曲 ニ長調』では樫本大進さんがソリストを務めた。端正な印象の強い樫本さんがいつもより粘り強い、オケの一途さと響き合うような演奏をされたのが印象的だった。チャイコフスキーのコンチェルトのヴァイオリン・ソロがこんなに過酷だということも、初めて実感した。超絶技巧的などのパッセージも完璧に正確だが、内側から突き破るようなパッションが溢れていて、こちらのハートにダイレクトに響く。オーケストラのエネルギーと一体化した表現で、燃焼度が高い名演だった。

木管のキャラクターが最高だった。フルートもオーボエもクラリネットもファゴットも、チャイコフスキーの求める色彩感を顕し、結束の固いアンサンブルを聴かせた。

低弦の包み込まれるような深い響きも魅力があった。コントラバスはウィーン配置。オケから近い席で聴いたので、バス奏者たちの息遣いが聴こえてくるようだった。

後半の『悲愴』は、今年立て続けに聴いた演奏の中でも格別に強い印象を受けた。一楽章の饒舌さからは、いまわの際に巡ってくる人生のパノラマを幻視した。ビシュコフの指揮は「もっと、もっと曲の悲痛さに入り込む」「その感情と一体化する」もので、真剣で迷いがなかった。とてもストレートで、回り道をしない、直球の表現だ。

「もう、時間がないのです」というチャイコフスキーの声が聞こえるようだった。実際、我々にとっても時間はあまり残されていないのだ。もっと性急にならなくてはいけない。大事なものを見極めなければならない。回り道をして、どうでもいいことを言い、現実の混濁と不安を音楽に投影して、不信を抱きながら音楽を聴く…そういうことはすべて無駄だ。音楽はもっとシンプルでパワフルなものだ。

「もう、時間がないのです」というチャイコフスキーの声が聞こえるようだった。実際、我々にとっても時間はあまり残されていないのだ。もっと性急にならなくてはいけない。大事なものを見極めなければならない。回り道をして、どうでもいいことを言い、現実の混濁と不安を音楽に投影して、不信を抱きながら音楽を聴く…そういうことはすべて無駄だ。音楽はもっとシンプルでパワフルなものだ。

ビシュコフはエリート指揮者で、ロシア出身で早くから西側でのキャリアをスタートさせた人だ。オペラもシンフォニーも何だって出来る。2008年にパリ国立オペラの来日公演で聴いた『トリスタンとイゾルデ』も名演だった。しかし、知的に巧みである、ということを主張するような指揮ではない。クラシック音楽はどんな解釈でも、結果的に高潔で上品であるべきだが、同時に地上との確かなつながりを感じさせる具体的なものであってほしい。天と地を結びつけるのは雨か、雪か…ビシュコフは雷のような鮮烈さですべてをつなげた。第3楽章は、生前に書かれたチャイコフスキー自身の葬送行進曲で、その楽章を振り終えてフィナーレに入る前、ビシュコフは汗と一緒に涙も拭いていた。若いコンサートマスターも涙を浮かべていた。あんな言葉でこの曲をとらえていたのだから当然だ。

悲愴のあとにアンコールがあったのは信じられないことだった。ビシュコフはマイクを持ってこの日に行われた即位礼正殿の儀を祝い、「ニムロッド」を演奏してくれた。その荘厳さと優美さは、崇高な友情の証で、マエストロの音楽が他者への愛とリスペクトから出来ていることを証明するものだった。冒頭の「モルダウ」の意味を咀嚼し、ビシュコフがチェコ・フィルと行おうとしていることの真意を受け取った。