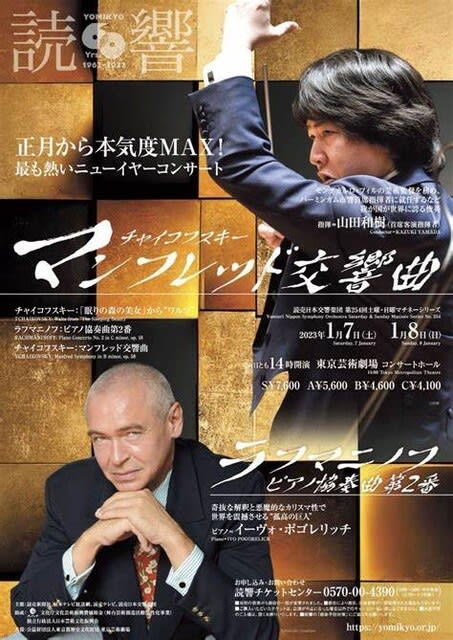

読響とのラフマニノフ2番の3日後にサントリーホールで行われたポゴレリッチのオール・ショパン・リサイタル。この夜もそうだったが、数年前からポゴレリッチのサントリー公演は二階席までほぼ満席になっている。アーティストの根強いファンに加えて、若い年代の聴衆も多い。わざわざ「ポゴレリッチは苦手だから聴かない」という評論家がいるのかいないのか分からないが、21世紀も20年目に入ってポゴレリッチを拒絶するのは、ピカソやマリア・カラスやゴダールを否定するのと同じではないかと思うことがある。それぞれの趣味があるのは仕方ないが、精神の力で自分の芸術性を貫いてきたピアニストに対して、リサイタルも聴かずに懐疑的になるのはつまらないことだ。

「ホールは耐震構造になっており…」の英語のアナウンスをポゴレリッチ自身がやっていた。「エンジョイ・コンサート」の優しい声が、聴衆を迎えるピアニストの粋な心映えを表している。一曲目の「幻想ポロネーズ」は、ポゴレリッチの大きな手が普通は聴こえないようなバス音を鳴らしているのにはっとした。オーケストラのチェロとコントラバスが充実している。相変わらず節回しが独特だが、ショパンの後期作品に特徴的な未来的な和声が強調されて聴こえてくる。作曲家がいかに時代の先端を行っていたか、オペラや交響曲を包括した音楽をピアノ独奏で完成していたかが伝わってきた。ポゴレリッチは、ショパンと一体化して、作曲時の霊感と筆跡を再現しているようでもあった。

ロ短調のピアノ・ソナタ第3番は、想像以上に粘り強いテンポで演奏された。落第生の焼印を押された1980年のショパン・コンクールで弾いたのは葬送ソナタで、グラモフォンからのデビューアルバムに収録されていたのも2番のほうだったが、その後まもなく発表された3番も充分に個性的だった。ラルゴ楽章は瞑想の境地に誘われたが、フィナーレはそれほどエキセントリックではなく、どのアングルから見てもこのピアニストはテクニシャンなのだと唸らずにはいられなかった。

休憩時間のカフェは長蛇の列で、アジアの別の言語も聞こえてくる。ポゴレリッチのファンが遠征してきているのだ。こうした現象はむしろ自然で、アーティストが魅力的だから客はやってくる。ポゴレリッチのピアニズムと一体化した実人生のエピソードは強烈だ。20代前半で40代の教師と結婚し、妻アリスの息子はポゴレリッチと年が近かった。愛妻を失った後のスランプ、精神的危機、そこからの回復には時間もかかり、今でも2005年の異様なリサイタルは忘れられない。そうしたことの全体が、聴衆にとっては学びなのだ。ありきたりではないテンポや強弱についても、それが暗示する無限大の意味について考えずにはいられない。

後半は「幻想曲」「子守歌」「舟歌」と続き、変ニ長調の子守歌から嬰ヘ長調の舟歌へのつなぎ(?)が夢のようだった。子守歌で奏でられた優しい旋律が、舟歌で大きく成長しているという印象を得た。多くのピアニストがショパンの中でも最愛の曲として挙げる「舟歌」は、ポゴレリッチの手にかかるとユニークな裏色が見えてくる。アクセントのつけ方のせいか、打鍵のダイナミズムのせいか、ムソルグスキーの「展覧会の絵」を思い出す瞬間もあり、これは他のピアニストでは一度も感じたことがない経験だった。

アンコールの嬰ハ短調のプレリュードは、24の前奏曲からはみ出した独自の不安定な転調が続く曲で、トリスタン和音のようなものが気配として感じられた。ある不安に満ちた和音がまず作曲家の脳裏に浮かび、それを次々と転回させていくと、あんな万華鏡のような曲が出来るのではないか。アシュケナージがいつか語ってくれたエピソードを思い出した。『タンホイザー』のパリ初演に当たって、ショパンは「スコアを見たが、和声的には自分の方が先を言っているから聴きにいく必要はない」と語ったという。

ラストのアンコールはノクターン18番で、ポゴレリッチのノクターンといえば16番という頭があったが、彼はこの18番も何度も素晴らしく弾いていたのだった。このノクターンでもワーグナーを思い出すふしがあった。

「子守歌」「舟歌」からのポゴレリッチは、オペラグラスで見るとずっと目を瞑って苦吟するような表情をしていて、聴衆に大きなものを与えようとしている「念」を感じずにはいられなかった。世に名前が出た頃から数々の誤解を受け、狭量な批評も浴びせられてきたポゴレリッチが、不屈の精神で伝えようとしてきたのは、聴衆への変わらぬ愛ではなかったか。アンコールのノクターンで星空のようになったサントリーホールが、温かいもので満たされた。この宇宙は学校で、リサイタルは貴重な授業なのだ。アナウンスでのポゴレリッチの声を思い出し、ピアニストがずっと聴衆とともに生きようとしてきたことを実感した。「我々はここまで来たのだ」と何か嬉しくなった。

「ホールは耐震構造になっており…」の英語のアナウンスをポゴレリッチ自身がやっていた。「エンジョイ・コンサート」の優しい声が、聴衆を迎えるピアニストの粋な心映えを表している。一曲目の「幻想ポロネーズ」は、ポゴレリッチの大きな手が普通は聴こえないようなバス音を鳴らしているのにはっとした。オーケストラのチェロとコントラバスが充実している。相変わらず節回しが独特だが、ショパンの後期作品に特徴的な未来的な和声が強調されて聴こえてくる。作曲家がいかに時代の先端を行っていたか、オペラや交響曲を包括した音楽をピアノ独奏で完成していたかが伝わってきた。ポゴレリッチは、ショパンと一体化して、作曲時の霊感と筆跡を再現しているようでもあった。

ロ短調のピアノ・ソナタ第3番は、想像以上に粘り強いテンポで演奏された。落第生の焼印を押された1980年のショパン・コンクールで弾いたのは葬送ソナタで、グラモフォンからのデビューアルバムに収録されていたのも2番のほうだったが、その後まもなく発表された3番も充分に個性的だった。ラルゴ楽章は瞑想の境地に誘われたが、フィナーレはそれほどエキセントリックではなく、どのアングルから見てもこのピアニストはテクニシャンなのだと唸らずにはいられなかった。

休憩時間のカフェは長蛇の列で、アジアの別の言語も聞こえてくる。ポゴレリッチのファンが遠征してきているのだ。こうした現象はむしろ自然で、アーティストが魅力的だから客はやってくる。ポゴレリッチのピアニズムと一体化した実人生のエピソードは強烈だ。20代前半で40代の教師と結婚し、妻アリスの息子はポゴレリッチと年が近かった。愛妻を失った後のスランプ、精神的危機、そこからの回復には時間もかかり、今でも2005年の異様なリサイタルは忘れられない。そうしたことの全体が、聴衆にとっては学びなのだ。ありきたりではないテンポや強弱についても、それが暗示する無限大の意味について考えずにはいられない。

後半は「幻想曲」「子守歌」「舟歌」と続き、変ニ長調の子守歌から嬰ヘ長調の舟歌へのつなぎ(?)が夢のようだった。子守歌で奏でられた優しい旋律が、舟歌で大きく成長しているという印象を得た。多くのピアニストがショパンの中でも最愛の曲として挙げる「舟歌」は、ポゴレリッチの手にかかるとユニークな裏色が見えてくる。アクセントのつけ方のせいか、打鍵のダイナミズムのせいか、ムソルグスキーの「展覧会の絵」を思い出す瞬間もあり、これは他のピアニストでは一度も感じたことがない経験だった。

アンコールの嬰ハ短調のプレリュードは、24の前奏曲からはみ出した独自の不安定な転調が続く曲で、トリスタン和音のようなものが気配として感じられた。ある不安に満ちた和音がまず作曲家の脳裏に浮かび、それを次々と転回させていくと、あんな万華鏡のような曲が出来るのではないか。アシュケナージがいつか語ってくれたエピソードを思い出した。『タンホイザー』のパリ初演に当たって、ショパンは「スコアを見たが、和声的には自分の方が先を言っているから聴きにいく必要はない」と語ったという。

ラストのアンコールはノクターン18番で、ポゴレリッチのノクターンといえば16番という頭があったが、彼はこの18番も何度も素晴らしく弾いていたのだった。このノクターンでもワーグナーを思い出すふしがあった。

「子守歌」「舟歌」からのポゴレリッチは、オペラグラスで見るとずっと目を瞑って苦吟するような表情をしていて、聴衆に大きなものを与えようとしている「念」を感じずにはいられなかった。世に名前が出た頃から数々の誤解を受け、狭量な批評も浴びせられてきたポゴレリッチが、不屈の精神で伝えようとしてきたのは、聴衆への変わらぬ愛ではなかったか。アンコールのノクターンで星空のようになったサントリーホールが、温かいもので満たされた。この宇宙は学校で、リサイタルは貴重な授業なのだ。アナウンスでのポゴレリッチの声を思い出し、ピアニストがずっと聴衆とともに生きようとしてきたことを実感した。「我々はここまで来たのだ」と何か嬉しくなった。