都響と大野さんの芸劇での定期演奏会は、20分前後の曲が4つ並んだ珍しいプログラム。拍手に迎えられて指揮台に乗った大野さんが、びっくりするほど若返っているのに驚く。映像で見る20年くらい前の大野さんのようで、一時期はお具合も良くなさそうで小柄になっていた(?)大野さんも見ていたので、このマエストロは現実とは異なる時間軸でタイムワープをしているのではないかと思った。

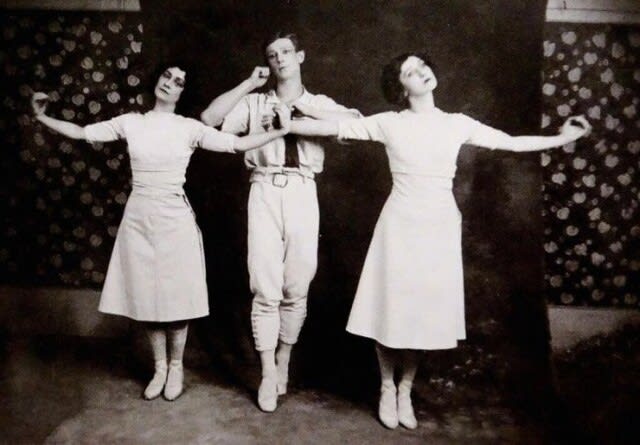

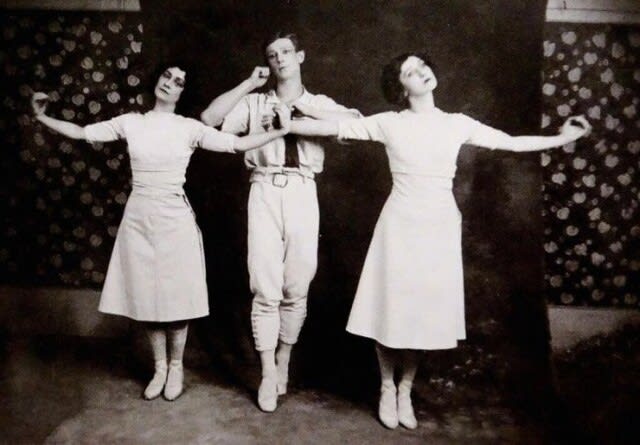

ドビュッシーの舞踊詩『遊戯』はテニスに興じる男女の恋模様を描いたニジンスキーによる台本のバレエ曲だが、バレエは一度も見たことがない。ニジンスキー本人が踊った当時の写真を見るにつけ、どんな踊りだったのか興味が湧く。音楽は男女の心理劇を暗示し、妖しげで、フルートは「牧神の午後への前奏曲」を思い出させた。ドビュッシーは2人の女性と1人の男性のテニス遊びの中に、神話の物語をだぶらせて描いていたに違いない。(形而下的な物語だとして最初作曲を断ったが、ディアギレフが倍のギャラを提示したので引き受けたという)。テニスボールが放物線を描いていくような音の描写があり、都響が伸びやかでイマジナティヴなサウンドを奏でていた。

バレエ『遊戯』

縦の線がきっちりきっちりしていた先日のゲストのアクセルロッドの後だったので、大野さんは逆に「きっちりしすぎない」指揮に聴こえた。印象派の絵画のタッチのように、微妙な音の「滲み」出すためにをわざと微細なばらつきをもたらしたり、オケに不意打ちをしかけて瞬間瞬間を躍動的なものにしている印象もあった。嫉妬深い女神ふたりが、若い男の神(ニジンスキー)を奪い合おうとしているようで、無声映画のようなバレエリュスの世界だった。コンマスの四方恭子さんが度々ダイヤモンドのような美しい音を出す。若い男女たちの突然の心の衝動が、面白く歪んで昂揚していく旋律に表れていた。どこかラヴェルの『スペイン狂詩曲』にも似ているのだ。タンバリンの音がスペイン風に聴こえる。約18分。

ニールセンの『フルート協奏曲』では、首席フルート奏者の柳原佑介さんがソロを担当。ニールセンの曲もバレエ音楽のイメージで、全編ニールセンの曲を使用した熊川哲也さん振付のKバレエの『クレオパトラ』を思い出した。実際に『クレオパトラ』で使われていたのは劇音楽『アラジン』からの曲が多かったのだが、フルート協奏曲もエキゾティックな美女の物語にぴったりで、催眠術のようなフルートの旋律が、壺からにゅっと出てダンスするコブラや、絨毯に簀巻きにされてシーザーの前に現れるクレオパトラを連想させた。打楽器は落雷のようにダイナミックで、黄金期のMGM映画のサントラに似た味わいがあり、オーケストラはひとつの「物語」を描き出しているように思えてならなかった。約19分

このコンサートの前半のイメージは…『魚座』だった(占星術を嫌う方には申し訳ない)。天才ダンサーのニジンスキーが魚座で、ニールセンの曲をバレエに使った熊川哲也さんも魚座で、バレエダンサーは圧倒的に魚座が多い。想像界と現実との壁が希薄で、色々なものに「変身」する特性があるから。昔インタビューしたマチュー・ガニオは「ヌレエフもドンもギエムも魚座だから、僕も魚座でよかった!」と目を輝かせていた。12星座最後の星座である魚座は俳優とミュージシャンとダンサーと魔法使いの星座で、すべての境界を溶かし、堅苦しい現実を巨大な夢で飲み込んでしまう。ニジンスキーが狂気の中で死んだように、形ある世界の中で生き延びるには危険な「魔」も精神の中に潜ませている。

後半は魚座の(!)ラヴェルの『高雅で感傷的なワルツ』で、管弦楽版は依頼されたバレエのために書かれた。目鼻のついた花々が踊っているようなサイケデリックな第1曲から、都響は面白い音を鳴らしていた。大野さんの奔放さを、オケも楽しんでいる。リハーサルで準備していたこととは違うことをする指揮者というのは、客席で聴いていてなんとなく分かる。音楽が突然巨大化したり、次元上昇したりするので、何か「瞬間の魔法」のようなものを使わないとそのようなものは出来ないと聴いていて思うのである。アラン・ギルバートもインバルも結構そういうことをやっているように見える。

ラヴェルの洗練を究めたゴージャスなオーケストレーションの源にあるのは「童心」だ。子供が早く大人になれと急かされる文化の中では、ラヴェルの音楽のような面白さは生まれない。こども心とは何か。虫めづる姫が虫と心を通わせるような、ビクトル・エリセの映画「みつばちのささやき」で描かれた世界のような、自然と自分、対象と自分を一体化する貴重な力だ。途中曲と曲との区切れ目がほとんどなくなり、一息に8曲が演奏され、春の花々の乱舞のようなラヴェルの夢が終わった。約17分

大野さんは「物語」の天才で、新国では『紫苑物語』を始めとして驚くほどたくさんの新作オペラを作ったが、この日はアンドロイドが登場する『スーパーエンジェル』を幾度となく思い出した。機械のように正確無比なキュー出しをする指揮なら、将来アンドロイドがやってくれるかも知れない。高度なAIは泣ける指揮をしてくれるかも知れない。アンドロイドも睡りの中で夢を見て、無意識をもつようになるまでどれくらいかかるだろう。そんな無駄なことを真剣に考えていた。

『ばらの騎士』組曲は最初の一音から巨大な渦巻きのような天界のオーケストラが立ち現れた。『ばらの騎士』はワーグナーの『タンホイザー』への返歌だと思う。大野さんの指揮からは、アルプスを越えて吹いてくる風の神からのメッセージのような「いと高き」場所からのこだまが聴こえ、黄金の雨に変身する神や、ヘビの髪をもつ女神や、三頭の顔をもつ犬を弾きつれた冥府の神を連想させた。豪華な天井画のようなサウンドスケープが展開されていく。ホルンの響きが懐かしい雰囲気なのは、R・シュトラウスの父親がホルン奏者だったから。作曲家は父親が大好きだったはずだ。演出家のコンヴィチュニーは、指揮者だったお父さんが大好きだったと語ってくれた。ある種の天才は父親が大好きなのだ。

R・シュトラウスはワーグナーが悲劇的な結末にしたタンホイザーの物語を、元帥夫人とオクタヴィアンをヴェーヌスとタンホイザーに置き換えて書いたと思う。人間の理性は悲劇をハッピーエンドにする。『影のない女』では天空の男女が地上の男女に興味津々で、『ダナエの愛』では、ユピテルが愛するダナエを説得しようとして失敗し、神の無力さを知る。天と地を逆転させて、人間の世界に「すべてがある」ということを、あらゆる物語を通じて書き続けた。大野さんのくるぐると大きな円を描くような指揮は、神の次元と人間の世界をかき混ぜている作法のように見えたのだ。天界から、出し惜しみされていた金のリンゴがどっさり振ってきて、イナゴの代わりに夥しい天使たちがホールを飛び交っていた。

4つの個性的なピースを並べたこの演奏会は、都響と大野さんの集大成的な演奏会でもあった。オケと指揮者はこんな凄いところまで来た、と曲を聴いている間じゅう思っていた。ウィーンフィルのティボール・コバーチさんは、カルロス・クライバーと来日した94年の「ばらの騎士」の奇蹟を溢れる笑顔で語ってくれたが、指揮者とオケの特別な絆を作る曲がこの曲なのだろう(組曲もオペラも)。

終演後の芸劇のエスカレーターは天と地を結ぶベルトコンベアに感じられ、さまざまな人(ご高齢も多い)が、このホールの巨大なエスカレーターに乗って移動している様子は、夢の絵のようでもあった。

この翌日、世界史に一撃を与えるニュースが地球を覆い、表層と深層が「かき混ぜられていく」未曽有の流れがはじまった。世界の不可視の次元が浮上してくるのが予想される。天文学上の「魚座」にはには現在ヘリオス(太陽)とジュピター(木星)が接近していて、ネプチューン(海王星)もいる。ここから起こるのは、予想外の出来事だ。ショッキングな出来事の裏には、かつて果たされなかった癒しがくっついてくるはずだ。

遥かなる天と地と、その間にある人間を象徴していたあのコンサートの「巨大さ」が、まだ揺曳している。

ドビュッシーの舞踊詩『遊戯』はテニスに興じる男女の恋模様を描いたニジンスキーによる台本のバレエ曲だが、バレエは一度も見たことがない。ニジンスキー本人が踊った当時の写真を見るにつけ、どんな踊りだったのか興味が湧く。音楽は男女の心理劇を暗示し、妖しげで、フルートは「牧神の午後への前奏曲」を思い出させた。ドビュッシーは2人の女性と1人の男性のテニス遊びの中に、神話の物語をだぶらせて描いていたに違いない。(形而下的な物語だとして最初作曲を断ったが、ディアギレフが倍のギャラを提示したので引き受けたという)。テニスボールが放物線を描いていくような音の描写があり、都響が伸びやかでイマジナティヴなサウンドを奏でていた。

バレエ『遊戯』

縦の線がきっちりきっちりしていた先日のゲストのアクセルロッドの後だったので、大野さんは逆に「きっちりしすぎない」指揮に聴こえた。印象派の絵画のタッチのように、微妙な音の「滲み」出すためにをわざと微細なばらつきをもたらしたり、オケに不意打ちをしかけて瞬間瞬間を躍動的なものにしている印象もあった。嫉妬深い女神ふたりが、若い男の神(ニジンスキー)を奪い合おうとしているようで、無声映画のようなバレエリュスの世界だった。コンマスの四方恭子さんが度々ダイヤモンドのような美しい音を出す。若い男女たちの突然の心の衝動が、面白く歪んで昂揚していく旋律に表れていた。どこかラヴェルの『スペイン狂詩曲』にも似ているのだ。タンバリンの音がスペイン風に聴こえる。約18分。

ニールセンの『フルート協奏曲』では、首席フルート奏者の柳原佑介さんがソロを担当。ニールセンの曲もバレエ音楽のイメージで、全編ニールセンの曲を使用した熊川哲也さん振付のKバレエの『クレオパトラ』を思い出した。実際に『クレオパトラ』で使われていたのは劇音楽『アラジン』からの曲が多かったのだが、フルート協奏曲もエキゾティックな美女の物語にぴったりで、催眠術のようなフルートの旋律が、壺からにゅっと出てダンスするコブラや、絨毯に簀巻きにされてシーザーの前に現れるクレオパトラを連想させた。打楽器は落雷のようにダイナミックで、黄金期のMGM映画のサントラに似た味わいがあり、オーケストラはひとつの「物語」を描き出しているように思えてならなかった。約19分

このコンサートの前半のイメージは…『魚座』だった(占星術を嫌う方には申し訳ない)。天才ダンサーのニジンスキーが魚座で、ニールセンの曲をバレエに使った熊川哲也さんも魚座で、バレエダンサーは圧倒的に魚座が多い。想像界と現実との壁が希薄で、色々なものに「変身」する特性があるから。昔インタビューしたマチュー・ガニオは「ヌレエフもドンもギエムも魚座だから、僕も魚座でよかった!」と目を輝かせていた。12星座最後の星座である魚座は俳優とミュージシャンとダンサーと魔法使いの星座で、すべての境界を溶かし、堅苦しい現実を巨大な夢で飲み込んでしまう。ニジンスキーが狂気の中で死んだように、形ある世界の中で生き延びるには危険な「魔」も精神の中に潜ませている。

後半は魚座の(!)ラヴェルの『高雅で感傷的なワルツ』で、管弦楽版は依頼されたバレエのために書かれた。目鼻のついた花々が踊っているようなサイケデリックな第1曲から、都響は面白い音を鳴らしていた。大野さんの奔放さを、オケも楽しんでいる。リハーサルで準備していたこととは違うことをする指揮者というのは、客席で聴いていてなんとなく分かる。音楽が突然巨大化したり、次元上昇したりするので、何か「瞬間の魔法」のようなものを使わないとそのようなものは出来ないと聴いていて思うのである。アラン・ギルバートもインバルも結構そういうことをやっているように見える。

ラヴェルの洗練を究めたゴージャスなオーケストレーションの源にあるのは「童心」だ。子供が早く大人になれと急かされる文化の中では、ラヴェルの音楽のような面白さは生まれない。こども心とは何か。虫めづる姫が虫と心を通わせるような、ビクトル・エリセの映画「みつばちのささやき」で描かれた世界のような、自然と自分、対象と自分を一体化する貴重な力だ。途中曲と曲との区切れ目がほとんどなくなり、一息に8曲が演奏され、春の花々の乱舞のようなラヴェルの夢が終わった。約17分

大野さんは「物語」の天才で、新国では『紫苑物語』を始めとして驚くほどたくさんの新作オペラを作ったが、この日はアンドロイドが登場する『スーパーエンジェル』を幾度となく思い出した。機械のように正確無比なキュー出しをする指揮なら、将来アンドロイドがやってくれるかも知れない。高度なAIは泣ける指揮をしてくれるかも知れない。アンドロイドも睡りの中で夢を見て、無意識をもつようになるまでどれくらいかかるだろう。そんな無駄なことを真剣に考えていた。

『ばらの騎士』組曲は最初の一音から巨大な渦巻きのような天界のオーケストラが立ち現れた。『ばらの騎士』はワーグナーの『タンホイザー』への返歌だと思う。大野さんの指揮からは、アルプスを越えて吹いてくる風の神からのメッセージのような「いと高き」場所からのこだまが聴こえ、黄金の雨に変身する神や、ヘビの髪をもつ女神や、三頭の顔をもつ犬を弾きつれた冥府の神を連想させた。豪華な天井画のようなサウンドスケープが展開されていく。ホルンの響きが懐かしい雰囲気なのは、R・シュトラウスの父親がホルン奏者だったから。作曲家は父親が大好きだったはずだ。演出家のコンヴィチュニーは、指揮者だったお父さんが大好きだったと語ってくれた。ある種の天才は父親が大好きなのだ。

R・シュトラウスはワーグナーが悲劇的な結末にしたタンホイザーの物語を、元帥夫人とオクタヴィアンをヴェーヌスとタンホイザーに置き換えて書いたと思う。人間の理性は悲劇をハッピーエンドにする。『影のない女』では天空の男女が地上の男女に興味津々で、『ダナエの愛』では、ユピテルが愛するダナエを説得しようとして失敗し、神の無力さを知る。天と地を逆転させて、人間の世界に「すべてがある」ということを、あらゆる物語を通じて書き続けた。大野さんのくるぐると大きな円を描くような指揮は、神の次元と人間の世界をかき混ぜている作法のように見えたのだ。天界から、出し惜しみされていた金のリンゴがどっさり振ってきて、イナゴの代わりに夥しい天使たちがホールを飛び交っていた。

4つの個性的なピースを並べたこの演奏会は、都響と大野さんの集大成的な演奏会でもあった。オケと指揮者はこんな凄いところまで来た、と曲を聴いている間じゅう思っていた。ウィーンフィルのティボール・コバーチさんは、カルロス・クライバーと来日した94年の「ばらの騎士」の奇蹟を溢れる笑顔で語ってくれたが、指揮者とオケの特別な絆を作る曲がこの曲なのだろう(組曲もオペラも)。

終演後の芸劇のエスカレーターは天と地を結ぶベルトコンベアに感じられ、さまざまな人(ご高齢も多い)が、このホールの巨大なエスカレーターに乗って移動している様子は、夢の絵のようでもあった。

この翌日、世界史に一撃を与えるニュースが地球を覆い、表層と深層が「かき混ぜられていく」未曽有の流れがはじまった。世界の不可視の次元が浮上してくるのが予想される。天文学上の「魚座」にはには現在ヘリオス(太陽)とジュピター(木星)が接近していて、ネプチューン(海王星)もいる。ここから起こるのは、予想外の出来事だ。ショッキングな出来事の裏には、かつて果たされなかった癒しがくっついてくるはずだ。

遥かなる天と地と、その間にある人間を象徴していたあのコンサートの「巨大さ」が、まだ揺曳している。