2019年のチャイコフスキー国際コンクールでピアノ部門の優勝者となったアレクサンドル・カントロフの2日連続リサイタル(同プログラム)の1日目を聴く。話題の演奏家の日本での本格的なソロ・リサイタルとなったため、会場のトッパンホールはほぼすべての客席が埋まっていた。

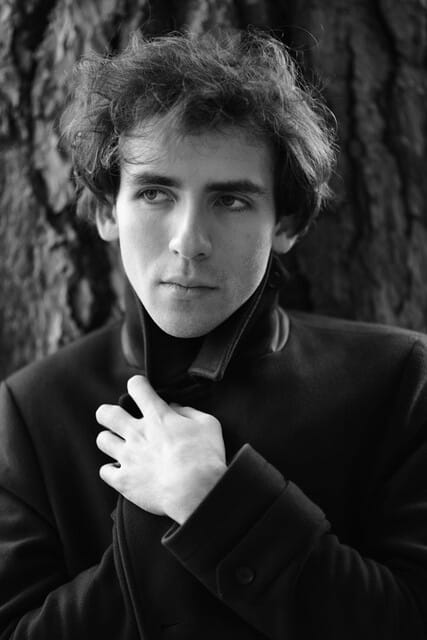

ステージに登場したカントロフは顎に髭を生やし、20代のチャイコフスキーの肖像に少し似ていた。配信で見た2年前のコンクールのときは少年の面差しを残していたが、この夜は慈愛に溢れた目元が既に大芸術家の表情だった。現在24歳。

プログラムはブラームスの初期作品「4つのバラードOp.10」と「ピアノ・ソナタ第3番 ヘ短調 Op.5」の間に、リストの「巡礼の年 第2年『イタリア』より第7曲 ダンテを読んで-ソナタ風幻想曲」がはさまった。ブラームスのバラード一曲目目から、カントロフの掌が大きく呼吸しているのが感じられ、教会のオルガンのような、モダンピアノとしては異様なほど「風圧」を感じる個性的な響きに驚かされた。ブラームス独特の陰気さと、冬空の分厚い雲のような色彩がホールを満たした。指先は吸盤のように鍵盤に吸い付いていて、不思議な生き物のようにうごめいている。見ていて独特だった。

カントロフはピアノに覆いかぶさるようにして、音を「深堀り」し、尋常ではない霊感が音楽をとりまいていた。表面をつまんだだけの聴き方は許されない。ピアニストは聴衆に深い絆を求めている。ブラームスのバラードは譜面を見ればそれほど技巧的な作品ではないのに、何か底知れぬものをこの次元に引き出しているよう。面影が移うような第2曲では、教会の窓から差し込む光が見えた気がした。そこからピアノが壊れるのではないかと思われるほどの強打の連続に流れ込む。複数のピアニストが一斉に弾き出したような響きで、修道士たちの詠唱にも聴こえた。バスの音が、棺の杭を打ち込むように容赦ない。ブラームスは若い頃からこんなにも孤独だったのか。厭世観と、孤独の中で聴こえてくる森の葉の音や鳥の声が音楽を取りまいている。3曲目は不吉な雰囲気で、エクセントリックなモティーフが暗躍し、奇妙な幻影を見ているようだった。黒曜石を眺めて、そこからさまざまなイメージを読み取る瞑想法があるが、カントロフのブラームスは黒曜石のかたまりのように黒光りしていた。

4つのバラードは失われたときを見いだしているようだ、と思った。薪で暖をとっていたブラームスの時代には、冬の寒さも肌身に沁みるものだっただろう。朝に母親と電話で話し、向こうではもう初雪が降ったという話を聞かされていた。昭和の子供が嗅いでいた、石油ストーブの匂いはもう現実から消えてしまったが、あのつんとする匂いと、冬の朝の透明な空気は、自分が死んだら誰の記憶に残るのだろう…そんな感傷に浸った。

リストのダンテ・ソナタでは、硬質で輝かしい音の粒が立ち、世界が変わった。夥しい鐘の音とともに、悪魔的なものの気配が立ち現れた。ブラームスとは呼吸が変化したので、その鮮烈さに驚かされた。劇的で妖術的で、ピアニストのうめくような低い声もシンクロして聴こえてくる。こちらは技巧的な曲だが、技巧を保たせようとしているのではなく、いつでも崩壊を待っているような大胆さがあった。ペダルも時折、わざと濁らせている。それが独特の心理効果を作り上げていて、聴き手を覚醒させるのだ。リストの肖像画そっくりの、背筋と両腕を伸ばして弾く姿も印象的だ。手を思い切り上に振り上げて、鍵盤の上に落下させる弾き方は、この人以外にあまり見たことがない。何か「賭け」をしているのか。

指の動きは見ていて1秒も飽きなかった。右手は昔懐かしいハイフィンガー奏法を思わせる瞬間もあった。決して優等生的ではない。めまぐるしいパッセージの最中に急に手をぎゅっと丸めて、次の音を人差し指だけで「ポーン」と鳴らすのは、そのとき降りてきたインスピレーションなのだろうか。後半部にかけてさらに過熱していく件では、ブラムくらいの大きさの黄金のリンゴが空から雨あられと降ってくる様子を連想した。

前半だけで疲労困憊してもおかしくない、渾身の演奏だった。

ある種の超常的な才能を感じたが、そういうものを「持っている」と自覚し、恐れを抱かず掘り下げていくのもまた第二の才能だと思う。ヴァイオリニストの父をもち、音楽的に理想的な環境にいたというのは幸運だった。しかし、彼が受けている芸術的な霊感は孤独なもので、才能は遺伝でも、芸術性は独自の個性だ。

天から降ってくる霊感と、地上に生きている人間の条件を必ず結び付けてみせる。チャイコフスキー・コンクールの自己紹介のインタビューで、彼だけが白いバスローブ姿で、自然の中で朝ごはんを食べながら質問に答えていた。天気のいい朝に、バスローブを巻いてオレンジジュースを飲んでいることが、人間の最高の幸せなのだ。五感を開き、地上の時間を生きながら、宇宙のブラックマターとも対話をする。

ブラームスの作品5のソナタでは、彼自身が自分の成熟を、独自の方法で止めようとしている気配が感じられた。これはもちろん聴き手の妄想だが…時折、目が覚めるようなあどけない音を、唐突に差し出し、凡庸な完結へと向かわないように、音楽を赤ん坊のように生まれ変わらせる。完全に成熟してしまったら、時間が余るのだろう。常人が考えるロジックと、全く違う発想を持っているのだと思う。ブラームスの「閉所に閉じこめる」ような容赦なさと、すべてを最初から放棄しているような修道士じみた心が、このソナタには溢れていた。チャイコフスキーコンクールの本選では、ブラームスの2番という大霊峰のような大曲を選び、チャイコフスキーの2番のコンチェルトの後にこれを弾いて優勝した。二人の作曲家に共通しているのは、内省と厭世、ロマンティシズム、文学性など色々だが、五感的なものを最後までないがしろにしていていないという点も大きいと思う。

アンコールはグルックの「オルフェオとエウリディーチェ」から「メロディ」、ストラヴィンスキー「火の鳥」終曲、ブラームス「6つの間奏曲」の第2番。ストラヴィンスキーは何の魔法が始まったのかと思った。底無しのイマジネーションだった。グルックとブラームスはi-padの譜面を見ながらで、最近では珍しくもなんでもないが、そのスマートな扱い方が1997年生まれの若者という感じだった。

アンコールは一曲だけにしようとしていたのかも知れない。あまりに聴衆が熱狂的で、彼自身も人の心の言葉を読む人なので…たまらないという感じで始まった「火の鳥」だった。アンコール最後のブラームス「間奏曲」が始まったときの、客席の声にならない、「おお!」という昂揚感は忘れられない。心から渇望されたピアノリサイタルだった。

@Sasha Gusov