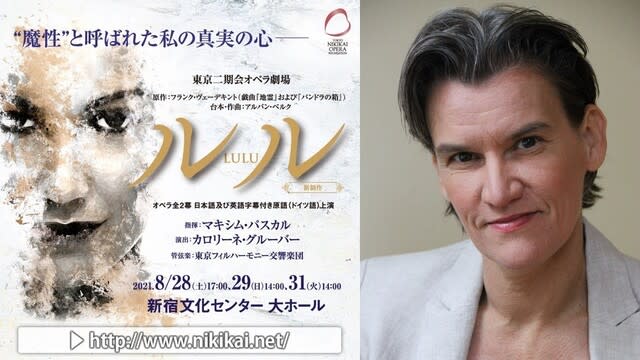

3幕版の日本初演から18年ぶりの上演となった二期会『ルル』。カロリーネ・グルーバー演出による新制作では2幕版が採用され、日本で「最初から意図された形で」2幕版が上演されるのはこれが初めてのことになるという。2020年上演の予定が、2021年8月に延期となり、会場も上野の東京文化会館から新宿文化センターに変わった。

8月の残暑の厳しい3日間、8/27のBキャストのゲネプロ、8/28のAキャストによる初日、8/29のBキャストによる中日を鑑賞した。感染症対策として、ジャーナリストはゲネプロのみの招待であったが、カロリーネ・グルーバーとマキシム・パスカルというホットな芸術家ふたりが東京にいることに興奮し、本公演は当日券で入場した。ふだんジャーナリストが並ぶ2階席前方はまばらで、初日はS席(2階前方)、二日目はC席(2階席後方)で鑑賞したが、どちらもオーケストラピットの様子がよく見え、指揮台のマキシム・パスカル、指揮台のすぐ前に置かれたハープ、ハープから少し下手寄りに置かれたアップライトピアノ、右半分にずらりと並ぶ管楽器、左半分に並ぶ弦楽器、張り出した舞台下手に設置された打楽器群が壮観だった。オペラのピットであんなに管楽器が多いのは初めて見.るような気がする。オーケストラは東京フィル。

『ルル』は「ルル名手」のマルリース・ペーターセンが主演したMETのロシアアヴァンギャルド風の演出(W・ケントリッジ)が記憶に残っているが、ライヴで観るのは初めてだった。あの愛らしいパトリシア・プティボンが『ルル』のためにヘアヌードになったというニュースには興味があったが、それも観ていない。日本での上演が少ないのは、モラル的に刺激が多すぎる(!)ことと、膨大なドイツ語の台詞も含め体力面でも歌手にとって苛酷だからなのかも知れない。

実際『ルル』を途中で降板してしまう歌手は少なくない。稽古の段階で自分に合っていない、と断念したということをインタビューで教えてくださったソプラノ歌手が二人いた。名前は出さないが、聴いているほうもどうなっているか分からないほど難解なスコアを肉体を使って表現するのだから無理もないと思う。

Aキャストの森谷真理さん、Bキャストの冨平安希子さんのルルは、どのように準備されたのか、歌手の個性がのびやかに表現された歌唱と演技で、「高水準」などという偉そうな言葉は使いたくないが、世界のどの都市に出しても恥ずかしくないルルだった。二人のルルがそれぞれ完全に別の個性を持っていたことにも興奮した。カロリーネ・グルーバーのルルは宿命の女でも悪女でもなく、旧態的な世界と男たちの欲望を映し出す鏡であり、彼女の魂は無垢で傷つきやすい。最初にゲネで観たとき、冨平さんの繊細で霊的な拡散力をもつ歌唱は、演出家の「新しいルル」のコンセプト通りだと思った。森谷さんのルルは、芯の強い現代的な女性で、あどけなさは共通しているが、自分の身に起こることすべてを肯定している、輪郭のはっきりとした存在だった。森谷さんの元帥夫人や喋々さんパミーナを思い出し、舞台とは「魂」が出る場所だと認識した。

ベルクは一時期音楽ライター(!)としても活動しており、文才があったのでヴェーデキントの原作をもとに台本も自分で書いた。その台詞回しが、慣れないととても難しい。それぞれの登場人物の人間関係と彼らの物語は予習していかなければ理解不可能だし、「ルル」を、暴力的人物が乱出する「三文オペラじみた退廃的な世界」と大雑把に記憶していた(!)自分は、ルルの庇護者で愛人であるシェーン博士がこれほど大きい役だということを認識していなかった。

ゲネでは正直なところ前衛的な音楽についていくのが精一杯で、公演初日には台詞を結構覚えているので歌手たちの精緻な歌唱に感服し、2日目には…演劇的にこれは、とんでもないプロダクションだと思った。日本人歌手によるドイツ語芝居のクオリティが高すぎるし、二幕版での芝居の多さを「日本人歌手たちはどう乗り越えるか」と事前インタビューで危惧していたカロリーネ・グルーバーの予想を、よい意味で裏切る結果になった。Bキャストは特に一日切りの公演だったが、芝居全体の密度が濃厚で「ドイツ人がこの舞台を観たら一体どう思うだろうか」とずっと考えていた。

マキシム・パスカルはオケを煽るということをせず、鳥の羽のような白い手首を動かして、始終空中を飛んでいるような姿だった。大きな音の渦を創り出しているときも、動作はオケを抑制しているように見える。譜面台の上のスコアは巨大で、それをめくるマキシムの動きも舞踏的だった。12音技法で作られたオペラは、時折マーラーのように芳醇にになったり、唐突に訪れるドラマ的な緊張の瞬間には、サイレンやアラームのようなサウンドが鳴り響く。

ルルは両キャストとも確信をもって、暗譜の不安など感じさせないほど演劇的な次元に入り込んでいた。とはいえ、トスカを暗譜するのとルルを暗譜するのとでは意味が違う。ベルクは歌手を苛めるためにオペラを書いたのではないかと思えたほど。予想外のところで、とんでもない高音が求められる。「もうルルじゃない、私は獣」というヒロインの声は確かに鳥獣のように鋭くなるが、それを歌う歌手には超絶的な技術が求められる。ベルクはルルを好きだったのだろうか? 3幕版ではルルは呆気なく切り裂きジャックに殺される。

そう思ったとき、ベルクの若い頃の写真を見つけ、大変な美男子であることに驚いた。有名な肖像画と目元は同じだが、10代20代の頃はさらに天使のようで、俳優のような風貌をしている。フランツ・リストは、16歳のとき死にゆく父親から「女には気を付けるように」という遺言を伝えられた。17歳のベルクは、別荘で働く女中を妊娠させ、ギムナジウムの卒業試験にも失敗して自殺をはかる。ヘッセの「車輪の下」よりひどい。

しかし、美少年を誘惑したのはもしかしたら女の方だったのではないか? と写真を見て思う。ルルはシェーン博士と婚約者(ルルと一歳違い)の結婚をぶち壊すために、博士に婚約破棄の手紙を強引に書かせるが(この演出ではレースのヴェールのような布に書かされる)、10代のベルクも、子供の父親であることを認める書類を無理矢理書かされた。頭の中がこんぐらかってしまう。ルルのように美しいベルクはシェーン博士と同じ屈辱を味わい、生まれた娘にはアルバンにちなんでアルビーネと名付けられた(が早逝した)。

シェーン博士は12歳の花売りのルルを保護し、やがて快楽の対象とし、二人の夫と結婚させ、夫たちは死に、ルルによって妻を毒殺され、結婚を迫られる。ルルがシェーン博士を「私が愛した唯一の人」と呼ぶのは、いわゆるストックホルム症候群なのではないか、とグルーバーは語る。この点は、まだ人間心理のミステリーが残っていると思う。

Bキャストのシェーン博士役の小森輝彦さんの悪役ぶりが凄まじかった。悪役としての発声で、すべてが憎いし調和していないし、もう何もかも破滅すればいいと思っている。登場シーンから最後まで、憎しみに溢れた声で、演技も破壊的だった。

小森さんのオペラ歌手としての究極の演技のひとつに、R・シュトラウスの『ダナエの愛』のユピテル役がある。終盤近くの、自分を愛さないダナエとの哲学的ともいえる長い対話は、ユピテル役の精神性に負うところが大きかった。「芸」と呼ぶことも憚られるほどの凄い次元を見せられたが、シェーン博士の無力、苛立ち、崩壊、といった姿も、決して忘れることの出来ない衝撃があった。

私生児にアルビーヌと名付けたのは誰か知らないが、シェーン博士の息子であるアルヴァは、まぎれもなくベルクが創造した自分の分身であり、原作では画家であるのを作曲家に変更され、ルルの人生をオペラに仕立てたり「踝はグラツィオーソ…」と歌ったりする。アルヴァは乱暴の限りを尽くすルルの周りの男性の中で、唯一優しく、ルルを心から崇拝する。ロマンティックで思い込みの強いアルヴァは、Bキャストの山本耕平さんが心に残った。Aキャストの前川健生さんと、芝居の面で色々異なるのが興味深い。2幕ラストで「そのソファはあなたのお父様が血を流した…」とルルが語り、アルヴァは自己崩壊を起こして倒れ込むのだが、前川さんはソファで倒れ、山本さんはルルが立つ円卓の乗り上げて倒れた。その後「ルル組曲」の後半がオーケストラのみで演奏される間、アルヴァは一ミリも動かないので、どこで倒れ込むかは結構重要なことだったと思う。円卓の上で生贄のようにうずくまる山本さんは、オーケストラを聴きながら何を思っていただろう。

ゲネプロではオペラグラスを忘れたので、一幕の冒頭からルルの内面として舞台に存在するダンサーの中村蓉さんをしっかり観ることが出来ず(前半は特にライティングが暗い)、本公演ではラストまで中村さんの姿を追った。ルルが男たちと激しいやり取りをしているときも、彼女の内面である中村さんは悲し気にうずくまったり、優しい表情で空気のように動いている。ラストのルル組曲の間、歌手のルルとダンサーのルルがお互いに触れ合うシーンはとても美しく、このプロダクションが、過去の「女性から憎まれ忌まわしく思われるルル」とは違う新しいルルの物語を創り出したということを実感させた。ルルとルルによる言葉のない場面でも、森谷さんと冨平さんは違う表情を見せたのが興味深かった。

舞台には「男たちの求めるルル」の表徴として、舞台にはバストが大きく足がほっそりとしたマネキン人形が並べられ、コスチュームも大変エロティックなので、人形でありながらかなり存在感があった。ショーケースのような小部屋に、それぞれの男たちの願望通りの半裸の「ルル人形」が並べられた場面では、演出家の容赦ない辛辣さに笑いそうになった。ルルが殺人の罪で逮捕されるシーンでは、無声映画が流れるのが慣例だが、ここでは映像作家の上田大樹さんが「ルル人形」を効果的にキャスティングした(!)ハイセンスな映像を作り上げていた。「重い」話にも傾きがちなルルが、お洒落でときに「笑い」まで引き出すモダンなオペラに仕上がっていたのは喜ばしい。脇役に至るまで粒ぞろいの歌手、1秒たりとも集中力が切れないオーケストラ、従来的なルル像に大胆なメスを入れた演出と、凝縮されたプロダクション。8/31に最後の公演が行われる。