■COVID-19をこえて

卒業の季節というこの時期は多少羽目を外す様子をみても寛容な気持ちとなってしまうのはわたしだけではないでしょう。

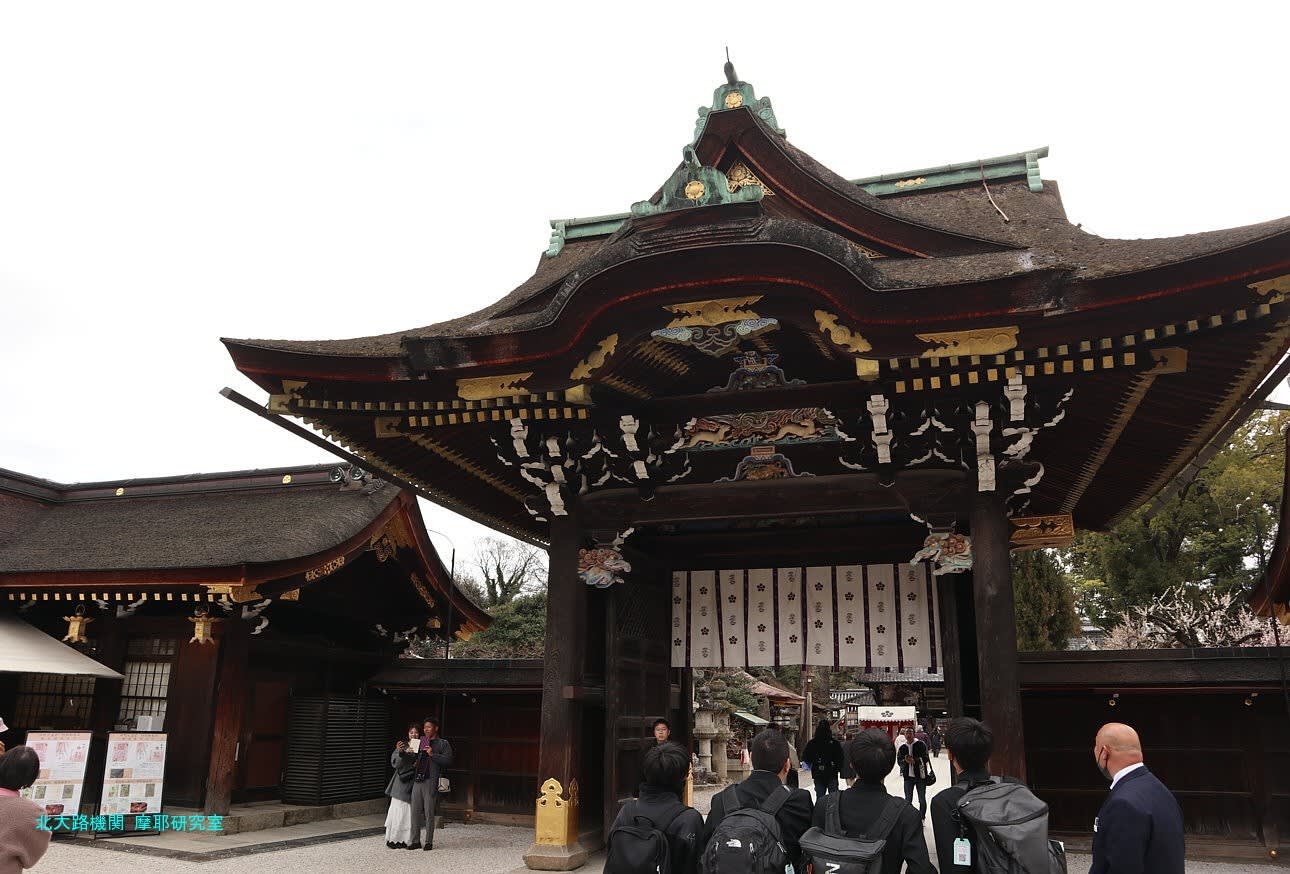

梅花と云えば、卒業の季節の花という。または高校生には受験戦争に勝利した記念日というところでしょうか。さあ新しい年度へ、といざないたいところですが、特に四回生として卒業を迎える大学生の方々、本当に大変な四年間で在ったと思う、卒業おめでとう。

2024年卒業、つまり2020年大学入学、COVID-19新型コロナウィルス感染症のパンデミーという影響を真正面から受けた大学生が2020年入学の方々という事は間違いないでしょう。いや、既に2020年4月には日本国内にも徐々にその感染の影響が顕在化していました。

この季節には既に一月の春節の時節にWHO世界保健機関公衆衛生緊急事態宣言PHEIC発動が間に合わず、結果的に観光客やなにより世界経済への影響力増す商用の往来が拡大し、結果的に欧州では膨大な死者を前に戒厳令に近いロックダウン都市封鎖が実施されていた。

致死率2%、重症化した場合は死亡率は15%に達していて感染力は麻疹以上、次亜塩素水ではウィルスが死滅せずとの研究結果や既存薬品の薬効が確認され病床での投与の結果は真逆であり、ワクチン開発を大車輪で進めるも再感染の事例など抗体が形成されにくい。

ロングコビットという、コロナ生還者、コロナサバイバーと当時の造語の完治後にあっても脱毛や嗅覚障害と味覚障害、ブレインフォグといううつ病に似ているとも脳機能要害ともとれる症例が続発し、運動や思考を阻害すると共に就業に影響する事例さえ報告される。

サイトカインシンドロームという突然死、当初は新型肺炎と云われていた為に酸素投与などの措置が行われ救命を図っていて初期には医療用酸素ボンベ不足などが問題視されるも、脳血栓が突如ショック死のような症状で劇症化する事例、中国では歩行中の突然死なども。

日本は、自粛主体の感染対策と、何より戦後の公衆衛生対策により整備された保健所制度による感染追跡などの施策が功を奏し感染者数を抑えられたのですが、感染対策を誤った諸国、アメリカやイギリスなどG7先進国さえ、爆発的な感染者数と死者数を生みました。

感染対策に感染対策、しかし、このなかで教育というものがどこまで顧みられていただろうか。緊急事態宣言の最中、外出を最小限としてリモートワークに励む一方で、久々にいくつかの大学キャンパスの前を通りますと、閑散と、というような状況でさえ無かった。

キャンパスは、無人でした。大学は図書館封鎖、リモートにより、いやリモートを行う側も急な方針変更に位置からのインフラ整備とセキュリティ両立を図って、先ず機材をそろえる為に必要なものを列挙する段階から始まったのですが、学生にどう向き合えていたか。

BCP事業継続計画として世界規模の感染症拡大を想定していた大学は皆無だった、仕方ないように思われるかもしれませんが、この危機管理の不備、危機管理の限界とも思うのだけれども、この割を正面から喰ったのがいま卒業式を迎えているがくせいたちなのですね。

2022年からはある程度対面が軌道に乗り始めた、けれども2021年の段階ではワクチン接種さえ始まったばかりであり再開された対面講義には大きな制約が在った、そして2020年と2021年は本来、基礎科目を履修したうえで専門研究専門演習へ臨む基盤固めだった。

2011年の東日本大震災の頃でさえ、直撃を受けた教育施設を例外として原発事故の影響が在っても東京も仙台も福島さえ浜通りを除けばここまで影響はありませんでした。この苦労を乗り越えて専門演習を経て卒業論文を作成し卒業、みなさま、おめでとうございます。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

卒業の季節というこの時期は多少羽目を外す様子をみても寛容な気持ちとなってしまうのはわたしだけではないでしょう。

梅花と云えば、卒業の季節の花という。または高校生には受験戦争に勝利した記念日というところでしょうか。さあ新しい年度へ、といざないたいところですが、特に四回生として卒業を迎える大学生の方々、本当に大変な四年間で在ったと思う、卒業おめでとう。

2024年卒業、つまり2020年大学入学、COVID-19新型コロナウィルス感染症のパンデミーという影響を真正面から受けた大学生が2020年入学の方々という事は間違いないでしょう。いや、既に2020年4月には日本国内にも徐々にその感染の影響が顕在化していました。

この季節には既に一月の春節の時節にWHO世界保健機関公衆衛生緊急事態宣言PHEIC発動が間に合わず、結果的に観光客やなにより世界経済への影響力増す商用の往来が拡大し、結果的に欧州では膨大な死者を前に戒厳令に近いロックダウン都市封鎖が実施されていた。

致死率2%、重症化した場合は死亡率は15%に達していて感染力は麻疹以上、次亜塩素水ではウィルスが死滅せずとの研究結果や既存薬品の薬効が確認され病床での投与の結果は真逆であり、ワクチン開発を大車輪で進めるも再感染の事例など抗体が形成されにくい。

ロングコビットという、コロナ生還者、コロナサバイバーと当時の造語の完治後にあっても脱毛や嗅覚障害と味覚障害、ブレインフォグといううつ病に似ているとも脳機能要害ともとれる症例が続発し、運動や思考を阻害すると共に就業に影響する事例さえ報告される。

サイトカインシンドロームという突然死、当初は新型肺炎と云われていた為に酸素投与などの措置が行われ救命を図っていて初期には医療用酸素ボンベ不足などが問題視されるも、脳血栓が突如ショック死のような症状で劇症化する事例、中国では歩行中の突然死なども。

日本は、自粛主体の感染対策と、何より戦後の公衆衛生対策により整備された保健所制度による感染追跡などの施策が功を奏し感染者数を抑えられたのですが、感染対策を誤った諸国、アメリカやイギリスなどG7先進国さえ、爆発的な感染者数と死者数を生みました。

感染対策に感染対策、しかし、このなかで教育というものがどこまで顧みられていただろうか。緊急事態宣言の最中、外出を最小限としてリモートワークに励む一方で、久々にいくつかの大学キャンパスの前を通りますと、閑散と、というような状況でさえ無かった。

キャンパスは、無人でした。大学は図書館封鎖、リモートにより、いやリモートを行う側も急な方針変更に位置からのインフラ整備とセキュリティ両立を図って、先ず機材をそろえる為に必要なものを列挙する段階から始まったのですが、学生にどう向き合えていたか。

BCP事業継続計画として世界規模の感染症拡大を想定していた大学は皆無だった、仕方ないように思われるかもしれませんが、この危機管理の不備、危機管理の限界とも思うのだけれども、この割を正面から喰ったのがいま卒業式を迎えているがくせいたちなのですね。

2022年からはある程度対面が軌道に乗り始めた、けれども2021年の段階ではワクチン接種さえ始まったばかりであり再開された対面講義には大きな制約が在った、そして2020年と2021年は本来、基礎科目を履修したうえで専門研究専門演習へ臨む基盤固めだった。

2011年の東日本大震災の頃でさえ、直撃を受けた教育施設を例外として原発事故の影響が在っても東京も仙台も福島さえ浜通りを除けばここまで影響はありませんでした。この苦労を乗り越えて専門演習を経て卒業論文を作成し卒業、みなさま、おめでとうございます。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)