梅雨に入って、いよいよ蒸し暑くなってきました。

早朝、FIFAワールドカップで、日本は勝ちました。

アウェイでは、はじめて。

眠いけれど、やはり日本人として嬉しいですね\(^o^)/

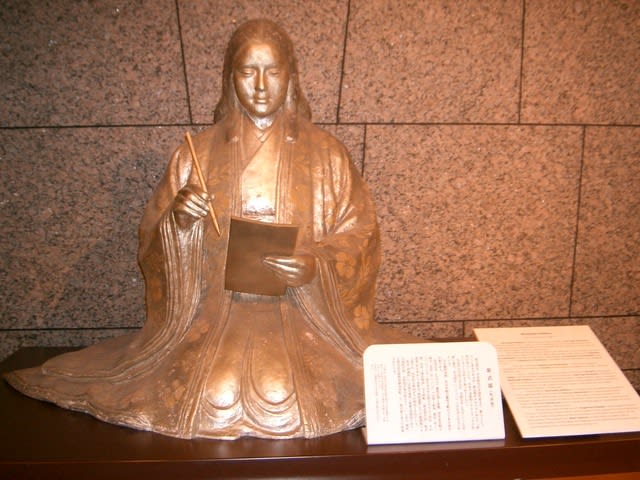

さて、梅雨といえば源氏物語ではやはり雨夜の品定め!

長雨の徒然に光源氏と男達のよもやま話が語られ、

その後、空蝉、夕顔への導入話となっています。

もしかしたら、藤壺との密会もこの頃だったりするのかもしれません(笑)

さて、

源氏物語featuring 大黒摩季「僕は十二単に恋をする」というミュージカルがこの秋、

東京天王洲の銀河劇場であるそうです。

http://www.gingeki.jp/performance/index.php?date=201010

出演者の中に

元宝塚トップスターの紫吹淳さんの名前があるので、

光源氏は彼女かもしれないし、

全く違う内容のミュージカルかもしれませんが、ご紹介まで。

そして本屋さんで、林望さんの源氏物語訳があるのを発見。

林真理子さんも出ています。

他にも古本屋さんに、

有名な武田宗俊さんのご本を見かけました。

いわゆる紫系と玉鬘系説の方です。

登場人物が光源氏を除き、両系列では

絶対にかぶらないという所が本当に不思議だと思います。

また、奈良にあるという写本大沢本や

他の写本の話を聞く機会があり、

果たして今普及している源氏物語の本文が

必ずしも正しいとも限らないという説にも納得しそうです。

現代の元になっている定家の青表紙本は本当に正しかったのか。

文面が写本によって違うという事。昔の研究書も違いがあるようです。

印刷が無かった時代、筆で写すのは間違いも多かったでしょう。

定家の鎌倉時代でさえ、様々な写本が伝わっているのですから、

本当の原文を推定していく事は、大変な作業ですね。

早朝、FIFAワールドカップで、日本は勝ちました。

アウェイでは、はじめて。

眠いけれど、やはり日本人として嬉しいですね\(^o^)/

さて、梅雨といえば源氏物語ではやはり雨夜の品定め!

長雨の徒然に光源氏と男達のよもやま話が語られ、

その後、空蝉、夕顔への導入話となっています。

もしかしたら、藤壺との密会もこの頃だったりするのかもしれません(笑)

さて、

源氏物語featuring 大黒摩季「僕は十二単に恋をする」というミュージカルがこの秋、

東京天王洲の銀河劇場であるそうです。

http://www.gingeki.jp/performance/index.php?date=201010

出演者の中に

元宝塚トップスターの紫吹淳さんの名前があるので、

光源氏は彼女かもしれないし、

全く違う内容のミュージカルかもしれませんが、ご紹介まで。

そして本屋さんで、林望さんの源氏物語訳があるのを発見。

林真理子さんも出ています。

他にも古本屋さんに、

有名な武田宗俊さんのご本を見かけました。

いわゆる紫系と玉鬘系説の方です。

登場人物が光源氏を除き、両系列では

絶対にかぶらないという所が本当に不思議だと思います。

また、奈良にあるという写本大沢本や

他の写本の話を聞く機会があり、

果たして今普及している源氏物語の本文が

必ずしも正しいとも限らないという説にも納得しそうです。

現代の元になっている定家の青表紙本は本当に正しかったのか。

文面が写本によって違うという事。昔の研究書も違いがあるようです。

印刷が無かった時代、筆で写すのは間違いも多かったでしょう。

定家の鎌倉時代でさえ、様々な写本が伝わっているのですから、

本当の原文を推定していく事は、大変な作業ですね。