相模町は、越谷市役所の東約4kmのところ

県道52号線沿いに大聖寺が有ります

山門脇や参道沿いに 駐車場が有ります

駐車場が有ります

参道入口山門は仁王門です

大相模有働尊 真言宗 眞大山 大聖寺です

弘法大師様がいらっしゃいました

懸額題字は老中松平定信の筆です

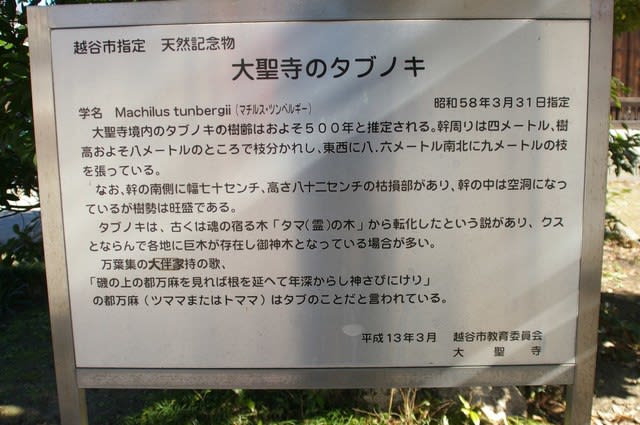

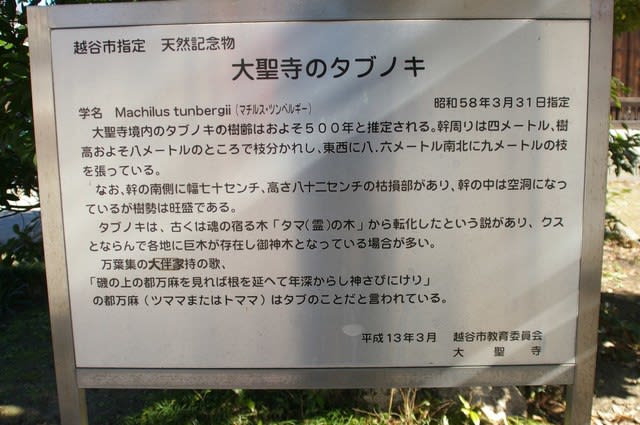

説明版です

越谷市指定 有形文化財 建造物

大聖寺の山門

昭和42年1月11日指定

「大相模の不動様」で親しまれている大真山大聖寺は天平勝宝2年

(750)の創建といわれ本尊は不動明王である。古くは「不動坊」

といわれ天正19年(1591)徳川家康公遊猟の折、当寺に立寄り

水田60石を与えて「大聖寺」と号した。

山門は正徳5年(1715)に建立した茅葺き屋根であったが文化

元年(1804)瓦葺きとなり、その後破損、明治17年修繕して銅

板葺きが完成し今日に至っている。この山門は鎌倉風建築といわれ、

正面左右には「阿吽(呍)の仁王」といわれる一対の仁王尊がある。

正面額字「真大山」は寛政時代の老中松平定信の筆である。

平成14年3月 越谷市教育委員会・大聖寺

参道を進みます

右手には鐘楼

本堂です

大師堂です

本堂前右手に目的のタブノキです

説明版です

越谷市指定 天然記念物

大聖寺のタブノキ

学名 Machilus tunbergii(マチルス ツンベルギー)

昭和58年3月31日指定

大聖寺境内のタブノキは樹齢はおよそ500年と推定される。幹周りは4m、

樹高およそ8mのところで枝分かれし、東西に8,6m、南北に9,0mの枝

を張っている。

なお、幹の南側に幅70cm、高さ8cmの枯損部があり、幹の中は空洞に

なっているが樹勢は旺盛である。

タブノキは、古くは魂の宿る木「タマ(霊)の木」から転化したしたという

説があり、クスとならんで各地で巨木が存在し御神木となっている場合が多い。

万葉集の大伴家持の歌

「磯の上の都万麻を見れば根を延へて年深からし神さびにけり」

の都万麻(ツママまたはトママ)はタブのことだと言われている。

平成13年3月 越谷市教育委員会

大きな傷が、縄が巻かれて補強されているようです

南側から

南東側から、鐘楼の東側より見ました

本堂前の梅の花が咲き始めていました

では、次へ行きましょう

県道52号線沿いに大聖寺が有ります

山門脇や参道沿いに

駐車場が有ります

駐車場が有ります

参道入口山門は仁王門です

大相模有働尊 真言宗 眞大山 大聖寺です

弘法大師様がいらっしゃいました

懸額題字は老中松平定信の筆です

説明版です

越谷市指定 有形文化財 建造物

大聖寺の山門

昭和42年1月11日指定

「大相模の不動様」で親しまれている大真山大聖寺は天平勝宝2年

(750)の創建といわれ本尊は不動明王である。古くは「不動坊」

といわれ天正19年(1591)徳川家康公遊猟の折、当寺に立寄り

水田60石を与えて「大聖寺」と号した。

山門は正徳5年(1715)に建立した茅葺き屋根であったが文化

元年(1804)瓦葺きとなり、その後破損、明治17年修繕して銅

板葺きが完成し今日に至っている。この山門は鎌倉風建築といわれ、

正面左右には「阿吽(呍)の仁王」といわれる一対の仁王尊がある。

正面額字「真大山」は寛政時代の老中松平定信の筆である。

平成14年3月 越谷市教育委員会・大聖寺

参道を進みます

右手には鐘楼

本堂です

大師堂です

本堂前右手に目的のタブノキです

説明版です

越谷市指定 天然記念物

大聖寺のタブノキ

学名 Machilus tunbergii(マチルス ツンベルギー)

昭和58年3月31日指定

大聖寺境内のタブノキは樹齢はおよそ500年と推定される。幹周りは4m、

樹高およそ8mのところで枝分かれし、東西に8,6m、南北に9,0mの枝

を張っている。

なお、幹の南側に幅70cm、高さ8cmの枯損部があり、幹の中は空洞に

なっているが樹勢は旺盛である。

タブノキは、古くは魂の宿る木「タマ(霊)の木」から転化したしたという

説があり、クスとならんで各地で巨木が存在し御神木となっている場合が多い。

万葉集の大伴家持の歌

「磯の上の都万麻を見れば根を延へて年深からし神さびにけり」

の都万麻(ツママまたはトママ)はタブのことだと言われている。

平成13年3月 越谷市教育委員会

大きな傷が、縄が巻かれて補強されているようです

南側から

南東側から、鐘楼の東側より見ました

本堂前の梅の花が咲き始めていました

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます