別子銅山と尾去沢銅山で安永5年(1776)頃に使われた薪と炭について、量や金額を比べてみたいと思って調べてみた。調達方法、鉑の品位、製錬方法などなど非常に多くの条件に使用量や金額が依存するようで、ちゃんとした比較はむずかしいが、少しだけ記してみる。

1. 焙焼に使用された薪、炭

別子銅山では焼木(やきぎ)と、尾去沢銅山では春木(はるき)と称された。

焼木の使用量は貫目単位で記録されているが、春木は挺(丁)単位であり、まずこれを貫目単位に変換することを試みた。

別子銅山

宝暦11年から安永元年(1761~1772)では、焼木使用量は 鉱石10荷(120貫目)当り22貫余から34貫余で平均約30貫目であった。生鉑700貫当たりでは焼木175貫目。1) 生鉑700貫当たり荒銅は8%すなわち約56貫できる。すなわち焼木175貫目/荒銅56貫目なので、焼木3.13貫目/荒銅1貫目使われる。

焼木100貫目当りの単価は平均約銀8匁7分であった。焼木100貫目当たりの単価 平均8匁7分であった。銀1匁=83文として2)、722文になり、焼木1貫目当たり(722文/100貫目=)7.22文となる。

焼木代の産銅経費全体に占める割合は、平均2.3%であった。

明和6年(1769)の銅山仕格覚書では、砕鉑1000貫目に付き、焼木300~400貫目をもって30日間焼くとある。3)荒銅約80貫目得られるので、焼木300~400貫目/荒銅80貫目すなわち焼木3.75~5.00貫目/荒銅1貫目となる。

尾去沢銅山

「春木」の由来4)5)

南部地方の八戸藩や盛岡藩では、薪のことを「春木」と呼んだ。春木というのは春の山(二月山)に入って伐るからであった。(ただし、 春に川流しするから春木というと説明するものもある)。「きさらぎ」(旧暦 2 月)は北東北では、雪解け前の踏んでもつぶれない「堅雪」(かたゆき)の頃にあたり、山に入って作業しやく、運び出しやすい季節であった。谷川を流してきて、春木場(薪場)に揚げるのである。主に、橅(ぶな)などの雑木と呼ばれて用材に不適な樹種を5~3.5~3~2.8尺などの長さに切り落とし流送した。樹皮が剥げるのが特徴だった。毎年2月、春木の伐木を希望するものは、藩の御山所に願い出て、許可を得なければならなかった。

春木1挺の重さの推定

「御銅山傳書」では、春木の数え方が1挺(丁)であり、1挺の定義が書かれておらず、大きさや重量がわからない。挺は細長いものの数助詞であるから、薪の本数であるに違いない。1挺=1本の大きさと重量を推定する。根拠は、「尾去沢銅山作業図」の中の「薪場の図」「焙焼の図」である。6)→図1,2

これらの図は明治10年頃の状況を描いたものであるが、江戸時代も同じようであったと推定した。伐採され流されてきた同じ長さの薪(丸太)が薪場(春木場)で川から引き揚げられうずたかく積まれて、保管乾燥される。ここから馬で焙焼窯のある尾去沢銅山の山中に運ばれ、最後は、女によって、5~6本ずつ背負われて窯に届けられる。これをうけとり作業者が窯に並べて敷き詰めていく。明治では1斗窯、安永5年では2斗窯であった。

女が春木を背負っている図より、春木の長さは3尺、5挺で30kg(8貫目)と読んだ。よって 1挺は6kg(1.6貫目)である。春木の太さd(cm)を求める。春木の比重は0.65(ブナ)とみて、3.14/4×d×d×90×0.65=30000/5 よってd=11.4cm 春木の直径が11.4cmは、図から見て、妥当である。1挺代8文なので1貫目あたり8/1.6=5文となる。春木費用は4貫文なので、重量で800貫目となる。春木の5文の妥当性をチェックする。別子の焼木1貫目当たり7.22文、炭1貫目当たり41.5文なので、焼木の値段は炭の1/5.7である。尾去沢の炭は、1貫目当たり15文(別子の1/2.8と安い)なので、春木の値段5文は炭の1/3となる。別子より 春木の値段が相対的には少し高いが、値段をもっと低くすると、春木の総費用が4貫文なので、春木の使用重量が、800貫目よりさらに大きくなってしまう。あまりにも量がふえてしまうので、5文は妥当なところとした。

(安永5年)2斗窯で生鉑700貫を本燃込み・焼直しをするのに、春木500挺(=本燃込み300挺+焼直し200挺)を使用する(見積もり)。春木は4貫文、重量にして1.6貫目/挺×500挺=800貫目となる。 生鉑700貫目から荒銅約50貫目が得られるので、春木量は(800/50=)16貫目/荒銅1貫目である。

2. 焙焼・素吹・真吹に使用された炭

別子銅山

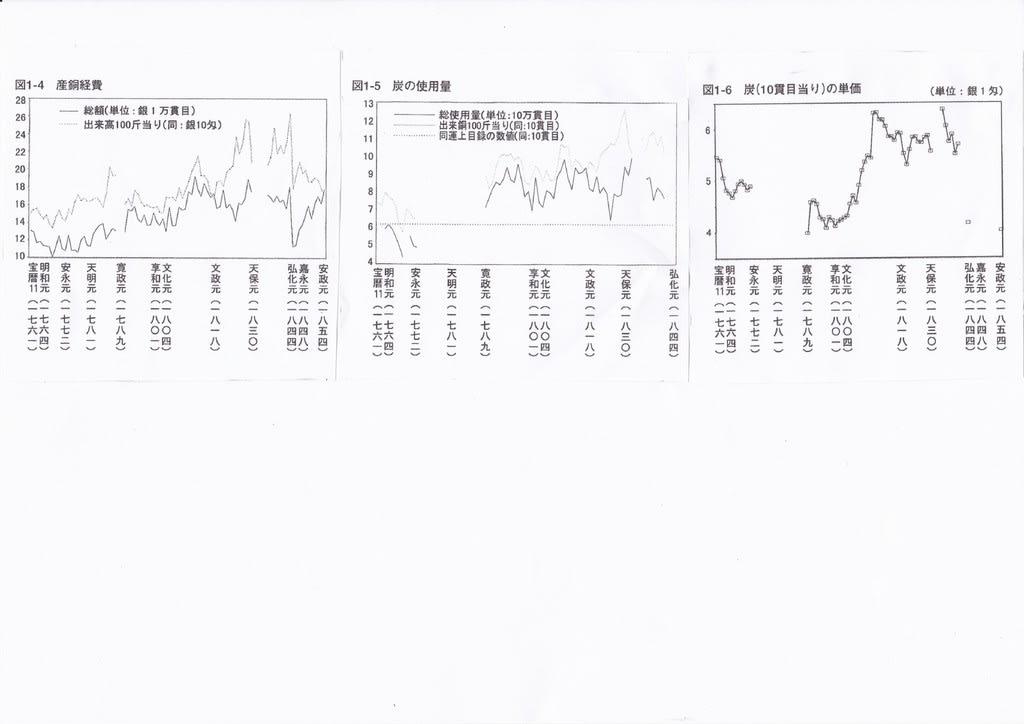

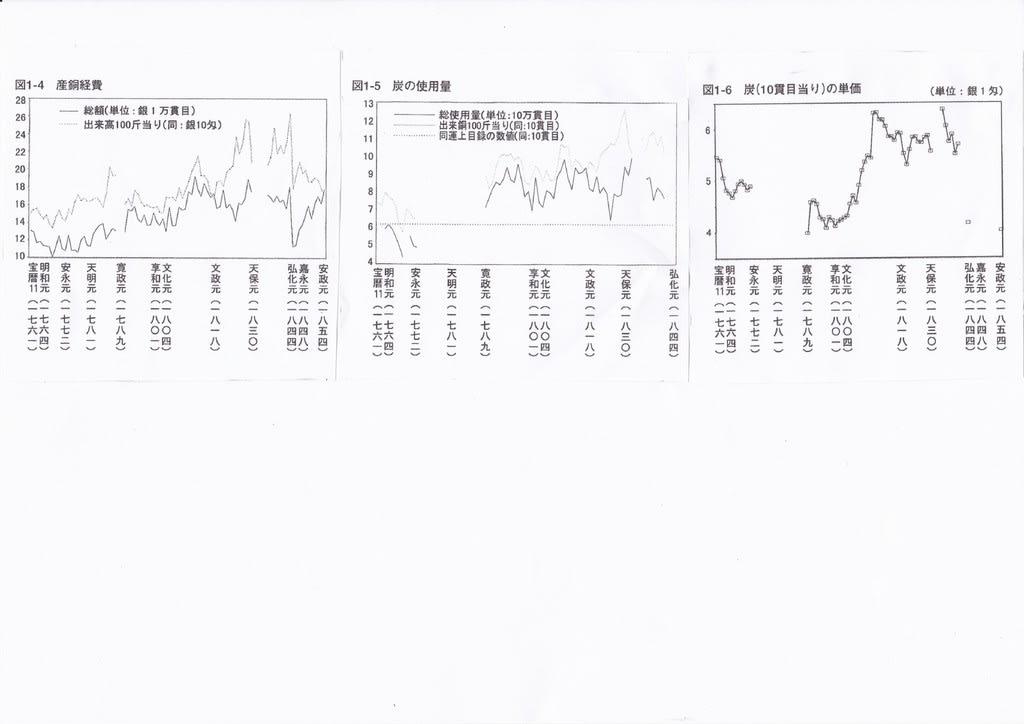

炭の使用量は 運上目録による公的な数字によれば、荒銅1000貫目(3.75トン)を製錬するのに 3881貫565匁余であり、荒銅100斤(60kg)当りに換算すると62貫105匁余となる。安永元年では、炭の使用量の図より、62貫400匁余りとなる。荒銅1貫目当たり炭3.9貫目となる。炭10貫目(37.5kg)当りの単価は銀5匁前後であった。銀5匁は415文となり、炭1貫目当たり41.5文となる。

炭代の産銅経費全体に占める割合は、宝暦13年から安永元年では21~25%であった。

なお天保期(1830~1843)では 出来銅100斤当たりの使用量は約100貫目と運上目録で規定された量の1.6倍になったが、この原因は鉱石の質の低下と考えられている。

尾去沢銅山

焙焼(生鉑700貫目)では、炭16貫目いる。

素吹(焼鉑600貫目)では、炭220貫目いる。

真吹(銅鈹100貫目)では、炭60貫目いる。

炭総量は、16+220+60=296貫目となる。得られる荒銅は約50貫目なので、荒銅1貫目当たり(296/50=)炭5.9貫目いる。

炭10貫目は、150文なので、炭1貫目当たり15文である。

3. 2つの銅山の物価比較の一助に米の値段を記す。

別子銅山

寛延2年(1749)の米1石(100升)の買請値 銀45匁、松山相場 銀60.7匁である。7) 銅山の値が松山相場と同じとすると、買請値の(60.7/45=)1.35倍に相当する。

安永4年買受米(御勘定書下知)予州米6571石、1石に付き銀34匁4分1厘7毛、備中米1728石、1石に付き銀44匁2分2厘2毛。8)加重平均値は、1石に付き銀36.5匁となる。銅山の値にすると(36.5×1.35=)銀49.28匁(4090文)である。すなわち1升40.9文となる。

尾去沢銅山

米は、銅山で100文に付き4升5合であったので、1升22.22文である。

4. 銅山の薪と炭の比較

2つの銅山で荒銅1貫目当たりの薪と炭の原単位(使用量)とその金額を比較してみる。

薪 炭 合計金額

原単位(使用量) 単価 金額 原単位(使用量) 単価 金額

別子銅山 3.13貫目 7.22文 22.6文 3.9貫目 41.5文 161.9文 184.5文

尾去沢銅山 16貫目 5文 80文 5.9貫目 15文 88.5文 168.5文

尾去沢銅山では 薪に加えて衣草を使い、その金額は280文/荒銅50貫目=5.6文がプラスされる。

5. 考察とまとめ

① 図3より別子の「産銅経費」は宝暦~明和~安永間 出来高銅100斤(16貫目)当たり 銀150匁(12貫450文)1貫目当たり778文。よって上記の別子銅山の合計金額184.5文は、産銅経費の(184.5/778=)23.7%になる。

② 尾去沢の薪の使用量は別子に比べ、(16/3.13=)5.1倍と非常に大きい。焼直しが一番効いているはず。尾去沢では品位の関係により選鉱で多くが細かく砕かれ団状にして焼窯に入れられたことが焼直しの一因ではなかったろうか。薪量からみて、別子よりかなり高温で焼かれたのであろうか。

③ 尾去沢の炭の使用量は別子に比べ(5.9/3.9=)1.5倍である。

④ 別子の炭単価は尾去沢の(41.5/15=)2.8倍と非常に大きい。

⑤ 薪・炭の金額の合計は、6%の違いで、ほぼ同額であった。別子184.5文 尾去沢(168.5+5.6=)174.1文

⑥ 山の米値段からみると別子は尾去沢の(40.9/22.22=)1.84倍と物価高であった。

⑦ 薪、炭の使用量や単価の違いは、民営と藩営、鉑の品位、選鉱された粒子の大きさ、製錬方法、技術力、気候などなど多くの因子があるのであろう。

注 引用文献

1. 「江戸中後期の別子銅山と炭山の拡大」住友林業社史 上巻 p59~63(住友林業株式会社社史編纂委員会 平成11.2.20 1999)→図3

2. Wikipedia 江戸時代の三貨制度>両替相場の変遷

安永5年(1776) 金1両=銀60匁 金1両=5000文 よって 銀1匁=83文

3. 小葉田淳「別子銅山史の書問題」日本銅鉱業素の研究 p654(思文閣 平成5 1993)

4. web. 滴石史談会>会報第38号その2

関敬一「“春木場”での『春木』引き揚げ現場の写真みつかる」滴石史談会報 38巻-2 (平成28.1.23 2016)

5. web. 菊池勇夫「「春木」伐り出しと川流し─八戸藩島守村を事例に─」環境動態を視点とした地域社会と集落形成に関する総合研究 平成24~28年度研究成果報告書p127~137(東北芸術工科大学東北文化研究センター 平成29.3.27 2017)

6. 九州大学学術情報リポジトリ>工学部所蔵鉱山・製錬関係史料)>尾去沢銅山作業図 この図は、明治10年代の稼行情景を描いている。(岡田平蔵、槻本平八郎)→図1,2「尾去沢銅山作業図」の「第11 薪場之図」(春木場)、「第7 蒸礦場之図」(焙焼)

7. 安国良一「買請米とその利益-別子銅山買請米制の研究-」住友史料館報26号p12(平成7 1995)

8. 別子銅山公用帳7番p191(平成18年 2006))

図1. 「尾去沢銅山作業図」の「第11 薪場之図」(春木場)

図2. 「尾去沢銅山作業図」の「第7 蒸礦場之図」(焙焼)

図3. 別子銅山の「産銅経費」「炭の使用量」「炭の単価」