・北海道の演習林会議に出席のため、北大の天塩研究林へ。昨日は午後4時から会議、終了後、懇親会。2年ぶりの参加だが、今回は札幌や苫小牧、京大などが欠席していて少々さびしい。飲み会の中で、北大のT氏から、論文にはならないが年報には記載できる、現場職員の経験的な技術のデータベースを作る、という話を聞く。インターネット時代における技術の発信としては、確かに一つの大きな力になると感心しきり。

・本日は、天塩研究林のエクスカーション。まず、D1のKくんの火入れ調査区を見せてもらう。灯油バーナーで4箇所の林床を強さを変えて焼いている(町や消防署への連絡、防火帯設置、火入れ後の見回りなどは大変だったらしい・・・)。Kくんの実験は、昔から行われている”火入れ地拵え”によって、土壌条件がどのような影響を受けるかを科学的に検証する、というものである。ササの回復が想像以上に早く、火入れすれば、そう簡単にセーフサイトを作れる、というものではないようだ。これぞまさに、演習林ならではの実験である。ちょっとうらやましい・・・というか、かなり悔しい。Kくんには、土壌断面を簡単に作成できる工具を紹介していただく。これは”買い”だ!

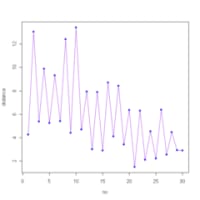

・次は、30mのCO2フラックスタワー。ここが特徴的なのは、針広混交林にタワーを建てて、森林が存在する状態からCO2の収支測定を開始し、その後13haもの範囲を皆伐してカラマツを植栽することによって、伐採の影響と若齢林のCO2収支の変化を明らかにしていることである。さらに、森林全体ばかりでなく、自動開閉するチャンバーを用いてササ、土壌、カラマツの収支をミクロスケールでも押さえている。

・仕掛けが大きくて、ストーリーはシンプルなので、実にインパクトがある。とにかく30mのタワーの上から皆伐、植栽後を眺めるだけでも圧倒的である。タワーからは演習林の東側に広がる蛇紋岩地帯のアカエゾマツもよく見えた。そうそう、天塩演習林の広さは当演習林とほぼ同じである。東側は蛇紋岩、西側は褐色森林土にくっきり分かれており、西側の針広混交林では、トド、エゾ、カンバ(シラカンバとダケカンバが多い)、ナラ、シナ、タモなどが分布している(なぜか、色がさみしいんだけど・・・)。

・蛇紋岩地帯では、アカエゾマツは実は地表から実生が出現している。しかし、稚樹のステージまでは至っていない。葉の形態をさっと見る限り、あまり特徴的には見えない。成長もけっして悪くはないようである。

・エクスカーション中に北緯45度を超える。当方の最北記録更新である。それにしても、他の演習林を見せてもらうのは実にいい勉強になる。操作実験の規模の大きさには感銘を受けるし、山自体もとても面白かった。足寄のT氏の言葉を借りれば、”富良野辺りの中央部が一番richで、北に行くほどpoorになる”、ということが実感できる。richな森林を生かしたユニークな研究を展開しないとイカンですなあ・・・。

・最後に、天塩川の支流でサケが上ってきているのを生まれて初めてみた。既に、繁殖のピークは過ぎ、多くの個体が朽ち果てている。TVなどではよく見たシーンだが、”生と死”が静かに寄り添っている姿を見せつけられると、何かを感じずにはいられない。

・本日は、天塩研究林のエクスカーション。まず、D1のKくんの火入れ調査区を見せてもらう。灯油バーナーで4箇所の林床を強さを変えて焼いている(町や消防署への連絡、防火帯設置、火入れ後の見回りなどは大変だったらしい・・・)。Kくんの実験は、昔から行われている”火入れ地拵え”によって、土壌条件がどのような影響を受けるかを科学的に検証する、というものである。ササの回復が想像以上に早く、火入れすれば、そう簡単にセーフサイトを作れる、というものではないようだ。これぞまさに、演習林ならではの実験である。ちょっとうらやましい・・・というか、かなり悔しい。Kくんには、土壌断面を簡単に作成できる工具を紹介していただく。これは”買い”だ!

・次は、30mのCO2フラックスタワー。ここが特徴的なのは、針広混交林にタワーを建てて、森林が存在する状態からCO2の収支測定を開始し、その後13haもの範囲を皆伐してカラマツを植栽することによって、伐採の影響と若齢林のCO2収支の変化を明らかにしていることである。さらに、森林全体ばかりでなく、自動開閉するチャンバーを用いてササ、土壌、カラマツの収支をミクロスケールでも押さえている。

・仕掛けが大きくて、ストーリーはシンプルなので、実にインパクトがある。とにかく30mのタワーの上から皆伐、植栽後を眺めるだけでも圧倒的である。タワーからは演習林の東側に広がる蛇紋岩地帯のアカエゾマツもよく見えた。そうそう、天塩演習林の広さは当演習林とほぼ同じである。東側は蛇紋岩、西側は褐色森林土にくっきり分かれており、西側の針広混交林では、トド、エゾ、カンバ(シラカンバとダケカンバが多い)、ナラ、シナ、タモなどが分布している(なぜか、色がさみしいんだけど・・・)。

・蛇紋岩地帯では、アカエゾマツは実は地表から実生が出現している。しかし、稚樹のステージまでは至っていない。葉の形態をさっと見る限り、あまり特徴的には見えない。成長もけっして悪くはないようである。

・エクスカーション中に北緯45度を超える。当方の最北記録更新である。それにしても、他の演習林を見せてもらうのは実にいい勉強になる。操作実験の規模の大きさには感銘を受けるし、山自体もとても面白かった。足寄のT氏の言葉を借りれば、”富良野辺りの中央部が一番richで、北に行くほどpoorになる”、ということが実感できる。richな森林を生かしたユニークな研究を展開しないとイカンですなあ・・・。

・最後に、天塩川の支流でサケが上ってきているのを生まれて初めてみた。既に、繁殖のピークは過ぎ、多くの個体が朽ち果てている。TVなどではよく見たシーンだが、”生と死”が静かに寄り添っている姿を見せつけられると、何かを感じずにはいられない。