阪急交通社が企画する「東海道五十三次 街道をゆく」の第12回目の三島塚原~沼津宿(4)黄瀬川~元沼津城について紹介したいと思います。

源頼朝と源義経が対面して平家打倒を涙したという対面石を後にして、黄瀬川に到着しました♪

↑黄瀬川

黄瀬川は、江戸の吉原の遊郭の遊女の階級で、最高位の花魁(おいらん)の源氏名としても有名なようです。

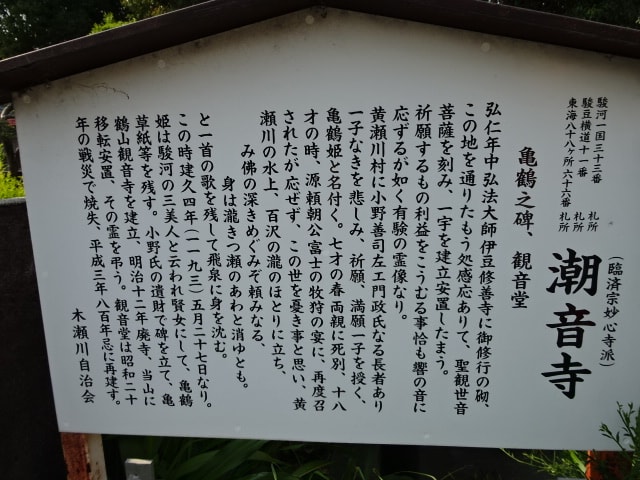

というのは、この黄瀬川近くに亀鶴姫という賢女&美女が鎌倉時代にいたのですが、源頼朝が富士の巻狩りの宴に再度呼んだにも関わらず応ぜず、この世を憂き事と思って黄瀬川に身を投げて死んでしまったようです。

実は、この最高位の花魁には特権があり、それは気に入らない客の申し出を唯一断ることができたようです。

この特権が亀鶴姫の源頼朝の誘いを断った故事に因んで、黄(喜)瀬川という名が、花魁でなくては名乗れない源氏名となったとのことです。

ナルホド!

ちなみに花魁は、遊廓の最高格である吉原にしかいなかったようです。

徳川幕府公認の遊廓である島原(京都)、新町(大坂)、丸山(長崎)には花魁はいなかったようです。

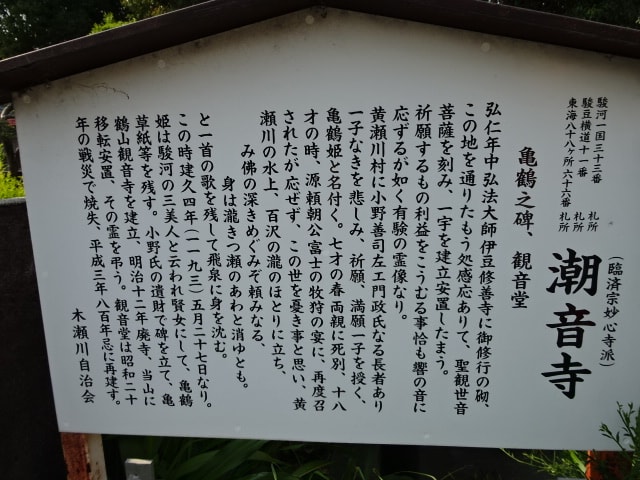

↑亀鶴姫などの説明

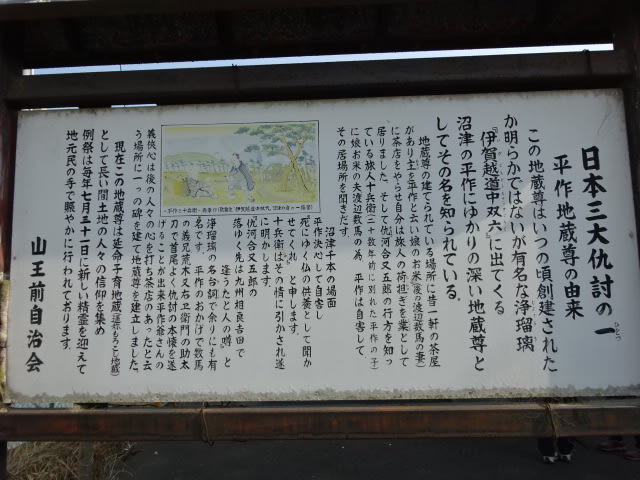

それから、日本三大敵(かたき)討ちの一つで、浄瑠璃や歌舞伎で有名な「伊賀越道中双六」の「沼津の平作」にゆかりの深い地蔵尊がありました。

ちなみに日本三大敵討ちとは以下の3つとのことです

・曽我兄弟

・忠臣蔵

・鍵屋の辻(伊賀越の仇討ち)

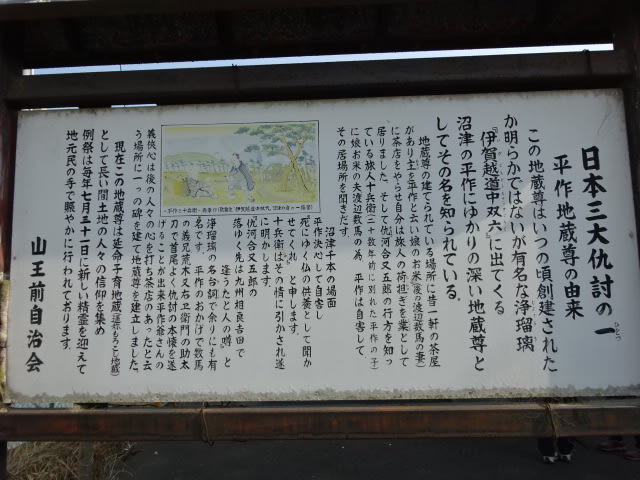

↑平作地蔵尊の説明

↑平作地蔵尊

↑歌舞伎の場面の説明

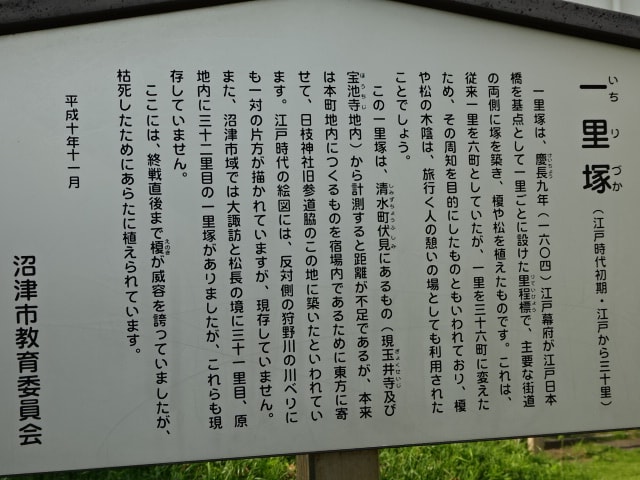

それから、しばらく歩くと一里塚がありました!

距離が短い!と思ったら、本来は沼津の宿場町にあるべきものですが、宿場内にあるため、東方に寄せたためとのことです。

江戸の日本橋から30番目の一里塚なので、約120kmとなります。

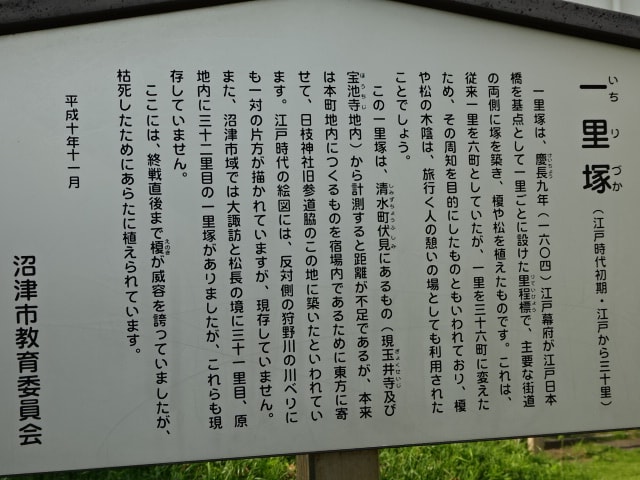

↑一里塚

↑一里塚の説明

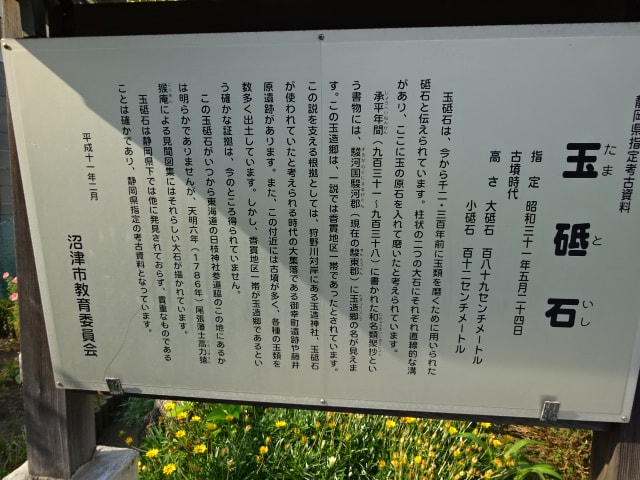

それから、玉砥石がすぐ近くにありました♪

古代では、沼津地域は玉造郷と呼ばれ、装身具の玉類を製作していたとは知りませんでしたね。

玉砥石は、その玉類を磨くために用いられた砥石とのことです。

柱状の二つの大石にそれぞれ直線的な溝があり、ここに玉の原石を入れて磨いたと考えられているようです。

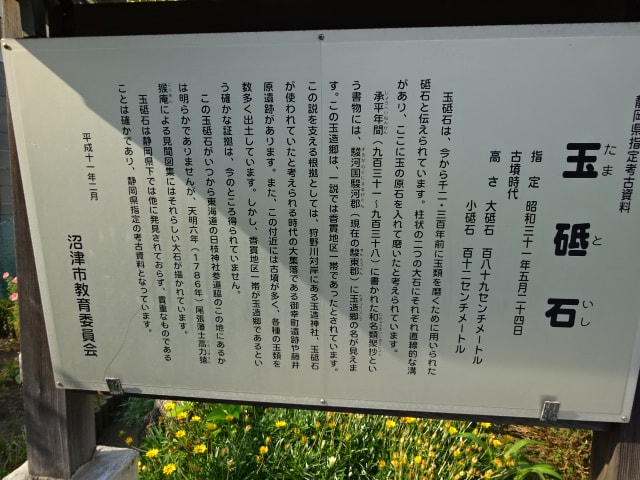

↑玉砥石

↑玉砥石の説明

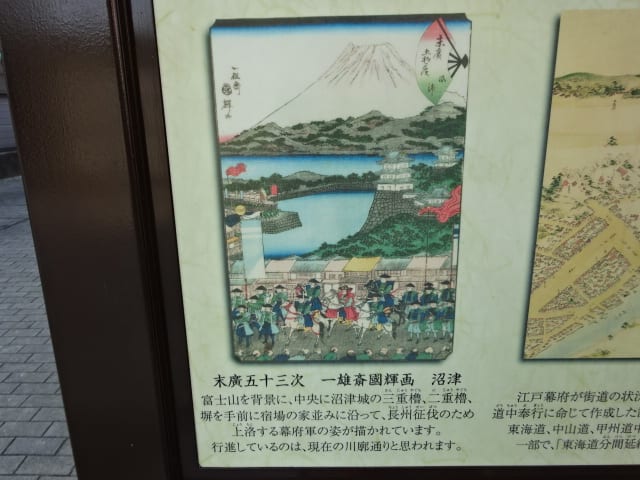

それから、しばらく歩いて、川廊通りへ到着しました。

ここは沼津城の周辺で、大きな狩野川沿いになりますね。

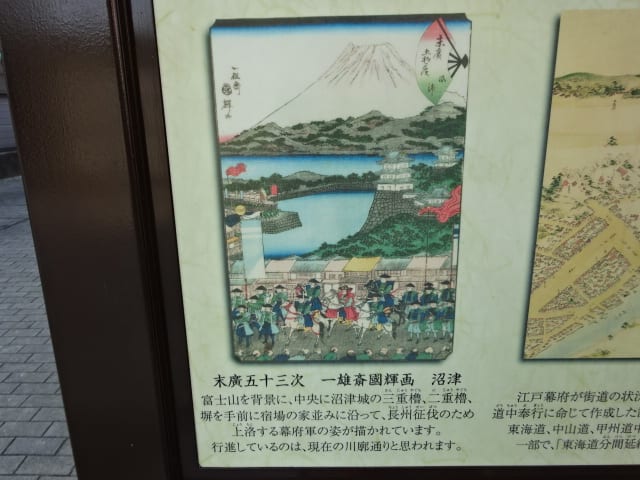

富士山を背景に、沼津城や川廊通りが描かれている幕末の絵は昔の面影を残し、面白いと思いましたね♪

↑川廊通りの絵図

↑現在の地図

↑幕末の絵

今回も三島から沼津の街道ウォーキングは歴史の勉強になり楽しめましたね♪

次回は沼津宿から田子の浦を楽しくウォーキングする予定です♪

次は、沼津宿~田子の浦 (1)沼津宿~原宿です。

お勧めなお話(2016年上半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。

源頼朝と源義経が対面して平家打倒を涙したという対面石を後にして、黄瀬川に到着しました♪

↑黄瀬川

黄瀬川は、江戸の吉原の遊郭の遊女の階級で、最高位の花魁(おいらん)の源氏名としても有名なようです。

というのは、この黄瀬川近くに亀鶴姫という賢女&美女が鎌倉時代にいたのですが、源頼朝が富士の巻狩りの宴に再度呼んだにも関わらず応ぜず、この世を憂き事と思って黄瀬川に身を投げて死んでしまったようです。

実は、この最高位の花魁には特権があり、それは気に入らない客の申し出を唯一断ることができたようです。

この特権が亀鶴姫の源頼朝の誘いを断った故事に因んで、黄(喜)瀬川という名が、花魁でなくては名乗れない源氏名となったとのことです。

ナルホド!

ちなみに花魁は、遊廓の最高格である吉原にしかいなかったようです。

徳川幕府公認の遊廓である島原(京都)、新町(大坂)、丸山(長崎)には花魁はいなかったようです。

↑亀鶴姫などの説明

それから、日本三大敵(かたき)討ちの一つで、浄瑠璃や歌舞伎で有名な「伊賀越道中双六」の「沼津の平作」にゆかりの深い地蔵尊がありました。

ちなみに日本三大敵討ちとは以下の3つとのことです

・曽我兄弟

・忠臣蔵

・鍵屋の辻(伊賀越の仇討ち)

↑平作地蔵尊の説明

↑平作地蔵尊

↑歌舞伎の場面の説明

それから、しばらく歩くと一里塚がありました!

距離が短い!と思ったら、本来は沼津の宿場町にあるべきものですが、宿場内にあるため、東方に寄せたためとのことです。

江戸の日本橋から30番目の一里塚なので、約120kmとなります。

↑一里塚

↑一里塚の説明

それから、玉砥石がすぐ近くにありました♪

古代では、沼津地域は玉造郷と呼ばれ、装身具の玉類を製作していたとは知りませんでしたね。

玉砥石は、その玉類を磨くために用いられた砥石とのことです。

柱状の二つの大石にそれぞれ直線的な溝があり、ここに玉の原石を入れて磨いたと考えられているようです。

↑玉砥石

↑玉砥石の説明

それから、しばらく歩いて、川廊通りへ到着しました。

ここは沼津城の周辺で、大きな狩野川沿いになりますね。

富士山を背景に、沼津城や川廊通りが描かれている幕末の絵は昔の面影を残し、面白いと思いましたね♪

↑川廊通りの絵図

↑現在の地図

↑幕末の絵

今回も三島から沼津の街道ウォーキングは歴史の勉強になり楽しめましたね♪

次回は沼津宿から田子の浦を楽しくウォーキングする予定です♪

次は、沼津宿~田子の浦 (1)沼津宿~原宿です。

お勧めなお話(2016年上半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。