幼児教育コースでは、キャリア支援センターによる「就職ガイダンス」を受講しました。

北翔の就職ガイダンスの充実度は定評があります。

豊富な事例をもとに、単なるテクニックではない、本質的に何が大切なのかがとてもよくわかる内容で、学生も真剣そのものの表情です。

(山崎正明)

幼児教育コースでは、キャリア支援センターによる「就職ガイダンス」を受講しました。

北翔の就職ガイダンスの充実度は定評があります。

豊富な事例をもとに、単なるテクニックではない、本質的に何が大切なのかがとてもよくわかる内容で、学生も真剣そのものの表情です。

(山崎正明)

浅尾ゼミでは「童話のDVD製作」を課題に取り組んでいます。まず、製作の手順を体験するために、「ももたろう」のお話しでDVD作成をしました。場面ごとに絵を描いて、撮影しました。実際に動画にしています。

今月の課題は、お話しを作っていきます。ゼミ生の一人が特別支援学校の教育実習を終えて戻ってくるので、いよいよ、本格的に作品作りが始まります。

北翔大学 浅尾秀樹

札幌では、保育所の新設により、保育士さんが必要とされるようになってきました。

そこで、保育士になりたい方へのセミナーが企画されました!

このチラシのブログへの掲載については、ハローワクプラザ札幌福祉人材センターの了解を得ています。

「保育内容指導(言葉)」では、幼稚園教育実習で使用できる教材を作製しています。仲間の前で発表した後は、進め方や言葉掛けなどについて意見を出し合います。

そして、ねらいや対象年齢、指導の流れについて学生一人一人が考えながら

指導案を書いていきます。たくさんのレパートリーを増やして8月の実習に臨みます。

(伏見千悦子)

レイチェル・カーソンの「センス・オブ・ワンダー」のようなねらいで、身近な自然を感じ取りにいきました。よく見ると様々な発見が…

「幼稚園教育要領」3 身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」

「周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもってかかわり。それらを生活に取り入れていこうとする力を養う」

1 ねらい

(1)身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。

「教育要領」に書いてある言葉を講義を通して、実感できる時間になっています。

今回のように実際に体験してみたり、幼児の気持ちを想定して活動してみたり、こうした体験的な活動が、教育現場に行ったとき生きてきます。

レイチェルカーソンの言葉を紹介します。

「わたしは、子どもにとっても、どのようにして子どもを教育すべきか頭をなやませている親にとっても、「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではないと固く信じています。」

「子どもたちがであう事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生み出す種子だとしたら、様々な情緒やゆたかな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。

幼い子ども時代は、この土壌を耕すときです。

美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ、驚嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。

そのようにして見つけ出した知識は、しっかりと身につきます。」

「もし、八月の朝、海辺に渡ってきたイソシギを見た子どもが、鳥の渡りについてすこしでも不思議に思ってわたしがなにか質問されてきたとしたら、その子が単に、イソシギとチドリの区別ができるということより、わたしにとってどれだけうれしいことかわかりません。」

「子どもたちの世界は、いつも生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激にみちあふれています。

残念なことに、わたしたちの多くは大人になるまえに澄みきった洞察力や、美しいもの、畏敬すべきものへの直感力をにぶらせ、あるときはまったく失ってしまいます。

もしもわたしが、すべての子どもの成長を見守る善良な妖精に話しかける力をもっているとしたら、世界中の子どもに、生涯消えることのない<センス・オブ・ワンダー=神秘さや不思議さに目をみはる感性>を授けてほしいとたのむでしょう。」

「地球の美しさと神秘を感じとれる人は、科学者であろうとなかろうと、人生に飽きて疲れたり、孤独にさいなまれることはないでしょう。」

近江さつき先生(第二大麻幼稚園園長)の講義は、実際の現場に立ったときに役立つ実践的な内容で、フェルトでの制作を通しながら、「命のつながり」のお話やフェルトでつくったものを使ってのテーブルシアターの実演をしていただくなど、園児の姿が浮かんでくるかのような内容でした。

第二大麻幼稚園では実際に羊を飼っています。ですから園児たちも単なるフェルトというふうにはとらえません。羊の毛狩りを園児たちは見ています。

近江園長先生のテーブルシアター。このシアターを通して人間関係をつくっていくうえでの大事な大事なメッセージが込められています。

本学の学生はもちろん、幼稚園教諭や保育士をめざしている高校生のみなさんにも以下のサイトをおすすめします。園児たちの様々な姿が紹介されています。

なお、第二大麻幼稚園では保育のあり方についてどうであったかをふりかえり、そのことをWEBサイトで公開しています。

保育の現場で実際に行われている手遊びをしてみる。

実際にすでに実習にいった人が現場で行われているものを紹介。

教職を目指す学生にとって実践を通して理論を学ぶことの意義は大きい。これが現場にいったときに生きて働く力となる。楽しい授業であり、かつ、学びが大きい。学生の意欲がこうした授業をつくっている。

書物を読んでも楽譜を見てもなかなかつかみきれないことが、講義の中であきらかになっていく。

実際の園での事例をとりあげながらの補足。きわめて実践的な内容から、テキストへとつながっていく。

テキストは予習で読んでくるようになっている。(↑アンダーラインがひいてあります)

幼稚園での見学実習を行う学生たちです。見学とはいえ、見ているだけではありません。周りをよく見たうえで積極的に動き、笑顔で声をかけることが大切です。

『本当にあっという間の3日間でしたが、この経験は本実習に向けとても良い糧になるでしょう』

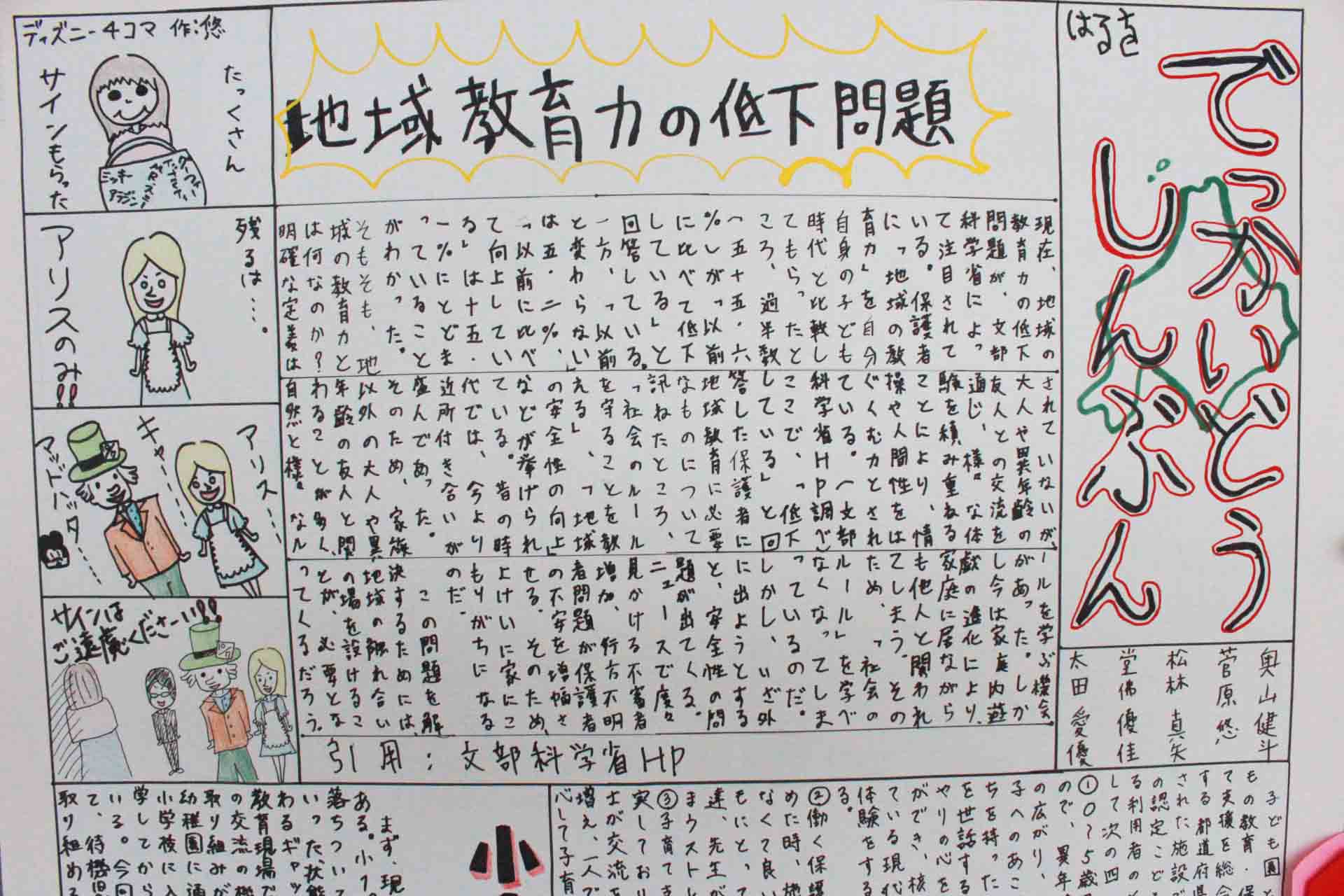

今日は講義の中で実践制作された壁新聞を紹介します。自分たちのこと、幼稚園教育のこと、子どもの生活実態のこと、その他様々なトピックを新聞に詰め込みました。少し読みづらい部分もありますが、熱心に取り組んだ成果をご覧ください。

『いかがでしたか?自分を含め学びを俯瞰してみることが出来ました』

12月11日(水)、幼稚園教育実習講義の時間で公立幼稚園での見学実習を行いました。これから教育実習に行く学生たちは、これまでの教室の中での学習から、実際の現場での学習の始まりに少し緊張しながらも、真剣に園長先生の話を聞き、子どもたちの様子を観察していました。

『貴重な学習の機会をいただいた幼稚園に感謝しながら疑問に思ったことや今回の感想を述べました』

回を重ねるごとに真剣味を増す実習講義です。学生の動きも徐々に良くなり、実習に向けた気持ちが高まってきました。次回はいよいよ公立幼稚園にて見学実習です!

『実践を地道に積み重ねています』

「保育内容総論」の中で作成した「園だより」です。とても丁寧な、そして個性に溢れた素晴らしい作品ができあがりました。未来の担任・主任・そして園長さんが期待できそうです。

『それぞれが学習した内容を基に園のイメージを膨らませながら作りました。イラストもしっかり描けていますね!』