< 2006年に掲載の フォトエッセイを 加筆・修正し、再掲載しています >

フォトエッセイ 青春履歴簿

足尾線に賭けた青春

20代の初め、私は雪の上越線で 同い年くらいのアマチュアカメラマンに会った。 私と彼は、谷川岳を背景に 特急電車を写すため、三脚を並べていた。

「 お正月の雪晴れの日に “ サロンエクスプレス東京 ( 当時の鉄道ファン憧れの的 ・ 団体専用 欧風列車 ) ” を写せたよ 」 と、ちょっと自慢げに彼。

「 ふーん。 その日は友達の家で、新年会やってたなぁー 」 と、おどけた私。

すると、「 そんな事やってるから、せっかくのチャンスを逸すんだ! 」 思いがけず 強い口調で 彼は言った。

何も、見ず知らずの奴になんか 怒られる筋合いは無い。 大きなお世話だーって思ったけど、心のどこかで、彼の言葉に うなずいていた。

ただの趣味で始めた写真ではないはず。 人よりいい写真を撮ろうと思ったら、いい加減な気持ちでいてはいけない。 私は彼の一言によって、それまでの曖昧な気持ちを切り捨てることができた。 そして、写真にのめり込むことで、一つの事に夢中になる楽しさ、心地良さを 知ることが出来たのだ。

田舎の ばあちゃんにだって

私が写真を始めたきっかけは、米山淳一 さんの写真集 「 上越線 」 ( 河出書房新社 ) に 魅了されたことに始まる。 私が社会人になった年に 上越新幹線が華々しく開業した。 米山さんはその開業に合わせ、国鉄上越線の写真集を出版されたのだ。

厳冬の豪雪地を 雪煙りを上げて駆け抜ける特急電車。 凍てつく夜の駅構内。 ときには、草花の咲き乱れる のどかな田園風景。 私は その写真の一つひとつに輝きを感じ、鉄道の風景写真にひかれていった。

そんな折、通勤途中の車のラジオで、「 どこかの港町に住むおばあちゃんが、漁港や市場の情景をコンパクトカメラで写し、写真集にまとめたところ、素人の方の写真集にしては 大変好評だった 」 というエピソードを紹介していた。

この話しを聞いた瞬間、私の目の前にあるすべてのものが 一瞬にして光輝いて見えた気がした。

社会人になって半年、「 このまま何のとりえも無い ただの年寄りになって、一生を終えてしまうのだろうか。 仕事以外のことで、何か夢中になれることをしてみたい。 歴史のほんの片隅にでも、名前が残るような事をしてみたい 」。 そんなふうに思っていた私は、「 よし、俺も写真集を出そう! 」 そう 決意したのだった。

そうして、21歳にして初めて、“ 一眼レフカメラ ” というものを手にした。 それこそ、フイルムの入れ方すら 分からないのに。

運命の 出会い

全国的に “ お座敷列車 ” が流行し、私も 地元の国鉄上越線や 信越本線に出掛け、特急電車や お座敷列車を写していた。

この頃から 鉄道雑誌に、イベント列車の運転予定表が 掲載されるようになった。 それらを参考に、日記を兼ねた予定表は、一ヶ月も前から 細かい文字で埋め尽くされた。

沿線の撮影ポイントは 常に数人のアマチュアカメラマンが集い、人気列車の運転日には 数百人の鉄道ファンが詰めかける。 カメラのポジションをめぐって ケンカ沙汰にもなりかねない。

そんな光景を目の当たりにして、「 人と同じ被写体を撮っていては 写真集にはなりにくいな。 まして自分の技術では、鉄道雑誌のカラーグラビアには 到底かないそうも無い 」と思った。

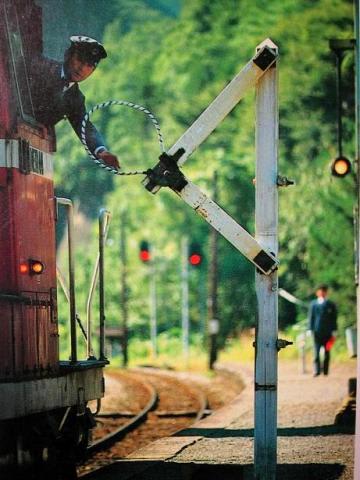

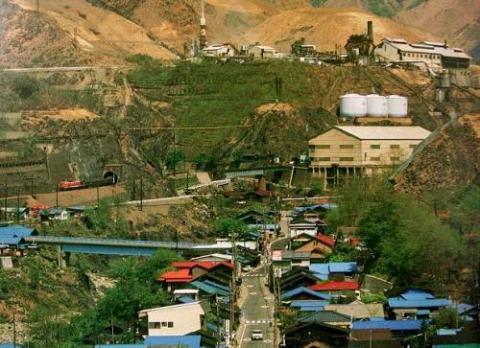

そこで、気分を変えて “ 国鉄 足尾線 ( 現在 : わたらせ渓谷鉄道 ) ” を歩いてみた。 足尾線はもともと銅山鉄道だったので、沿線は観光地化も 宅地化も進んでおらず、自然の多く残る鉄道だった。

非電化区間なので 邪魔な電柱や架線が無く、また、2~3輌の短い列車は 風景をからめての構図が大変まとまり易く、絵になった。 何より、競争するカメラマンがいないのが嬉しかった。

私が “ 足尾線 ” という 素晴らしいフィールドに出会えた この年、奇しくも この足尾線は “ 赤字ローカル線 廃止対象路線 ” に選定された。 そして、沿線住民による壮絶な 存続運動が開始されたのだった。

不謹慎

国鉄の掲げた “ 赤字線廃止基準 ” の中に、「 一時間あたり千人の利用客がある場合、鉄道廃止の協議を 一時、停止する 」 という項目があり、それをクリアさせるため、さまざまな動きがあった。

対象となるのは 早朝の上り一番、二番列車。 沿線の人たちに 鉄道の利用を呼びかけるのは もちろんのこと、沿線の企業や学校に対し、始業時間を 列車の時間に合わせてもらえるよう 要請したり、列車を利用する人に 補助金を出すという内容。

そして、老人会の方々を動員させ、協議対象の列車にサクラ乗車させていた。 その運賃は自治体が払っていたが、自腹で参加された人も多かった。

異常なまでに加熱した 「 足尾線の存続運動 」 は、行く先も分からない 不安の中で展開されていった。

偶然にも そんな時代に直面した私は、誠に不謹慎ながら 鉄道の廃止を密かに望んでいた。 「 鉄道の廃止と時期を合わせて 写真集を出せば、そこそこ売れるのではないか? 」 と、期待したしたからである。

ある日、高校時代の友人から 結婚式の招待状が届いた。 ときに、紅葉の撮影シーズンだったため、迷いも無く 欠席の通知を出しておいた。 友情だとか、恋だとか、家族の絆だとか いうものよりも、大切なものがあると信じていたから。

すると数日後、ほかの友達から電話があり、「 おまえとは もう絶交だ! 」 と、怒鳴られた。

それが元で、数少ない高校時代の友人と 絶交できた。 自由になれた気がした。

不安だったから

初めのうちは、一年もあれば 足尾線の四季の写真を写せてしまうと、タカをくくっていた。 けれど 撮影技術が未熟なことや、列車本数の少ない事で、撮影は はかどらないでいた。

写真集として認められるレベルの撮影ができないまま 足尾線が廃止されてしまったら困るし、いつまで撮影を続けたらいいのかも分からない。 また、自分と同じように 足尾線を専門に写している強力なライバルが どこかに居るのではないだろうかと、そんな不安がどんどん募っていった。

けれど、不安が大きかった分、足尾線の撮影に熱が入ったのだと思う。

目指していたもの

1/25000 の地形図に、歩いて探した撮影ポイントを記入していく。 それに分度器を当てて、風景が一番きれいに見える 半逆光の時間帯を割り出す。 そして、その時間に通過する列車を調べる。

移動時間を考慮し、数ヵ所の撮影ポイントを効率良く回れるよう、毎回の行程表を作った。 晴れの日用と曇り・雨の日用の行程表を用意することで、天気の急変にも対応した。

写真の参考書として使ったのは 鉄道写真雑誌ではなく、風景写真のガイドブックだった。 この頃の鉄道雑誌は 「 順光で写すことが大事 」 とされ、風景写真雑誌では逆に 「 逆光で写すことに価値がある 」 とされていた。

たとえ逆光で列車が黒くつぶれても、風景が輝いた瞬間を写したい。 私が目指していたのは 「 鉄道写真 」 ではなく、「 鉄道のある風景写真 」 だった。

足尾線には これと言って有名な撮影地があるわけではない。 けれど、どこにでもある 何の変哲もない風景が、見違えるほど美しく見える瞬間がある。

誰も見向きもしないような景色を どこまで魅力的に写せるかが大切だと思った。

「 採用不可 」

国鉄が分割・民営化された年、私は本屋さんで、群馬県内の山歩きコースを紹介したガイドブックを見つけた。 そして、足尾線撮影の合間に 「 西上州 ( 群馬県南西部 ) 」 の山の写真を撮り始めた。

西上州の山は、標高があまり高くない割りには 見応えのある岩山が多く、次のフィールドは 西上州 だと直感した。 本格的な風景写真を撮ることで、足尾線撮影のレベルアップも目的だった。

国鉄が民営化されたことで 足尾線の存続はさらに危ぶまれ、銅山の貨物輸送は 鉄道からトラック輸送に切り替えられた。

自治体や住民の不安はピークを迎え、地元の新聞には連日のように 関連記事が書きつづられた。 廃止か、存続か。 バス転換か、第三セクターか・・・。

そして私の心の中も、落ち着くことができなかった。 足尾線の写真集を作りたいという旨の手紙を沿え、数社の出版社に写真を送ったのだが、そのうち、回答が来たのは一社だけだった。 「 採用不可 」 と・・・。

あきらめてしまったら

そんな折り、私にとって 忘れられない一日がある。

足尾線撮影3年目の、 ある 3月の 雪の日。 私は仕事の途中、車の中で FMラジオを聞いていた。 ある番組のアシスタントを務める女性が、この日限りで仕事を辞めることになっていた。 彼女は短大に在学中で、そのかたわら ラジオの仕事をしていたが、学校を卒業するのに伴って、番組を降りることになった。

彼女の夢は アナウンサーになることで、各地のオーディションを受けているところだと言う。 その後の進路も決まっていない、不安の中での お別れだった。

別れの挨拶の中で、リスナーに向かって 「 夢は 絶対に捨てるな! 自分から夢をあきらめてしまったら、叶うものも かなわなくなる! 私も 夢をあきらめないから、みんなも 夢を捨てないで! 」。 いつになく 強い口調で、そう言っていたのが印象的だった。

翌、日曜日。 午前2時半に家を出発。 車で足尾駅に向かった。 前日からの雪は 日の出前に止み、天気は急速に回復した。

自動車のライトを照らして、構内のモーターカーを Nゲージのように写したり、停車中の一番列車を 雪明かりの夜景で写したり。 足尾町を一望出来るバイパスでは、朝日に輝く町並みと列車を撮影。 小中付近では、いままでどうにも様にならなかった川原の風景を、パノラマ的にまとめることができた。

雪は昼前にほとんど解けてしまったが、半日で多くの写真をものにすることが出来た。 後にも先にも、足尾線の撮影で これほどはかどったのは この日だけだったが、それまでの沈滞ムードを吹き飛ばし、その後の撮影にも 弾みがついた思いだった。

彼女はその後、某テレビ局に 入社することが出来ました。

初夏の まぶしい日差しを浴びて

この頃の自分に言い聞かせていた言葉。 「 たとえ無駄だと思うことでも 途中で投げ出さずに続けていれば、いつか 価値のあるものになる 」 というもの。

今まで 写し続けてきた写真たちを、いつか 日の目を見せてあげたいと、そんな気持ちで いっぱいだった。

草つゆで パンツまで濡らして駆け回ってた 夏草の丘・・・

通り過ぎる列車の風圧に巻き上げられて、逆光で オレンジ色に輝いてた落葉たち・・・

そんな シーンの 一つ一つを、ただの思い出で終わらせるわけには いかなかった。

平成元年、春。 足尾線は 「 わたらせ渓谷鉄道 」 として、第三セクターの鉄道に生まれ変わった。 沿線住民による熱心な存続運動が 実を結んだのだ。

そして私も、この新緑の季節で 足かけ5年の 足尾線撮影を 終わらせることにした。 必ずしも納得のいく撮影ができたとは言い切れないが、全力を出しきったという気持ちはある。

その帰り道、線路沿いの国道を 車を走らせていると、なぜだか急に 涙が溢れてきた。

初夏の まぶしい日差しを浴びて 新緑が輝いている。

足尾線を撮影するために さんざ かよった道。 見通しのいい直線道路で、私は車を運転しながら 大声で吠えた。 目の奥がヤケドするのではないかと思うくらい 熱い熱い涙が、これでもかというくらいに 溢れ出た。

夢も 恋も、何もかもすべてが この新緑の季節からスタートするのだと、私は 信じて疑わなかった。

見えなくていいもの

そうして 写した 足尾線の写真を “ 山と渓谷社 ” に 飛び込みで持ち込み、マイブックスの 阿部正恒 編集長に出会った。 そして 翌年、写真集 「 わたらせ渓谷鉄道 」 を 自費出版することができた。

その後、私の身辺は 少々賑やかになった。 本屋さんに 写真集を持ち込んで 置いてもらえる様 お願いして回ったり、写真雑誌などの 新刊本紹介の欄に載せてもらうように 手紙を出したりする日々が続いた。 そして、地元新聞の取材や 読者からの手紙が届き、今まで 経験しなかったことが相次いだ。

けれど、何か違う。 外見では ちょっとは華やかになったが、内面的な部分で 何も変わっていない気がしたのだ。

あの 初夏の日の 熱い想いを、あのまま 置き去りにしてしまったような・・・。

私は 写真集を出す2年前に、四輪駆動のワゴン車に乗り換えていた。 西上州の 山の写真に取り組むためである。

車には寝袋と防寒着、水タンクとガスコンロなどが積んである。 これで2~3日寝泊りしながら、山歩きや星空の撮影を楽しむことが出来るのである。

けれど、写真に没頭できなくなっていた。

どうやら、見えなくてもいいものが 見えるようになってしまったから らしい。 と言うより、今まで目をそらしていたものが、それでは済まない歳になったのだ。 家族のこと、仕事のこと、将来の事など、もっと 真剣に考えなければならないものがあったのだ。

人と同じことをしていたら、人と同じか、それ以下の幸せしか手に入らない。 夢を追うことが幸せに続く道だと思って 始めた写真だった。 ところが、目の前にあったはずの幾つもの幸せを失っていることに気が付いた。

いったい何のための 夢だったのだろう。 自分ひとりがとり残されたような、ひどい疎外感に襲われた。

仕事も遊びも、楽しくなければ 人生じゃない

西上州の山の撮影を始めた頃から スクラップノート ( 雑記帳 ) を書き始めた。 思いついた文章を書き留めたり、心に残った本の一節や 歌の歌詞、新聞の切り抜きも貼っておいた。 幼い頃の思い出、学生時代に好きだった女の子のこと、そして 書きなぐりの心理描写などが つづられている。

スクラップノートを書くことで 心の整理を付け、自分の本当の気持ちを見つける事で、少しづつ 自分に自信を持ち、勇気を出せる気がしていた。

その中で “ 座右の銘 ” を作るのがマイブームになった。

・ 『 挫折して ダメだと思って諦めるか、逆に バネにしてがんばるか 』

・ 『 目標さえはっきりしていれば、方法なんていくらでもある 』

・ 『 流されず、状況判断と 先制攻撃 』

・ 『 たとえカラ元気でも、続けていれば元気になる 』

毎年 新しい座右の銘をにすることで、自分の弱いところを直そうと思った。 そして、最終的な目標は 『 仕事も 遊びも、楽しくなければ 人生じゃない! 』

これは、私を理解してくれる知人の一人からいただいた言葉であるが、達成するのは容易ではないと思う。

私は 風景写真でプロのカメラマンになりたいと思ったことはない。 会社に勤めて お給料をいただき、生活の基盤を作る。 その上で、週末にカメラを持って出掛ける。 それが私のライフスタイルに一番合っていると思う。

西上州の撮影を始めて10年が過ぎ、いくらか味のありそうな写真も増えてきた。 写真のレベルや 金銭的な問題はあるが、いつの日か必ず、「 西上州の山 」 の写真集を出してみせる。 しかもそれは 単なる写真集ではなく、読んだ人が元気になるような、心の若い人たちへの 応援歌でありたいと考えている。

そして その趣旨に対する活動こそが、私の生涯の仕事ではないかと ・・・。

フォトエッセイ 「 青春履歴簿 」 ― 終 ―

< 無断転載を 固くお断りします >

掲載誌 : [ 森のクラス会 vol.3 ( 樹の森出版 ) 2002 SPRING より ]

エピローグ

今から10年ほど前、樹の森出版の発行する季刊誌 「 森のクラス会 」 より、わたらせ渓谷鉄道への取材の依頼がありました。 その記事の資料として 寄稿した文章を、今回 ブログに掲載してみました。

樹の森出版の代表を務める 阿部正恒氏は、山と渓谷社 に勤めていらした時に、写真集 「 わたらせ渓谷鉄道 」 を担当して下さった編集長です。

阿部氏にお会いするのは 「 わたらせ・・・ 」 の出版以来でしたから、十数年振りの再会になりました。 その日、会食を取りながら思い出話しをしていました。 そして、十数年前の私の印象を 阿部氏はこう語ってくれました。

「 あの頃の君は 鋭い刃物の やいばのようだった。 コレと決めたら一歩も譲らず、真っ直ぐに突き進む。 そんな人だった 」 と。

この言葉は私にとって、とても意外なものでした。 それまで私は、「 優柔不断なヤツ 」 と言われることが多かったものですから・・・。

それだけ、この 写真集に対する 想い入れが強かったということなのでしょうか・・・。

「 森のクラス会 」 に “ 青春履歴簿 ” の文章を寄稿した頃はまだ、西上州の山の撮影の真っ最中でした。 その後、写真集 「 西上州の山 」 ( 上毛新聞社 刊 )、DVD 「 わてつ 四季の旅 」 ( 有限会社 ナニモ ) の発行を経て、現在に至ります。

http://www.yokotaworld.com/

何やら巣の中でお昼寝しており、人が物音をたてると少し顔を上げるのですが、また、寝てしまいました。

動画で写しましたので、近い内に紹介したいです。

同地では、幸か不幸か、熊には合っておりません。

銀山平に向かう途中の、中国人の慰霊塔や廃屋周辺などでも鹿たちに出合えるので、オススメの場所です。。。

足尾山地や渡良瀬界隈の野生動物を写していらっしゃる方で、諏訪和夫さんがおり、写真集「 わたらせ山地 」を出版されています。

両氏の超越した画像には、心を揺さぶられっぱなしです。。。

私が初めて見た布施さんのお写真です。

見た瞬間グッと来るものがありました。

それまでも足尾の写真は、たくさん見ていましたが、いやぁ あれは衝撃でした。

その日から2年の月日を経て初めて布施さんにお会いした時も衝撃的でしたが…(^▽^)ハッハッハ

この言葉は私にとって、最高の褒め言葉です・・・

写真の奥の空気感、時代背景、想いなど ・・・

感じてくれれば幸いです

衝撃的・・・? 笑撃的・・・?

どんな 劇的な出会いだったのでしょう・・・

運命の人にでも 出会っちゃった感じですか? ・・・(^▽^)ハッハッハ