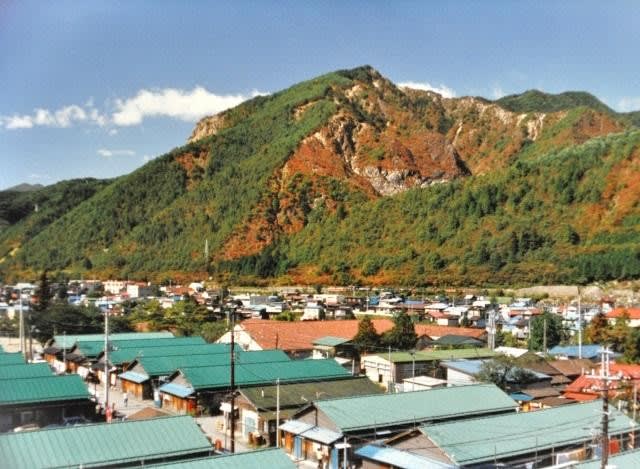

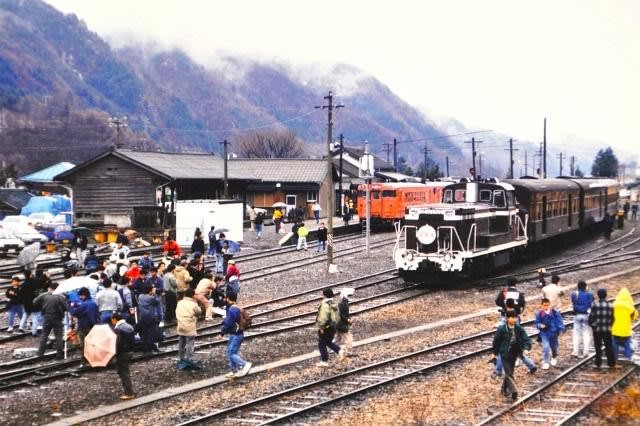

No.74-25 1984.10.21 🔹あしお号 70mm、F5.6、1/500sec

神土(ごうど)駅にて。 12系客車6両編成の団体列車。

地名は 神戸(ごうど)と書きますが、山陽本線の 神戸(こうべ)駅 と区別する為、神土駅と表記していました。

わたらせ渓谷鐵道 へ移行後は、神戸(ごうど)駅 と改称しています。

参考資料

参考資料  ごうど駅(PDF)

ごうど駅(PDF)

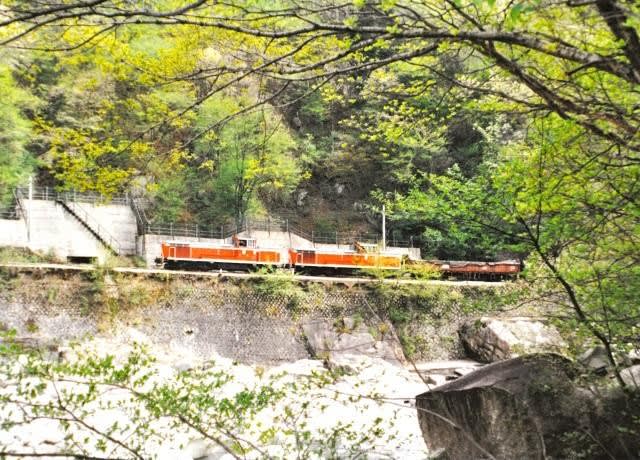

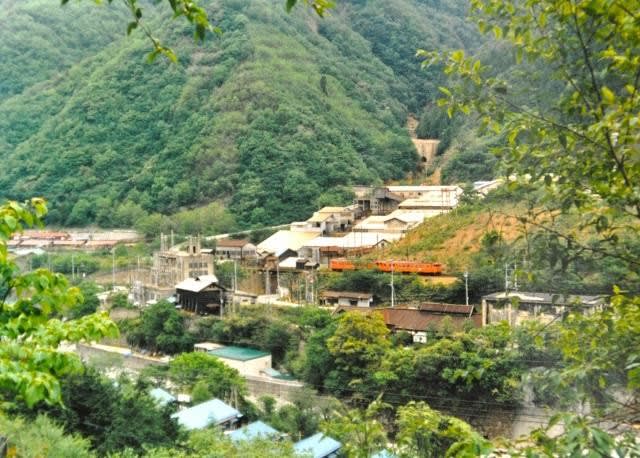

No.101-2 1985.5.5 1792レ 80mm、F4-5.6、1/500sec

全長5242mの 草木トンネル を抜ける 上り貨物列車。 右上に見えるのが 草木ダム です。 草木ダムの完成は1976年。 治水と発電を担います。

ダムの建設に伴い、足尾線のルートが変更されました。 神土駅と沢入駅の間に 草木駅 がありましたが、現在は湖の中です。

蒸気機関車 C12 の運行を終了させ、ディーゼル機関車に移行した事で、長大トンネルの建設が可能になったのです。

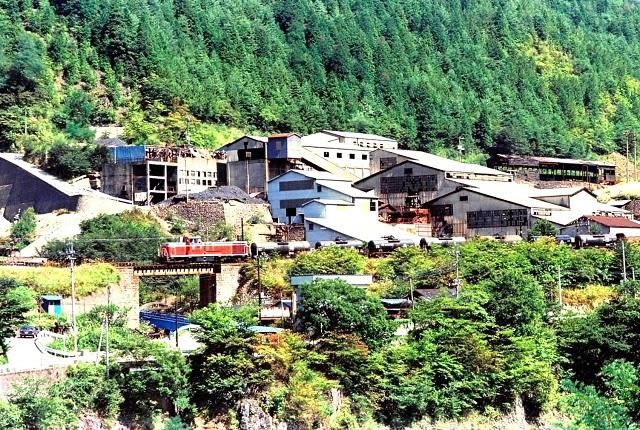

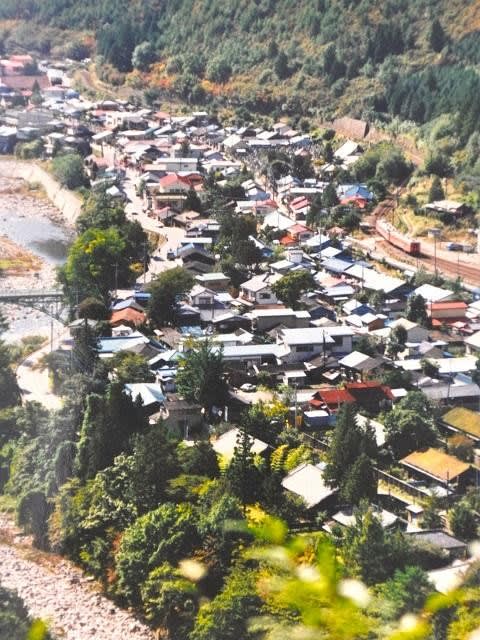

No.139-25 1986.5.25 9:41 726D 110mm、F5.6、1/250sec

草木ダム管理所 近くからの眺め。 高低差140mです。

ルート変更する前の線路は、右下の林の中を走っていました。 現在は遊歩道になっており、琴平トンネル や石積みの擁壁などを見ることが出来ます。

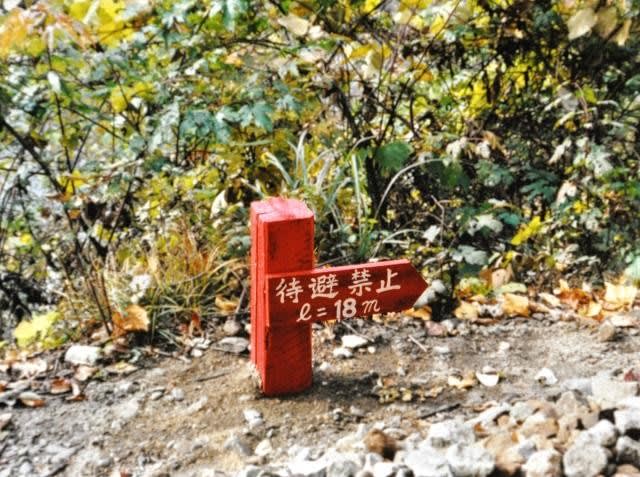

No.282-8 1989.4.9 14:40 遊歩道 35mm、F11-16、1/60sec

遊歩道になった 線路跡 です。 小さな橋を渡ると 桜の公園に続きます。

写真の右にある階段を登ると ダムの上に出て、富弘美術館まで歩けます。

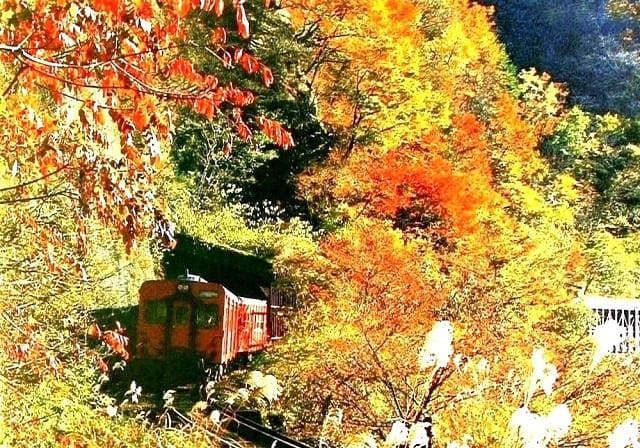

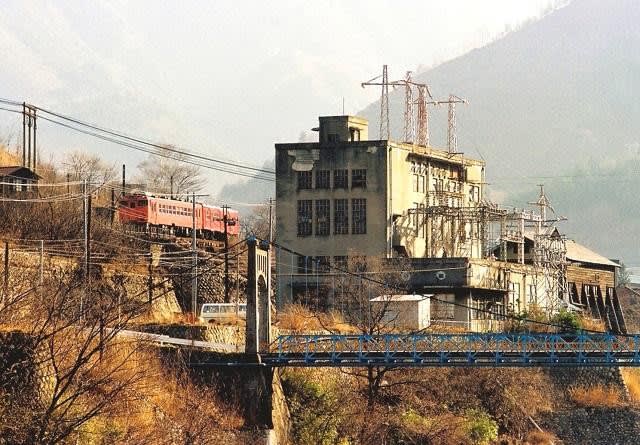

No.161--1 1986.11.23 10:51 1790レ 210mm、F8、1/250sec

草木トンネルを抜け、神土駅へと向かう上り貨物列車。 近年ではこの付近は 桜と花桃が植えられ、好撮影ポイントになっています。

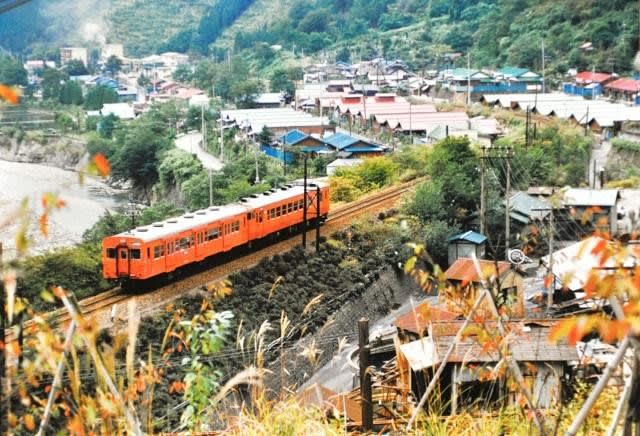

No.99-25 1985.4.29 1793レ 140mm、F4-5.6、1/500sec

ゆったりとしたカーブが魅力の神土駅。 今日の1793下り貨物列車は、4両のトキと車掌車を牽いています。 その日の輸送量に応じて、重連にも、運休にもなる列車です。

神土駅は平成元年の わたらせ渓谷鐵道への移行後、桜と花桃の名所とされ、4月には 花桃まつり が開催されます。 鉄道利用促進のイベントなので、鉄道利用をお願いします。 駐車場には露店が並ぶので、マイカーの乗り入れは出来ません。

No.156-20 1986.10.18 11:32 1793レ 210mm、F4、1/500sec

この日の1793下り列車は、機関車だけの単行運転でした。 運休しなかった理由は、折り返しの1792上り貨物列車の設定があったから。

1793列車はこの駅でのすれ違い列車が無いので、走行したまま 車掌が タブレット の授受を行います。 プラットホームには、それを見守る駅長の姿。

No.135-18 1986.4.29 10:20 🔹童謡の里号 35~70mm、F4-5.6、1/250sec

童謡ふるさと館 への団体客輸送に キハ40系気動車 2両が神土駅まで走りました。

乗務員がヘッドマークの前で記念写真を撮っていましたが、プレートを付け替える前に 写させてもらいました。

No.116-32 1985.10.13 🔹いもほり列車 35~70mm、F5.6-8、1/250sec、ハーフNDフィルター使用

乗客は全員 小中駅で降り、付近の観光農園へ。 列車は神土駅で待機です。

キハ20系 だけで揃えた4両編成。 5年間の足尾線集中撮影で、このような贅沢な編成を見たのは、この時が最初で最後です。

No.277-14 1989.3.26 9:43 724D 80~210mm、F5.6、自動露出

2番線に停車中の上り普通列車。 駅長とタブレット交換する運転手。 車掌ではなく、運転手の仕事です。

跨線橋には、わたらせ渓谷鐵道への移行を応援する横断幕が張られています。 横断幕は随所に見られました。

No.277-16 1989.3.26 9:43 724D 80~210mm、F5.6、自動露出

ゆっくりと走り出す列車を見送る駅長。 724D列車は神土駅でのすれ違い列車が無いので、すぐに発車できます。

No.154-6 1986.10.9 12:08 723D 210mm、2倍テレコンバーター、F8、1/125sec

草木ダム管理所近くから 第二神土トンネル を望遠レンズで望む。 2Km以上離れていますが、湿度が高く無かったので、車種が分かる程度には写せました。

No.76-22 1984.11.4 11:00 1790レ 35mm、F5.6、1/500sec

神土駅を出て 第二神土トンネルに入る 上り1790列車。 川の南側の道路は建設中で、ダイナマイトで岩を削って伸ばしていました。 小夜戸地区まで通り抜けるのは、それから何年も経ってからです。

No.76-9 1984.11.3 9:46 726D 50mm、F4-5.6、1/500sec

文化の日でも 道路工事をしていました。 作業の邪魔にならないよう、急斜面を下って河原から撮影。 思いがけず、好撮影地でした。

726D列車は2年後に724Dに改番する列車です。

No.101-0 1985.5.5 13:37 1795レ 105mm、F3.8、1/500sec

初夏の汗ばむ日差しに、青葉が輝きを増しています。 第一トンネルと第二トンネルの間に、小さな沢が見えています。

トンネルの向こうから 重連の機関車が近づいて来るのが、重低音と地面の振動でわかりました。 不意に、トンネルの手前で 警戒吹鳴(すいめい)。 さらに、補機の 呼応吹鳴。

警笛の余韻も乗せて、今日の機関士たちはノッてます!

No.279-29 1989.3.28 22:45 上り 回送列車の光跡 70mm、F4、30sec

足尾線 最後の日。 下り 733D 最終列車 の折り返し列車。 言うなれば、時刻表に載っていない列車。

本来なら 足尾駅で停泊し、翌日の上り列車として運転される車両ですが、この日ばかりはその必要がありません。

営業運転を終了し、桐生機関区へと帰って行きます。

一番線ホームには、翌日開業する わたらせ渓谷鉄道 のための設備改修工事が 慌ただしく行われています。

上り回送列車は わずかな運転停車ののち、ゆっくりと 神土駅を出て行きました。 プラットホームには「ごうど」の駅名標が ひっそりと立っていました。

足尾線 最後の日。 時おり小雨の降る 寂しい一日でしたが、2本の団体列車が走り、どの列車も乗車率は100%を超え、足尾駅には数百人の鉄道ファンで賑わいました。

夜の神土駅のホームのはずれに 一人で立っていると、そばを流れる 渡良瀬川の川の音が聴こえるのに 初めて気が付きました。 今まで何度も訪れていたはずなのに。

5年間の足尾線撮影の、最後の一枚が この写真です。。。

神土(ごうど)駅にて。 12系客車6両編成の団体列車。

地名は 神戸(ごうど)と書きますが、山陽本線の 神戸(こうべ)駅 と区別する為、神土駅と表記していました。

わたらせ渓谷鐵道 へ移行後は、神戸(ごうど)駅 と改称しています。

参考資料

参考資料  ごうど駅(PDF)

ごうど駅(PDF)

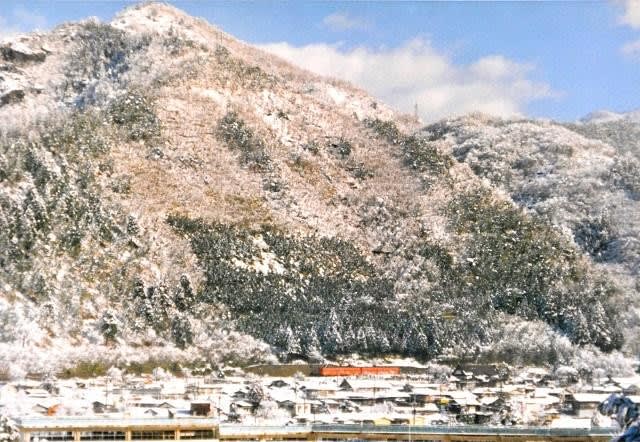

No.101-2 1985.5.5 1792レ 80mm、F4-5.6、1/500sec

全長5242mの 草木トンネル を抜ける 上り貨物列車。 右上に見えるのが 草木ダム です。 草木ダムの完成は1976年。 治水と発電を担います。

ダムの建設に伴い、足尾線のルートが変更されました。 神土駅と沢入駅の間に 草木駅 がありましたが、現在は湖の中です。

蒸気機関車 C12 の運行を終了させ、ディーゼル機関車に移行した事で、長大トンネルの建設が可能になったのです。

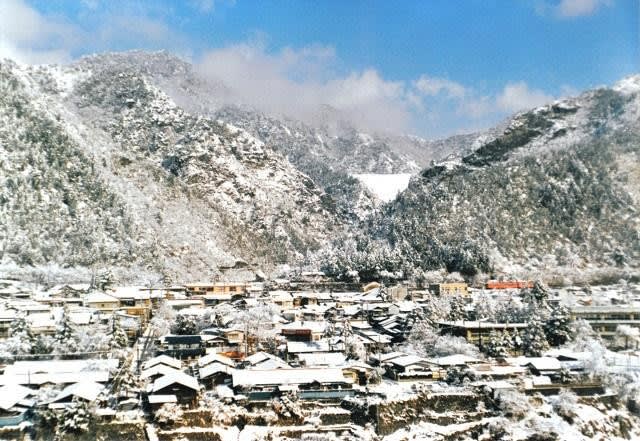

No.139-25 1986.5.25 9:41 726D 110mm、F5.6、1/250sec

草木ダム管理所 近くからの眺め。 高低差140mです。

ルート変更する前の線路は、右下の林の中を走っていました。 現在は遊歩道になっており、琴平トンネル や石積みの擁壁などを見ることが出来ます。

No.282-8 1989.4.9 14:40 遊歩道 35mm、F11-16、1/60sec

遊歩道になった 線路跡 です。 小さな橋を渡ると 桜の公園に続きます。

写真の右にある階段を登ると ダムの上に出て、富弘美術館まで歩けます。

No.161--1 1986.11.23 10:51 1790レ 210mm、F8、1/250sec

草木トンネルを抜け、神土駅へと向かう上り貨物列車。 近年ではこの付近は 桜と花桃が植えられ、好撮影ポイントになっています。

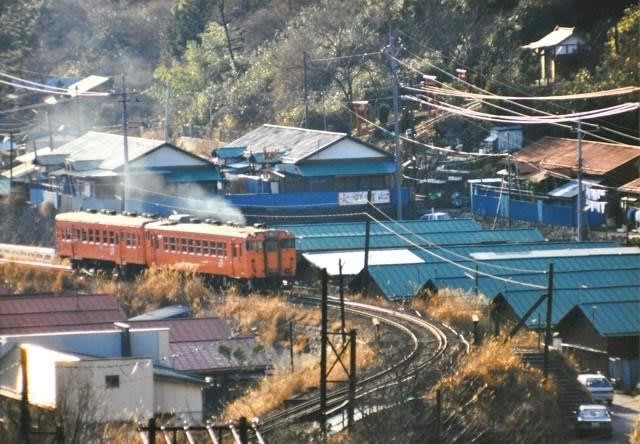

No.99-25 1985.4.29 1793レ 140mm、F4-5.6、1/500sec

ゆったりとしたカーブが魅力の神土駅。 今日の1793下り貨物列車は、4両のトキと車掌車を牽いています。 その日の輸送量に応じて、重連にも、運休にもなる列車です。

神土駅は平成元年の わたらせ渓谷鐵道への移行後、桜と花桃の名所とされ、4月には 花桃まつり が開催されます。 鉄道利用促進のイベントなので、鉄道利用をお願いします。 駐車場には露店が並ぶので、マイカーの乗り入れは出来ません。

No.156-20 1986.10.18 11:32 1793レ 210mm、F4、1/500sec

この日の1793下り列車は、機関車だけの単行運転でした。 運休しなかった理由は、折り返しの1792上り貨物列車の設定があったから。

1793列車はこの駅でのすれ違い列車が無いので、走行したまま 車掌が タブレット の授受を行います。 プラットホームには、それを見守る駅長の姿。

No.135-18 1986.4.29 10:20 🔹童謡の里号 35~70mm、F4-5.6、1/250sec

童謡ふるさと館 への団体客輸送に キハ40系気動車 2両が神土駅まで走りました。

乗務員がヘッドマークの前で記念写真を撮っていましたが、プレートを付け替える前に 写させてもらいました。

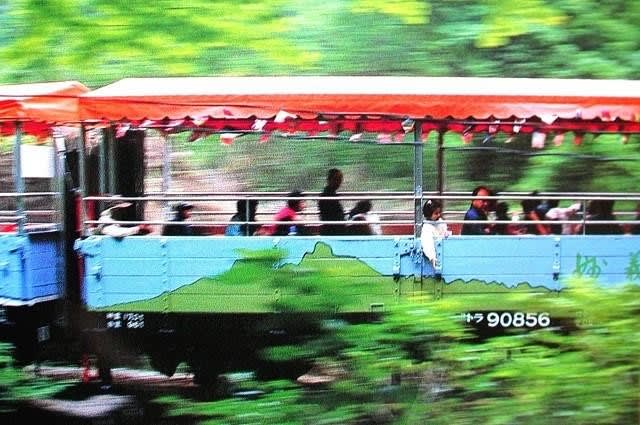

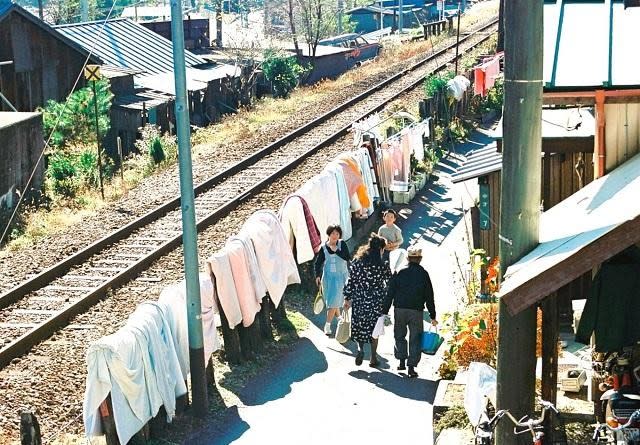

No.116-32 1985.10.13 🔹いもほり列車 35~70mm、F5.6-8、1/250sec、ハーフNDフィルター使用

乗客は全員 小中駅で降り、付近の観光農園へ。 列車は神土駅で待機です。

キハ20系 だけで揃えた4両編成。 5年間の足尾線集中撮影で、このような贅沢な編成を見たのは、この時が最初で最後です。

No.277-14 1989.3.26 9:43 724D 80~210mm、F5.6、自動露出

2番線に停車中の上り普通列車。 駅長とタブレット交換する運転手。 車掌ではなく、運転手の仕事です。

跨線橋には、わたらせ渓谷鐵道への移行を応援する横断幕が張られています。 横断幕は随所に見られました。

No.277-16 1989.3.26 9:43 724D 80~210mm、F5.6、自動露出

ゆっくりと走り出す列車を見送る駅長。 724D列車は神土駅でのすれ違い列車が無いので、すぐに発車できます。

No.154-6 1986.10.9 12:08 723D 210mm、2倍テレコンバーター、F8、1/125sec

草木ダム管理所近くから 第二神土トンネル を望遠レンズで望む。 2Km以上離れていますが、湿度が高く無かったので、車種が分かる程度には写せました。

No.76-22 1984.11.4 11:00 1790レ 35mm、F5.6、1/500sec

神土駅を出て 第二神土トンネルに入る 上り1790列車。 川の南側の道路は建設中で、ダイナマイトで岩を削って伸ばしていました。 小夜戸地区まで通り抜けるのは、それから何年も経ってからです。

No.76-9 1984.11.3 9:46 726D 50mm、F4-5.6、1/500sec

文化の日でも 道路工事をしていました。 作業の邪魔にならないよう、急斜面を下って河原から撮影。 思いがけず、好撮影地でした。

726D列車は2年後に724Dに改番する列車です。

No.101-0 1985.5.5 13:37 1795レ 105mm、F3.8、1/500sec

初夏の汗ばむ日差しに、青葉が輝きを増しています。 第一トンネルと第二トンネルの間に、小さな沢が見えています。

トンネルの向こうから 重連の機関車が近づいて来るのが、重低音と地面の振動でわかりました。 不意に、トンネルの手前で 警戒吹鳴(すいめい)。 さらに、補機の 呼応吹鳴。

警笛の余韻も乗せて、今日の機関士たちはノッてます!

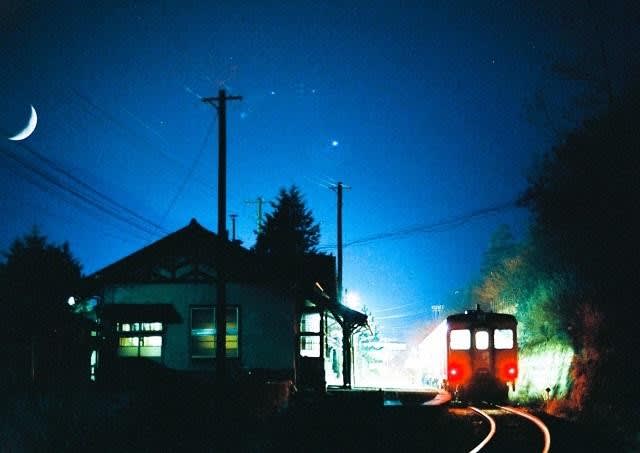

No.279-29 1989.3.28 22:45 上り 回送列車の光跡 70mm、F4、30sec

足尾線 最後の日。 下り 733D 最終列車 の折り返し列車。 言うなれば、時刻表に載っていない列車。

本来なら 足尾駅で停泊し、翌日の上り列車として運転される車両ですが、この日ばかりはその必要がありません。

営業運転を終了し、桐生機関区へと帰って行きます。

一番線ホームには、翌日開業する わたらせ渓谷鉄道 のための設備改修工事が 慌ただしく行われています。

上り回送列車は わずかな運転停車ののち、ゆっくりと 神土駅を出て行きました。 プラットホームには「ごうど」の駅名標が ひっそりと立っていました。

足尾線 最後の日。 時おり小雨の降る 寂しい一日でしたが、2本の団体列車が走り、どの列車も乗車率は100%を超え、足尾駅には数百人の鉄道ファンで賑わいました。

夜の神土駅のホームのはずれに 一人で立っていると、そばを流れる 渡良瀬川の川の音が聴こえるのに 初めて気が付きました。 今まで何度も訪れていたはずなのに。

5年間の足尾線撮影の、最後の一枚が この写真です。。。