年末年始、母が知人のつてを頼って、サーモンをがっつり注文しました。

チリ産養殖の冷凍トラウト・サーモンが,ホール(頭なしウロコつき)7本入り一箱単位でえらくお得な価格なのだそうです。

お刺身でも食べられるし、勿論焼いたりしても美味しい鮭です。

(そういえばチリのトラウト・サーモンは、スーパーのお刺身コーナーにありますよね)

早い段階から、共同購入のメンバーを捜したり、冷凍庫空けておかなきゃ、と片付けたり、かなり忙しかった模様。

「例年お正月用にニシンの飯寿司などを取り寄せたりするところ、今年はなしにしたわよ」と。

サーモンに集中!

という気分のようです。

で、

「以前作った〆サーモン(お刺身)もいいけれど、スモークサーモンも美味しそうじゃない?」

と言われてしまいました。

初挑戦レシピを、メインディッシュに!?

失敗したときの補欠(ニシン)もなしで・・・・。

不安だ・・・。

図書館に行く暇がなかったため,手持ちの本たった3冊、そしてwebサイトをあれこれ見てみると、何だかレシピが全然違います。

そもそもスモーク自体初めての私は大混乱。

塩や砂糖をそのまま擦り込む乾塩法と、塩水に漬け込むソミュール法があるのは分かるのだけれど、レシピにより随分塩の量が違うんですけど?

その2つの方法で、塩分濃度を比較する計算方法ってあるのかしら??

本3冊と、あとネット調べた方法のうち分かり易かったもの1つを表にしてみました

少々うざったいですが塩や塩分濃度の欄を見てみて下さいませ。

表 スモークサーモンの作り方比較

| 手法 | 乾塩法 | ソミュール法 | 参考:お刺身用〆サーモン | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| サーモン | 2~3kg | 675g | 3kg | 1kg | 1kg |

| 塩 | 375g (鮭の12.5%) |

131g (鮭の19.4%) |

1kg (水の20%) |

45g (水の9%) |

40g (鮭の4%) |

| 砂糖 | 125g (鮭の4%) |

50g (鮭の7.4%) |

300g (水の6%) |

15g (水の3%) |

20g (鮭の2%) |

| その他・スパイス | ゆすぎ洗い後乾燥前に鮭に塗るウィスキー | 白胡椒、オールスパイス、ローリエ、クローブ、メース 塩漬け時に塩接着用に鮭にふりかけるラム酒22ml |

ソミュール液用 黒粒胡椒 オイル漬け用に太白胡麻油 |

ソミュール液用にローレル、粉白胡椒、黒胡椒粒、玉ねぎ、にんじん、セージ、ローズマリー | 胡椒、ローリエ、ディルなど適宜 |

| 水 | ---- | ---- | 5リットル | 0.5リットル | ---- |

| 乾塩法の塩分濃度 (*1) |

(375+125)/(2000~3000)=25%~16% | (131+50)/675 =26% |

---- | ---- | (40+20)/1000 =6% |

| ソミュール法の塩分濃度 (*2) |

---- | ---- | (1000+300)/ (5000+1000+300) =20% |

(45+15)/(500+45+15) =12% |

---- |

| 下ごしらえ (*3) |

塩漬け3~3.5時間 ↓ (塩抜きなし) ↓ ゆすぎ洗い ↓ 乾燥24時間 |

塩漬け36時間 ↓ ゆすぎ洗い ↓ (塩抜きなし) ↓ 乾燥4-24時間 |

ピチット5時間 ↓ 塩漬け10時間 ↓ (塩抜きなし) ↓ 乾燥9-10時間 ↓ オイル漬け10時間 ↓ 乾燥10時間 |

塩漬け24時間 ↓ ゆすぎ洗い1分 ↓ (塩抜きなし) ↓ 乾燥8-10時間 |

塩漬け12時間 ↓ ゆすぎ洗い ↓ (塩抜きなし) ↓ 食べる (ゆすいだ後ピチットや昆布などで脱水しても可) |

| 燻製 | 28度以下 3~4時間 |

12度(32度を超えない) 6時間 |

15-30度 1日あたり10時間程度を5日間 (温度は初日ほど低め。最終日は温度高めで5-6時間) |

30度以下 2時間 |

---- |

| レシピに関する補足 | 塩のうち6gは硝石6.25%入りの保存肉用塩(キュアリングソルト)。 塩漬けの際は重石をする。 |

ホテルのレシピ。 砂糖は果糖を使用。 鮭:ソミュール液 =1kg:1.7リットル |

鮭:ソミュール液 =1kg:0.5リットル 水のうち1割は白ワイン使用。 |

塩漬け12時間後、塩分がまだ溶け残っていることもあった | |

| 出典 (*4) |

『プリザービング』 (山と渓谷社) |

『Charcuterie』 (W W Norton & Co Inc) | 『燻製工房』 (平凡社) |

煙にまかれて >スモークサーモン |

fleur de sel さんのレシピで2007年1月に初挑戦 |

(*1)乾塩法の塩分濃度: (砂糖+塩)/鮭 計算結果は小数点以下斬り捨て

(*2)ソミュール法の塩分濃度: (塩+砂糖)/(水+塩+砂糖) 計算結果は小数点以下斬り捨て

(*3)ゆすぎ洗いの後はキッチンペーパーなどで拭き取る

(*4)書籍の場合はアマゾンにリンクしています

乾塩法の(1)と(2)は、((1)の鮭を2kgとすると)塩分濃度は割と近いともいえますが、漬け込み時間が随分違います。(1)が3~3.5時間なのに比べ、(2)は36時間。

漬け込み時間が長くなればそれだけ塩分が染みこんでしまうと思うのだけれど・・・。

(36時間ではなくて3~6時間の間違いじゃないのかなあ???幅がありすぎだけど36よりはましのような)

ソミュール法の(3)と(4)は、(3)の塩分量がほぼ倍。でも漬け込み時間は半分弱。

(3)はホテルのレシピなので、おそらく鮭半身、など大きな塊で仕込むから濃度高めなのかな。

一方でソミュール液の量は、(3)は1.7倍、(4)は0.5倍。これって最終的な塩分濃度には関係しないのだろうか?

ちなみに、(5)の〆サーモンは以前実験済みで、塩抜きしなくてもお刺身で食べられる程度のほどよい塩加減ということが分かっています。

塩の量で4%というのは(1)~(4)(全て塩抜きなし)のどれと比較しても少なめ。ということは他はかなりの塩。

むむむむむ。

もっと沢山の本があれば、多数派に頼るのだけれど、四者バラバラ。

スモーク作りの場合、塩辛くなりすぎという失敗例があるようなので、塩分濃度の低い(1)と(3)が候補、かな。

この段階で(1)と(3)のどちらレシピがいいか母にメールしてみました。

(帰省の日程の都合上、前半の作業は母にお願いしてしまうという工程)

ソミュール法(4)が一番塩分濃度が低くて安心な気がするけれど・・。もしくは、〆サーモンと同じに作ってしまってもいいかも。以前作ったので味は分かっているし、一番安心ですよね。

ところが。

連絡あるかなーと待ってみたものの、返事なし。

どうやら母の判断で事態は進展していた模様。

という訳で、目撃していない部分もありますが、今回のレシピとコツなどをまとめてみます。

■■スモークサーモン2011 (乾塩法)

(上記(1)『プリザービング』のレシピを一部参考にしました)

■材料

チリ産冷凍トラウト・サーモン

塩 紆余曲折あったが、実質、鮭の5%程度

砂糖 塩の1/3の重さ

黒胡椒 ディル

■道具

鮭が丁度収まるくらいのバットや大きいタッパーなど

竹串

タコ糸

使い捨てビニール手袋

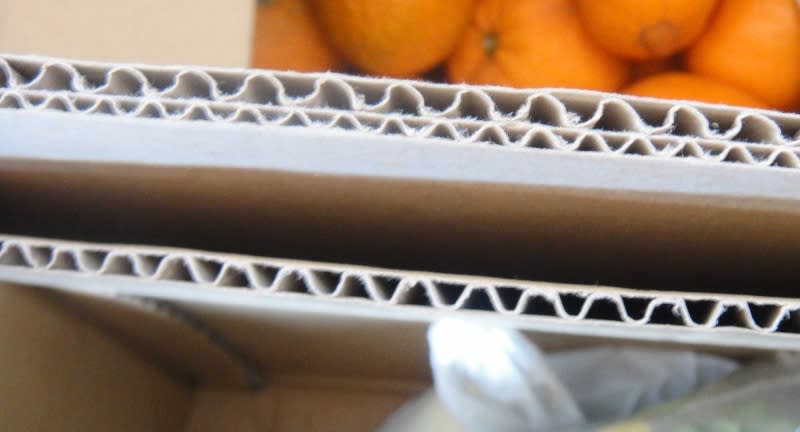

自家製段ボールスモーカー など燻製器具一式

■作り方

(1)冷凍のサーモンは、半解凍のうちにウロコを落とし、3枚におろす。

更に腹の皮や腹骨をすき取り、小骨も抜いておく。

(完全に解凍されてしまうと身が柔らかくて扱いが大変難しいようです)

ここで鮭の重さを計る。

バットにピッタリ収まるサイズに切る。

(2)〈塩などの計量〉

塩と砂糖を計量し、混ぜておく。ここに黒胡椒も混ぜる。

バットにまず塩ミックスの半量を置き、ここに鮭を皮を下にして置く。

更に鮭の上に残りの塩をまぶす。身の厚いところは多めに。ディルも貼り付けておく。

(実際の作業は、12.5%の塩、4%の砂糖を計量して混ぜてみたものの、余りに多く見えて半量使うことにして、

でもまぶしてみたら半量でも多いような気がして少し残したそうです。結果として5%くらいかな、とのこと。

しかも胡椒は忘れてます)

(3)〈塩漬け〉

ラップをかぶせ、上から重石をして、冷蔵庫に入れて3時間程度おく。

(実際には、何と一晩置いてしまったそうです。8時間くらいかな?)

(4)〈塩抜き〉

この段階で端を少し切り取り、軽くゆすいでから味見をしてみる。

魚なので本来は塩抜きをしない方がよいらしいのだが、塩辛すぎた場合は冷水に浸けて塩抜きする。

味見して、ちょっと薄いかな、という程度まで抜く。

(塩漬け後は、鮭の身はむちむちと弾力が出ていたようです。

でも3時間のところ8時間漬け込んでしまった訳ですから味は勿論塩辛すぎ。という訳で水に漬けて塩抜き。しばらく後味見したところ「味がなくなっちゃったかな?」という位で引き揚げたとのこと)

(5)〈ピチットで乾燥〉

ゆすいだ鮭をペーパータオルで拭き、ピチットシートにくるんで洗ったバット並べ直し、軽く重石をして冷蔵庫内で脱水。24時間程度だがそれより長くても問題なさそう。

(今回は色々都合もあり、28日の朝ピチットにくるみ、30日朝にスモークを開始したので、乾燥時間48時間くらい。でも全く問題はありませんでした。

28日の晩に実家に到着し、味見してみましたが、割と塩気がしっかりありましたが(表面は薄く、鮭内部は濃かった塩が平均化してきた模様)、ムチムチしていい感じでした。

黒胡椒を忘れていたのでこのとき振りかけておきました。パストラミ・ビーフのように黒いボツボツのあるスモークサーモンになるけれど、まあ仕方がありません・・・。)

(6)〈燻製準備〉

鮭の切り身ひとつにつき1本または2本、竹串を皮に沿うようにして刺し、これにタコ糸を結びつけておく(写真参照)。

燻製の際は移動させることが多いので、こういう持ち手をつけておくと大変便利。

作業の際は、鮭はかなり脂っぽいし衛生のためにも、使い捨て手袋を使うと便利。

網に乗せてスモーカーにセットする。

(7)〈燻製〉

最初は段ボールスモーカーのフタを半分開け、煙を流すようにして、30分くらいおく。

これは、スモーカー内部の湿度が上がってしまい食材表面に結露するのを防ぐためだとか。

食材表面に水分があるとエグミなど失敗のもとになるようです。

その後は、28度より上がらないように、適宜スモークする。

温度が上がりそうならば一旦フタをあけて、熱を逃がす。

(8) 〈燻製後の風乾〉

夜になったら燻製を止め、風通しのよい寒いところにおく。

(スモーカー内部に置いて屋外に放置してもよいらしいが、ネコが心配なので室内に取り込みました。

かなり匂いが強いのでどこに置くか迷ったあげく、窓を開けたお風呂場。酷寒の場所なのでまあOKかなと)

丁度よい燻し具合であれば燻製終了。すぐに食べることも出来るが、煙臭さが強く、また身の締まりもいまひとつ。一晩~24時間程度おいた方が香りが馴染み、身もしまって美味しくなる。

ピチットに2日も包み、随分脱水したつもりでいましたが、スモークすると更に乾燥して一回り小さくなったように見えました。

(9)〈燻製〉(2日目)

1日目で燻し足りないようであれば、2日目(以降)も煙をかける。

燻製前、鮭表面に脂が浮いているのであれば適宜拭き取る。食材表面の水や油はよくないようです。

(7)、(8)を繰り返す。

(10)〈保存〉

出来上がったスモークサーモンは、オーブンペーパーに包み、それをビニールに包んで冷蔵庫に。

半身まるまるなど切り身が大きな場合は、段ボールをアルミ箔で包んだ板に乗せておくと扱い易いようです。

ラップは蒸れてしまいそうなのでオーブンペーパーが私は好みです。

■ポイント

・魚の場合、水っぽくなるので塩抜きをしないで済むような塩加減がよいらしい。

・しかし塩辛すぎた場合は塩抜きは必須。

・ピチットシートはとても便利。中の方まで均質に脱水出来る気がする。

・表(3)のホテルレシピの場合は乾燥のあとオイル漬けの工程があるが、チリ産養殖トラウトサーモンの場合は、最初から十分に脂がのっているので、オイル漬けは不要だと思う。

脂のない鮭の場合は有効かもしれない。

・(どの料理でもそうだが)鮭に脂分が多い程、塩分が効きにくくなる。

つまり毎回同じ塩加減という訳にはいかなさそう。味見が肝要。

・スモークをかけるのは、柑橘ピール作りと同じことがいえるかも。最初は薄めの濃度にしておき、徐々に時間をかけながら煙の味を浸透させていくようなイメージかな。

・スモークをどこで止めるかは、鮭の様子を見ながらだとか。

やや薄いかな、くらいで止める方がよいとのこと。

・今回はとても大きなスモーカーでしかも段ボール製のものを使ったためか、けっこう長めの時間(確か30日と31日の2日間?)かけたけれど、スモークかけすぎということにはならなかった。

小さくてしかも金属製だと、煙の効き方が違うかも。

・綺麗に盛りつけた後にサーブしてもいいが、折角大きな塊があるので、食卓でスライスするのも豪華に見えます。今回は父がスライス係になってくれました。

(ゆっくり切る必要があるため、みんな両手を前に出したおあずけのワンコ状態)

レシピの手順に従った写真はないのですが、時折思い出してスナップを撮ったのでご紹介します。

■おまけ

サーモンがどうなるか心配だったため、保険として成功確実というものもスモークしておきました。

|

スモークチーズ。 |

|

買うと結構お高い、「燻たま」(燻製卵)も簡単! |

■2011年度燻製作り関連記事

段ボールスモーカー

スモークサーモンとおまけ (この記事)

パンチェッタ・アッフミカータ(塩漬け豚バラ肉の冷燻)

■参考情報

燻製関連のサイトやブログは非常に沢山あります。

とても把握しきれないのですが、サーモンが載っていたところをいくつかご紹介します。

(1)気軽に燻製づくり>スモークサーモン(ソミュール法)

燻製は、1時間ずつ、1週間かけてやっているようです。

リンク集 に沢山の燻製サイトがあります。

(2)北の大地の燻製工房

燻製各種のレシピがあります。どれも本格的!

平凡社の『燻製工房』という本は、このサイトで薦められていたので購入しました(Amazonの古本)。

>鮭の燻製(ソフト)(ソミュール法)

今回調べた表(3)のホテルレシピを、オイル漬けも含め、ほぼそのまま実行しています。

> 鮭の燻製(ハード)(ソミュール法)

鮭を細長くカットし、ぶら下げて固めにスモークしてあります。これもとても美味しそう・・。

(3)煙にまかれて>スモークサーモン (ソミュール法)

(表でも紹介したところです)

こことは別に燻製ブログもされているようです。

こちらのスモークサーモンは、ざっと調べた限りでは一番塩分濃度の低いソミュール液を使っているようでした。

」とニコニコして言われると、私も作った甲斐があったなー。

」とニコニコして言われると、私も作った甲斐があったなー。