年末からロシアとベラルーシ間で天然ガス価格交渉をめぐり、駆け引きが続いています。ロシア側が天然ガスの値上げに成功して一件落着と思われましたが、今度はベラルーシ側が同国内を通過するロシア産原油のパイプライン送油をストップ(ポーランドやドイツ向け)するという対抗手段に出て対立は深まるばかりです。この対立はこれからどうなるのか予想はできません。

そういえば2005年から2006年にかけては、ロシアとウクライナ間の値上げ交渉の段階で天然ガスパイプライン供給ストップという出来事がありました。ロシアが化石資源を武器に国際貿易での地位向上を目指していることは確かですが、ウクライナやベラルーシに対してロシアが一方的に悪い、ということではなさそうです。

そもそもロシアからCIS諸国への天然ガス価格は国際価格に比べて格段に安かった。それは同じ寒冷地民族として暖房用燃料が死活問題であるということに配慮していた、といえるかもしれません。あるいは格安の天然ガスを供給することで、同盟関係を維持していたと見ることもできるでしょう。値上げ後でもまだ充分に安い価格といえます。

ロシアが2006年にウクライナに対して決着した価格は1,000m3当り$50を$96にするというものでした。確かに2倍近い値上げですが、それではこの価格水準は国際価格から見てどうなのでしょうか。ここで、ガス価格の交渉は形式的にはガスプロム社とナフトハス・ウクライナ社のガス会社同士の交渉ですが、いずれも国営企業ですから国家間の交渉と見なされています。

欧米でのガス価格はMMBtu当りで表されます。ブルーンバーグなどで$6.69と表示されているのがそれです。MMBtuは百万英国熱量単位という意味でこれは業界用語です。私たちが日常購入する都市ガスは例えば、200円/m3という価格です。先に決着した$96/1000m3を1ドル120円で換算すると11.5円/m3となり、かなり安いという事が分かります。

1MMBtu=1Mcf=26.3m3とおよそ換算できますから、$96/1000m3は$2.72/MMBtuとなり、国際価格と比べれば値上げ後も半値以下ということが分かります。ということは、ロシアの値上げ要求があながち無理難題でもないと思われます。

さらにこの価格はパイプライン輸送料とバーター決済のための指標です。ウクライナを通るパイプラインはそのままEU諸国まで通じていて、ウクライナは通行料をもらうことができるわけです。つまり、実際のガス購入価格はパイプライン輸送料を引いた分だけさらに安いということになります。

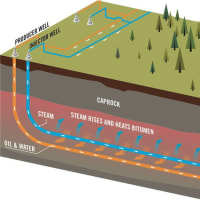

価格交渉の過程でガスプロムはウクライナ向けガス供給をストップしました。真冬に暖房用ガスを止めるとはなんとムゴイ、と思われますが現実は少し違うようです。ウクライナを通るパイプラインにはウクライナ分+EU向け分が流れているので、ガスプロムはウクライナ分の30%をカットし残りのEU向け70%分は送り続けました。しかし、ここがパイプラインの特徴でしょうが、ウクライナは自国内を通っているパイプラインから自分の使うガスを取り続けたため、パイプライン末端のEU諸国でガスが出なくなるという事態が発生し、国際問題となりました。

こういう状況になると悪いのはガスを止めたガスプロムか、使い続けたウクライナか、どちらか分からなくなってきます。

さらに1990年代にウクライナはパイプラインからしばしば無断でガスを抜き取り(もちろん代金は払わない)使っていたようで、ガスプロムは対抗手段としてしばしば供給停止の措置をとっていたようです。つまり、ガス供給停止ということにはガスプロムもウクライナもある程度慣れっこになっていたわけです。

さらに言えばソ連崩壊後のある時期、ロシアはウクライナからの貿易代金を踏み倒していたという事情もあるようで、両者の対立は複雑な構図になっています。

このように天然ガスのパイプライン輸送、特に国際パイプラインネットワークというのは、いろいろな事情が絡むもののようで、日本人には直ぐに理解できない部分があります。

ところでベラルーシの首相は「ガスの女王」とも呼ばれるそうですから、こちらの対立もそう簡単に決着がつくことはないのでしょう。

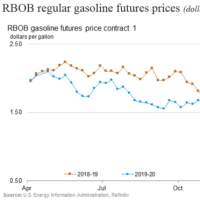

それにしても原油が下がっています。2006年夏は78ドルでしたが、昨日は53ドル、実に20ドルも下落しています。

そういえば2005年から2006年にかけては、ロシアとウクライナ間の値上げ交渉の段階で天然ガスパイプライン供給ストップという出来事がありました。ロシアが化石資源を武器に国際貿易での地位向上を目指していることは確かですが、ウクライナやベラルーシに対してロシアが一方的に悪い、ということではなさそうです。

そもそもロシアからCIS諸国への天然ガス価格は国際価格に比べて格段に安かった。それは同じ寒冷地民族として暖房用燃料が死活問題であるということに配慮していた、といえるかもしれません。あるいは格安の天然ガスを供給することで、同盟関係を維持していたと見ることもできるでしょう。値上げ後でもまだ充分に安い価格といえます。

ロシアが2006年にウクライナに対して決着した価格は1,000m3当り$50を$96にするというものでした。確かに2倍近い値上げですが、それではこの価格水準は国際価格から見てどうなのでしょうか。ここで、ガス価格の交渉は形式的にはガスプロム社とナフトハス・ウクライナ社のガス会社同士の交渉ですが、いずれも国営企業ですから国家間の交渉と見なされています。

欧米でのガス価格はMMBtu当りで表されます。ブルーンバーグなどで$6.69と表示されているのがそれです。MMBtuは百万英国熱量単位という意味でこれは業界用語です。私たちが日常購入する都市ガスは例えば、200円/m3という価格です。先に決着した$96/1000m3を1ドル120円で換算すると11.5円/m3となり、かなり安いという事が分かります。

1MMBtu=1Mcf=26.3m3とおよそ換算できますから、$96/1000m3は$2.72/MMBtuとなり、国際価格と比べれば値上げ後も半値以下ということが分かります。ということは、ロシアの値上げ要求があながち無理難題でもないと思われます。

さらにこの価格はパイプライン輸送料とバーター決済のための指標です。ウクライナを通るパイプラインはそのままEU諸国まで通じていて、ウクライナは通行料をもらうことができるわけです。つまり、実際のガス購入価格はパイプライン輸送料を引いた分だけさらに安いということになります。

価格交渉の過程でガスプロムはウクライナ向けガス供給をストップしました。真冬に暖房用ガスを止めるとはなんとムゴイ、と思われますが現実は少し違うようです。ウクライナを通るパイプラインにはウクライナ分+EU向け分が流れているので、ガスプロムはウクライナ分の30%をカットし残りのEU向け70%分は送り続けました。しかし、ここがパイプラインの特徴でしょうが、ウクライナは自国内を通っているパイプラインから自分の使うガスを取り続けたため、パイプライン末端のEU諸国でガスが出なくなるという事態が発生し、国際問題となりました。

こういう状況になると悪いのはガスを止めたガスプロムか、使い続けたウクライナか、どちらか分からなくなってきます。

さらに1990年代にウクライナはパイプラインからしばしば無断でガスを抜き取り(もちろん代金は払わない)使っていたようで、ガスプロムは対抗手段としてしばしば供給停止の措置をとっていたようです。つまり、ガス供給停止ということにはガスプロムもウクライナもある程度慣れっこになっていたわけです。

さらに言えばソ連崩壊後のある時期、ロシアはウクライナからの貿易代金を踏み倒していたという事情もあるようで、両者の対立は複雑な構図になっています。

このように天然ガスのパイプライン輸送、特に国際パイプラインネットワークというのは、いろいろな事情が絡むもののようで、日本人には直ぐに理解できない部分があります。

ところでベラルーシの首相は「ガスの女王」とも呼ばれるそうですから、こちらの対立もそう簡単に決着がつくことはないのでしょう。

それにしても原油が下がっています。2006年夏は78ドルでしたが、昨日は53ドル、実に20ドルも下落しています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます