● 参加者の感想は こちら

少し寒い朝でした。鷹の台のうさぎ橋のたもとのところで待っていると三々五々と親子連れが集まってきました。リーさんの挨拶につづけて、関野先生から進行中の「ウンコと死体の復権」という映画のための映像に使うかもしれないので撮影したいというお知らせがありました。タイトルからはつながりが分かりにくそうだったので、私が「この近くの津田塾大学でタヌキの食べ物を調べるために、ウンチを調べたことが合います。その過程でタヌキが種子散布をすることや、糞に糞虫がきて、タヌキのいることがほかの生き物を支えていることなどに気づいきました。それは玉川上水を通じて生き物の仕組みやつながりを知る喜びという点で今日の活動とも共通しています」という話をしました。

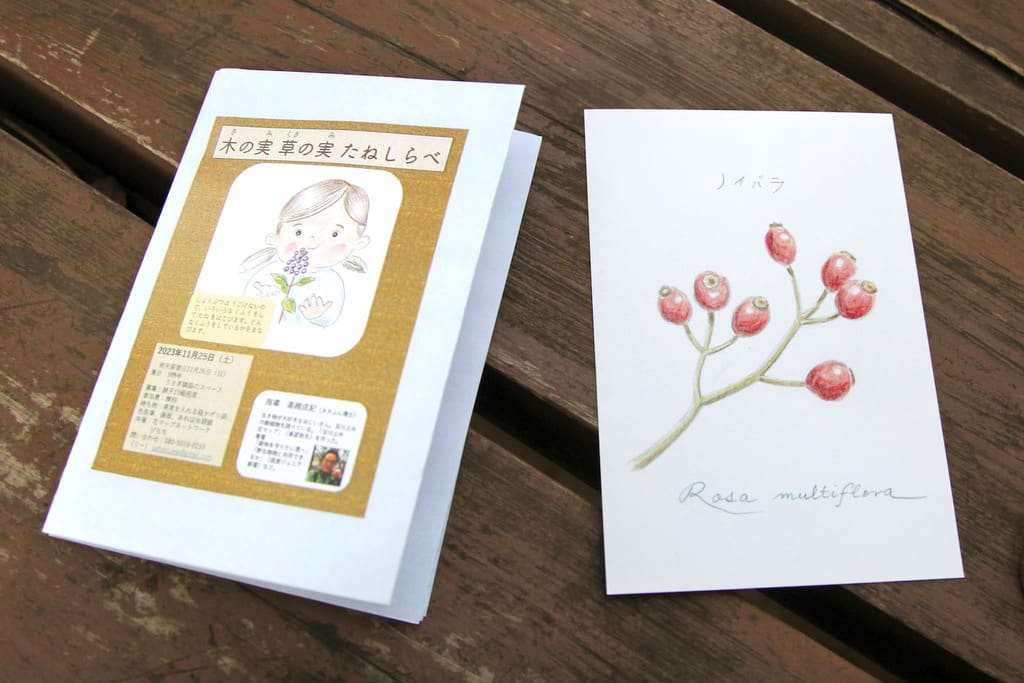

それから、今日は「木の実、草の実、たねしらべ」をするので、この辺りにある主要な植物果実の野外での状態、果実、種子を並べた写真で作った冊子と、ノイバラのスケッチをしたカードを配りました。

それから子供たちに実を入れるための小さなジップ袋と付箋を説明して配りました。

その後で、玉川上水の歩道沿いに歩きながら果実を見つけたら採集することにしました。今年は木にもよりますが、全体に果実が乏しいという印象です。特にたくさんあるムラサキシキブやマユミは、ないわけではないのですが、明らかに少ないです。

ムラサキシキブの果実をとる

「ムラサキシキブの果実の紫は独特にきれいですが、もう少し経つとこの色づいた葉が落ちてしまいます。そして果実が目立つようになりますが、私はこの時期の黄色い葉っぱと紫の果実の取り合わせがいちばんきれいだと思います」

子供たちはスイカズラやナンテンの果実を見つけました。私はこのあたりで1本しかないヤマコウバシが結実しているのを下見で確認していたので、そこに行ってみんなに採集してもらいました。みなさん興味を持ってゆっくりゆっくり歩いていました。イヌツゲ、ノイバラ、マンリョウ、ヒサカキ、シュロ、コマユミ、ネズミモチ、マサキ(未熟)などが確認されたようです。

コマユミ

ネズミモチ

子供たちはポリ袋に入れることも楽しかったようです。

付箋に果実の名前をつけてジップ袋に入れる

学校ではないので、あれこれ指示は出しませんでした。座り込んでその場でスケッチをする子もいれば、頭に紅葉や果実をつけている子もいました。

スケッチする子と髪飾りをした子

久右衛門橋の手前まで行ってから一通り集めてもらいたい果実はあったので、Uターンして戻ることにしました。

「せんせい、これなーに?」

と小さな手に果実をのせて訊く子供がかわいかったです。

その後、丘の上にある円形のスペースに移動しました。

丘の上の円形広場

初めにドングリを拾ってもらいました。今年はドングリがならない木も多かったので、下見をしておいたコナラの下で拾ってもらいました。そしてドングリでやじろべえを作ることにしました。

うまくできた子もいましたが、今年のドングリは小粒で硬いために、なかなか難しく、私を含め時間切れになる人がいました。

私がこのイベントのテーマにしたのは「動けない親植物がさまざまな工夫をして種子を自分から遠くに移動させること」を実感してもらうことでした。その一つとしてコセンダングサがあったので、そこに行ってタオルハンカチを近づけると先端に角を持つ果実がたくさんくっつきました。

「これは動物の体について移動する工夫です」

ハンカチについてコセンダングサの果実

それから多肉果の説明をするために、イヌツゲ、ヤマコウバシ、モチノキ、ヒヨドリジョウゴの果実を潰して中にどういうタネが何個入っているかを調べてもらうことにしました。イヌツゲとヤマコウバシは黒い果実、モチノキとヒヨドリジョウゴは赤い果実で大きさは何も直径5ミリあまりです。ヒヨドリジョウゴはトマトと同じくナス科に属し、ヒヨドリジョウゴはよく見ると小さいもののトマトとよく似ています。それで持ってきた人形に持たせたら、トマトを持っているようで、子供たちは喜んでいました。

「トマト」を持つ人形

子供たちは果実を潰して種子を調べ、スケッチをしていました。

この4種のうち、モチノキとイヌツゲは同じモチノキ科で、中には半円形の種子が入っています。夏に咲く花はよく似ています。ところがヤマコウバシは果実はイヌツゲそっくりなのに、中には大きい球形の種子が1個あるだけですし、ヒヨドリジョウゴは果実だけはモチノキに似ていますが、中には小さく扁平な種子が40個ほど入っています。トマトにも扁平な種子がたくさん入っています。

「仲間が違う植物は花の形も違うのに同じようにジューシーで直径5ミリあまりの果実を作ります。赤いものも黒いものもあり、黒の方は人の目には目立たないようですが、鳥には目立つのだそうです。直径5ミリというのはヒヨドリなどの鳥がひと呑みにできる大きさです。これらの果実は主に鳥に食べてもらって遠くに運んでもらっています」

最後に風で飛ぶ果実を紹介しました。一つはオオモクゲンジでピンポン玉くらいの大きさがあり、種子に大きな翼がついています。昆虫網の柄を持っていてその先に菓子箱の一部を開いた作りにしたものを取り付けました。この柄を伸ばして箱にオオモクゲンジの果実を入れて傾けるとヒラヒラと落ちていきました。その次にアオギリの種子を紹介しました。同じように高くして柄を傾けると、最初にヒラヒラと落ちながら途中からクルクルと回転します。いい具合に微風が吹いていたので、斜めに飛んで行きました。それを見た子供たちは拾おうと走り出しました。大人も大喜びで最大のハイライトになりました。

「アオギリの果実は中華料理のレンゲみたいな形で付け根の方に種子がついています。高いところから落ちると先端部に空気抵抗が生じて空中に留まろうとします。そのことと、種子のつき方でレンゲの左右の重さが違うので、落ちようとした時にバランスが崩れることによって回転が起きます」

アオギリの果実とその回転

「こういう具合に植物はさまざまな形でタネを遠くに運ぼうとしています。そのことを知ってもらおうとして今日の観察会をしました」

「お腹がすいた人?」

「はーい!」

「ではこれで終わりにします」

と閉会しました。

遊びながら生き物のことを学ぶという目的はまずまず果たせたような気がしました。写真は青木計意子さんによるものです。ありがとうございました。