〇 お茶の稽古

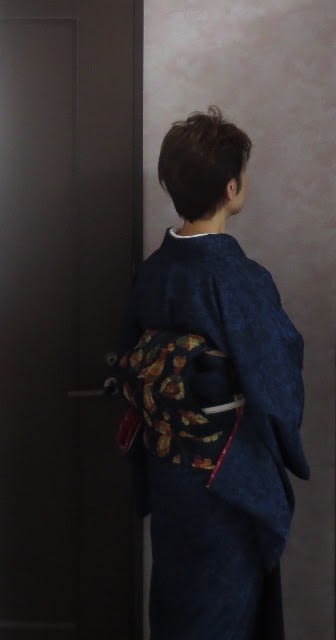

藍染の小紋に 二部式の袋帯は紬地の帯で芯なしでとても薄い

軽いが やはりボリュームにかけるのは 二部式のせいも

〇 お茶の稽古

前回の稽古と同じ小紋に八寸の帯

〇 出光美術館で開催されていた 古唐津の焼き物を観に行く

茶碗荘りの稽古の時に、二回ほど唐津焼でカワクジラと説明のある茶碗を使ったことがある

不勉強でカワクジラが皮鯨だったと初めてしる

鯨の皮の下の脂肪からつけられた名前なんて 昔はほんとに鯨が日常食だったからだろうが、名前の付け方が面白い

古唐津の焼き物が網羅されていて よくわかる展覧会だった

話は変わるが、出光美術館は丸の内の高いビルの9階にある

一階の入り口を入ると エレベーターが数基

美術館に直通のエレベーターの前には ガイドの男性が立っていて、 これまではすっとエレベーターに吸いこまれるように入っていたが、この日は一回見送り、しばらく待っていた

そこで 初めて美術館直通のエレベーターのドアが工芸品であると気づく

黒漆に扇が描かれていて、とても見ごたえがあった

3月は寒暖の差が激しかったが、この日は寒が戻った日で、しかも雨模様

機械織の縞大島に 結城紬の染めた着物を洗い張りして 二部式着物に仕立て直したものを着る

父のループタイを帯どめに直してプレゼントしてもらったものを使い、大ぶりのピアスをして 遊びモード全開

雨コートを着たので、着る前に着物をまくり上げて 着物用クリップで止めて 裾が濡れないように

お手洗いとかは帯と着物の間に折り返した裾を押し込むようにしているが、雨の日のコート下はこのように裾をクリップで留めておくと、落ちることもないし、着物に無用なしわもつかない

腰ひも1本とクリップ1個をバッグに入れておくと、ちょっと困ったときに大変便利である

最近は外出時の持ち物も手抜きが多くなってきているが、初心にかえらなきゃ

この縞大島は裾回しのグリーンの色が段々で織入れてあり、その表地の一番少ない色を八掛けに持ってきたもの

袖の振から見えている赤い襦袢の袖は、

羽尺のコート地から仕立てた二部式長襦袢の袖

三月末に、息子からプーさんにメッセージがありました

三月末に、息子からプーさんにメッセージがありました