「こうした仮りの親子の契りは実の親子についで大事にされ、吉凶禍福あらゆる場合に親子が行き来して助けあったものである。だから実の親に力がなくてもよい仮親をとっておいてやりさえすれば、その子が食うに困るということは少なかった。・・・

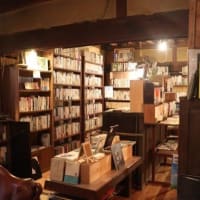

しかし子になったものは親方に対して恩はむくいなければならなかったし、また義理もはたさなければならなかったから、それでは主従的な関係も生まれたであろうと考えられるが、そういうこともないではなかったけれども、仮親をえらぶのはえらぶものの自由で、十分たのみになるものでなければ、たのむ方もたのみはしない。戦前各地を調査した場合に、私は仮親たちにたくさん逢った。子方を一○人以上持っている親方は皆申しあわせたように善良そのもののような人たちであり、しかもそれぞれに見識をもっていた。」宮本常一全集3、日本の習俗p.56、初出は1966年。

かつての日本では、子どもが大人の仲間入りをする時には、仮親をたのむ風習が広くあったということだ。今でも三重県鳥羽市の答志島では、15歳になると「寝屋親」(ねやおや)の家に寝泊まりし、「寝屋子」(ねやこ)となる風習が伝えられている。「子供たちが中学校を卒業することになると、その親たちが相談して、子育てや教育に関心のある人望の厚い家を寝屋に選ぶ」という(伊勢志摩観光ナビhttps://www.iseshima-kanko.jp/spot/2890)。

実の親だけが子育てをするのではない、こういう仕組みがあると親は安心して子育てできるだろう。しかしながら、いろいろなしがらみを嫌って、また、子供が進学によって地域から出ていくようになって、このような仕組みは廃れたものと思う。

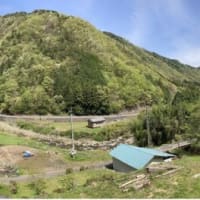

私が田舎で暮らしてはじめて気がついたのは、コミュニティのリーダー層の個性が多彩だということだ。都会の地域ではそもそもそのようなお付き合いが希薄だし、職場では人間関係は個人というよりそれぞれの立場としての関わりなので、その人の人間的な個性が際立つということがあまりない。それに対して田舎では、人望のあるなしというのがよくわかる。あまり多くは口にしないけれども人望があり、最後は皆がその人の判断を仰いで物事が決まっていくような人がいる。そういう人ならば、昔だったら仮親を何人も頼まれるのだろうなと想像する。

仮親というほどでは全然ないけれども、田舎では子どもの数が少ないこともあって、子どもたち一人一人のことを地域の人がよく知っている。私などもその子と直接話したことはなくても、あの家の何番目の坊だ、お嬢だということが家や近所で話題に上る。ちょっとみない間に大きくなったとか、ずいぶんしっかりしてきたとか、本人の知らないところでそういう噂話がされている。田舎あるあるで本人には心外かもしれないけれども、地域の皆さんに見守まれているともいえる。

人望のある人たちが地域の中で存在感を持っており、そういう人たちに見守られながら子どもが育つ。かつての濃度ではなくなってはいるもの、そういう地域をなくさないように盛り立てて行きたいものだと思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます