紹興と言えば誰でも紹興酒を連想する。壷に入った紹興酒を買った。これはまろやかで実にうまい。

紹興は、魯迅の故郷として観光地になっている。

左は魯迅の小説「孔乙己」の舞台となった居酒屋。一帯は古い街並みのまま保存されている。

魯迅が学んだ塾

紹興は紀元前5世紀ごろ呉越戦争の舞台となった所で、興味の尽きないドラマチックな歴史がある。

越に敗れた呉王は、薪の上で寝て(臥薪)復讐心を忘れぬようにし、やがて時を得て越を破った。今度は敗れた越王は呉王の馬屋で奴隷のような屈辱生活を強いられた。その悔しさを忘れぬために部屋に牛の肝を吊るして毎日舐めた(嘗胆)。これが「臥薪嘗胆」の起源という。

嘗胆の越王勾践(こうせん)を助けたのは名参謀范蠡(はんれい)である。范蠡は傾国の美人西施を呉王に送り込んで呉王をメロメロにしてしまい、呉を破る。これは史記に出てくる話で歴史ドラマとしては十分面白い。

さらに范蠡は呉が滅びる際、西施を連れ出して斉まで逃げ、一生を添い遂げたという俗説があるが、ここまで来ると范蠡びいきの話かもしれない。

それにしても、「勾践」や「范蠡」の名を聞くと、実は自然院にはググと来るものがある。それは自然院の生い立ちにかかわる物語である。

自然院は、大阪河内の国で育った。楠正成の故郷で大楠公崇拝の風土が残っており、小学校では地元出身の先生から正成の武勇伝や後醍醐天皇への忠勤話は耳タコができるほど聞かされた。(だから足利尊氏はとんでもない悪い奴だとずうっと思っていた)

音楽の時間には先生の趣味で後醍醐天皇を慕う児島高徳の歌(文部省唱歌)も習った。サビの部分は

♪ 天勾践(こうせん)を空しゅうする勿れ 時に范蠡(はんれい)なきにしもあらず。

というメローディアスな曲でよく愛唱した。だから、子供の時から「勾践」や「范蠡」は他人とは思えない程の親しみを覚えてきたのである。50余年経って、その地にやって来るとは感慨無量である。

上海や杭州は鹿児島の西側800kmあたりの所にある。だから鹿児島が梅雨の頃は上海も梅雨である。「西湖へ行きたい。でも梅雨だから心配」というと、中国人の友人が「中国では雨の西湖も風情があると言われています。」という。

蘇東波が西湖を詠った漢詩に「山色空濛として雨も亦奇なり」とある。さらにその美しさを中国4大美人西施になぞらえて「淡粧濃抹総て相宜し」と続く。すなわち、「晴れの西湖は丹念に化粧した濃抹姿であり、雨の西湖は薄化粧のようであり、それぞれに素晴らしい」と讃えている。絶世の美人というのは、肉眼で見た経験はないが、そんなものかなと想像する。

やはり雨だった。淡粧の佳人に思いを馳せながら、現実には女房を連れて見物することにした。 最初にやって来たのは、西湖の南端にある雷峰塔。先ずは上から西湖を見ようという訳である。しかしガスっていて遠くは良く見えなかった。

それより塔の中に飾ってある木彫り絵に見とれてしまった。立体的に彫ってあり、迫力がある。

次に淨慈禅寺を訪れた。ここは道元も修行をした所で曹洞宗も此処を本山としているとのこと。ってことは、永平寺より上ということになるのかも。

黄金の仏様は絵になる。 この坊様もどこか絵になる。

次は曲院風荷。蓮の花を観賞する名所らしい。雨がひとしきり激しくなってきた。雨に煙ると遠景が適度にぼやけて景色が立体的に見えて、これもまた乙なものである。西施の薄化粧とは、これの事かも。淡粧濃抹総て相宜し。

夜は湖畔で催される音と光のショー「印象西湖」を鑑賞した。北京五輪の演出を手掛けた張芸謀監督のプロデュースという。舞台が水面よりやや下に敷いてあり、その上で演技をするのだが、役者さんたちが忍者のように水面を歩いているように見えて面白い。湖を舞台にするスケールの大きさ、光を有効に使いソロになったりマスゲームになったり、変化のある構成で飽きることはない。一時間があっという間に終わった。

抗州名物、鶏の蓮葉蒸しを食べた。鶏を蓮葉で何重にも包んだ物が店頭に並べてあり、注文すると蒸し焼きにしてテーブルに持って来てくれる。ハサミで蓮葉を開くと頭も足も丸ごと入っている。30元(420円)

中国には新幹線で寝台車がある。北京~上海間1500kmを10時間で結ぶ。両駅から夜9時台に4本出発し、朝7時台に相手駅に到着する。

寝台車に乗りたいと言ったら、私の通訳君は「先生、飛行機の方が便利なのに」と言った。確かに飛行機の方が時間も短いし快適ではある。運賃も余り差がない。総合的には飛行機の方に分がありそうだ。しかし、自然院は好奇心の塊。世界で中国にしかない新幹線寝台車に一度は乗ることにした。

新幹線(中国では動車組という)の乗客は、列車毎に指定された待合室で待機する。待合室番号は電子掲示板に表示される。空港で便毎に搭乗ゲートが指定されるようなものである。発車の10分前になると待合室からホームへ誘導されて乗車する。

待合室からホームを通って車内へ。端っこの車両だと10分で移動するのは、かなりきつい。

「はやて」を基本に開発した中国版「和楷号」(調和という意味)

寝室は上下2段で4個のベッドが設置されている。スリッパも用意されている。それが4色になっている事に気がついた。4人の客がスリッパを混同しないようにとの配慮で、意外と細かい気遣いがされているんだなと感心した。 食堂車にも行ってみた。麺類を注文したらインスタント・ワンカップが出てきた。まあ、こんなものか。ビールも飲んで再び寝室へ。 ベッドはやや狭いが何とか許容範囲。熟睡するには、振動が気になりデリケートな自然院にはやはり難がある。

結論:経験として一度は新幹線も良いが、恒常的には飛行機を利用したい。

寝室は上下2段。一室に4人。

食堂車

運賃について、もう少し詳しく述べると、新幹線寝台車が上段655元(約8,800円)。一方飛行機代は、、上海~北京は競争が激しいので800元くらいからあるので、大きな差はない。ちなみに、中国の鉄道は日本に比べると滅法安い。日本には新幹線寝台車がないので比較はできないが、座席車同士で比べると日本の値段の2~3割くらいである。

中国の高速鉄道建設の勢いは猛烈である。鉄道省の発表によると、2012年までに高速鉄道(250km/h以上)を9,000km建設し、総延長を13,000kmとし、日本・ドイツを抜いて世界一となるらしい。現在においても、在来線で200km/h以上で走行している距離は6,550kmあり、新幹線分3,670kmと加えると既に世界一なのだそうだ。

走行速度においても、眼を見張る勢いである。中国の新幹線は高速型(最高時速250km/h級)と超高速型(350-400km/h級)がある。自然院が今回乗ったのは、日本の川崎重工と共同開発した高速型である。外見も「はやて」そっくりである。一方、超高速型はドイツ・シーメンス社と共同開発したもので、京広高速鉄道(北京~広州間2012年開通)で使われる。昨年12月に武漢~広州間が開通し、既に営業走行している。

リニアモータカーも既に上海市内と浦東空港の間を世界最速の最高時速431km/hで走っている。実は自然院の事務所の近くに路線があり、窓から疾走する姿が15分毎に見られる。

さらに上海~杭州(199km)のリニア・モーターカー線建設が今年始まった。わずか4年で開通に漕ぎ着けるという。

一方、日本のリニア・モーターカー計画は、東京~名古屋間の開通が2025年を予定していたが、遅れそうだと先日のニュースは伝えていた。日本は土地買収・騒音問題など障害要因が多いのは仕方がないが、中国の勢いを眼のあたりにすると大丈夫かいなと、つい心細くなってしまう。

アメリカではオバマ大統領が13地域で高速鉄道を敷く構想を打ち上げた。これまで航空機に頼っていたアメリカ人が日本などの例を見て高速鉄道の有用性に目覚めたとのことで、それは日本にとっても誇らしいことではある。しかし、肝心のアメリカへの売込みでは、フランス・ドイツはもとより韓国・中国よりも出遅れてしまっているらしい。

40年前に世界の常識を覆して新幹線を完成させた日本の技術は賞賛に値する。しかし、いつの間にか日本は世界に追い越されつつある。どうして、こうなったのだろうか?? 携帯電話やパソコンと同じで、国内市場重視のあまり国際標 準に合わせる努力を怠って来た結果だろうか??開発資金が潤沢にあり、意志決定の早い中国は手強いぞ。中国企業の内部に入って、その強さを感じる。頑張れ日本。

普天間問題などで政治が低迷するなかで、唯一明るいニュースということも、iPad狂想曲に輪をかけたのかも知れない。

その中で、気になったのは中国製iPed(紛らわしい名前だが)の話。

またまた中国が外見までそっくりの模倣品を作ったか、しかも値段が日本のiPadの4分の一以下とくれば、「もしかして買い得?」と誰もが関心を持つのも当然だろう。現に「仲間を募って代表者が中国にiPedを大量購入に行くことにしよう!」などと呼びかける書き込みも登場している。

まるで中国へ行けば簡単に模倣機械が買えるような幻想が、日本のオタクに跋扈しているようである。

現状はどうか? 中国のオタクに「iPedって知っているか?」と聞いてみたら、誰も知らないという。中国最大(というよりアジア最大らしいが)の百度(BAIDU)でiPedを検索してみると、「日本からの情報では中国製Ipedというものがあるらしい・・・」というふうに中国では戸惑いが見られるというのが実情である。

少なくとも日本で騒がれているほど、Ipedは中国の主流の一角にはなっていない事は確かである。数年いや数ヶ月先は見えないが。

本ブログとしては珍しく写真なし、しかも時事問題でした。

この寺の建立は247年というから、日本では卑弥呼の時代である。空海も遣唐使として訪れたという。そんな古刹であるが、上海のほぼ真ん中にあり、周りは高層ビルに囲まれている。

入場料30元(400円)は当地としてはちと高いように思われるが、その価値はある。お線香に火を付け両手で持って庭の真ん中から四方の仏様に向かって拝礼し願をかけるのが作法のようだ。中国人の願は「お金が儲かりますように」というのが多いそうだ。日本人なら「商売繁盛」くらいだが、中国人はストレートというか露骨である。

こんな古い寺なのに、仏像は割と新しくピカピカである。左の仏像は一木作り。こんな大きな像を能くも彫ったものだと感心する。次の仏像は銀仏。その次が照普仏。

下の写真は個性豊かな仏さんが並んでいるので撮りました。ひとりひとり顔を見ていると愉快になってきます。

近くの靜安寺公園には、石碑があります。字体はそれぞれ異なるが、いずれも素晴らしい。しばらく立ちすくんで魅入ってしまいました。ただの石でも字で飾ると立派になるものですね。

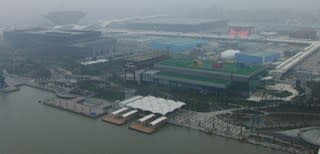

万博会場は黄浦江の両岸である。この両岸を結ぶ橋の一つが蘆浦大橋である。この橋は世界一の径間を持つアーチ型で、面白い事にこのアーチに一般人が登ることができる。(ただし入場38元=500円。身長120cm以下の人は禁止) 建設中の万博会場が眼下に見下ろせるというので、高い所に登るのが大好きな自然院は早速登ってみた。

入口にある看板。「上海に攀じ登る」と書いてあるのが面白い。

このエレベータでまず高架道路まで上がる。

エレベータの上部から下を見る。ここで地上50m。支柱が細く見える。地震がない場所とはいえ大丈夫かな。

ここからアーチに登る。357段の階段。かなり急角度でしんどいよ。

建設中の万博会場。水面から110mのアーチ最上部から望む。

残念ながら霧であまり良く見えない。

下りも気をつけて。車道や車が小さく見える。

自然院は、大阪万博の時は入社直前の学生で大阪に居た。そして上海世界博では定年後で上海に居る。何とも博覧会がサラリーマン生活の前後を画しているような因縁を感じる。

それがようやく春景色になったので、付近の写真を撮ってみた。

紫木蓮の並木(木蓮は花びらが厚く、いかにも中国の花という感じ)

菜の花畑

菜の花の柔らかい黄色が好きである。菜の花畑はそこらじゅうにある。あぜ道を歩くと菜の花独特の香りが充満している。子供の時に嗅いだ思いが蘇り、懐かしい感じがする。

川一筋 菜種十里の宵月夜 母が生まれし国美しむ 与謝野晶子

この歌は高校の時習った。50年経った今でも覚えているのは、母の故郷の徳島にも同じような景色があり、とりわけ印象深かったからである。(あの頃は多感だったからなあ!!)

ここは長江(揚子江)の南。つまり「江南の春」そのもの。漢文の授業で習った事だけは覚えているが中身は忘れたので、調べてみた。以下の通りです。

千里鶯啼いて緑紅に映ず 水村山郭 酒旗の風

南朝 四百八十寺 多少の楼台煙雨の中

花にうつろう鳥の声 風にゆらめく酒の旗

伝え来れる寺でらの 鐘楼も煙る雨のなか 杜牧

今あらためて読んでみると、ほのぼのとした大陸の春の長閑さが伝わってくる。漢詩もいいもんだ。今の高校では漢文はほとんど教えないとのこと。漢文やる暇があったら英語をということらしい。教育も実用本位というのでは、ちょっと寂しい気がする。50年経ってから授業を思い出す男もいるのだから。

昨日、北京など北部で例年になく激しい黄砂嵐があったと当地のTVで報道していた。本日は日本でも黄砂の被害が相当出たとのこと。やはり日中は一衣帯水なのだ。

因みに、上海は黄砂の通り道から南にそれているので、黄砂被害はない。