以下の内容は「呪縛の言語行為論」を書こうとしてつらつら考えながら書いているうちに話が逸れてしまった、というものである。今のところどこにも帰属させられない雑考だということで無題とする。

●

哲学の伝統において難題のひとつとされている問題に他我問題(他我論)がある。人間はどういうわけか同種の個体を自分と同じ種類の、つまり固有の心的領域をもつ存在だと認めることができるが、それはなぜか、という問題である。

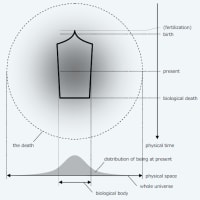

あるいはもっと根本的なことで言えば、人間はその心的領域において自分とそれ以外(外界)を区別しているというのはいいとして、その外界が認識論的な暗闇ではなく、つまり「何もないのではなく」、そのうちに多様な、区分できる対象を含んでおり、区分できる対象が配列された空間の拡がりや奥行きとして見る、要するに「何かがある」のはなぜか、という問題である。

つまり、他人を同種の個体だと認めるにしても、それ以前にまずその他人が対象として認識できなければいけないわけだが、デカルト的な「我あり」から哲学を展開しようとすると、実はどこまで行ってもいわゆる独我論しか出て来ない、「我」ばかりは確かにあるが、その外に「何もないのではなく、何かがある」ということを言うことが、実は全然できない、という問題があるわけである。あるいはたとえばマルブランシュのように、それを言うために神の存在を導入するようなことを、たいてい始めてしまう(しかしこのマルブランシュの「神を通して見ている」という議論が、実は我々にとってのヒントになる)。

「なぜ何もないのではなく、何かがあるのか」「何かがあって、そのうちのあるものは自分と同じような存在である(とわかる)のはなぜか」これをきちんと解くか、せめて考えを明確にした上でないと、哲学は独我論以上のことは何も議論できないのだが、解けないものは解けないし、さりとて独我論に拘泥しているわけにもいかない、ということで、独我論以上のことを論じようとする哲学(つまり他我の哲学的心理学とか、たいていの社会(言語)哲学とか)は、たいてい、論じようとする対象は理屈抜きでとにかくあるのだ(笑)という、割と無体な命題を公理として置いた上で(しかも、たいていはそのことを明示せず、暗黙の前提として)それを論じる格好になっているわけである。(詳しく書く気がしないので書かないが、心身問題が長らく解かれて来なかった理由のひとつも、おそらくはここにある。)

それがたとえば目の前の灰皿のような物体についての議論であれば、物理的な物体としての灰皿は心的領域上の(つまり表象としての)灰皿と大きく違うものでもないというか、要するに科学的知見と対照させた議論ができるから、あまりひどいことにはならないのだが、「他者の心」とか「社会」とか、あるいは「国家」とかいうような根本的に心的領域上の対象でしかないもの(つまり「幻想」)を論じようとすると、たいていしっちゃかめっちゃかのことになるわけである。

いや、専門の哲学者は本当はそんなにしっちゃかめっちゃかではないとしても、それはしっちゃかめっちゃかになりそうになると、もの凄い勢いで独我論ないし懐疑論の方へ退却してしまうからである(笑)。実際、個別の専門分野の議論がその分野の根本(基礎)的な概念規定に触れてくるようになると、たいていしっちゃかめっちゃかのことになるわけだが、これはつまり個別の分野を支える根本(基礎)概念について、ある水準から先では哲学のサポートが受けられないという事実を反映していると思われるわけである。

わたしの知る限りそういう体たらくに陥らないことを志して、それなりにどこまでもサポートを与えられるだけの首尾一貫した体系を構築したのは、今においてなおヘーゲルからマルクスの系統だけだということになる。そしてこの系統も長らく改訂を必要とされているのだが、それはまだ果たされていないのである。だいたい翻訳された文献で読んでいてさえ、これらの系統の議論はただ読みさえすれば誰にでも判るというほど(少なくとも今日の基準で言って)明確な議論はしていない。ヘーゲルやマルクスの訓詁註釈をやってるだけで生涯メシを食ってしまう人がたくさんいる(・・・今はもうたくさんはいないか)ゆえんである。

●

哲学の伝統において難題のひとつとされている問題に他我問題(他我論)がある。人間はどういうわけか同種の個体を自分と同じ種類の、つまり固有の心的領域をもつ存在だと認めることができるが、それはなぜか、という問題である。

あるいはもっと根本的なことで言えば、人間はその心的領域において自分とそれ以外(外界)を区別しているというのはいいとして、その外界が認識論的な暗闇ではなく、つまり「何もないのではなく」、そのうちに多様な、区分できる対象を含んでおり、区分できる対象が配列された空間の拡がりや奥行きとして見る、要するに「何かがある」のはなぜか、という問題である。

つまり、他人を同種の個体だと認めるにしても、それ以前にまずその他人が対象として認識できなければいけないわけだが、デカルト的な「我あり」から哲学を展開しようとすると、実はどこまで行ってもいわゆる独我論しか出て来ない、「我」ばかりは確かにあるが、その外に「何もないのではなく、何かがある」ということを言うことが、実は全然できない、という問題があるわけである。あるいはたとえばマルブランシュのように、それを言うために神の存在を導入するようなことを、たいてい始めてしまう(しかしこのマルブランシュの「神を通して見ている」という議論が、実は我々にとってのヒントになる)。

「なぜ何もないのではなく、何かがあるのか」「何かがあって、そのうちのあるものは自分と同じような存在である(とわかる)のはなぜか」これをきちんと解くか、せめて考えを明確にした上でないと、哲学は独我論以上のことは何も議論できないのだが、解けないものは解けないし、さりとて独我論に拘泥しているわけにもいかない、ということで、独我論以上のことを論じようとする哲学(つまり他我の哲学的心理学とか、たいていの社会(言語)哲学とか)は、たいてい、論じようとする対象は理屈抜きでとにかくあるのだ(笑)という、割と無体な命題を公理として置いた上で(しかも、たいていはそのことを明示せず、暗黙の前提として)それを論じる格好になっているわけである。(詳しく書く気がしないので書かないが、心身問題が長らく解かれて来なかった理由のひとつも、おそらくはここにある。)

それがたとえば目の前の灰皿のような物体についての議論であれば、物理的な物体としての灰皿は心的領域上の(つまり表象としての)灰皿と大きく違うものでもないというか、要するに科学的知見と対照させた議論ができるから、あまりひどいことにはならないのだが、「他者の心」とか「社会」とか、あるいは「国家」とかいうような根本的に心的領域上の対象でしかないもの(つまり「幻想」)を論じようとすると、たいていしっちゃかめっちゃかのことになるわけである。

いや、専門の哲学者は本当はそんなにしっちゃかめっちゃかではないとしても、それはしっちゃかめっちゃかになりそうになると、もの凄い勢いで独我論ないし懐疑論の方へ退却してしまうからである(笑)。実際、個別の専門分野の議論がその分野の根本(基礎)的な概念規定に触れてくるようになると、たいていしっちゃかめっちゃかのことになるわけだが、これはつまり個別の分野を支える根本(基礎)概念について、ある水準から先では哲学のサポートが受けられないという事実を反映していると思われるわけである。

わたしの知る限りそういう体たらくに陥らないことを志して、それなりにどこまでもサポートを与えられるだけの首尾一貫した体系を構築したのは、今においてなおヘーゲルからマルクスの系統だけだということになる。そしてこの系統も長らく改訂を必要とされているのだが、それはまだ果たされていないのである。だいたい翻訳された文献で読んでいてさえ、これらの系統の議論はただ読みさえすれば誰にでも判るというほど(少なくとも今日の基準で言って)明確な議論はしていない。ヘーゲルやマルクスの訓詁註釈をやってるだけで生涯メシを食ってしまう人がたくさんいる(・・・今はもうたくさんはいないか)ゆえんである。