| ※ | 以下はWellman, H.M. (1993). Early understanding of mind: The normal case. In S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg, & D. Cohen (Eds.), Understanding other minds: Perspectives from autism (pp. 10-39). Oxford, UK: Oxford University Press.の邦訳Wellman, H.M.「初期の心の理解:健常児の場合」S・バロン=コーエン、H・フランスバーグ、D・コーエン編『心の理論』八千代出版(1993)を私的に部分的に訳し直したものである。上の題名に「04」とあるように途中からで、なんで途中から始まるのかというと、たまたまここから作業を始めて、まだこれだけしか出来ていない(笑)からである。なんでこの私訳をやっているのかはこの「発達心理学を読む」シリーズの(3)を眺めてもらえばわかる。訳文の大部分は特に不服もないのでそのままになっていたりするが、主にintentionalityが「意図」と誤訳されている(としか思えない)のを「志向性」に直して、他に関連する語の訳などをちょこちょこいじったりしている。ちなみにコドモをカタカナで「コドモ」と綴るのは、わたし自身がコドモだった頃からの作文上の趣味である。 |

乳幼児

前節では3,4歳の健常児の信念-欲求心理学について概要を述べてきたが、ここではこの概要を受け入れたとして話を始めよう。そこで問題となるのが、他者の信念-欲求を理解することができるようになるまでの乳児期から始まる発達についての問題であり、以下ではこれらの発達的指標について言及することにする。これらの問題に言及しようとすると、10年前にBretherton他(1981)が提起した問題に戻らざるを得ない。その問題とは、乳児はいつ、どのような意味で、他者の内的な、主観的な生(lives)を理解するようになるのか、というものである。この問題に対しては一定の同意はまだ得られておらず、文献で考察され始めたところである。しかし、数々の発見がなされており、これはたくさんの研究者が乳児の社会性の理解のさまざまな局面に興味を抱いていることの反映である。これら数々の発見から一定の発達経過について言及することが可能であり、本節の目的はまさにここにある。

まずはじめに、わたしは、乳児が人間について学習するように準備されて生まれてくると考えている。人間の乳児は社会性を持つ種(social species)として、すなわち社会的な対象や経験の世界の中で生まれるが、人間の乳児がこれらの世界で生存し、これらの世界について学習できるようになったのは進化により得られたとするのは明らかであるように思われる。さらに、3,4歳までに信念-欲求心理学のようなものを獲得することによって、コドモは極端と思えるほど早く複雑な理解のシステムを獲得するようになる。それは、時間的経過の上では初期段階の言語学習と同じくらい早く獲得される。もし、乳児がこの領域で真っ白の状態(blank state)で獲得し始めるとしたら、これほど早く獲得することは不可能であろう。もし、ある意味で、生の社会的経験のデータをある方法で分析し、それらのデータに留意し考慮するように、あらかじめ準備されて生まれて来なかったならば、これら生のデータで心の理論を確定するには不十分である。乳児をこのように認知することが直ちに、人間は生得的に信念や欲求に関する心を理解することができるように生まれてきたに違いないとする結論(Fodor 1987)を必要とするわけではなく、こう考えることで有効な先行指標が必要となるとわたしは考えている。さらに、乳児をこのように見なすことで、乳児にとっての課題は単一の理論を構築することであるという結論を下す必要もない。乳児が、複雑で示唆に富んだ家族や文化といった社会生活に精力的に入っていくことができるようになるためには、最初に社会について理解できることが必要であるということにすぎない。このような前提にもとづき、乳児はある種の協調的研究プログラム(collaborative research program)を開始し、その結果、3歳頃から心の理論を獲得しはじめ、最終的には各文化の中での民衆心理学(folk psychology)を大人として達成するようになる。

年少の乳児

生後6ヶ月またはそれ以前の乳児でさえ複雑な社会的創造物である。乳児は必ずしも生後直ちにではないにしても数ヶ月後には急速に、泣き、笑い、他者の顔を気にするようになり、他者を模倣し、愛着行動を示し、二者間の対面交流を日常的にするようになる。さらに、少々荒っぽい記述を許していただくならば、乳児を信念と欲求を持った生き物として記述しても、まったくさしつかえない。乳児は自分が欲しいと思っているものに手を伸ばしたり見たりするし、事物や人々に関する表象を作り上げ、出来事や関係を覚え、欲求を満たすことを邪魔されるとフラストレーションを示し、予期しないことが起こるとびっくりする。しかし、信念や欲求(またはそれと類似のもの)を持つことを、信念や欲求を理解することと同一のものと見なすべきではない。ここでの問題は、乳児がそのような精神状態を他者に帰属させたり、あるいはそのような精神状態を自分の中に認識するのかどうか、また帰属させたり認識することがあるとすれば、それはいつするようになるのかというものである。後に述べるが、これは乳児期後期であるとわたしは仮定している。しかし、ここで簡単に、どのように乳児期前期の特定の能力が後にこれらの達成を準備するのかについて言及しておくことは有益である。

心の理論は、大人(確実に)の場合と同様、3歳児(これはわたしが主張していることだが)においても、ふたつの側面──特定の実在を選び出す存在論的側面(たとえば志向的な行為や精神状態)と、それらの実在がどのように関連しあっているかについて説明する因果的側面(たとえば信念-欲求の因果関係)──が密接に結びついているのは明白である。これに対して、初期の乳児の社会的理解はふたつの平行した先行的側面──社会的対象を選別するメカニズムと、初期の生物・人間の因果関係の理解──を含むものとして解釈することが可能である。

年少の乳児は特に社会的対象に自らを適合させ、社会的対象と相互交流できる生き物であるように思われる。乳児は特に人の顔(または、最初、顔のように配列されているものや顔のような特徴をもつもの)を気にするようになる(Sherrod 1981)。乳児はかなり早い時期に顔の情動的表情を識別するようになり(Nelson 1987)、人間の行為を模倣するようになる(Meltzoff and Moore 1983)。乳児は他者によりなされた身体的接触が望ましいものであることを見出し、このような身体的接触を求め、随意的運動を開始するようになる。また、乳児は他の音にもまして人間の話し声──特に女性の話し声で、その中でも特に母親の声──に注意を向けるようになる(DeCasper and Fifer 1980)。乳児が人を特別重要な情報を持った実在として選別し、注目し、表象できるようになるという特質に対しては、アタッチメント理論(たとえばBowlby 1969を参照)から適切な説明が示唆されているし、また、親子間の相互作用に関する研究(たとえばStern 1985)からもさまざまな報告がなされている。ある乳児研究者は、ほぼ生後1~3,4ヶ月にかけて乳児が特に人間に興味を示し、ほとんどの時間を二者間の社会的交流に費やしていることに注目している。その後、生後半年を経過するようになると、乳児はいくぶん人々から距離を置くようになり、ものの世界に注意を向けるようになる(Collis 1981; Kaye and Fogel 1980; Bakeman and Adamson 1984)。しかし、この注意の対象の相対的変化は、初期の社会的定位が何に向けられているかを強調するためのものである。

乳児の因果関係の理解はどうであろうか。生後6ヶ月までに、乳児には物理的対処の機械的な因果関係について基本的知識を持っていることを示す兆候が現れるようになる(Leslie and Keeble 1987)。また、乳児が急速に人間あるいは生物の因果関係について、ある特定の側面を理解するようになると想像することは容易であろう。年少の乳児は「生きてる(animate)」生物学的動きと無作為的、または人工的な動きを区別することができる(Bertenthal他 1985)、また年長の乳児はたとえば13~16ヶ月までに、動物や人間において可能な生体内部で生み出された自己推進的(self-propelled)動きと、ボールや椅子のような物理的対象物が動く際に必要とされる、外からの力の転移との間の違いを区別することができるようになる(Poulin-Dubois and Shultz 1988; Golinkoff 1983)。Premack(1990)が最近、経験的な実験からというよりは思考実験に基づいて論じているように、年少の乳児はたぶん、「命なき(inanimated)」外から引き起こされた物理的運動と「生きてる」ものの自己推進的な動きを区別する、生物学的に準備された豊かな特質を持っていることは明らかである。

| ※ | わたしの故郷では、ものを取ろうとしてうっかり取り落とすことがあると(特にジャッグルした果てに落としてしまったりすると)、反射的に「うわ、生きとった!」と叫ぶ、生活言語の不思議な習慣があるのだが、このanimateという語のニュアンスはまさにその習慣の含意にぴったり合っているような気がする。もとの訳では「有生的」などと訳されているが、ここではそんな学術的な堅苦しさで使われてはいない気がする、というかそういう語を用いると、あたかもanimate/inanimateという語がその背景に、学術的によく定義された概念をもつものであるかのような誤解を与えるかもしれない。もちろんそんな結構な学術的定義などはどこにも存在しない、というか、そんなものがあるのなら人工生命の研究はいらないわけである。 |

ある対象が独力で動くのに対して別のものはそうではないと理解することは、乳児にとっては「生きてる」対象と「命なき」対象や出来事を区別するのに有益である(Gelman and Spelke 1981)。そして、「生きてる」対象や動きに特別の注意を払うことで、人間という集団の中で生活している乳児には人間についてのおびただしい情報を得る手助けとなることであろう。ただし、ある実在や行動を「生きてる」と考えることが必ずしも精神についての特別の概念を必要とするわけではない。ミミズは「生きてる」実在であり、くしゃみは「生きてる」人間の行動であるが、どちらも心の理論から理解する必要はない。精神状態についての概念や、ある精神状態によって引き起こされた行為は自己推進力(self-propulsion)を超えたさらに何かを必要とする。哲学者は志向性(intentionality)という用語を用いているが、自己推進力を超えた何かを明らかにするには志向性の理解のようなものが必要とされるだろう。

この意味での志向性の含意(hallmark)は「について性(aboutness)」つまり「対象に向けられていること性(object directedness)」ということである※。

| ※ | このaboutnessとかdirectednessとかの変な語は実際にintentionalityの同義語というか別表現としてたいていの哲学書で紹介されているものである。たぶんintention(意図)と区別するためであろう(実際、マジで紛らわしい)、あえてこれらの変な語を使う哲学者もいるようだ。 |

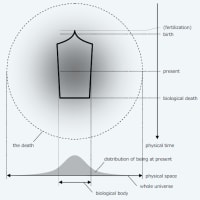

欲求や信念としての志向的状態とは、何らかの「対象の」「対象への」あるいは「対象についての」欲求や信念である。図2-2の、単純な欲求と通常の信念について示した図を考えてみよう。リンゴに対する欲求と、あれがリンゴであるという信念のいずれもが対象を特定する(object-specific)ものである。つまりリンゴについての欲求であり信念である。この種の分析において、普通にいう「intentionalな行為」──意図的(deliberately)にリンゴに手を伸ばす、といったような──にはintentionalityのふたつの意味が含まれている。ひとつは日常的な意味、すなわち「それは故意に、つまり目的があって行われている(on purpose)」から意図的(intentional)だということを意味している。そしてもうひとつの、より広い意味におけるそれは、リンゴを手に入れるという目標(goal)とか、リンゴに対する欲求とか、それがリンゴであるという信念とかのような、内的な志向状態を意味している。後者の意味での、つまり志向的なという意味でintentionalな行為は、単なる自己推進的な運動とは非常に異なる。最小限に見積もってもそれは、ある特定の対象への(toward)自己推進的な運動なのである。ゆえに、(人間が)志向性(志向的状態)をもつということは、自己推進的な運動の能力をもつという以上の何かなのである※。

| ※ | 原文では実際にself-propelledとかself-propulsionとか、強いて訳せば自己推進的とでも訳すよりほかない表現が用いられているのだが、物理学や機械制御の領域でなら、これらは一言でautonomous(自励的もしくは自律的)と表現されるものに相当している。そしてautonomousな機械やシステムの振る舞いを一般にautomaticと表現することを思えば、このあたりは全部「自動的」とか、さらには「からくり人形(automata)のような」などと意訳してしまっても構わないかもしれない。わたしなら自励運動と訳すだろう。 |

(志向性をもつというためには)特定の対象(内容)への(についての)内的な状態(態度)をもっていなければならないのである。自己推進的な運動の能力を持つか否かは「生きてる」ものと「命なき」ものを分ける基準でありえよう(may※)が、志向性をもつかどうかはそれが心を持つ(精神的である)ものであるか否かの基準なのである。図2-2に示したような単純な欲求でさえ、この萌芽的(rudimentary)な意味において志向的なのである。

| ※ | このmayは「だいたいあってる」ところを含意するものとして重要である。自励系がみんな「生きてる」のなら、この宇宙は全体がひとつの生き物だということになってしまう。もちろんここではそんな厳密なことは言われていない、というかあくまで心理学的な、つまり知覚の話である。ランダムに3次元運動するモータを仕込んだバイブレータのようなものを手に掴むと、我々は誰でもそれを「まるで生きてるようだ」と感じる。それは生きてる虫を手に掴んだ時の手応えと非常によく似ているからである。そして前者が生き物でないことは、我々は知覚の伝えることとは別の知識から理解している。実際、目隠しされてその知識の適用を封じられると、ただのゴム製のオモチャを掴ませてさえ、虫嫌いの人は飛び上がってそれを投げ捨てようとするわけである。 |

Premack(1990)は、年少の乳児が自己推進的運動を区別することができるようになったとき、この乳児は自動的にそういった動きをintentional※だと解釈することができるようになっているとした。

| ※ | このintentionalは「意図的」でも「志向的」でもなく、その前の段落の最後で言われたことに対応している。つまり、訳すなら「心(志向的な意識)をもつもの」ないし「精神的」であることの証という意味で使われていると思える。これはこの著者における(あるいはこの研究領域における)固有の意味であり用法だと見なすべきである。以下では──少々くどくなるが──「心(志向的な意識)をもつもの」と訳してみる。 |

しかし、わたしの知る限り、年少の乳児が人間や人間の行為を「心(志向的な意識)をもつもの」と解釈していることを示す研究(報告)はない。実際、多くの乳児研究者が、生後9~12ヶ月の期間に初めて顕在化してくる乳児の社会的相互作用(social interaction)の変化に言及し、ここで初めて乳児は自己(self)を他者と著しく異なったものと見なすようになると考えられるとしている。この変化を主観性(subjectivity)(Stern 1985)、二次的相互主観性(secondary intersubjectivity)(Trevarthen and Hubley 1978)、志向的伝達(intentional communication)(Bates他 1979)、三項関係への気づき(triadic awareness)(Adamson and Bakeman 1985)などと名づけたり、潜在的な心の理論(implicit theory of mind)(Bretherton他 1981)と呼んでさえいる。(けれども)わたしの考えでは、乳児が外的な対象や出来事「の」経験、もしくはそれら「についての」経験を確かにもつ、という、萌芽的だが重要な意味において、人々(自己と他者たち)が「心(志向的な意識)をもつもの」であることを理解するようになるとはっきり言える(can be cogently argued)のは、年長の乳児になってからである。