学生運動が騒がしかったころに学生時代を過ごした

学内には特徴的な文字が書かれた大きな看板が置かれていた

スピーカーを通じてベトナム戦争や産学共同体への抵抗を訴えていた

(今は産学共同は当たり前のように捉えられているので隔世の感がある)

ノンポリだったので無関心ではないが、何にも参加せずにいた

学生運動の反対行動の中に「公立大学の授業料の値上げ反対」があった

当時の国立大学の授業料はとても安くて、月1,000円だった

確か高校のそれよりも安かったと記憶している

それが3倍になる政府の方針が提示され当事者として学生は反対行動をした

この時、3倍になることに反対はできないかもしれない

と思ったことを覚えている

その頃はモラトリアム時代を謳歌して、だらしない学生生活を過ごしていた

勉強もあまりせず、マイペースで時間の過ぎるのをただ経験していた

だが、それで良いのか?という気持ちは少なからず持っていた

こんなに大学の授業料が安く済んでいるのは国が補填しているからで

それを思うと、自分の生活はダメだな、、と申し訳ないと思ったり

安すぎる授業料を値上げするのは仕方ないというか

自己弁護するためにもこの程度の値上げはしたほうがいいのかもと思ったりした

値上げだから反対!

その理由の如何をを問わず、そのように反応するのは違うんじゃないか

と感じたことは今も覚えている

話は変わって、現在はまるで決まり文句のように

共産主義とか社会主義が否定される傾向にある(GHQの教育方針のせいで?)

それは問答無用の扱い方で、社会主義だからという理由で避けるべき考え方とされている

だが、なんでそんなに嫌われる考え方なのだろうか?

と考えてみると自分にはよくわからない

そもそも社会主義が生まれる歴史的必然性はどこかにあっただろうし

マルクスの考え方も当時の社会の精緻な分析から生まれたものだと思う

少なくとも不公平な社会をなんとかしようとした気持ちはわかる

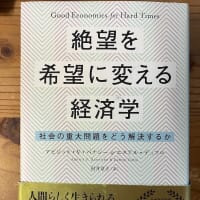

だから、それまでも否定して、頭ごなしに全否定するのはよくわからんなあ

という気分だ

共産主義とか社会主義が嫌われるのは

理想とする体制に持っていく手段のせいなのかもしれない

つまり革命とちょっとばかり武力行動を想像させるものが

否定されているのかもしれない

それならわからないでもない

急激な変化というものはどこか大きな傷を負うことにある

良かれ!と思ってしたことが、却って混乱を招くということは

フランス革命の例では、貴族の立場にいたトクヴィルは実感したようだ

絶え間ない少しずつの変化、訂正(創造的破壊?)

それができていけば良いのだが、どうも世の中はそうは上手くいかない

でも、少なくとも歴史を辿ってその考え方が生まれるに至ったことを

こころに留めておくことは必要だと思う

自分が今一番実感(心配)することは、

何事もあまりにも簡単な言葉で説明されすぎということ

103万円の壁

オールドメディアの一言での不定的な捉え方

民意(選挙結果)は正しいとする考え方

社会主義・共産主義への嫌悪感

諸悪の根源は財務省にあるとする考え方

これらは無条件に受け入れたり引用すべきものではなくて

一度自分のなかで消化してから使うべきものと思うが

世間へは尋常でないスピードで拡散している

何が怖いかといえば、この事実こそが怖い

まとまらない話