New アート考察9 <金沢、富山の陶芸・ガラス工芸を追う> その1 金沢茶寮・金沢塗

以前(2020-2-4~2-7) 金沢・富山で陶芸とガラス工芸を追いかけています。このブログで <Newアート考察3 <伝統工芸に<革新>はあるか? 必要か?>で9回にわたって連載しています。 どうぞ、こちらもお読みください。

2022-11-15から金沢に2泊の旅で、再び金沢・富山で陶芸とガラス工芸を追いかけました。

ポイントは

1, 金沢で新開発、金沢塗を追う

2, 能登島ガラス美術館で国際ガラス展を追う

3, 金沢の九谷焼を追う

4, 富山のガラス美術館でフィンランド・グラスアート展を追う

5, 富山ガラス工房で今生まれつつあるグラスアートを追う

能登島ガラス美術館と富山ガラス美術館は前回訪れており、2回目のチャレンジです。

今回は全国支援割引キャンペーンを使った旅、第二弾です。旅行社で頼んだ新幹線とホテル代込のスケルトンツアーを割引し、さらにクーポン券が付きました。ハイアットホテルという金沢駅前のちょっと高級ホテルに二人で2泊してトータル7万数千円(32000円の援助)、プラス12000円のクーポン券。十分キャンペーンの恩恵を享受しました。

2022-11-15、今日は金沢塗

事のきっかけは旅サラダで金沢茶寮というところで、陶芸と漆芸を融合させた作品を作る体験ができるという紹介がありました。当方は即、この体験を申し込んだのです。陶芸の釉薬や九谷焼の上絵具はどうしても絵画に使う絵具のような筆致(ヒッチ)が出ない(高温で焼き付けるために釉薬は溶けて融合してしまう)。塗り重ねることも難しい。これを解決してくれる手法があるなら、ぜひその秘密を探りたいと思ったのです。

以下宣伝文句をそのまま書きます。<金沢の街並みを一望する卯辰山に、22年3月にオープンした金沢茶寮。その日、自分の手で色彩を施した器で、お茶が楽しめる新感覚の体験型アート×カフェです。

金沢茶寮は、古民家をリノベーションし、2階からは金沢の市街地を見渡すことができます。卯辰山に体験型アートカフェ オリジナルブレンド煎茶を自作の器でいただくことが出来る。

東京でデザイン会社を経営する井澤佑介さんと、金沢の陶芸作家吉岡正義さんが、2年前に仕事を通して出会い意気投合したことをきっかけに共同オーナーとして出店。旅行などでアート体験をしても作品が届くのは数週間後、というタイムラグを旅の課題と考え、陶芸と漆芸を融合させた作品を作り、すぐに使って楽しめる2時間のプログラムを考案した。九谷焼の湯飲みやおちょこに重ね塗りを施し、磨き、削ることで、表情豊かな作品に仕上げることができる。塗料はあえて伝統工芸にはないポップな色味で17色をそろえた。追加料金でパール系など光沢のある塗料も選ぶことができる。>

この宣伝文句をみると魅力的でしょう。

以下その実態をかきます。

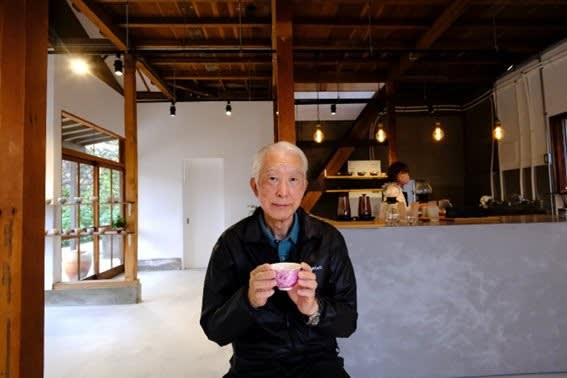

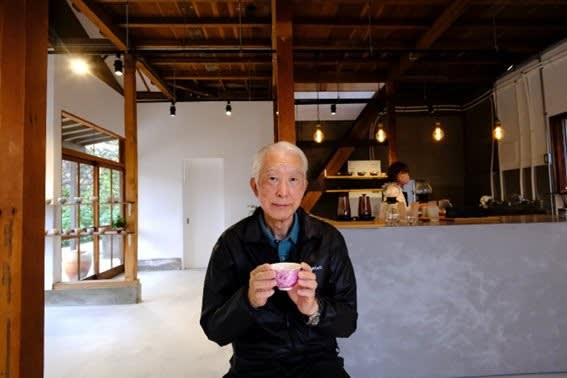

卯辰山の中腹にある金沢茶寮

確かに古民家風のリノベ―ションです。

確かに2階からは金沢の市街地を見渡すことができます。

確かにぬる塗料はポップな色味で17色から3色選べます。パール系など光沢のある塗料も選ぶことができます。

3色を一色づつ塗ってはドライヤーで乾かし、3色を重ね塗りし、最後に紙やすりで、下層を随意に浮き出させることが出来ます。このあたりは漆塗りの手法なのでしょう。家内は順当な重ね塗り、当方はいつものオリジナル蝶の絵柄を描いて、重ね塗りと融合しました。

確かに、オリジナルブレンド煎茶を自作の器でいただくことが出来きます。

確かに、お茶もお菓子(チョコレート風和菓子)も十分においしい。

当方はこの金沢塗の秘密を聞き出そうと試みます。この塗料は買えますか?という質問にスタッフはあっさりと秘密を教えてくれました。この塗料は市販のアクリル絵の具です。どこでも買えます。アクリル絵の具の重層の上に最後にトップコートというコーティングを行うことで、優しい使い方なら、十分実用に耐える器になるのです。

あっけない結末でした。以前から、海外の陶芸家は平気で絵画に常用されている普通のアクリル絵の具を陶芸に使うとは聞いていました(当然これは加熱できませんし、食器にはつかえません)。さらに、海外からの輸入もので、100数十度で加熱して絵具をフィックスする特殊なアクリル絵の具があり、当方もすでに使っています。

この金沢塗を非難するつもりは全くありません。体験した人が楽しんで、出来た作品でまた楽しめるなら、それでいいと思います。 当方ももっとアクリル絵の具の利用を考えようと

思っています。陶芸に使える特殊な漆が開発されたと思い込んでいたので、拍子抜けしたということです。

その後、陶器、ガラス、金属に漆を塗った工芸品が、全国あちこちで作られ、商品化されていることがわかりました。しかし、いずれも漆をそのまま塗るのであって、加熱フィックスはありません。漆はそれくらい丈夫なコーティング能力を持つということです。

今回の金沢塗の調査で、油絵の筆致を出せる上絵具はまだ開発されていないことに、半分ホットしているのです。先を越されなかった。

アクリル絵の具を陶芸に使ってもいいのですが、当方の陶絵画にアクリル絵の具を使ったら、普通の絵画と陶絵画の区別が無くなってしまいます。結果が良ければいいじゃないかという考え方もあります。しかし、当方は油絵の筆致が出せる焼付けられる上絵具を開発して見せます。今回の旅でアイデアが浮かびました。当方はすでにガラスと陶器を貼り合わせ焼き付ける方法を5年がかりで開発しました。これは2020年の旅がヒントになっています。油絵の筆致が出せる焼付けられる上絵具も今回の旅をヒントに開発できると思います。

ガラスと陶器の張り合わせ

陶器同士の張り合わせ

当方の陶絵画にこのガラスと陶器を貼り合わせ焼き付ける方法を多用しています。焼きあがって満足行く物を選んで最後に自在に集合フィックスできること、絵柄を完成させてから上に立体を載せられること、貼りつけるガラスのひび割れを最低限に抑えることが出来ること、種々のメリットがあります。次なる新筆致の陶絵画をご期待ください。

金沢塗の正体は明らかになり、この旅行の目的の1/4は達成できました。卯辰山の坂道を下って、東茶屋街を目指します。

東茶屋街は金箔工芸であふれていました。海外の団体さんが右往左往していました。

当方は特に金箔工芸に興味はありません。しかし、最終日に金箔をわずかに使ったガラスぐい飲みを購入しました。このわずかな金箔の効果は、お酒を飲みながら味わってみましょう。

このぐい飲みは最後に登場させます。

これは家内がボロボロになった現在使っている手鏡の代わりにと購入した金色の手鏡。但しこの金色は金箔ではなく、他の金属の金色です。家内は長年の念願がかなったと喜んでいます。

ここのトイレは金箔作り。

東茶屋街は海外の方であふれていました。歩いているかたの半分以上はアジア系、欧米系の海外に方です。ギリシャの国旗を担いだツアーもありました。

九谷焼の陶器もあります。この店のまねき猫が面白くて撮影。

この店は金箔ばりの蔵でした。

東茶屋街では安い九谷焼のお皿を一枚と手ぬぐい一枚を購入しただけでした。九谷焼は明日買う予定です。

浅野川

金沢は多分に京都を意識し、懸命に対抗しています。そのエネルギーは半端ではありません。金沢の川も京都の鴨川を思い起こします。川をこして、近江町市場に向かいます。着いたときはすでに市場は終了しており、わずかに開いている料理屋で金沢らしい料理をいただきます。

海鮮丼

カニとカニミソの甲羅焼、乾しホタルイカ

この乾しホタルイカをあぶって食べることは気にいって、帰りのお土産にしました。カニミソの甲羅焼は無論美味しい。

ジブ煮

さつま揚げ ジャコ入り焼むすび お酒は色々のみましたが、加賀鳶(カモトビ)が旨かったのでこれだけ覚えています。

東茶屋街にあった加賀鳶のディスプレイ

さて、本日はこれまで。明日は目的の2、能登島ガラス美術庵でガラス工芸を追います。

以前(2020-2-4~2-7) 金沢・富山で陶芸とガラス工芸を追いかけています。このブログで <Newアート考察3 <伝統工芸に<革新>はあるか? 必要か?>で9回にわたって連載しています。 どうぞ、こちらもお読みください。

2022-11-15から金沢に2泊の旅で、再び金沢・富山で陶芸とガラス工芸を追いかけました。

ポイントは

1, 金沢で新開発、金沢塗を追う

2, 能登島ガラス美術館で国際ガラス展を追う

3, 金沢の九谷焼を追う

4, 富山のガラス美術館でフィンランド・グラスアート展を追う

5, 富山ガラス工房で今生まれつつあるグラスアートを追う

能登島ガラス美術館と富山ガラス美術館は前回訪れており、2回目のチャレンジです。

今回は全国支援割引キャンペーンを使った旅、第二弾です。旅行社で頼んだ新幹線とホテル代込のスケルトンツアーを割引し、さらにクーポン券が付きました。ハイアットホテルという金沢駅前のちょっと高級ホテルに二人で2泊してトータル7万数千円(32000円の援助)、プラス12000円のクーポン券。十分キャンペーンの恩恵を享受しました。

2022-11-15、今日は金沢塗

事のきっかけは旅サラダで金沢茶寮というところで、陶芸と漆芸を融合させた作品を作る体験ができるという紹介がありました。当方は即、この体験を申し込んだのです。陶芸の釉薬や九谷焼の上絵具はどうしても絵画に使う絵具のような筆致(ヒッチ)が出ない(高温で焼き付けるために釉薬は溶けて融合してしまう)。塗り重ねることも難しい。これを解決してくれる手法があるなら、ぜひその秘密を探りたいと思ったのです。

以下宣伝文句をそのまま書きます。<金沢の街並みを一望する卯辰山に、22年3月にオープンした金沢茶寮。その日、自分の手で色彩を施した器で、お茶が楽しめる新感覚の体験型アート×カフェです。

金沢茶寮は、古民家をリノベーションし、2階からは金沢の市街地を見渡すことができます。卯辰山に体験型アートカフェ オリジナルブレンド煎茶を自作の器でいただくことが出来る。

東京でデザイン会社を経営する井澤佑介さんと、金沢の陶芸作家吉岡正義さんが、2年前に仕事を通して出会い意気投合したことをきっかけに共同オーナーとして出店。旅行などでアート体験をしても作品が届くのは数週間後、というタイムラグを旅の課題と考え、陶芸と漆芸を融合させた作品を作り、すぐに使って楽しめる2時間のプログラムを考案した。九谷焼の湯飲みやおちょこに重ね塗りを施し、磨き、削ることで、表情豊かな作品に仕上げることができる。塗料はあえて伝統工芸にはないポップな色味で17色をそろえた。追加料金でパール系など光沢のある塗料も選ぶことができる。>

この宣伝文句をみると魅力的でしょう。

以下その実態をかきます。

卯辰山の中腹にある金沢茶寮

確かに古民家風のリノベ―ションです。

確かに2階からは金沢の市街地を見渡すことができます。

確かにぬる塗料はポップな色味で17色から3色選べます。パール系など光沢のある塗料も選ぶことができます。

3色を一色づつ塗ってはドライヤーで乾かし、3色を重ね塗りし、最後に紙やすりで、下層を随意に浮き出させることが出来ます。このあたりは漆塗りの手法なのでしょう。家内は順当な重ね塗り、当方はいつものオリジナル蝶の絵柄を描いて、重ね塗りと融合しました。

確かに、オリジナルブレンド煎茶を自作の器でいただくことが出来きます。

確かに、お茶もお菓子(チョコレート風和菓子)も十分においしい。

当方はこの金沢塗の秘密を聞き出そうと試みます。この塗料は買えますか?という質問にスタッフはあっさりと秘密を教えてくれました。この塗料は市販のアクリル絵の具です。どこでも買えます。アクリル絵の具の重層の上に最後にトップコートというコーティングを行うことで、優しい使い方なら、十分実用に耐える器になるのです。

あっけない結末でした。以前から、海外の陶芸家は平気で絵画に常用されている普通のアクリル絵の具を陶芸に使うとは聞いていました(当然これは加熱できませんし、食器にはつかえません)。さらに、海外からの輸入もので、100数十度で加熱して絵具をフィックスする特殊なアクリル絵の具があり、当方もすでに使っています。

この金沢塗を非難するつもりは全くありません。体験した人が楽しんで、出来た作品でまた楽しめるなら、それでいいと思います。 当方ももっとアクリル絵の具の利用を考えようと

思っています。陶芸に使える特殊な漆が開発されたと思い込んでいたので、拍子抜けしたということです。

その後、陶器、ガラス、金属に漆を塗った工芸品が、全国あちこちで作られ、商品化されていることがわかりました。しかし、いずれも漆をそのまま塗るのであって、加熱フィックスはありません。漆はそれくらい丈夫なコーティング能力を持つということです。

今回の金沢塗の調査で、油絵の筆致を出せる上絵具はまだ開発されていないことに、半分ホットしているのです。先を越されなかった。

アクリル絵の具を陶芸に使ってもいいのですが、当方の陶絵画にアクリル絵の具を使ったら、普通の絵画と陶絵画の区別が無くなってしまいます。結果が良ければいいじゃないかという考え方もあります。しかし、当方は油絵の筆致が出せる焼付けられる上絵具を開発して見せます。今回の旅でアイデアが浮かびました。当方はすでにガラスと陶器を貼り合わせ焼き付ける方法を5年がかりで開発しました。これは2020年の旅がヒントになっています。油絵の筆致が出せる焼付けられる上絵具も今回の旅をヒントに開発できると思います。

ガラスと陶器の張り合わせ

陶器同士の張り合わせ

当方の陶絵画にこのガラスと陶器を貼り合わせ焼き付ける方法を多用しています。焼きあがって満足行く物を選んで最後に自在に集合フィックスできること、絵柄を完成させてから上に立体を載せられること、貼りつけるガラスのひび割れを最低限に抑えることが出来ること、種々のメリットがあります。次なる新筆致の陶絵画をご期待ください。

金沢塗の正体は明らかになり、この旅行の目的の1/4は達成できました。卯辰山の坂道を下って、東茶屋街を目指します。

東茶屋街は金箔工芸であふれていました。海外の団体さんが右往左往していました。

当方は特に金箔工芸に興味はありません。しかし、最終日に金箔をわずかに使ったガラスぐい飲みを購入しました。このわずかな金箔の効果は、お酒を飲みながら味わってみましょう。

このぐい飲みは最後に登場させます。

これは家内がボロボロになった現在使っている手鏡の代わりにと購入した金色の手鏡。但しこの金色は金箔ではなく、他の金属の金色です。家内は長年の念願がかなったと喜んでいます。

ここのトイレは金箔作り。

東茶屋街は海外の方であふれていました。歩いているかたの半分以上はアジア系、欧米系の海外に方です。ギリシャの国旗を担いだツアーもありました。

九谷焼の陶器もあります。この店のまねき猫が面白くて撮影。

この店は金箔ばりの蔵でした。

東茶屋街では安い九谷焼のお皿を一枚と手ぬぐい一枚を購入しただけでした。九谷焼は明日買う予定です。

浅野川

金沢は多分に京都を意識し、懸命に対抗しています。そのエネルギーは半端ではありません。金沢の川も京都の鴨川を思い起こします。川をこして、近江町市場に向かいます。着いたときはすでに市場は終了しており、わずかに開いている料理屋で金沢らしい料理をいただきます。

海鮮丼

カニとカニミソの甲羅焼、乾しホタルイカ

この乾しホタルイカをあぶって食べることは気にいって、帰りのお土産にしました。カニミソの甲羅焼は無論美味しい。

ジブ煮

さつま揚げ ジャコ入り焼むすび お酒は色々のみましたが、加賀鳶(カモトビ)が旨かったのでこれだけ覚えています。

東茶屋街にあった加賀鳶のディスプレイ

さて、本日はこれまで。明日は目的の2、能登島ガラス美術庵でガラス工芸を追います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます