日ごとに日暮れが早くなって、夕方五時にはもう真っ暗です。

日暮れの早さは何気に物悲しく迫りくる冬を予感します。

若いころには感じなかった人生への哀感と重なります。

秋の終わりを象徴する花、「りんどう」が咲きました。

ほの暗い草叢の中に、ほのかな紫色が浮かんでいます。

りんどう咲き むらさきの風 吹きにけり

つれづれの 秋の夜長を 仏彫る

うちの庭の竜胆(りんどう)です。

日ごとに日暮れが早くなって、夕方五時にはもう真っ暗です。

日暮れの早さは何気に物悲しく迫りくる冬を予感します。

若いころには感じなかった人生への哀感と重なります。

秋の終わりを象徴する花、「りんどう」が咲きました。

ほの暗い草叢の中に、ほのかな紫色が浮かんでいます。

りんどう咲き むらさきの風 吹きにけり

つれづれの 秋の夜長を 仏彫る

うちの庭の竜胆(りんどう)です。

ここのところ、仏像を彫りたいと思いたち、

その練習のつもりで、小箱に花の模様を彫り始めました。

その模様というのが、新羅時代 (奈良時代前期650年頃) のもので、

朝鮮半島で出土された瓦に彫られた、なかなかかわいいデザインなのです。

t

(慶州臨海殿跡出土・発見された珠文帯縁複弁蓮華文)

書き写して彫り始め、さて、中心からマッチ棒のように突き出しているのは何? と気になったのです。

で、庭のシュウメイギクで調べてみました。(下の写真)

どうでしょう・・・、雄蕊を取り囲む雌蕊のようすも、それを取り巻く花弁のようすも、

なんと新羅の瓦の模様とそっくりではありませんか!

ウイキペディアによると、シュウメイギクは、古い時代に中国からやってきた帰化植物だとか。

それなら、当然新羅時代の朝鮮半島をも通過してきたでしょう。

そして、その間にも、たくさんの人に愛でられ、何かの模様になっていても不思議ではありません。

新羅の瓦職人が、じっと花を観察しながら図案を作っている様子が、目に浮かびました。

1500年以上も昔の瓦なのに、親しみがわいてきて、古代人と握手をしたような気になったのです。

遠い日に 仏とともに渡り来し 秋明菊の 花の明るき

*(ところが、仏像に使われる花はハスの花に限られ、寺院の瓦の模様も「蓮華文」とのこと、

シュウメイギクではなさそうなのです。残念!!)

濁流に捨て来し燃ゆる曼殊沙華

寺山修二です。彼岸花の句を探していたら出会いました。

曼殊沙華の赤は、激しい情念の赤か、はたまた暗く激しい怨念の赤か、

体内を流れる血液の色にも似て、赤の持つイメージは強烈です。

なにもしないのに、ひとりでに出てき ひとりでに咲く、

彼岸花に込める感情も、年と共に赤色が薄れ、輪廻転生、めぐりくる命の循環 、

そんな感じのする昨今です。

*

谷津山ののぼり口は、春こそ桜が美しいのですが、

この季節はヤブミョウガやタデやヒメジョオンなどおおわれ、薄暗いところです。

そんな雑草の中に一本だけ赤い花が咲いていました。

雑草の中の赤色は何気に寂しげで、誰かに合図を送っているようにも見えます。

この夏逝きし人の笑顔 曼殊沙華

凶暴な台風12号が、 またまた関西地方に大きな被害をまき散らして通過して行きました。

いつどこで何が起こっても不思議ではない昨今ですが、幸いなことにここ静岡は、ここのところずっと難を逃れています。

暑さが去って、紫苑、萱草、女郎花、藤袴 等々 秋草花が急に元気に花を咲かせ始めました。

台風一過 ことさら美し 女郎花

我が家のおみなえしは2メートルもあるといつか記しましたが、それがここにきて黄色い花をたくさん咲かせ始めました。

その黄色い花を付けた細い茎が何本も風に揺れ動いて居る様は、なかなかの風情です。

女郎花は、平安時代の貴族の間でも珍重され愛された花だったようです。

霧ふかきあしたの原のをみなえし心を寄せて見る人ぞ見る (源氏物語総角の巻)

ところで、私が興味深く思うのは、この時代の色彩の感覚です。

衣装の色合わせは、すべて自然の草花の色から持ってきています。女郎花の黄色もその一つです。、

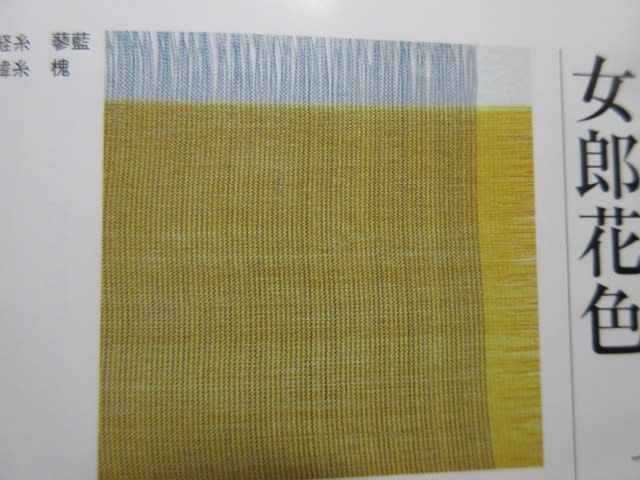

「女郎花色の襲(かさね)の色目」というのがあって、縦糸を藍色系の糸で、横糸を黄色系の糸で織った布に

女郎花の萼を表す青緑色の着物をあわせて付けることを「女郎花色の襲」というのだそうです。

そして、そんな服装をしている女性をちらっと見た男性が、

「何と奥ゆかしく美しいことよ」と歌に読みます。

そして、その歌を現代の私たちが読んで、

日本人の美意識はこんなところからきていたのか、と改めて共感したりして・・・、

不思議な感性の循環です。

年かさね 好きになりけり 女郎花

女郎花色 の織糸

この草を鷹の傷を治す秘薬としていた鷹飼いが、その秘密を漏らした弟を斬ったという伝説から

「弟切草」の名がついたといわれる おとぎり草 です。

飛び散った血が葉や花の黒点になったというのですが、よくみても黒い斑点は見つかりませんでした。

写真は我が家のオトギリ草

葉を油に浸した物を、切り傷、神経痛、関節炎、などの治療に使用するのだそう・・・。

日当たりのよい山野にはえる高さ30~60センチの多年草ですが、いつの間にか、家の庭に定住しました。

*

風に揺れる,この可憐な花が、弟殺しの要因などとは、とうてい考えられないのですが、

秘薬には、それなりの薬効と、それを秘密裏に守る掟があったのでしょうか?

あるいはもっと他に、弟に対する深い妬みや恨みが、弟を切るという行為の裏にあったのでしょうか?

憎しみの 闇の深さや 弟切草

桜がちらちらと花びらを散らし始めました・・・、花の命は短いのです。

と、思っていったら、花の下の方では、山野草たちが何やらもぞもぞと動き始めていました。

イカリソウとニリンソウの デュエットです。フキ(ノトウ)は、通奏低音。

車の下の方で、それを小鳥が聞いています。

まさしく「 All's right with world! ヨハスベテコトモナシ」。

よく晴れた穏やかな春の朝です。

九州地方から花の便りが聞こえ始めました。

さて、ここの 桜は どうかな?

ちょっと離れたところから見ると、

まだ蕾は固いのに、全体がうっすらとピンク色になっているのが判ります。

近ずいて、よくよく眺めると、 ほら 固い幹から 花が一輪

空青く 花萌えの朝 訃報あり

椿落ちてきのうの雨をこぼしけり 蕪村

朝、起きてみると、みどりに色づきはじめた苔の上に、ピンク色の椿の花がぱらぱらと落ちていて、とてもきれいです。それまで枝いっぱいに咲いていた花が、きのうの雨で散ってしまったのです。ちょっと残念なような、でもこれはこれでいいような・・・・、まだ少し冷たい、春先の朝の庭です。

近くの木から、鶯の鳴く声がしてきます。今年、初めての鶯です。

襲(かさね)たる紫解(と)けり蕗の薹

先週のブログで 紫解けず とご紹介した蕗の薹が、

今朝みると 紫色の衣装をパラリと脱いで写真のように 萌黄色に変身していました。

まさに 紫解けり です。

「襲(かさね)たる紫解けず蕗の薹」

この句を見ていなかったら、そんなことは気にも留めなかったでしょう。「解けず」は打消しで「解けない」だから、「解けり」で解けたということになるよね! なんて昔習った古典文法を思い出したりしながら、句を捻りました。それにしても、五七五の言葉だけでなく、季語とか場とか、特別の知識とか、俳句には制約が多すぎますよね!

で、あえて・・・(実は出来ないから)無手勝流で、

焼き〆に 春を活けたり 蕗の薹

春の日差しは力強い。まだ冬から抜けきらないでいる裸の樹々に、朝の光は、斜め上方から降り注いで美しい陰影を作り出している。初春の明るい日差しに包まれて庭掃除をする。枯葉を掃きながらふと見ると、木陰にひとつ蕗の薹が顔を出している 。

「ああ ハルガキタね」「ウン ハルガキタよ」

植物たちと秘密の合言葉。

ふと、歳時記の「蕗の薹」の欄を見ていたら、こんな句に出合った。

襲(かさね)たる紫解(と)かず蕗の薹 後藤夜半

一見、何のこと? 何を読んでいるのか判らなかった。

「襲ねたる」とは着物を襲ること、重ね着の意味である。重ね着の「紫」そう、蕗の薹の写真をよく見ると、紫色の衣にくるまれて、その内側に 萌黄色がのぞいている。

昔から良く見知っているはずの蕗の薹なのに、紫色の重ねに気づいていなかったのだ。紫色の衣がぱらっと一片ずつ解けて、中から萌黄色がのぞく頃、人々は「ああ春がきたなー」と実感したのだろう。なんという観察眼だろう、自然に対する眼差しの深さにおどろかされる。

*

余談だが、平安朝の女房装束には「襲の色目(かさねのいろめ)」という約束事があって、色の構成には、匂い、薄様、裾濃、村濃、 などの区分があった。さらに性別や年齢や身分や季節などによっても、その使い方が分けられていた。それらの色目の基本にあるのは、四季折々の 草・木・花・の色どりであった。(自然の植物から色の染料を取っていたこともあるだろうが) 自然界の色の移ろいが、平安の色の美学の基調をなしていたのだ。

上記の俳句の作者も、蕗の薹 をみた時、そうした「襲の色見」のことをとっさに思い浮かべたのだろう。

ちなみに「日本の色辞典」の中には、春の「襲の色目」として上記の色見が記されていた。

まさに蕗の薹の色味である。

春のいちばんのりは、やっぱり今年も「白いクリスマスローズ」だった。

ごちゃごちゃっとたくさんの子ずれで顔を出し、一本だけ伸びあがって白い花を咲かせた。

一雨降って一息ついたと思ったら、そのまま小春日和みたいな暖かな日が続いた。

で、植物たちが一斉に目を覚ましたようだ。ツタンカーメンの豆もあわてて伸び上がり始めた。

強まった日差しの中で、日向ぼっこをしながらコーヒーを飲んでいると、植物たちの命のざわめきが伝わってくるみたいだ。今年もまた、命のドラマの始まりの季節を迎えたんだ!

つられて、私もぐ~んと背のびして・・・、さあ 命の躍動の季節だよ!

あしもとのりんどう一つ二つひらく 山頭火

山路を歩いている山頭火の目に、ふと足元にひっそりと咲いている竜胆の花が映ったのでしょう、竜胆の花はたくさんある蕾が一つずつ開きます。竜胆の薄紫色の花に向ける山頭火の優しいまなざしが感じられるような気がします。

清少納言は

「りんどうは、枝さしなどもむつかしけれど こと花どもの みな霜枯れたるに いとはなやかなる色あひにて さきいでたる いとをかし」

と枕草子の中で言っています。霜はまだですが、草花が枯れて赤い実の目立ち始めるこの季節、竜胆の鮮やかな紫は「いとをかし」の対象だったのでしょう。

竜胆は若き日のわが挫折の色(田川飛旅子)

「竜胆の色」はどんな「挫折」の色なのでしょうか、深読みがしたくなります。

かみあわぬ 空しき言の葉 秋竜胆

選挙速報のさなかに「避難警報メール」が入ってきたりして、「もしかしたら静岡市に上陸?」なんて心配したのに、朝方には雨も風もやんで、台風一過の秋晴れです。庭の花たちも一気に咲き始めました。恒例のホトトギスとツワブキの共演です。

ここのところ、真夏日のような日が来たかと思うと暖房を焚きたいような寒い日がきたりと、只でさえおかしな気候の上に、いろいろ無理が重なったからでしょうか、体調を崩して不調が続いていました。

それにしても、花たちの、何と屈託のないことよ!

「軽やかに華やかに屈託なく・・・」、花たちのようにとまではいかないまでも、

台風一 過の秋晴れのように、爽やかに晴れ晴れと、人生を生きていきたい、ふとそう思ったのでした。

*

PS 台風一過・昨日の富士山の写真が届きました。ニュースによると、富士山の発冠雪が観測されたとのこと、昨年より3日遅いそうです。

付け足しのようですが、「富士山のように気高く堂々と・・・・」ネ。