旧赤羽台団地に2023年9月にオープンしたURまちとくらしのミュージアム。ようやく見に行くことができました。

この建物は新たに建てたミュージアム棟。歴史的に価値の高い旧住宅公団の集合住宅を「空間標本」として内部に保存しています。

ガラスに周辺の建物が写り込んでいますが、よく見るとその奥にいくつかの団地が復元されているのが見えます。

ミュージアム棟を取り囲むように赤羽台団地41棟「板状階段室型」とスターハウス42、43、44棟が保存されています。

ブログで赤羽台団地を取り上げたのは2019年3月。前年に建築学会が保存の要望書を出していますが、たぶん壊されてしまうんだろうという予測下でブログを書いていました。

その4か月後に本当に有形文化財として登録されて驚きました。この時点で新しい情報発信施設が作られるとレポートしていますが予定通り4年後に完成しました。

前庭に置かれている彫刻のようなファニチャーは流政之によるもの。旧東鳩ヶ谷団地からの移設保存です。流政之は鳥取の東光園の作庭者として一度ブログに登場済み。

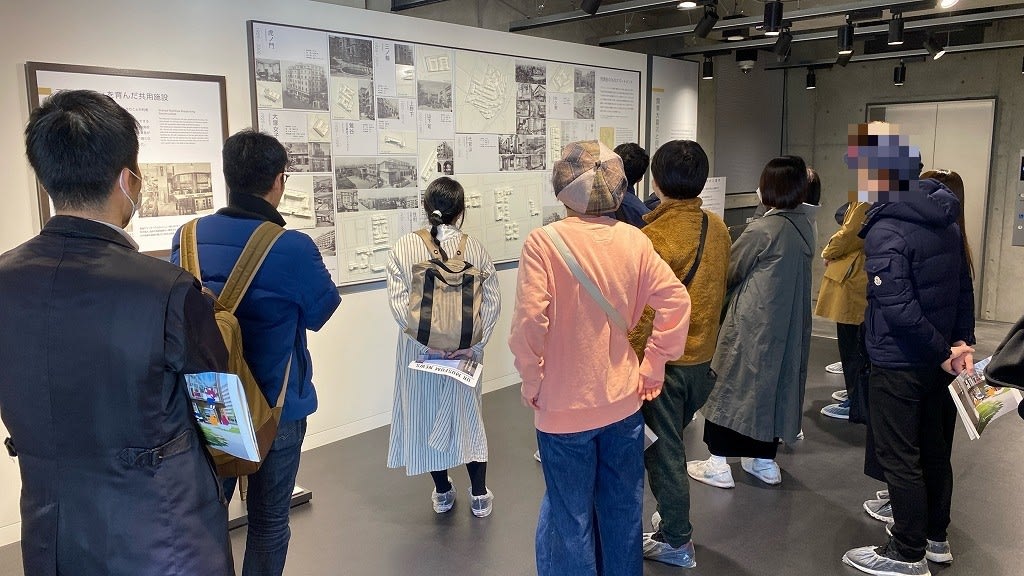

ミュージアム見学は一日3回の完全予約制。1回20人程度。無料です。直近は埋まっていることが多いのですが3週間ほど先なら予約できます。

1階のシアターを見てから4階に上がり、ガイドさんの案内で初期の団地の配置などの説明を聞いている所。

4階には日本初の本格的な鉄筋コンクリートの集合住宅である同潤会代官山アパートの単身用住戸と世帯用住戸が展示されています。

代官山アパート世帯住居。展示されているものの多くは昨年まで八王子にあった集合住宅歴史館から移設したものです。

左が代官山アパートの床構造。湿気対策でコルクに畳表を敷いていました。右はダストシューター。

蓮根団地。建物のベランダまで復元されています。

2DKという間取りはここから一般に定着していきました。間仕切りを兼ねた作り付けの家具。下半分は下駄箱になっています。

4階から見下ろす41棟と42棟。スターハウスは近年のカラリーングで塗装されていました。

前川國男の設計による公団初となる10階建て高層集合住宅、晴海高層アパートの模型。建物の前に円筒形にものが7本あることに注目。これの実物を最後に見ます。

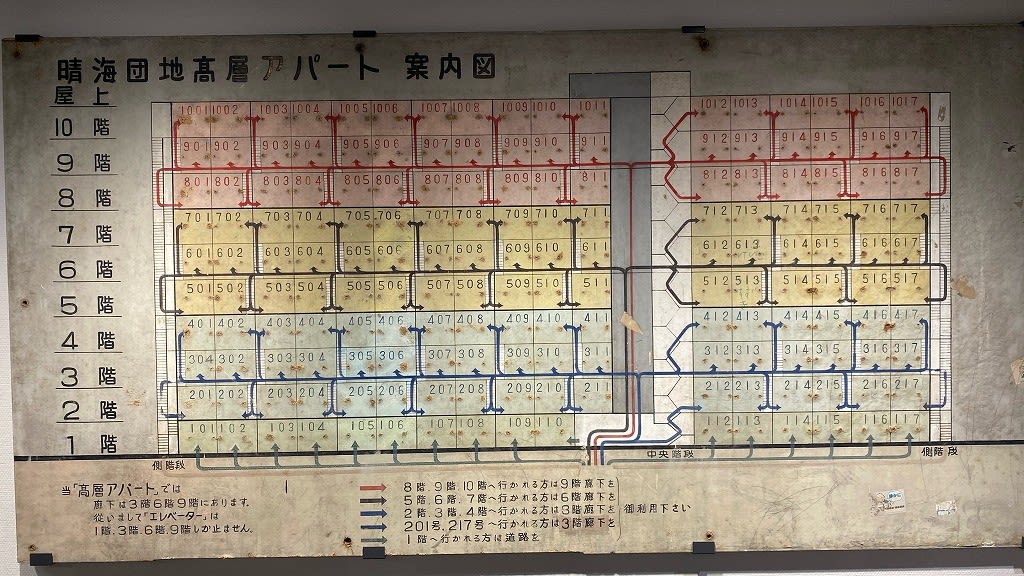

晴海団地には1956年の建設当時としては珍しいエレベーターがありましたが、乗り降りできるのは10階の内の3,6,9階の3か所だけでした。

4階に行くにはエレベーターを3階で降りて専用の階段で一階分上る。8階に行くには9階で降りてひとつ下がるという方法。

同じ階で横移動ができる外廊下はエレベーターがある3,6,9階だけで他の階では隣の部屋に行くには一度廊下のある階まで行って上り下りする必要がありました。

今考えれば不合理極まりないような設計ですが、これによって外廊下のない階の住居スペースが広く取れるというメリットがありました。

ギャラリー棟には外廊下のある階の住戸と、ない階の住戸2戸が縦に保存されています。こちらは外廊下のある階の玄関部分。

廊下の幅は広く作られ、住民のコミュニケーションスペースという意味合いもありました。扉は引き戸になっています。上下3戸で利用する電話も設置されていました。

この上の階と下の階ではこのスペースも室内の一部として使われています。

晴海アパートのダイニングキッチン。壁が構造でなくブロックを積んだだけなのは必要に応じて間取りを変更するというメタボリズム思想によるもの。

配管が室内にむき出しなのもメタボリズムの一環。しかし食事中に真横をトイレの下水が流れる音がするというのはさすがに不評だったようです。

晴海高層アパートは1997年に解体されました。

その隣の多摩平団地テラスハウス。昭和30年代の郊外で庭付き2階建てのテラスハウスは人気でした。写真画面には入りませんがちゃんと2階建てで展示されています。

2階の展示室。集合住宅の時代ごとの変遷を年表や使用された住宅部品で振り返ります。

時代ごとのコンセントやブレーカー、ドアの錠前など美しく飾られています。

最後はこれまでUR都市機構が手掛けてきた都市再生、ニュータウン、震災復興支援などのまちづくりの事業を壁3面のスクリーンで一望して終わります。

赤羽駅から桜並木を歩いて、こちらが正面入り口。4年前から完成を楽しみにしていたミュージアムですが期待以上の施設で楽しめました。

ガイドツアーで2時間たっぷりかかります。いわゆる団地マニアでなくても充分面白いんじゃないかと思います。どうかな。

晴海高層アパートの模型前面に並んでいた円筒。

2階に行くにはエレベーターで3階に上がってひとつ下らならなかったのですが、さすがに面倒だということで2階専用の階段が後付けされました。

こんなものを実物大で展示しようと考えるURの人たちが一番の団地マニアのようでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます