来週末に何年振りかでClose To the Edgeを弾くことになりました。あのお店でのあのセッションの最終回ということになります。

ベースを弾くのも実に4か月ぶりということで久しぶりに音を出して見たらどうにも弾きにくい。

以前から少し高かった弦高が4ヶ月の間に進んだようで弦とフレットの間が12フレットで5mm以上軽く離れていました。それじゃあ辛いわ。

ほとんどのベーシストは自分であれこれ調整するものですが、私はできないし、自己流でおかしなことになるのも怖いのでショップに持って行くことにしました。

「ベース リペア 池袋」などで検索すると、うちから遠くないところによさそうなリペアマンがいることがわかったのでさっそくベースを背負って自転車でGO!

メンテナンスの本も出しているような腕利きの人が、目の前ですぐに調整してくれて30分程度で無事に持ち帰ることができました。都会って便利。

ネックは順反りしていました。自分の診断ではネックは真っ直ぐだけど根元から起き上がっているのかと思っていましたが順反り。

幸いにあまりひねくれた反り方ではなかったようで、初めて回すトラスロッドでだいたい真っ直ぐに。

弦は張替え用にダダリオのを持って行っていたのですが、ダダリオの弦はよろしくないという説明があってEVERLYのB52sというのになりました。

リペアの腕もさることながら、専門家として話したいことがいくらでもあるようで修理時間よりしゃべっている時間の方が長いくらいでしたが

もちろん私が聞いてもふむふむとためになることばかりでしたので、それは楽しい時間でした。ちょっと覚えていること記録しておきます。

弦に関して。

安い弦は何故安いのかを考えよう。製造過程でスピードを重視すると巻いている金属が常に広がって戻ろうとする。そうるすとどういうのができるか。

2種類の弦の弾力や、振った時の揺れ方の違いを実感するテスト。

弦の張り方。

私の楽器にはネックとヘッドで角度がついていない。1弦、2弦は弦を下向きに抑えるガイドがあるのでよいのだが3弦4弦はガイドがないのでナットを過ぎても

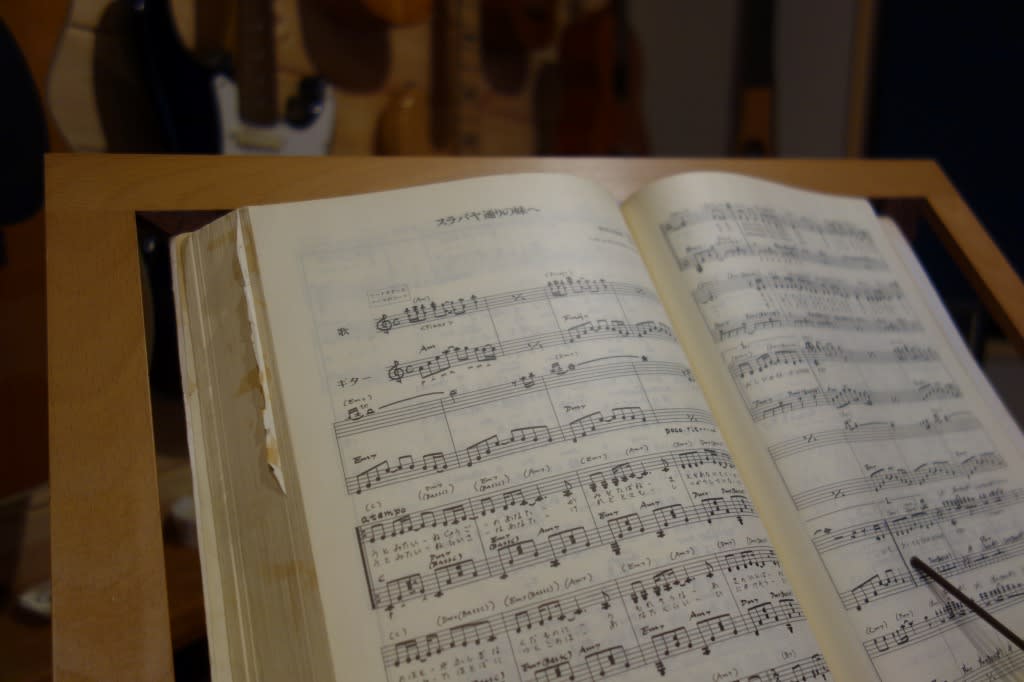

弦は指板と平行のまま(↑写真赤い線)。これではナットを起点とした振動ができないのでそこに角度をつけるためになるべくストリングポストの下に弦が来るように

弦はポストに3巻き、4巻きしなければならない(写真黄色い線)。ほとんどの教則本に2巻きと書かれているのは間違い。

弦高はすごく下がりました。あまりに距離が短いので押さえるのがとても楽。そもそも弦を押さえるという行為は弦のテンションを高めるので音が高くなる。

楽器にとって一番重要なのは音程なのだから、弦は低いに越したことはない。プレイヤーの好みとかそういう問題ではないのだと。

で、確かにすごく抑えやすくなったのだけど、そのために弦がフレットに当たってビビりやすくなった。だけどそれは弾き方に問題がある。(弾き方の指導)

当たりやすいフレットは少し浮いていた、そもそも普及品の楽器ではフレットは打ちっぱなしで本来すべき擦り合わせの作業を省いている。

と言いながら浮いているフレットを金づちで叩いて押し込む。

ブリッジの調整。オクターブ合わせと高さの調整。

どうしてブリッジの位置が弦によって変えなければならないのか。それは弦が太くなるとブリッジに近い部分は振動しない。

なので振動しない分の長さは弦の長さに入れられないので弦が太いほどその分全体の長さを伸ばしておかなければならない。

弦の緩め方

この楽器と弦に関しては演奏後「半音」下げておくこと。そうすればネックは反らない。弦を緩めすぎると逆反りになる。

リペアの代金は6,000円でした。ずっとどうしようか悩んでいたことが解決した費用としては高くはないと思います。

知り合いに頼むという手段も考えていたのですが、やはりたまのことですからプロにきっちり見てもらってよかった。

スピード最優先というショップの基本姿勢もありがたかった。だって使うのは来週だから、一週間とか預けられません。

がんばって練習していい音でラストセッションを飾りたいものです。

ベースを弾くのも実に4か月ぶりということで久しぶりに音を出して見たらどうにも弾きにくい。

以前から少し高かった弦高が4ヶ月の間に進んだようで弦とフレットの間が12フレットで5mm以上軽く離れていました。それじゃあ辛いわ。

ほとんどのベーシストは自分であれこれ調整するものですが、私はできないし、自己流でおかしなことになるのも怖いのでショップに持って行くことにしました。

「ベース リペア 池袋」などで検索すると、うちから遠くないところによさそうなリペアマンがいることがわかったのでさっそくベースを背負って自転車でGO!

メンテナンスの本も出しているような腕利きの人が、目の前ですぐに調整してくれて30分程度で無事に持ち帰ることができました。都会って便利。

ネックは順反りしていました。自分の診断ではネックは真っ直ぐだけど根元から起き上がっているのかと思っていましたが順反り。

幸いにあまりひねくれた反り方ではなかったようで、初めて回すトラスロッドでだいたい真っ直ぐに。

弦は張替え用にダダリオのを持って行っていたのですが、ダダリオの弦はよろしくないという説明があってEVERLYのB52sというのになりました。

リペアの腕もさることながら、専門家として話したいことがいくらでもあるようで修理時間よりしゃべっている時間の方が長いくらいでしたが

もちろん私が聞いてもふむふむとためになることばかりでしたので、それは楽しい時間でした。ちょっと覚えていること記録しておきます。

弦に関して。

安い弦は何故安いのかを考えよう。製造過程でスピードを重視すると巻いている金属が常に広がって戻ろうとする。そうるすとどういうのができるか。

2種類の弦の弾力や、振った時の揺れ方の違いを実感するテスト。

弦の張り方。

私の楽器にはネックとヘッドで角度がついていない。1弦、2弦は弦を下向きに抑えるガイドがあるのでよいのだが3弦4弦はガイドがないのでナットを過ぎても

弦は指板と平行のまま(↑写真赤い線)。これではナットを起点とした振動ができないのでそこに角度をつけるためになるべくストリングポストの下に弦が来るように

弦はポストに3巻き、4巻きしなければならない(写真黄色い線)。ほとんどの教則本に2巻きと書かれているのは間違い。

弦高はすごく下がりました。あまりに距離が短いので押さえるのがとても楽。そもそも弦を押さえるという行為は弦のテンションを高めるので音が高くなる。

楽器にとって一番重要なのは音程なのだから、弦は低いに越したことはない。プレイヤーの好みとかそういう問題ではないのだと。

で、確かにすごく抑えやすくなったのだけど、そのために弦がフレットに当たってビビりやすくなった。だけどそれは弾き方に問題がある。(弾き方の指導)

当たりやすいフレットは少し浮いていた、そもそも普及品の楽器ではフレットは打ちっぱなしで本来すべき擦り合わせの作業を省いている。

と言いながら浮いているフレットを金づちで叩いて押し込む。

ブリッジの調整。オクターブ合わせと高さの調整。

どうしてブリッジの位置が弦によって変えなければならないのか。それは弦が太くなるとブリッジに近い部分は振動しない。

なので振動しない分の長さは弦の長さに入れられないので弦が太いほどその分全体の長さを伸ばしておかなければならない。

弦の緩め方

この楽器と弦に関しては演奏後「半音」下げておくこと。そうすればネックは反らない。弦を緩めすぎると逆反りになる。

リペアの代金は6,000円でした。ずっとどうしようか悩んでいたことが解決した費用としては高くはないと思います。

知り合いに頼むという手段も考えていたのですが、やはりたまのことですからプロにきっちり見てもらってよかった。

スピード最優先というショップの基本姿勢もありがたかった。だって使うのは来週だから、一週間とか預けられません。

がんばって練習していい音でラストセッションを飾りたいものです。