赤坂離宮迎賓館

テレビでは時々目にするが直に自分の目で見ることができるというので赤坂離宮迎賓館へのツアーに参加した。館内は撮影禁止なので、館内の写真はインターネットからお借りしています。撮影できなかったお陰で、ゆっくりと係りの人に質問したりして4つの部屋と2階大ホールと中央階段を見学してきました。4つの部屋は、左右の大きな鏡の上と、大理石で作られた暖炉の両脇に「鸞」と言う架空の鳥をデザインした金色の浮彫があることに由来している『採鸞の間』、天井に描かれた36枚の絵や、欄間に張られたフランス製ゴブラン織風綴織、壁面に飾られた30枚の楕円形の七宝に、花や鳥が描かれていることに由来する『花鳥の間』、謡曲の「羽衣」の景趣をえがいた300㎡の曲面画法による大絵面が、天井に描かれていることに由来する『羽衣の間』、と天井に描かれた「朝日を背にして女神が香車を走らせている姿」の絵に由来している『朝日の間』でした。(パンフレット参照)見学者用の赤いじゅうたんの上をゆっくりと歩いてフラン製のシャンデリアの豪華さ、床板の素晴らしさ、天井、欄間、腰壁の絵画や彫刻 の見事さに感歎後、館の南側の主庭に。外部の撮影は自由なので、迎賓館と噴水の写真をしっかりと撮ってきました。

採鸞の間

表敬訪問のため訪れた来客が最初に案内される部屋 椅子の張り裂地の赤はアンピール様式のトレードマーク

花鳥の間

国・公賓主催の公式晩餐会が催される部屋

羽衣の間

雨天の際に歓迎行事を行なったり、レセプションや会議場等として使用されたり、

また、晩餐会の招待客に食前酒や食後酒が供される所

朝日の間

国・公賓用のサロンとして使われ、表敬訪問や首脳会談等が行われる

2階大ホール

2階大ホール

ホールの中心には8本のイタリア産の大理石でコリント様式の大円柱が並んでいる

中央階段

階段の床にはイタリア産大理石が張られ、その上に赤いじゅうたんが敷きつめられている

中央階段からは見学者は出られないので、入ってきた西入り口から外に出て、主庭に向かう。外部は撮影自由なので、内部が写せなかった分やたら撮影をしてきました。

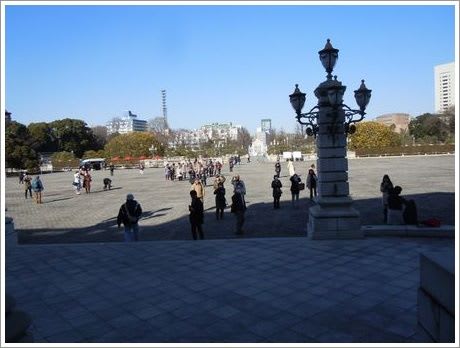

西口から出たところ 迎賓館西側

主庭越しの町の風景

迎賓館南側

主庭の泉水

迎賓館南側 中央階段から降りてきたところ

噴水 東側から撮影

噴水 南側から・・・

迎賓館正面に移動する途中 松と建物のコンビネーションが気に入って

迎賓館正面に着きました

迎賓館正面

迎賓館の建物上の彩鸞

迎賓館正面玄関 装飾が素晴らしいですね

迎賓館前庭 迎賓館玄関から

中門

正門 迎賓館側から

正門

正門 道を隔てた小公園から撮影