日蓮聖人が六十一年のご生涯を閉じられたご霊跡が、大坊本行寺です。

赤く塗られた山門が印象的です。

本門寺の寺域というか、すぐ隣にあります。

本行寺は通称「大坊」といわれているようです。

坊っていうと・・・もともと宿坊だったんでしょうか?

立派な法塔が並んでいます。古いのも、新しいのもあります。

歴史を感じます。

本堂です。

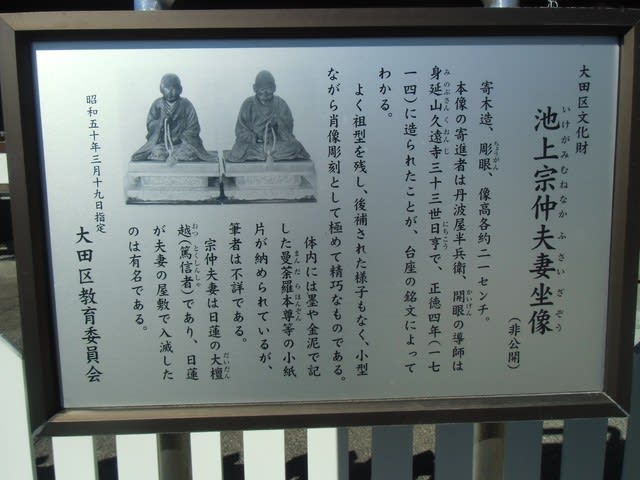

元々、日蓮聖人がご入滅された場所・池上宗仲公の屋敷はここにありました。

日蓮聖人ご入滅のあと、その屋敷を寄進し、できたお寺が本行寺です。

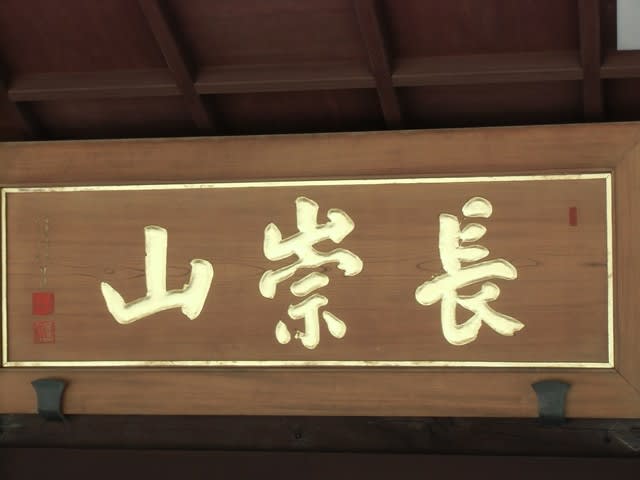

山号は「長崇山」です。

身延山に入られた日蓮聖人の身体は、それまでの長年の布教や過酷な法難により、既にボロボロの状態であったようです。

今よりもずっと寒かった身延での生活は、その身体には相当キツかったはずです。

弘安5(1282)年の秋に、常陸の湯で湯治をするため、住み慣れた身延山をあとにしました。

・・・常陸って茨城っスよね?遠くないスか?普通そう思いませんか?

実は、常陸の湯は波木井公の領地で安全だったから、という説があります。

まわりは敵ばかりの当時、ゆっくり体を休めるにも、遠く茨城まで行かなくてはならなかったのでしょう。

しかし、その途中、もう長旅に耐えられない身体だということを悟り、旧知の池上宗仲公の屋敷に身を寄せました。

鎌倉での辻説法時代からの熱心な信徒であった池上宗仲公・・・その屋敷は日蓮聖人にとってどれほど心の安らげる場所だったことでしょう。

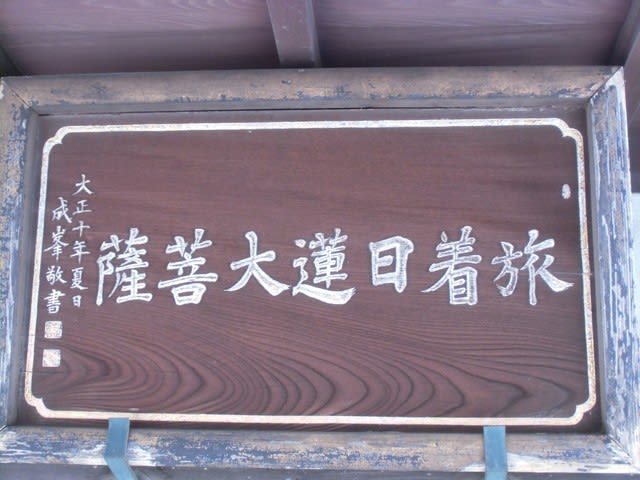

旅着堂です。

日蓮聖人最後の旅の姿が像になって安置されています。

屋敷に着いて、日蓮聖人は9年間もの長い間お世話になった波木井實長公にお礼の手紙を書かれました。

これは御硯井戸といい、今も現役の井戸です。

この水で墨をすり、手紙を書かれたそうです。

波木井公には、自分の死後、墓を身延の沢に作ってほしいと遺言もされていました。

本当にその時が近づいている事を感じていたのでしょう。

御臨終の間です。

ご入滅になる18日前、部屋の柱に寄りかかりながら立正安国論の最後の講義をされました。

5日前には本弟子6人を定めてあとを託しました。

2日前には経一丸(のちの日像上人)に京都開教の遺命を託しました。

前日には自分の近くに有名なお曼荼羅を掛け、いつも肌身離さなかった釈尊像を置きました。

そして弘安5(1282)年10月13日朝8時頃、お弟子さん達が唱えるお題目の中、多くのお弟子信者に囲まれながら、その激動のご生涯を閉じられました。

この時、地震が起こり、10月なのに桜が咲いたと記録されているようです。

「お会式桜」として桜が植えられています。

「御櫻結社」という組織もあるんですね!!

秋に咲く桜らしいです。

訪問したのは2月中旬の寒い時でしたが、数輪、開いてましたよ!

へ~!

お会式の時に紙で花を作ってお万灯を飾るのは、この桜の逸話がルーツなんですね~

日蓮聖人は本行寺の隣にある場所で荼毘に付されました。

現在はそこに巨大な宝塔が建てられています。

本行寺境内には「宗祖御灰骨堂」があります。

御真骨は身延に、そして御灰はこちらに安置しているようです。

日蓮聖人がご入滅された時の版画が販売されていたので、購入しました。

とても多くの、日蓮聖人に関係する方々がいらっしゃいます。

今後のブログ作成時にも参考にさせて頂きます。

有名な「お寄りかかりの柱」にも触ってきました!

柱は柵の奥にあるんですが、その一部が切り取られ、僕たち信徒も触れるようになっていました。

時間の壁を越えて一瞬タイムスリップしたような錯覚がしました。

最高峰のご霊跡であるにもかかわらず、敷居を敢えて高くせず、より多くの後世の信徒達に御臨終の間に臨んでほしい、という気遣いを感じました。

池上宗仲公も、あの世でお喜びになっていると思います。