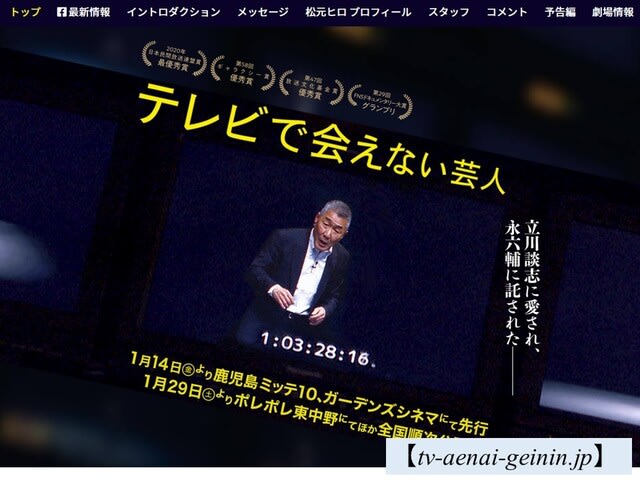

[※↑ 映画『テレビで会えない芸人』(tv-aenai-geinin.jp)] (2022年01月25日[火])

(2022年01月25日[火])

長野辰次氏による、サイゾーのコラム【深読みCINEMAコラム【パンドラ映画館】Vol.669/“無自覚な自主規制”進むテレビの在り方を問うドキュメント『テレビで会えない芸人』】(https://www.cyzo.com/2022/01/post_300748_entry.html)。

【映画『テレビで会えない芸人』予告編】

(http://tv-aenai-geinin.jp/trailer.php)

(tv-aenai-geinin.jp)

《ライブチケットはすぐに完売、会場をいつも爆笑の渦に巻き込む人気お笑い芸人がいる。だが、彼の姿を今のテレビでは見ることがない。鹿児島テレビが制作したドキュメンタリー映画『テレビで会えない芸人』は、そんなひとりの芸人を2年以上にわたって取材撮影したものだ。カメラは芸人の素顔だけでなく、テレビから彼が姿を消すことになった理由も浮かび上がらせている。テレビに出なくなった芸人の名前は、松元ヒロ。1983年にコミックバンド「笑パーティー」を結成し、『お笑いスター誕生!!』(日本テレビ系)ではダウンタウンらを抑えて優勝している。89年には社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」を立ち上げた。時事ネタを扱う「ザ・ニュースペーパー」はテレビにも引っ張りだこだったが、設立メンバーのひとりだった松元は98年に「ザ・ニュースペーパー」から独立。ソロ公演では以前に増して鋭く政治問題に斬り込むが、テレビで彼のネタを見る機会はなくなってしまった》。

佐高信さん《“時の人”の滝川クリステルが「おもてなし」とスピーチする映像が繰り返し流れる。それを“表なし”なら“裏ばかり”じゃないかと痛烈に皮肉ったのはお笑い芸人の松元ヒロだった。権力といちゃつかないホンモノの反骨芸人である》。

ブログ主の好きなのは、断然、『憲法くん』だな。

『●松元ヒロさん「憲法くん」は語る』

『●「パレスチナ」 『週刊金曜日』

(2014年9月5日号、1006号)についてのつぶやき』

「■⑧『週刊金曜日』(2014年9月5日号、1006号) /

【佐高信の新・政経外科第11回/笑いが殺される日を前に】、

「「安倍晋三の敵は松元ヒロ」……安倍は「違う」ことが

嫌いな人で、友達がいません……安倍と同じ考えのコピーの

ような〝友だち〟はいても、

異なる考えをもった友だちをもつ幅やゆとりはないという、

ヒロさんの指摘に私も共感します」」

『●「ぼくらは差別が見えていない」 『週刊金曜日』

(2014年5月9日、990号)』

「《松元ヒロさん【写日記その30】、「ドキュメンタリー映画

『ザ・思いやり予算』…バクレーさんが

「「ヒロさん、ギャラなんですが……」

「大丈夫、『予算』がないんでしょ? 私の『思いやり』!」》。

さすが「憲法くん」」

『●「放射能と学校給食③」『週刊金曜日』

(2013年6月7日、946号)についてのつぶやき』

『●『憲法くん』の誇りとは? 《私は六六年間、戦争という名前で

他国の人々を殺したことがない。それが誇り》』

「東京新聞の竹島勇記者による記事【初恋の少年に誓った不戦

渡辺美佐子 映画「誰がために憲法はある」】」

《「誰がために憲法はある」は危機感なき映画界への挑戦状…

ドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」が注目を集めている。

これは、芸人・松元ヒロが舞台で演じ続けている日本国憲法を擬人化

したひとり語り「憲法くん」を基にした作品。

演じるのは、ベテラン女優の渡辺美佐子(86)。

この短編を挟んで、初恋の人を疎開先の広島の原爆で亡くした渡辺が

続けている慰霊の旅と原爆朗読劇のドキュメントが描かれる。

朗読劇は渡辺が中心となって同世代の女優たちと33年間続けてきた

もので、今年が最終公演。未来に託す戦争の記憶と女優たちの平和への

思いが語られる。井上淳一監督(53)…》

『●《歴史に名前》? 憲法99条無視な違憲な壊憲…《この憲法を

尊重し擁護する義務を負ふ》はずのアベ様が…』

「マガジン9の記事【こちら編集部/誰がために憲法はある(芳地隆之)】

…《映画『誰がために憲法はある』が上映され、その後に監督の

井上淳一さん、製作の馬奈木厳太郎(まなき・いずたろう)さんによる

舞台挨拶がありました。…一人芝居『憲法くん』の原作者である

松元ヒロさん…。ここでは、映画全体の語り手である女優、

渡辺美佐子さんが東京・麻布の小学生だったころ、通学路で顔を

合わせ、ほのかな恋心を抱いていた水永龍男君のことを》」

『●《戦争という名前で他国の人々を殺したことがない》

『憲法くん』の《未来はわれわれ主権者に託されている》』

《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。私がリストラされる

かもしれないという話」。女優の渡辺美佐子さん(86)が演じる

「憲法くん」が静かに語りかける。沖縄市のシアタードーナツで

上映中のドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」の一場面だ

…憲法くんの未来はわれわれ主権者に託されている。

無関心ではいられない》

『●憲法の日に違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えば

いいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」』

『●「憲法くん」…《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。

私がリストラされるかもしれないという話」。…無関心ではいられない》』

デモクラシータイムスの映像【松元ヒロが出ないテレビの裏を掘る 町山智浩さん 池田香代子の世界を変える100人の働き人 61人目 2022.01.13.】(https://www.youtube.com/watch?v=mQYQ_ueQET4)によると、《スタンダップ・コメディアン、松元ヒロを追ったドキュメンタリー映画「テレビで会えない芸人」をめぐって、今、映画やテレビが政治や社会を批判的に描くことがなぜこれほど困難なのか、カリフォルニア在住の町山智浩さんにアメリカの現状と対比しながら、日本の風刺芸とジャーナリズムの問題を深く掘り下げました》。

(https://www.youtube.com/watch?v=mQYQ_ueQET4)

=====================================================

【https://www.cyzo.com/2022/01/post_300748_entry.html】

深読みCINEMAコラム【パンドラ映画館】Vol.669

“無自覚な自主規制”進むテレビの在り方を問うドキュメント『テレビで会えない芸人』

2022/01/13 18:00

文=長野辰次(ながの・たつじ)

(コント集団「ザ・ニュースペーパー」を離れ、

現在はソロ活動している松元ヒロ)

ライブチケットはすぐに完売、会場をいつも爆笑の渦に巻き込む人気お笑い芸人がいる。だが、彼の姿を今のテレビでは見ることがない。

鹿児島テレビが制作したドキュメンタリー映画『テレビで会えない芸人』は、そんなひとりの芸人を2年以上にわたって取材撮影したものだ。カメラは芸人の素顔だけでなく、テレビから彼が姿を消すことになった理由も浮かび上がらせている。

テレビに出なくなった芸人の名前は、松元ヒロ。1983年にコミックバンド「笑パーティー」を結成し、『お笑いスター誕生!!』(日本テレビ系)ではダウンタウンらを抑えて優勝している。89年には社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」を立ち上げた。時事ネタを扱う「ザ・ニュースペーパー」はテレビにも引っ張りだこだったが、設立メンバーのひとりだった松元は98年に「ザ・ニュースペーパー」から独立。ソロ公演では以前に増して鋭く政治問題に斬り込むが、テレビで彼のネタを見る機会はなくなってしまった。

本作は、FNSドキュメンタリー大賞グランプリや日本民間放送連盟賞最優秀賞など多くの賞に選ばれたドキュメンタリー番組の劇場版。鹿児島テレビの四元良隆プロデューサーと牧祐樹ディレクターが共に松元ヒロを取材し、劇場版では共同監督としてクレジットされている。また、ドキュメンタリー好きとして見逃せないのは、『ヤクザと憲法』(15)や『さよならテレビ』(19)でテレビ界に波紋を呼んだ東海テレビの阿武野勝彦プロデューサーが制作に協力していることだ。

東海テレビの一連のドキュメンタリー作品と同様に、『テレビで会えない芸人』も現代のテレビ局が抱える問題点をクローズアップしていく。松元ヒロがテレビに出なくなったのはなぜか? 序盤、鹿児島テレビの副調整室のモニターに松元が映し出される。そこに流れるのは、制作局長や制作部長ら現場責任者たちの声だ。

「今のテレビは気軽に見られるものが好まれる」

「やっぱり際どいネタを扱っているからでしょう」

「クレームとかトラブルとか、まぁ予防線は張っておきたいという……」

テレビ局側が松元ヒロを敬遠するようになったのか、それとも松元がテレビから離れていったのか。その真相をカメラは探っていくことになる。

■渋谷の交差点、松元ヒロとカメラは違うものを見ていた

(妻の俊子さんとはパントマイム教室で出会い、

26歳のときに結婚した)

「安倍総理が何と言ったか知っていますか? 『私が国家だ』と。コカインよりも危ないですよ」

社会問題を軽妙な笑いに変え、満席の会場を沸かせる松元ヒロ。分厚いネタ帳を手に、稽古場で熱心にリハーサルを重ねる松元をカメラは追い続ける。自宅では、妻・俊子さんと漫才のようなコミカルなやりとりを見せる。終始、穏やかな表情をカメラに見せる松元だった。彼自身は別にテレビ取材そのものを嫌っているわけではないらしい。

だが、インタビュアーが「(番組で)使っていいところ、悪いところがあると思います?」と問い掛けると、松元は「それを考えながら、テレビに出るのが嫌なんです」と答える。人当たりのよい松元だが、芸人としてのきっちりとした信念があることがうかがえる。

松元が稽古の合間や公演前の控え室で食べるおにぎりとおかずは、俊子さんがいつも作ってくれるものだ。松元の売れない芸人時代を、俊子さんは働きながら支えてきた。舞台公演で稼ぐようになった松元だが、今も俊子さんには頭が上がらない。

もうひとり、松元の生き方を大きく変えたのが息子の大地さんだ。「ザ・ニュースペーパー」で人気を得て、テレビにたびたび出ていた松元だが、ある時期から大地さんは父親が出ている番組を見なくなってしまった。

「どうせ、同じことをやってるだけだし」

ひとり息子の言葉が、松元の胸に突き刺さった。松元は「ザ・ニュースペーパー」を辞め、ソロ活動を始める。ようやく売れっ子になった松元の決断に、俊子さんは反対しなかった。

松元ヒロの人柄がよくわかるシーンが、冒頭にある。渋谷駅前のスクランブル交差点、大学時代の失敗談をカメラマンに向かってにこやかに語っていた松元だが、白杖を手にした女性がいることに気づき、明るく声を掛ける。白杖の女性は安心して松元の肩に手を載せ、交差点を渡り、電車へと乗車する。

この場面、松元を取材していたカメラマンとインタビュアーは松元しか視界に入っておらず、松元が声を掛けるまで白杖の女性には気づかずにいた。渋谷のスクランブル交差点は、今の日本を象徴する場所だ。同じ場所にいながら、松元とテレビ局の取材クルーの目にはまったく異なるものが映っていたことになる。取材クルーは取材対象である松元だけを追っていたのに対し、松元は人混みの中にいた白杖の女性にいち早く気づき、自然な形で肩を貸すことができた。

台本のある劇映画では、決して生まれない1シーンだ。松元の芸人としてというよりも、人間性が現れた瞬間だった。

■作品への向き合い方に違いがあった2人の監督

(鹿児島テレビの副調整室。松元ヒロはテレビに出ないのか、

それとも出せないのか?)

本作を企画した経緯を、四元良隆監督はこう語る。

四元「15年ほど前、鹿児島生まれの音楽家・吉俣良さんを取材した際に『鹿児島出身で、すごく面白い芸人がいるけど、テレビではやれないネタばかりなんだよ』と教えてもらったんです。それが松元ヒロさんでした。テレビ局に勤めている自分としては、すごく気になったわけです。実際にヒロさんに直接お会いしたのは2019年2月でした。鹿児島での公演はすごく面白かった。でも、面白い人にカメラを向けるのがテレビなのに、なぜテレビはヒロさんを映さないのか疑問に思ったんです。公演を終えたヒロさんとお酒を一緒に飲む機会があり、ヒロさんが上機嫌だったこともあり『カメラを向けてもいいですか』と尋ねたところ、『いいですよ』と快諾してもらいました。すぐに局の了解を取り付け、3月から取材を始めたんです。ヒロさんは本当に取材するとは思っていなかったみたいですね(笑)」

四元監督は1971年生まれ、牧祐樹監督は1983年生まれ。両監督はひと回り年齢が異なる。牧監督はそれまで地元の情報番組などを担当することが多く、『テレビで会えない芸人』は初めてのドキュメンタリー作品だった。取材当初、2人の間には作品への向き合い方に違いがあったという。

牧「四元から、東海テレビが制作した『ヤクザと憲法』などのドキュメンタリー作品を勧められて観たところ、『こんな題材もドキュメンタリーになるのか』という驚きがあり、いろんなドキュメンタリーをそれから観るようになったんです。そんな折に四元から『テレビに出ない芸人』を一緒に取材しようと誘われました。面白い企画だなとは思ったんですが、テレビに出ないというのが松元ヒロさんのポリシーなら、そのポリシーを曲げさせることにはならないかと気になりました。でも、四元と一緒に、また自分ひとりでも取材を進めていくうちに、いろんなことに気づかされました。それまではニュースを見ていても、自分はただの情報としか感じていなかったんですが、ヒロさんは決して他人事として考えない。社会の捉え方が、自分とはまるで違うことを思い知らされたんです」

松元や彼の周囲を取材していくうちに、牧監督は新人のドキュメンタリー監督としていろんなことを吸収していく。牧監督の率直さが、本作の取材を進めていく原動力にもなったようだ。

牧「残念なことに本編からはカットしたんですが、ヒロさんが20年以上にわたって演じている演目『憲法くん』を題材にした映画『誰がために憲法はある』(19)を撮った井上淳一監督にも取材しました。井上監督は今のテレビの状況を『無自覚な自主規制がはびこっているよね』と語ったんです。その言葉にドキッとしました。テレビ側の人間が自分たちから表現を規制することで、テレビは豊さを失ってしまっていた。そして、そのことに気づいていないことがいちばん怖いことだなと思えたんです」

ドミニカへの移民問題を扱ったドキュメンタリー作品などを手掛けてきた四元監督は、鹿児島テレビの下の世代がドキュメンタリー制作に興味を持つことを待ち望んでいた。四元監督の思惑に、牧監督はうまくハマった格好となった。

■「6人目のドリフ」と呼ばれた伝説のコメディアン

(鹿児島のシンボル・桜島を見上げる松元。

公演だけでなく、別の目的もあった)

売れない若手時代はテレビに出ることを強く望んでいた松元ヒロだが、今はテレビに出なくても食べていけることに幸せを感じている。作品の中盤、ナイーブな芸人の心情を理解する上で重要な人物が登場する。松元と同世代のベテランコメディアンである、すわ親治だ。すわは「ザ・ドリフターズ」の付き人を長年務め、ブルース・リーの物真似で超人気番組『8時だョ!全員集合』(TBS系)にたびたび出演していた。「6人目のドリフ」とも言われたが、正式なメンバーにはなることなく『8時だョ!全員集合』は放送を終えた。

松元ヒロとすわ親治は、共に鹿児島出身で、鹿児島実業高校の同級生だった。松元がドリフを離れたすわを「ザ・ニュースペーパー」に誘い、「ザ・ニュースペーパー」は黄金期を築いた。苦労を共にした同郷人同士が酒を飲み交わし、本音を語り合う。2人の会話から、真相が見えてくる。人気を得た「ザ・ニュースペーパー」はテレビに出るようになったが、政治家の実名の言い換えをテレビ局側から求められるようになった。スポンサーへの配慮だった。権力者に噛みつく「ザ・ニュースペーパー」の牙が抜かれていくのを、松元は黙っていられなかった。すわも同じ考えだった。2人は同時に「ザ・ニュースペーパー」を辞めることになる。

2人が飲む焼酎の瓶のラベルには、「不屈不撓」と書かれている。「不屈不撓」は鹿児島実業の校訓だ。売れっ子芸人としてテレビに出続けることよりも、自分の信念を貫くことを2人は選んだ。いかにも薩摩っ子らしい一本気な性格ではないか。明治政府を辞めて、野に下った西郷隆盛のようでもある。

鹿児島テレビが制作した初の劇場映画となる『テレビで会えない芸人』に、東海テレビの阿武野勝彦氏をプロデューサーとして招いたのは四元監督だった。ドキュメンタリー作品の授賞式などの場で顔を合わせていたことから交流が始まり、四元監督は企画や構成などで悩むと阿武野プロデューサーに助言をもらうという関係性を築いていた。

四元「いろんなところから『テレビで会えない芸人』は評価をいただき、劇場公開しようという声が出たんです。その際にも阿武野さんには相談に乗ってもらい、ドキュメンタリー作品を大切に扱う東京の映画配給会社『東風』を紹介してもらいました。名古屋にある東海テレビのプロデューサーが、鹿児島テレビの作品にプロデューサーとしてクレジットされるなんて異例のことですよね(笑)。『テレビで会えない芸人』はテレビ放送した30分版、60分版、そして81分の劇場版があるんですが、どの作品も阿武野さんの存在が大きかった。阿武野さんの著書『さよならテレビ』(平凡社新書)にも書かれていましたが、『これからはドキュメンタリーに恩返ししていきたい』という考えを阿武野さんは持っているのではないでしょうか」

牧監督が語ったように、「無自覚な自主規制」はキー局だけでなく、名古屋や鹿児島のローカル局にも及ぶようになってきている。テレビ離れが進む今、スポンサーを失うようなトラブルは避けたい。また、取材対象者を気遣うあまり、深く踏み込まずに取材を済ませたライトな番組が増えてきている。スポンサー、取材先、視聴者からクレームが来ないことを上層部は喜び、若いテレビマンたちはそんな番組づくりを踏襲していくことになる。

■テレビが忘れてしまったお笑いの本来の力

(「テレビに出ている芸人はサラリーマン芸人」と立川談志は語った)

ひとりのお笑い芸人の生き方を追うことで、『テレビで会えない芸人』は今のテレビの在り方を問い掛ける作品となった。メディアリテラシーをテーマにしているという点では、東海テレビの『さよならテレビ』とも共通するが、『さよならテレビ』が非常にシニカルな作風だったのに対し、『テレビで会えない芸人』は見終わった後に温かみを感じさせる作品となっている。松元ヒロという芸人のパーソナリティーが、作品全体に大きく影響している。

松元ヒロが公演前に必ず行く理髪店がある。そこは作家の永六輔が通っていた店だ。松元が演じる『憲法くん』を、永は高く評価していた。永の直筆色紙が、理髪店には飾ってある。

「生きているということは 誰かに借りをつくること

生きてゆくということは その借りを返してゆくこと」

この言葉に励まされ、松元はひとり、舞台へと上がる。

誰にも迷惑を掛けずに生きようとすれば、世界はどんどん狭くなっていく一方だ。息苦しさも増していく。誰かに借りをつくったのなら、いつか別の誰かにその借りを返せばいい。世界はそうして広がっていく。テレビで会えない芸人を追ったドキュメンタリーは、テレビが忘れていた、誰にも忖度しない本来のお笑いを思い出させてくれる。そして、その笑いの中には社会の風通しをよくする力が備わっている。

『テレビで会えない芸人』

監督/四元良隆、牧祐樹 プロデューサー/阿武野勝彦

撮影/鈴木哉雄 音楽/吉俣良

出演/松元ヒロ

配給/東風 1月14日(金)より鹿児島ミッテ10、ガーデンズシネマにて先行公開、1月29日(土)よりポレポレ東中野、大阪・第七藝術劇場、京都シネマほか全国順次公開

©2021鹿児島テレビ放送

tv-aenai-geinin.jp

長野辰次

フリーライター。著書に『バックステージヒーローズ』『パンドラ映画館 美女と楽園』など。共著に『世界のカルト監督列伝』『仰天カルト・ムービー100 PART2』ほか。

=====================================================

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます