2023年2月27日

日本教育新聞社 社長 小林幹長殿

臓器移植法を問い直す市民ネットワーク

「いのちの教育セミナー」の廃止を求めます

私たちは、脳死判定基準を満たしたら人の死とすること、および「脳死」からの臓器摘出に反対し、臓器移植以外の医療の研究・確立を求めて活動している団体です。

貴社におかれましては以前から日本臓器移植ネットワークとの共催で「いのちの教育セミナー」を開催されてきました。今年度も2023年3月12日に開催されます。

私たち臓器移植法を問い直す市民ネットワークは、同セミナーの開催について貴社に2021年から要望文を郵送しブログにも掲載してきました。同セミナーにおいて「正確な情報を提供していただきたい。『脳死』または『脳死とされうる状態』と診断されても、臓器を提供せずに積極的治療を希望すれば長期間生存できる患者もいること、また脳死臓器摘出手術の開始前には臓器提供者が動かないように筋弛緩剤が投与され、臓器摘出手術が開始されると臓器提供者の血圧が急上昇して麻酔が投与されることもある、という現実を周知願います」と申し入れてきましたが、改善がみられません。

ここで改めて貴社で開催されているセミナーの問題点を指摘します。

人は他人と様々な交渉、取引、契約を行って毎日の生活を続けています。すべての人がすべての相手方と、対等な立場で、双方が十分な情報を知ったうえで、誠実に、交渉、取引、契約を行うことが理想的ですが、現実には、そのような事が行われないことも多数あります。教育の一つの役割としては、現実を認識する能力を養うこと、相手方と不利な交渉、取引、契約を結ばないように注意を喚起する事も重要でしょう。

医療も、患者と医療者との契約にもとづいておこなわれるものです。医療倫理の大原則に「患者の自律・自己決定の尊重」があります。インフォームド・コンセントという言葉でも知られている通りに、医療者は患者(意識不明の場合は患者の家族)に、十分な情報を提供して説明を尽くして、患者がどのような状態か、その診断の正しさ/診断を誤る確率はどれくらいか、これからどのような治療を行うか/または行わないか、そのどちらかを選んだ場合に予想される結果、副作用などを正確に説明して、患者(意識不明の場合は患者家族)の理解、承諾を得た後に医療を行わなければなりません。

こうした他人との契約の基本となる行為が、死後(脳死後・心停止後)の臓器提供では行われていません。主な問題点を3つ指摘します。

1,従来から「脳死と判定されたら、やがて心臓も止まる」とされてきましたが、それは治療を尽くした上での自然経過ではありません。脳死診断後に治療を縮小する施設が6割もあるなど、人為的に治療を縮小した結果と見込まれます(注1)。脳死判定と不可逆的な心停止の関係が薄弱ならば、あるいは心臓死に至る主な原因が人為的な治療縮小の結果ならば、脳死を人の死とする論拠の大部分は失われます。

2,死亡予測を誤る確率、誤診率が示されていません。韓国では脳死臓器提供の承諾を得た患者に、正式に脳死判定すると1.2%が脳死と判定されませんでした。日本臓器移植ネットワーク資料では、死後の臓器提供の承諾を得られたうち、臓器提供にいたらなかった1.2%を「その他」としています。日韓ともに同水準であり、これが死後の臓器提供において死亡予測を誤った比率と見込まれます(注2)。これほどの高率で死亡予測を誤ることを知りながら、死後の臓器提供を承諾する市民、患者家族はいるのでしょうか?

3,脳死臓器摘出手術の開始前に臓器提供者が動かないように筋弛緩剤が投与され、臓器摘出手術が開始されると臓器提供者の血圧が急上昇して麻酔が投与されることもある、という現実が説明されていません(注3)。しかし、そのような説明をすると、患者家族は死亡予測の誤診率の高さとともに考えて、大部分は臓器提供を承諾しなくなるでしょう。

上記1~3にみられるように、死後(脳死後・心停止後)の臓器提供は、市民そして意識不明患者の家族に対して、提示すべき情報を隠してきたからこそ成り立っていたと考えられます。従って、日常的な望ましい社会生活における正常な交渉、取引、契約として成り立つものではありえないのではないでしょうか?教育者としては「このような実態を知らせること」「まともな社会的相互関係、医療としては許容されないことが、臓器提供・移植では横行している」と注意喚起することが必要と考えます。反社会的行動を許容しては教育になりません。この点を反省され、問題点を認識され、来年度以降は臓器移植医療関係者と共催するこの種のセミナーは開催されないように求めます。

以下は注1,2,3について根拠とする情報です。

注1、「脳死と判定されたら、やがて心臓も止まる」の誤り

日本臓器移植ネットワークは、死後(脳死後・心停止後)の臓器提供を検討する患者家族に提示する文書「ご家族の皆様方にご確認いただきたいこと」において「脳死とは、呼吸などを調節している脳幹という部分も含めて脳全体の機能が停止し、もとには戻らない状態をいいます。脳死になると、意識は完全に失われ、痛みや外からの刺激にも反応せず、自分の力では呼吸もできません。人工呼吸器などの助けによって、しばらくは心臓を動かし続けることもできますが、やがては心臓も止まってしまいます」としています。

しかし、実態はそうではありません。脳死と診断されても月単位、年単位で生存する症例が多数報告されています。同封しております(昨年送付と同じ)当ネットワーク発行の小冊子“「脳死」って本当に死んでるの?「臓器移植推進」って本当に大丈夫”のp2に「成人の長期生存例・出産例」として以下の3例を掲載しています。

*ドイツのハインリッヒ・ハイネ大学病院で妊娠17週の29歳女性が脳死判定から5ヶ月後に帝王切開で出産し、その後、臓器を提供した 。

*ドイツのジュリウス・マクシミリアン大学病院で推定妊娠10週の28歳女性が脳死と判定され、推定妊娠34週で経腟分娩(自然分娩)し、翌日、臓器を提供 。

*熊本大学病院で妊娠22週の32歳女性を脳死と判定(正式な無呼吸テストは低酸素の懸念から行わなかった)、妊娠33週で経腟分娩(自然分娩)し、翌週に無呼吸テストで自発呼吸の無いことを確認した。8週間後に転院、約1年後に死亡。

同冊子p2~p3に「家族が臓器提供を断り、長期に生存する子どもたち」として以下の4施設7例を掲載しています。

*兵庫県立尼崎総合医療センターでは脳死とされうる状態と判断された小児4例(1歳~8歳)が、2019年11月時点で3年9ヵ月、2年、1年5ヵ月、8ヵ月間生存 。

*順天堂大学医学部付属浦安病院では9歳男児が脳死とされうる状態となってから9日後に救命センターを退出、125日後に療養型病院へ転院した(2019年発表)。

*徳島赤十字病院では救急搬送された13歳女児が入院6日目に脳死とされうる状態となり、420日以上生存している(2014年発表) 。

*豊橋市民病院では14歳男児が入院16日目に脳死とされうる状態となり、5ヵ月を経過しおおむね安定し、在宅医療に向け準備中(2012年発表) 。

同冊子p4では脳死診断後に治療を縮小する施設が61.8%であることなどを指摘しています。「脳死と判定されたら、やがて心臓も止まる」とは、脳死と判定された患者の自然経過ではなく、人為的に治療を縮小した結果と見込まれます。

2,死亡予測の誤診率が示されていません。

同冊子p5~p6に「脳死判定の誤診例」を掲載しています。韓国では脳死臓器提供の承諾を得た患者に、正式に脳死判定すると1.2%が脳死と判定されませんでした。日本臓器移植ネットワーク資料では、臓器提供の承諾を得られたうち、臓器提供にいたらなかった1.2%を「その他」としています。日韓ともに同水準で、これが死後の臓器提供において死亡予測を誤った比率と見込まれます。(脳死診断後に治療を縮小する施設が6割もあり、実際の誤診率はより高いと見込みます)

同冊子p8に「臓器摘出直前に脳死判定の誤りが発覚した症例」を掲載しています。また、冊子発行後に以下の報告もありました。

*生後17ヵ月の女児は国立成育医療センターで急性脳症と診断され、発症から17日目に無呼吸テストを除く臨床的脳死の診断で、日本臓器移植ネットワークのコーディネーターが家族に臓器提供の説明をしたが、家族は臓器提供を拒否した。急性脳症の発症から約5週間後に自発運動が始まり、脳幹起源の体動が認められ、医師らは家族に、患児はもはや脳死ではないと説明した。

出典=Masaya Kubota:Spontaneous and reflex movements after diagnosis of clinical brain death: A lesson from acute encephalopathy, Brain & Development,44(9),635-639,2022

3,脳死臓器摘出手術の開始前には臓器提供者が動かないように筋弛緩剤が投与され、臓器摘出手術が開始されると臓器提供者の血圧が急上昇して麻酔が投与されることもある、という現実が説明されていません。

臓器摘出時に麻酔がかけられる場合があることについて、認識が無かったために臓器提供を後悔している遺族の語りを、山崎吾郎著:「臓器移植の人類学(世界思想社・2015年)」p87~p88から引用する。

「脳死っていうのは、生きているけれど生身でしょう?だから手術の時は脳死でも動くんですって。動くから麻酔を打つっていうんですよ。そういうことを考えると、そのときは知らなかったんですけども、いまでは脳死からの提供はかわいそうだと思えますね。手術の時に動くから麻酔を打つといわれたら、生きてるんじゃないかと思いますよね。それで後になってなんとむごいことをしてしまったんだろうと思いました。かわいそうなことをしたなぁ、むごいことをしたなぁと思いました。でも正直いって、何がなんだかわからなかったんですと。もうその時は忙しくて。」

上記の遺族の後悔にみるとおり、臓器摘出時に麻酔をかける場合があるという情報は、臓器提供を承諾するか否かの判断において、極めて重要な情報です。しかし、日本臓器移植ネットワークは、死後(脳死後・心停止後)の臓器提供を検討する患者家族に提示する文書「ご家族の皆様方にご確認いただきたいこと」において、臓器摘出時に麻酔をかける可能性については記載していません。

臓器提供施設マニュアルp32は「原則として吸入麻酔薬、麻薬は使用しない」と記載していますが、各種医学文献によると麻酔をかけない脳死臓器摘出と麻酔をかけた脳死臓器摘出の両方が報告されています。当ネットワーク発行の小冊子“「脳死」って本当に死んでるの?「臓器移植推進」って本当に大丈夫”のp15~p16に「国会で移植医が麻酔投与を否定したが、実際には麻酔をかけていること」「脳死なら効果のないアトロピンが効いたこと」も掲載しています。

脳死臓器摘出時に、血圧が上昇し患者が動くことがあるから麻酔をかける場合もあることについて、その理由を「脳死判定は間違っていないが、脳死でも脊髄反射で血圧が上下する、体動もありうる」という説明がなされることがあります。一方で、脳死判定を誤った場合にも、麻酔なしで切開されると血圧が急上昇し、痛みで逃げようとするでしょう。

いずれにしても、臓器提供の実態としては麻酔をかけることもありうる、という説明が必要です。

以上

以上が日本教育新聞社宛ての要望書です。以下は、このブログを閲覧される方向けの情報です。

・要望書のなかで記載している当ネットワーク発行の小冊子“「脳死」って本当に死んでるの?「臓器移植推進」って本当に大丈夫”は、当ブログ内https://blog.goo.ne.jp/abdnet/e/e0270e7acd27ed637468f883f0785d93からダウンロードできます。

この小冊子より詳細な情報は、当ブログ内「臓器提供の承諾後~臓器摘出の手術中に脳死ではないことが発覚した症例、疑い例および統計 2-1」https://blog.goo.ne.jp/abdnet/e/7d5631bb5539bf19afcffb53544791f5、同2-2https://blog.goo.ne.jp/abdnet/e/38ecdce62949c1976b4e0f546fd14060に掲載しています。

・日本臓器移植ネットワークは、各種マニュアルを同ネットワークのWebサイト内「法令集&マニュアル」https://www.jotnw.or.jp/medical/manual/に文書名を示して掲載しています。しかし、死後(脳死後・心停止後)の臓器提供を検討する患者家族に提示する文書「ご家族の皆様方にご確認いただきたいこと」は、「法令集&マニュアル」に掲載されていません。2018年秋までは同ネットワークのサイト内で文書名を検索するとダウンロードが可能でした。しかし、2018年9月28日付の「週刊金曜日」に「『むごいことをした』と嘆く遺族 脳死臓器摘出時の麻酔禁止は、誰のため?」が掲載された後と見込まれますが、検索しても表示されなくなりました(「週刊金曜日」掲載記事は、このページの最下部に掲載)。日本臓器移植ネットワークは、臓器提供促進につながる宣伝を行う一方で、臓器提供の実態を知らせないようにしている隠蔽体質が問題です。

日本臓器移植ネットワークが臓器提供の選択肢を提示する家族に説明する内容、インフォームド・コンセントの適切性を確保するためには、「法令集&マニュアル」に「ご家族の皆様方にご確認いただきたいこと」の文書名を示して掲載しておき、常に一般人から評価を受けることが不可欠でしょう。

現在、一般人が閲覧可能な状態としての「ご家族の皆様方にご確認いただきたいこと」文書は、へるす出版から2022年9月30日付で発行された「臓器移植におけるドナーコーディネーション学入門」https://www.herusu-shuppan.co.jp/055-2/が資149から資158に掲載しています。

次の点線間は、全体で8ページある「ご家族の皆様方にご確認いただきたいこと」のうち、p4~p6より臓器摘出時の処置について記述した部分です。(2018年秋までダウンロードできた資料とへるす出版本の記述は同じ)。臓器摘出時に麻酔をかける場合がありうると説明する場合は、これらのページ内に記載しなければならないと見込まれますが書かれていません。ほかのページにも記載されていません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6.脳死判定と臓器提供について

(1)脳死と脳死判定について

脳死とは、呼吸などを調節している脳幹という部分も含めて脳全体の機能が停止し、

もとには戻らない状態をいいます。脳死になると、意識は完全に失われ、痛みや外か

らの刺激にも反応せず、自分の力では呼吸もできません。人工呼吸器などの助けによっ

て、しばらくは心臓を動かし続けることもできますが、やがては心臓も止まってしま

います。

この脳死を確認するために脳死判定が行われます。臓器提供を前提とした脳死判定

の方法は法律で厳格に規定されています。

● 深い昏睡にあること

● 瞳孔が固定し、一定以上開いていること

● 刺激に対する脳幹の反射がないこと

● 脳波が平坦であること

● 自分の力で呼吸ができないこと

以上の項目の確認を経験が豊富で臓器移植に関係のない2人以上の医師によって行

い、さらに6時間(6歳未満の小児の場合は 24 時間)以上経過後に同じ内容の確認

をもう1度行います。

1回の脳死判定には通常2時間程度を要します。なお、角膜等の損傷で一部の検査

が実施できない場合は、脳死判定そのものが行えなくなることもあります。

また、脳死となった原因が不明な場合、低体温の場合、急性薬物中毒の場合、肝性

昏睡、糖尿病性昏睡など代謝性疾患、内分泌性疾患などの場合は、脳死判定が行えま

せん。

脳死判定終了後、ご家族に結果をお知らせいたします。また、脳死判定にご家族が

立ち会うこともできます。ご希望される方はお申し出ください。

臓器提供を前提に法律で定められた脳死判定により脳死と判定された場合には法律

上死亡となり、2回目の脳死判定の終了時刻が死亡時刻となります。

臓器提供を前提とした脳死判定が終了した後、臓器提供の承諾を撤回された場合や

下記8. などの理由で臓器提供ができなくなった場合においても、死亡時刻の変更は

できません。

(2)臓器摘出の手術について

ご家族の皆様とは臓器の摘出手術がはじまる前に病室でお別れをしていただきます。

お別れに際し、ご希望がありましたらお申し出ください。手術開始の時刻は関係者と

の調整が必要となりますので、手術の開始時刻が決まりましたらお伝えします。

臓器の摘出手術は手術室で専門の医師が行います。手術のための創(あと)は胸か

ら下腹部までになりますが、手術後にはきれいに縫合し、ガーゼやテープで覆い、創

(あと)が直接目にふれないようにいたします。

眼球提供後は、義眼を用い、まぶたを閉じた状況となります。

各臓器の摘出に際しては、その臓器に付随する周囲組織(血管 ・ 尿管 ・ リンパ節 ・

脾臓など〔P. 8資料参照〕)の摘出が必要となります。

手術に要する時間はご提供いただく臓器によって異なりますが、4~5時間程度です。

手術開始からご家族の皆様のもとに、お身体がお帰りになるまでの時間としては、5~6

時間程度が見込まれます。組織の摘出がある場合には、さらに時間が必要となります。

7.心臓が停止した死後の臓器提供について

(1)心臓が停止する前の処置(カテーテルの挿入とヘパリンの注入)について

下記の処置は、脳死状態と診断された後、ご家族の承諾をいただいた上で行います。

①カテーテルの挿入

心臓が停止した死後、腎臓に血液が流れない状態が続くと腎臓の機能は急激に悪

化し、ご提供いただいても、移植ができなくなる場合があります。

そこで、心臓が停止する時期が近いと思われる時点で、カテーテル(医療用の管)

を入れさせていただきます。心臓が停止する前に大腿動脈及び静脈(足のつけねの

動脈と静脈)にカテーテルを留置し、心臓が停止した死後すぐにこのカテーテルか

ら薬液を注入し、腎臓を内部から冷やすことにより、その機能を保護することが可

能となります。なお、この処置を行う時期については、主治医、摘出を行う医師、コー

ディネーター間で判断し、ご家族にお伝えした後に行います。処置に要する時間は

通常1時間半程度です。なお、カテーテルの留置が長期間に及ぶ場合は、足の血流

が悪化するため、足の色が変化する場合があります。

②ヘパリンの注入

心臓が停止し、血液の流れが止まってしまうと腎臓の中で血液が固まってしまい、

移植ができなくなる場合があります。そのため、心臓が停止する直前にヘパリンと

いう薬剤を注入して血液が固まることを防ぎます。ヘパリンの使用により血液が固

まりにくくなりますので、出血した場合に血液が止まりにくくなることがあります。

上記の処置を行うことについて、医学的に困難な場合やご家族の承諾をいただくこ

とが困難な場合は、心臓が停止した死後すぐに、ヘパリンを注入し、心臓マッサージ

を施しながら手術室へ急ぎ摘出手術をさせていただきます。この場合は、お別れをす

る時間が短くなります。

(2)臓器の摘出手術について

腎臓の摘出手術は、心臓が停止して死亡確認がなされた後に、手術室で専門の医師

が行いますので、ご家族の皆様とは手術前にお別れをしていただくことになります。

手術のための創(あと)が腹部につきますが、手術後にきれいに縫合し、ガーゼやテー

プなどで覆い、創(あと)が直接目にふれないようにいたします。手術後にはお身体

をきれいにし、ご家族にお会いいただくまでおよそ3時間を要します。摘出に際して

は、腎臓に付随する周囲組織(血管・尿管など〔P. 8資料参照〕)の摘出が必要とな

ります。

眼球提供後は、義眼を用い、まぶたを閉じた状況となります。

他の組織の摘出がある場合にはさらに時間が必要となります。

(3)膵臓の提供について

膵臓の提供は、上記(1)の処置を行った上に、心臓が停止する直前に低血圧が持

続しないなど一定の厳しい条件を満たす必要があります。

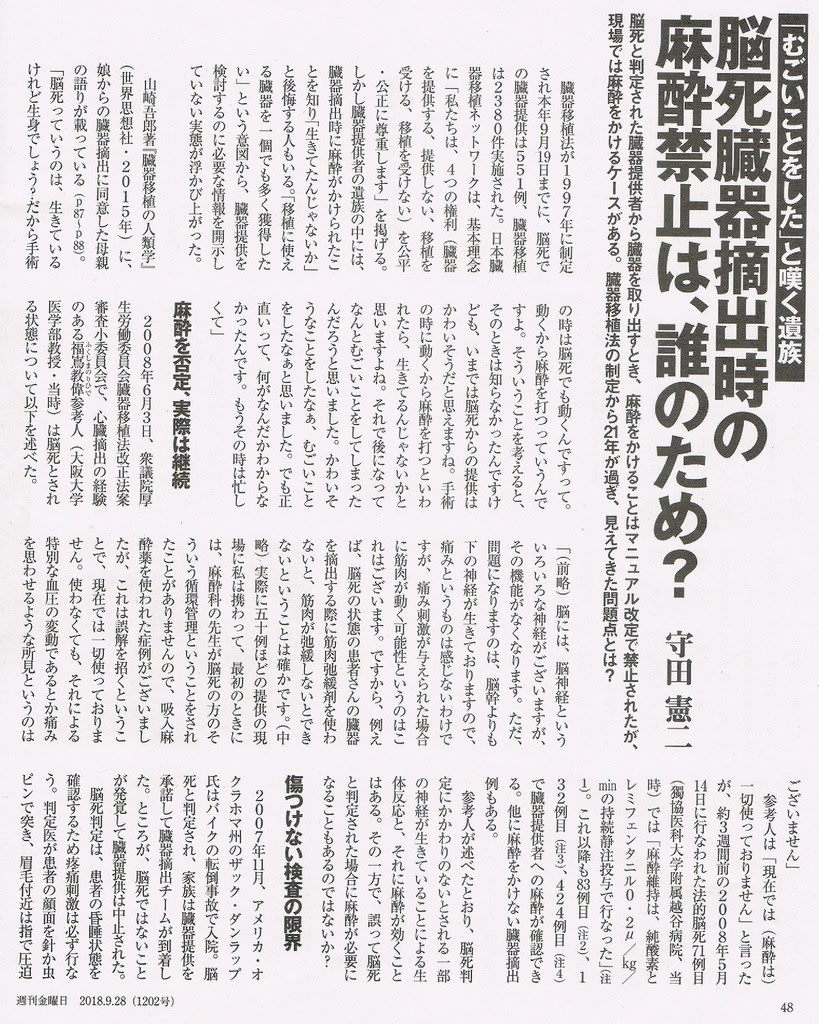

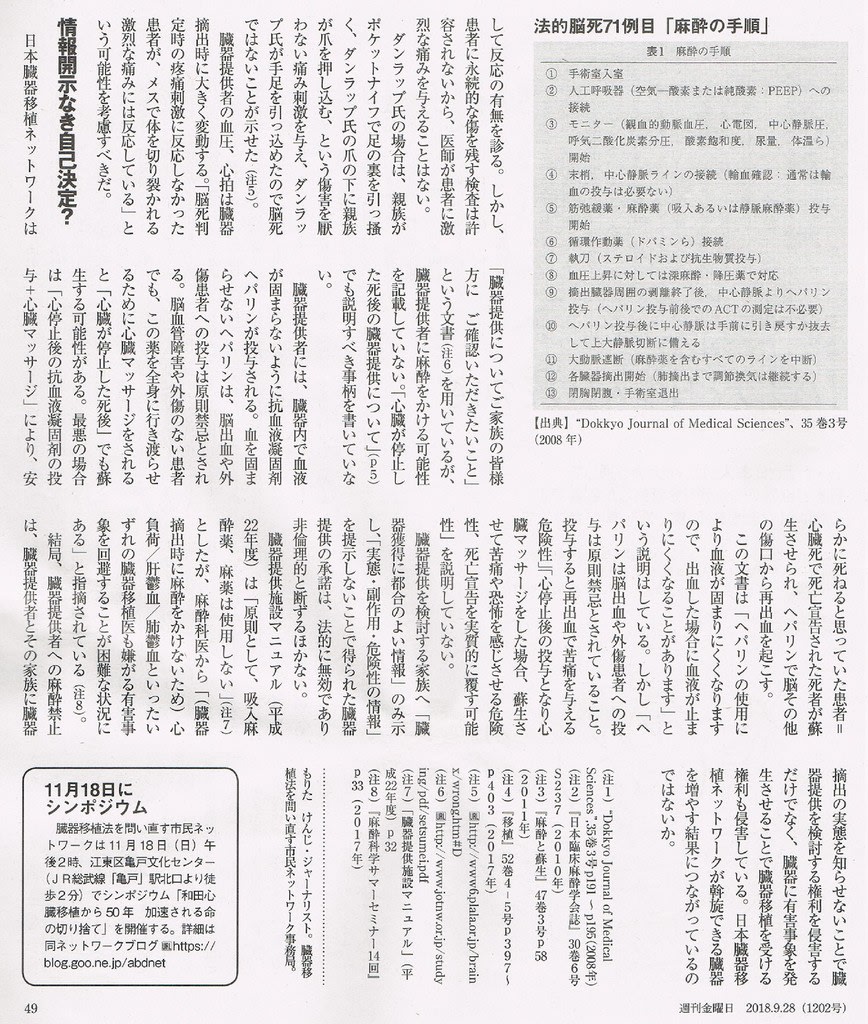

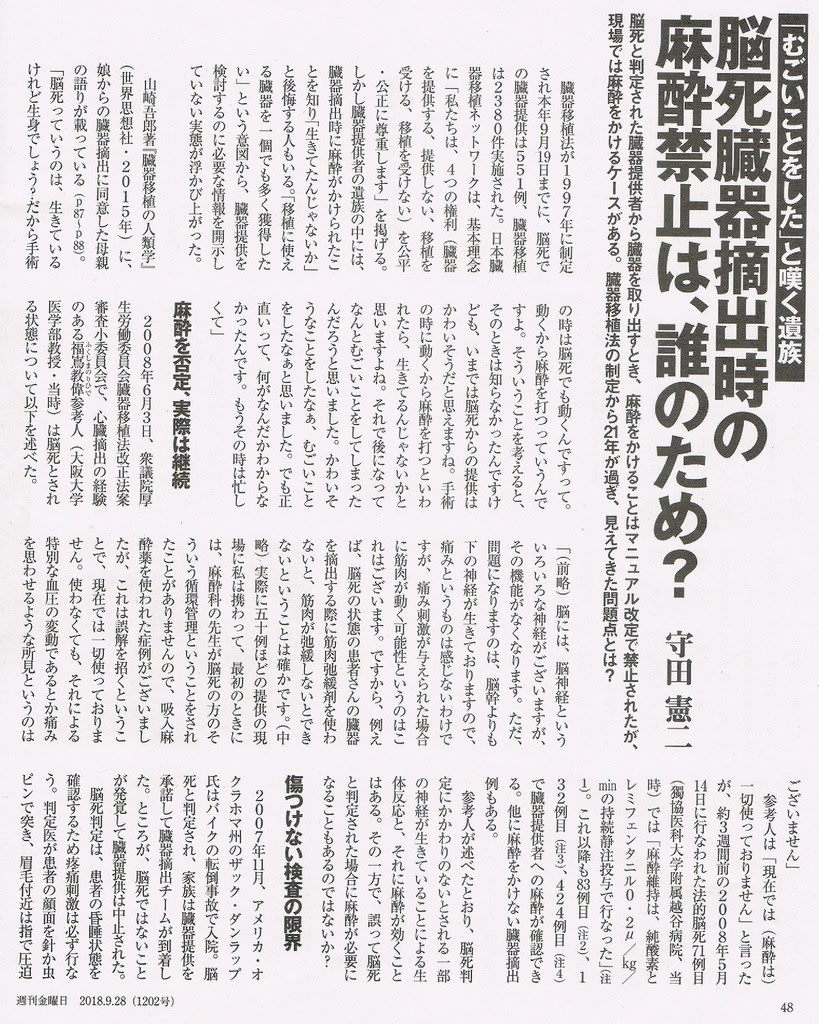

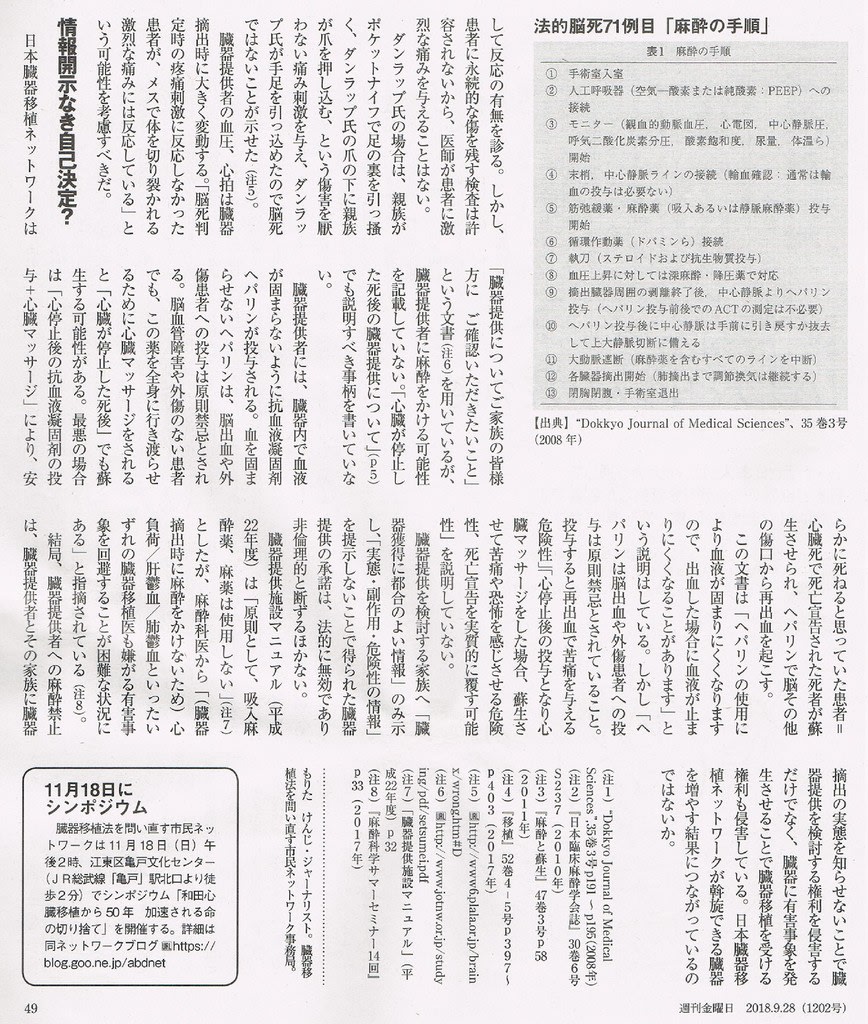

以上で「ご家族の皆様方にご確認いただきたいこと」の部分転載を終わり、以下は「週刊金曜日」2018年9月28日(№1202)号p48~p49に掲載された「『むごいことをした』と嘆く遺族 脳死臓器摘出時の麻酔禁止は、誰のため?」です。「週刊金曜日」より転載許可を得て掲載しています。(週刊金曜日の代表電話番号は03-5846-9001)