~生体解剖の恐れあり!~

日時:2019年5月18日(土)14時~17時

会場:カメリアプラザ(江東区亀戸文化センター)5階第2研修室

資料代:500円

主催:臓器移植法を問い直す市民ネットワーク

昨年、市民シンポジウム「和田心臓移植から50年 加速されるいのちの切り捨て」を開催しましたが、一人ひとりの講師のお話をもっとじっくり聞きたいとの意見がたくさん寄せられました。

そこで、次回市民講座では、資料を準備して頂きながら、時間的な制約で取り上げることができなかった「心臓が停止した死後の臓器提供」の検証について、守田憲二さんにお話しして頂くことになりました。ぜひご参加ください。

講師の守田憲二さんより内容紹介

約半世紀前に「脳死」という新たな概念が登場しました。体が温かく髪の毛や爪も伸び成長もする「脳死」の状態を「人の死」と受け入れられない人でも、「昔から行ってきた三徴候死(心停止、呼吸停止、瞳孔散大)を確認するなら問題はない」、さらには「脳死での臓器提供はダメだけれども心臓が停止した死後の臓器提供(心停止後の提供)ならいいだろう」という人がいると思います。

しかし三徴候死、心臓死にも曖昧さはあります。生から死への移行は連続的で、移行に要する時間は個体差が大きく、相当な死後変化、腐敗現象を観察しないうちに臓器摘出、解剖あるいは埋葬を行うと「生体解剖」あるいは「早すぎる埋葬」という事態を引き起こすこともあり得ます。

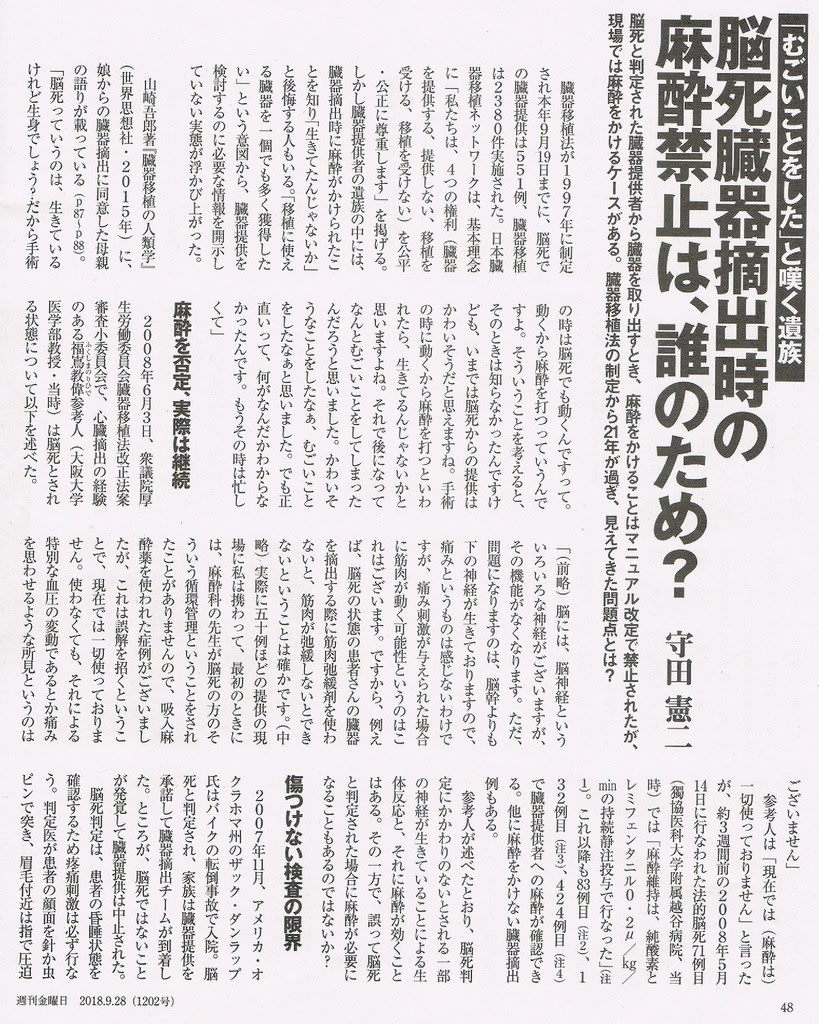

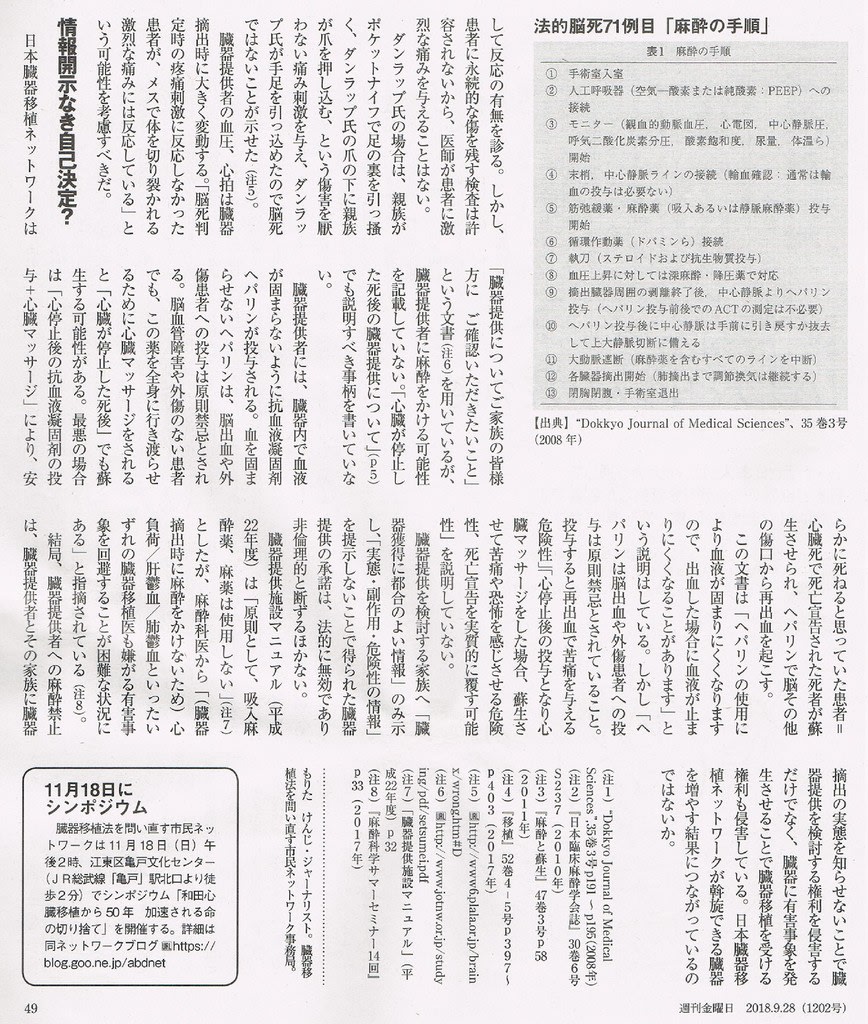

ドナー家族から得た臓器提供の承諾が、現状では法的に無効ではないかということは、2018年9月28日付の週刊金曜日掲載の「脳死臓器摘出時の麻酔禁止は誰のため」に書きましたが、市民講座ではそのあたりについても問題提起したいと思います。

他人の臓器を必要とする臓器移植は、人権侵害を引き起こす可能性が高いため、過剰に実施されることがないように他の治療法と優劣を比較し続ける必要があります。臓器移植を行う以上は、患者の生存率向上と高いQOLを実現していることを社会に証明し続けることが移植医の責務です。ところが、腎臓移植は生死不明の移植患者が多く、日本国内のデータで透析療法との比較も行われていないなど医学的根拠が薄弱です。臓器移植を推進する医学的根拠は、どれほどあるのでしょうか?

このように「救急患者・脳不全患者への救命は尽くされているのか?」「臓器提供者(ドナー)は本当に死んでいるのか?」「臓器移植は必要な患者に行われているのか?」という疑問は、和田心臓事件だけにあるのではなく、すべての臓器移植、そして「心臓が停止した死後の臓器提供・心停止ドナー」についても検証されるべきことと考えています。

和田心臓移植事件の報道で「医学的・倫理的・法的に問題なのは和田心臓移植だけ。それ以外は問題が無い」との庶民感情が作られ、移植医は和田寿郎ただ一人を悪役に仕立てて、自ら行う臓器獲得行動・移植医療の評価についての検証を行わない傾向もあります。和田心臓移植以降に、適切な医療が行われているのか、問われるべき対象は一層拡大しているのではないでしょうか?

次回市民講座では、胎児ドナー・無脳児ドナー・心停止ドナー・そして臓器移植法制定以前から行われていた脳死臓器摘出の実態を取り上げ検証します。