■ YouTube Selection (songs & music)

昔は梅雨が明けると待ちに待った暑い夏!と嬉しくなったもんですが、近頃はさっぱりですな。

この殺人的な暑さに恐怖すら覚えます。

猛暑が続く今日この頃、願うのは曇り空と優しい雨のほうです。

この殺人的な暑さに恐怖すら覚えます。

猛暑が続く今日この頃、願うのは曇り空と優しい雨のほうです。

彼女との関係が上手くいかずにヤケになって兵役に志願するも当然身が入らず、不服従と脱走を繰り返したアントワーヌ(レオ)が僅か数ヶ月で軍隊を追い出される所が今作の始まりです。この辺りはトリュフォーの実体験がそのまま描かれているようですね。

彼女との関係が上手くいかずにヤケになって兵役に志願するも当然身が入らず、不服従と脱走を繰り返したアントワーヌ(レオ)が僅か数ヶ月で軍隊を追い出される所が今作の始まりです。この辺りはトリュフォーの実体験がそのまま描かれているようですね。 この後、無職になったアントワーヌは騙した探偵に誘われて探偵事務所に雇われることになります。ここでのエピソードが一番長いんですが、この仕事の中で従業員に嫌われている理由を知りたいという靴店のオーナーの依頼に関わる件で、アントワーヌは新入社員として靴屋に入り込みます。ところが、調査中にオーナーの美人の奥さん、つまり社長夫人(セイリグ)にのぼせてしまい、女子社員の話しからその辺の事情を察した夫人と一回限りのアヴ・アフェアーに付き合うことになります。自宅の鏡に向かって、奥さんの名前やクリスティーヌの名前、更には自分の名前を連呼するところは、似たような経験をもつ男性も多いのではないでしょうか。

この後、無職になったアントワーヌは騙した探偵に誘われて探偵事務所に雇われることになります。ここでのエピソードが一番長いんですが、この仕事の中で従業員に嫌われている理由を知りたいという靴店のオーナーの依頼に関わる件で、アントワーヌは新入社員として靴屋に入り込みます。ところが、調査中にオーナーの美人の奥さん、つまり社長夫人(セイリグ)にのぼせてしまい、女子社員の話しからその辺の事情を察した夫人と一回限りのアヴ・アフェアーに付き合うことになります。自宅の鏡に向かって、奥さんの名前やクリスティーヌの名前、更には自分の名前を連呼するところは、似たような経験をもつ男性も多いのではないでしょうか。

レコード会社に勤めるアントワーヌ(レオ)はコンサートで見かけたコレット(ピジェ)に恋をする。美しい横顔に見とれ、次のコンサートでは彼女の近くの席を探す。後ろに座ったときには白いうなじが眩しかった。

レコード会社に勤めるアントワーヌ(レオ)はコンサートで見かけたコレット(ピジェ)に恋をする。美しい横顔に見とれ、次のコンサートでは彼女の近くの席を探す。後ろに座ったときには白いうなじが眩しかった。

5人の腕白盛りの少年達のあこがれは年上のお姉さんベルナデット。女体にも、男女のキスにも興味津々な彼らは、大人の魅力たっぷりの彼女が自転車を駆って、スカートを翻しながら太ももも露わに走るのをあこがれの眼差しで追いかけた。夏の陽射しを避けるように、木立の中を颯爽と走り抜けるベルナデット。自転車を木陰に立てかけ川に降りる。少年達はそっと自転車に近づく。サドルには彼女の温もりがあり、顔を近づけると疼くような匂いがした。

5人の腕白盛りの少年達のあこがれは年上のお姉さんベルナデット。女体にも、男女のキスにも興味津々な彼らは、大人の魅力たっぷりの彼女が自転車を駆って、スカートを翻しながら太ももも露わに走るのをあこがれの眼差しで追いかけた。夏の陽射しを避けるように、木立の中を颯爽と走り抜けるベルナデット。自転車を木陰に立てかけ川に降りる。少年達はそっと自転車に近づく。サドルには彼女の温もりがあり、顔を近づけると疼くような匂いがした。

“チルソク”とは韓国語で“七夕”のことだそうだ。

“チルソク”とは韓国語で“七夕”のことだそうだ。

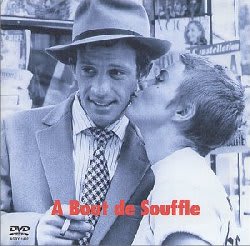

旅客機の客室乗務員をしていたミシェルは、今はあちこちで車泥棒をして暮らしている。ニースで会ったアメリカ娘パトリシアが忘れられずに、マルセイユで盗んだ車を飛ばして彼女のいるパリに向かう。途中で白バイに追跡され、車にあった拳銃で一人を撃ち殺してしまう。

旅客機の客室乗務員をしていたミシェルは、今はあちこちで車泥棒をして暮らしている。ニースで会ったアメリカ娘パトリシアが忘れられずに、マルセイユで盗んだ車を飛ばして彼女のいるパリに向かう。途中で白バイに追跡され、車にあった拳銃で一人を撃ち殺してしまう。

サンディエゴに住む11歳の少年ウィリアムは、姉と大学教授の母親との3人暮らし。18歳の姉アニタは母親と衝突、彼氏と共に家を出る。『ベッドの下に自由があるわ。』という囁きを残して。

サンディエゴに住む11歳の少年ウィリアムは、姉と大学教授の母親との3人暮らし。18歳の姉アニタは母親と衝突、彼氏と共に家を出る。『ベッドの下に自由があるわ。』という囁きを残して。

1971年。カラーが当たり前の時代に、モノクロ・スタンダード・サイズのスクリーンで発表されたこの映画は、51年のテキサスの小さな町アナリーン(架空の町)を舞台に、高校生の青春群像を描きながら、閉塞感に包まれた町の人間模様をもあぶり出し話題となった。原題は、【The Last Picture Show】。

1971年。カラーが当たり前の時代に、モノクロ・スタンダード・サイズのスクリーンで発表されたこの映画は、51年のテキサスの小さな町アナリーン(架空の町)を舞台に、高校生の青春群像を描きながら、閉塞感に包まれた町の人間模様をもあぶり出し話題となった。原題は、【The Last Picture Show】。

イギリスに住むインド系イギリス人一家のサッカー好きな娘、ジェスが主人公。偶然誘われた女子サッカーチームに入って活躍するも、敬虔なヒンズー教徒の両親は短パンを穿いて素肌を見せるのも反対。縁談がまとまりかけている姉もいるし、インド人コミュニティーの中での世間体もあり、ジェスは隠れてサッカーを続けるしかない。

イギリスに住むインド系イギリス人一家のサッカー好きな娘、ジェスが主人公。偶然誘われた女子サッカーチームに入って活躍するも、敬虔なヒンズー教徒の両親は短パンを穿いて素肌を見せるのも反対。縁談がまとまりかけている姉もいるし、インド人コミュニティーの中での世間体もあり、ジェスは隠れてサッカーを続けるしかない。

主演がD・ホフマンとM・ファロー。ホフマンは「真夜中のカーボーイ」の後、ミアも「ローズマリーの赤ちゃん」の翌年だし、イェーツ監督ということでとても観たかった映画なんだが、当時住んでいた田舎町ではロード・ショーされなかったと思う。結局封切りから数年後、そしてそれは今から数十年前、深夜のTVで観ることになった。NHKの字幕放送だったと思う。今回が、我が人生における2度目の鑑賞です。

主演がD・ホフマンとM・ファロー。ホフマンは「真夜中のカーボーイ」の後、ミアも「ローズマリーの赤ちゃん」の翌年だし、イェーツ監督ということでとても観たかった映画なんだが、当時住んでいた田舎町ではロード・ショーされなかったと思う。結局封切りから数年後、そしてそれは今から数十年前、深夜のTVで観ることになった。NHKの字幕放送だったと思う。今回が、我が人生における2度目の鑑賞です。 オープニングは、こんな調子。実は二人は夕べ知り合ったばかり。ガール・ハントに熱心な男友達とバーにやってきたジョンと、同居している女友達と3人でバーに来ていたメリーが、何気ない会話を交わすうちにそれぞれの友人達と別れて二人っきりになり、その夜のうちにジョンのアパートに泊まったという次第。「恋人たちの予感」のように知り合って10年後に結ばれるのではなく、出会ったその夜にイタしたわけだ。この頃すでにそういう世相であったことを自然に描いている。

オープニングは、こんな調子。実は二人は夕べ知り合ったばかり。ガール・ハントに熱心な男友達とバーにやってきたジョンと、同居している女友達と3人でバーに来ていたメリーが、何気ない会話を交わすうちにそれぞれの友人達と別れて二人っきりになり、その夜のうちにジョンのアパートに泊まったという次第。「恋人たちの予感」のように知り合って10年後に結ばれるのではなく、出会ったその夜にイタしたわけだ。この頃すでにそういう世相であったことを自然に描いている。

★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)

★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)