(1952/フレッド・ジンネマン監督/ゲイリー・クーパー、グレイス・ケリー、ロイド・ブリッジス、ケティ・フラド、トーマス・ミッチェル、ロン・チェイニー・Jr、ジャック・イーラム、ハリー・シャノン、リー・ヴァン・クリーフ/84分)

(↓Twitter on 十瑠 から)

夕べ、ぽつと空いた時間にDVDを観た。1コインDVDがブックオフで更に半額になって売ってた「真昼の決闘」です。タイトなストーリーに、緩急のメリハリが利いた演出。ラストシーンで、あぁこれはやっぱり「ダーティハリー」に影響与えたに違いないなと再確認しました。お薦め度は当然★五つだ!

夕べ、ぽつと空いた時間にDVDを観た。1コインDVDがブックオフで更に半額になって売ってた「真昼の決闘」です。タイトなストーリーに、緩急のメリハリが利いた演出。ラストシーンで、あぁこれはやっぱり「ダーティハリー」に影響与えたに違いないなと再確認しました。お薦め度は当然★五つだ!

[ 9月 2日 以下同じ]

フレッド・ジンネマンって昔っから巧い人だけど、この人の色が今だに良く分からないな。「ジャッカルの日」とか「ジュリア」とかのサスペンスも良いし、昔だと「尼僧物語」とか「山河遥なり」とかの人間ドラマも印象深い。ユダヤ系ドイツ人の両親はホロコーストで亡くなったとウィキには書いてあった。

フレッド・ジンネマンって昔っから巧い人だけど、この人の色が今だに良く分からないな。「ジャッカルの日」とか「ジュリア」とかのサスペンスも良いし、昔だと「尼僧物語」とか「山河遥なり」とかの人間ドラマも印象深い。ユダヤ系ドイツ人の両親はホロコーストで亡くなったとウィキには書いてあった。

最近、継続的にウォーキングをしていないのが原因だと思うけど、長い文章、纏まった文章が浮かばない。今日、一週間ぶりに「真昼の決闘」の2回目を観たけれど、紹介記事が・・・。徒然に書こうとしても、それでもなんだかつまらないので、いっそのことツイッターで呟こうかと思っとります。

最近、継続的にウォーキングをしていないのが原因だと思うけど、長い文章、纏まった文章が浮かばない。今日、一週間ぶりに「真昼の決闘」の2回目を観たけれど、紹介記事が・・・。徒然に書こうとしても、それでもなんだかつまらないので、いっそのことツイッターで呟こうかと思っとります。

[ 9月 9日 以下同じ]

監督のジンネマンについては1週間前に書いたので、今回はプロデューサーについて。スタンリー・クレーマーは後に社会派の名匠といわれるようになる人ですね。「手錠のまゝの脱獄 (1958)」とか「ニュールンベルグ裁判 (1961)」とか。あと、「渚にて (1959)」とかね。

監督のジンネマンについては1週間前に書いたので、今回はプロデューサーについて。スタンリー・クレーマーは後に社会派の名匠といわれるようになる人ですね。「手錠のまゝの脱獄 (1958)」とか「ニュールンベルグ裁判 (1961)」とか。あと、「渚にて (1959)」とかね。

「真昼の決闘」も、西部の小さな町を舞台にしたガンファイトもある西部劇だけど、困難に直面した時に見せる一般市民の利己的な反応を批判的に描いてみせている。なるほど社会派のクレイマー作品だなぁと思わせるお話でありました。製作者としても「チャンピオン (1949)」とかの話題作も多い。

「真昼の決闘」も、西部の小さな町を舞台にしたガンファイトもある西部劇だけど、困難に直面した時に見せる一般市民の利己的な反応を批判的に描いてみせている。なるほど社会派のクレイマー作品だなぁと思わせるお話でありました。製作者としても「チャンピオン (1949)」とかの話題作も多い。

映画の冒頭が町外れの街道脇でならず者が誰かを待っているシーンで、この男が後にマカロニ・ウェスタンで有名になるリー・ヴァン・クリーフ。なんと、この映画が彼のデビュー作らしいです。デビュー作といえば、ヒロイン役のグレース・ケリーもそうなんですよね。彼女まだ23歳!

映画の冒頭が町外れの街道脇でならず者が誰かを待っているシーンで、この男が後にマカロニ・ウェスタンで有名になるリー・ヴァン・クリーフ。なんと、この映画が彼のデビュー作らしいです。デビュー作といえば、ヒロイン役のグレース・ケリーもそうなんですよね。彼女まだ23歳!

グレース・ケリー扮するエイミー・ファウラーと結婚する保安官がウィル・ケーン。演じたゲイリー・クーパーは当時51歳。この後9年後に前立腺ガンで亡くなる。51歳と23歳の新婚さんて・・・まるで親子^^。

グレース・ケリー扮するエイミー・ファウラーと結婚する保安官がウィル・ケーン。演じたゲイリー・クーパーは当時51歳。この後9年後に前立腺ガンで亡くなる。51歳と23歳の新婚さんて・・・まるで親子^^。

映画の冒頭でならず者達が町に入っていき、その町の保安官事務所ではケーンとエイミーの結婚式が執り行われていて、ならず者達の姿を見た町人達は、そそくさと家の中に入ったり、胸の前で十字を切ったりする。男達はそのまま鉄道の駅に向かう。お昼に到着する列車にならず者の親分が乗っているのだ。

映画の冒頭でならず者達が町に入っていき、その町の保安官事務所ではケーンとエイミーの結婚式が執り行われていて、ならず者達の姿を見た町人達は、そそくさと家の中に入ったり、胸の前で十字を切ったりする。男達はそのまま鉄道の駅に向かう。お昼に到着する列車にならず者の親分が乗っているのだ。

昼の列車に乗ってくるのは5年前にケーンが逮捕して死刑を望んでいたフランク・ミラーで、どうやら東部の裁判所で釈放されて戻ってくるらしい。町の裁判ではミラーはケーンや判事への復讐を宣言していたので、早速判事は荷物を纏めて町を出る。ケーンは逃げても追ってくるだろうからと迎え撃つのだ。

昼の列車に乗ってくるのは5年前にケーンが逮捕して死刑を望んでいたフランク・ミラーで、どうやら東部の裁判所で釈放されて戻ってくるらしい。町の裁判ではミラーはケーンや判事への復讐を宣言していたので、早速判事は荷物を纏めて町を出る。ケーンは逃げても追ってくるだろうからと迎え撃つのだ。

新妻のエイミーはクエーカー教徒で争いを好まない為にケーンに一緒に逃げることを薦めるが、ケーンは一旦は出て行った町に戻り、ミラーを迎え撃つ道を選ぶ。エイミーは、未亡人になりたくないので一人列車で町を出ると言う。冷たいなぁと思うけど、クエーカーが平和主義なのと彼女の半生にも訳がある。

新妻のエイミーはクエーカー教徒で争いを好まない為にケーンに一緒に逃げることを薦めるが、ケーンは一旦は出て行った町に戻り、ミラーを迎え撃つ道を選ぶ。エイミーは、未亡人になりたくないので一人列車で町を出ると言う。冷たいなぁと思うけど、クエーカーが平和主義なのと彼女の半生にも訳がある。

群像劇の様相も見せるこの映画。上映時間が85分だが、お話のスタートも日曜日のお昼前の10時半くらいで、終了も12時過ぎだから、ほぼ同じ時間なんだ。町の中を助っ人を求めて歩き回るケーンを追ったカメラが自然光での撮影みたいで、リアルな感じが出ていたのも印象深い。

群像劇の様相も見せるこの映画。上映時間が85分だが、お話のスタートも日曜日のお昼前の10時半くらいで、終了も12時過ぎだから、ほぼ同じ時間なんだ。町の中を助っ人を求めて歩き回るケーンを追ったカメラが自然光での撮影みたいで、リアルな感じが出ていたのも印象深い。

そうそう、クーパーはこれで2回目のオスカーを獲得している。1回目はハワード・ホークスの「ヨーク軍曹 (1941)」。孤立無援になってなお、アル中の老人や少年の助っ人志願をやんわりと断る正義の男を見事に演じておりましたな。51歳の新婚さんは少し違和感はあったけど・・・。

そうそう、クーパーはこれで2回目のオスカーを獲得している。1回目はハワード・ホークスの「ヨーク軍曹 (1941)」。孤立無援になってなお、アル中の老人や少年の助っ人志願をやんわりと断る正義の男を見事に演じておりましたな。51歳の新婚さんは少し違和感はあったけど・・・。

オリジナル脚本だと思っていたけど、ジョン・W・カニンガムという人の原作があるらしい。本の原題は「The Tin Star (1947)」。保安官の鉛製のバッジのことですな。法の番人は誠実にやっても、世のはみ出し者には憎むべき対象で、平和そうに見えるこの町にもケーンを嫌う者はいた。

オリジナル脚本だと思っていたけど、ジョン・W・カニンガムという人の原作があるらしい。本の原題は「The Tin Star (1947)」。保安官の鉛製のバッジのことですな。法の番人は誠実にやっても、世のはみ出し者には憎むべき対象で、平和そうに見えるこの町にもケーンを嫌う者はいた。

ケーンの元カノで、その前はミラーの女だったメキシコ女へレン・ラミレスを演じたのが、メキシコ出身のケティ・フラド。ゴールデン・・グローブで助演女優賞を獲ったらしいです。への字になった口元に意志の強さを感じさせる人。へレンは酒場か裏商売のお店の女将なんでしょうか。

ケーンの元カノで、その前はミラーの女だったメキシコ女へレン・ラミレスを演じたのが、メキシコ出身のケティ・フラド。ゴールデン・・グローブで助演女優賞を獲ったらしいです。への字になった口元に意志の強さを感じさせる人。へレンは酒場か裏商売のお店の女将なんでしょうか。

ケーンの保安官助手で、今のヘレンの男ハーヴェイを演じていたのがロイド・ブリッジス。「恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ (1989)」で兄弟を演じていたボーとジェフのブリッジス兄弟の実の父親ですね。既に40歳頃のロイドさんですが、エミリオ・エステベスに似た若者でした。

ケーンの保安官助手で、今のヘレンの男ハーヴェイを演じていたのがロイド・ブリッジス。「恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ (1989)」で兄弟を演じていたボーとジェフのブリッジス兄弟の実の父親ですね。既に40歳頃のロイドさんですが、エミリオ・エステベスに似た若者でした。

時限サスペンスと人間ドラマを巧く融合させたタイトな脚本を書いたのは、デビッド・リーンの「戦場にかける橋」でオスカー受賞のカール・フォアマン。この映画でもノミネートされ、町人の色々な反応を描いていてお見事なのに、赤狩り真っ只中という空気が影響したのか、票が入らなかったようです。

時限サスペンスと人間ドラマを巧く融合させたタイトな脚本を書いたのは、デビッド・リーンの「戦場にかける橋」でオスカー受賞のカール・フォアマン。この映画でもノミネートされ、町人の色々な反応を描いていてお見事なのに、赤狩り真っ只中という空気が影響したのか、票が入らなかったようです。

冒頭のタイトルバックから流れるのは、アカデミー歌曲賞を受賞した歌(作曲:ディミトリ・ティオムキン、作詞:ネッド・ワシントン)で、唄っているのはテックス・リッター。♪Do Not Forsake Me, Oh My Darlin・・・。全編にメロディーが流れるので印象的です。

冒頭のタイトルバックから流れるのは、アカデミー歌曲賞を受賞した歌(作曲:ディミトリ・ティオムキン、作詞:ネッド・ワシントン)で、唄っているのはテックス・リッター。♪Do Not Forsake Me, Oh My Darlin・・・。全編にメロディーが流れるので印象的です。

アカデミー賞関連でいえば、編集賞も獲っているんだよね。列車が到着する12時直前の緊張感がグンと高まっていくシーンでは、町の人々の表情や、街角の風景や、時計のアップなどが、煽るようなBGMの中で繋がれていって、突然の列車の汽笛で無音になる。とても印象的な編集でした。

アカデミー賞関連でいえば、編集賞も獲っているんだよね。列車が到着する12時直前の緊張感がグンと高まっていくシーンでは、町の人々の表情や、街角の風景や、時計のアップなどが、煽るようなBGMの中で繋がれていって、突然の列車の汽笛で無音になる。とても印象的な編集でした。

ある映画サイトでは「ダーティハリー」がラストシーンでこの映画へのオマージュを捧げていたと書かれていました。確かに、オマージュという表現の方が正確かも知れません。

ある映画サイトでは「ダーティハリー」がラストシーンでこの映画へのオマージュを捧げていたと書かれていました。確かに、オマージュという表現の方が正確かも知れません。

保安官事務所の牢屋の中に深酒のせいで収監されている男がいますが、これが若きジャック・イーラムでした。若い頃から彼って酒好きが似合う役者なんだよねぇ。

保安官事務所の牢屋の中に深酒のせいで収監されている男がいますが、これが若きジャック・イーラムでした。若い頃から彼って酒好きが似合う役者なんだよねぇ。

出演者関連で、トーマス・ミッチェルを忘れていました。ジョン・フォードの「駅馬車」にも出ている名脇役ですね。

彼を含めて、冒頭の結婚式ではケーンをニコヤカに祝っていたのに、いざならず者のミラーが帰ってくると分かった後には、困っているケーンを見殺しにするような態度をとる。ミラーはケーンを怨んでいるのだから、ケーンは町を出て行けばよかったんだと。そうすれば、町には何の影響も無いのだから・・・。

(↓Twitter on 十瑠 から)

夕べ、ぽつと空いた時間にDVDを観た。1コインDVDがブックオフで更に半額になって売ってた「真昼の決闘」です。タイトなストーリーに、緩急のメリハリが利いた演出。ラストシーンで、あぁこれはやっぱり「ダーティハリー」に影響与えたに違いないなと再確認しました。お薦め度は当然★五つだ!

夕べ、ぽつと空いた時間にDVDを観た。1コインDVDがブックオフで更に半額になって売ってた「真昼の決闘」です。タイトなストーリーに、緩急のメリハリが利いた演出。ラストシーンで、あぁこれはやっぱり「ダーティハリー」に影響与えたに違いないなと再確認しました。お薦め度は当然★五つだ![ 9月 2日 以下同じ]

フレッド・ジンネマンって昔っから巧い人だけど、この人の色が今だに良く分からないな。「ジャッカルの日」とか「ジュリア」とかのサスペンスも良いし、昔だと「尼僧物語」とか「山河遥なり」とかの人間ドラマも印象深い。ユダヤ系ドイツ人の両親はホロコーストで亡くなったとウィキには書いてあった。

フレッド・ジンネマンって昔っから巧い人だけど、この人の色が今だに良く分からないな。「ジャッカルの日」とか「ジュリア」とかのサスペンスも良いし、昔だと「尼僧物語」とか「山河遥なり」とかの人間ドラマも印象深い。ユダヤ系ドイツ人の両親はホロコーストで亡くなったとウィキには書いてあった。 最近、継続的にウォーキングをしていないのが原因だと思うけど、長い文章、纏まった文章が浮かばない。今日、一週間ぶりに「真昼の決闘」の2回目を観たけれど、紹介記事が・・・。徒然に書こうとしても、それでもなんだかつまらないので、いっそのことツイッターで呟こうかと思っとります。

最近、継続的にウォーキングをしていないのが原因だと思うけど、長い文章、纏まった文章が浮かばない。今日、一週間ぶりに「真昼の決闘」の2回目を観たけれど、紹介記事が・・・。徒然に書こうとしても、それでもなんだかつまらないので、いっそのことツイッターで呟こうかと思っとります。[ 9月 9日 以下同じ]

監督のジンネマンについては1週間前に書いたので、今回はプロデューサーについて。スタンリー・クレーマーは後に社会派の名匠といわれるようになる人ですね。「手錠のまゝの脱獄 (1958)」とか「ニュールンベルグ裁判 (1961)」とか。あと、「渚にて (1959)」とかね。

監督のジンネマンについては1週間前に書いたので、今回はプロデューサーについて。スタンリー・クレーマーは後に社会派の名匠といわれるようになる人ですね。「手錠のまゝの脱獄 (1958)」とか「ニュールンベルグ裁判 (1961)」とか。あと、「渚にて (1959)」とかね。 「真昼の決闘」も、西部の小さな町を舞台にしたガンファイトもある西部劇だけど、困難に直面した時に見せる一般市民の利己的な反応を批判的に描いてみせている。なるほど社会派のクレイマー作品だなぁと思わせるお話でありました。製作者としても「チャンピオン (1949)」とかの話題作も多い。

「真昼の決闘」も、西部の小さな町を舞台にしたガンファイトもある西部劇だけど、困難に直面した時に見せる一般市民の利己的な反応を批判的に描いてみせている。なるほど社会派のクレイマー作品だなぁと思わせるお話でありました。製作者としても「チャンピオン (1949)」とかの話題作も多い。 映画の冒頭が町外れの街道脇でならず者が誰かを待っているシーンで、この男が後にマカロニ・ウェスタンで有名になるリー・ヴァン・クリーフ。なんと、この映画が彼のデビュー作らしいです。デビュー作といえば、ヒロイン役のグレース・ケリーもそうなんですよね。彼女まだ23歳!

映画の冒頭が町外れの街道脇でならず者が誰かを待っているシーンで、この男が後にマカロニ・ウェスタンで有名になるリー・ヴァン・クリーフ。なんと、この映画が彼のデビュー作らしいです。デビュー作といえば、ヒロイン役のグレース・ケリーもそうなんですよね。彼女まだ23歳! グレース・ケリー扮するエイミー・ファウラーと結婚する保安官がウィル・ケーン。演じたゲイリー・クーパーは当時51歳。この後9年後に前立腺ガンで亡くなる。51歳と23歳の新婚さんて・・・まるで親子^^。

グレース・ケリー扮するエイミー・ファウラーと結婚する保安官がウィル・ケーン。演じたゲイリー・クーパーは当時51歳。この後9年後に前立腺ガンで亡くなる。51歳と23歳の新婚さんて・・・まるで親子^^。 映画の冒頭でならず者達が町に入っていき、その町の保安官事務所ではケーンとエイミーの結婚式が執り行われていて、ならず者達の姿を見た町人達は、そそくさと家の中に入ったり、胸の前で十字を切ったりする。男達はそのまま鉄道の駅に向かう。お昼に到着する列車にならず者の親分が乗っているのだ。

映画の冒頭でならず者達が町に入っていき、その町の保安官事務所ではケーンとエイミーの結婚式が執り行われていて、ならず者達の姿を見た町人達は、そそくさと家の中に入ったり、胸の前で十字を切ったりする。男達はそのまま鉄道の駅に向かう。お昼に到着する列車にならず者の親分が乗っているのだ。 昼の列車に乗ってくるのは5年前にケーンが逮捕して死刑を望んでいたフランク・ミラーで、どうやら東部の裁判所で釈放されて戻ってくるらしい。町の裁判ではミラーはケーンや判事への復讐を宣言していたので、早速判事は荷物を纏めて町を出る。ケーンは逃げても追ってくるだろうからと迎え撃つのだ。

昼の列車に乗ってくるのは5年前にケーンが逮捕して死刑を望んでいたフランク・ミラーで、どうやら東部の裁判所で釈放されて戻ってくるらしい。町の裁判ではミラーはケーンや判事への復讐を宣言していたので、早速判事は荷物を纏めて町を出る。ケーンは逃げても追ってくるだろうからと迎え撃つのだ。 新妻のエイミーはクエーカー教徒で争いを好まない為にケーンに一緒に逃げることを薦めるが、ケーンは一旦は出て行った町に戻り、ミラーを迎え撃つ道を選ぶ。エイミーは、未亡人になりたくないので一人列車で町を出ると言う。冷たいなぁと思うけど、クエーカーが平和主義なのと彼女の半生にも訳がある。

新妻のエイミーはクエーカー教徒で争いを好まない為にケーンに一緒に逃げることを薦めるが、ケーンは一旦は出て行った町に戻り、ミラーを迎え撃つ道を選ぶ。エイミーは、未亡人になりたくないので一人列車で町を出ると言う。冷たいなぁと思うけど、クエーカーが平和主義なのと彼女の半生にも訳がある。 群像劇の様相も見せるこの映画。上映時間が85分だが、お話のスタートも日曜日のお昼前の10時半くらいで、終了も12時過ぎだから、ほぼ同じ時間なんだ。町の中を助っ人を求めて歩き回るケーンを追ったカメラが自然光での撮影みたいで、リアルな感じが出ていたのも印象深い。

群像劇の様相も見せるこの映画。上映時間が85分だが、お話のスタートも日曜日のお昼前の10時半くらいで、終了も12時過ぎだから、ほぼ同じ時間なんだ。町の中を助っ人を求めて歩き回るケーンを追ったカメラが自然光での撮影みたいで、リアルな感じが出ていたのも印象深い。 そうそう、クーパーはこれで2回目のオスカーを獲得している。1回目はハワード・ホークスの「ヨーク軍曹 (1941)」。孤立無援になってなお、アル中の老人や少年の助っ人志願をやんわりと断る正義の男を見事に演じておりましたな。51歳の新婚さんは少し違和感はあったけど・・・。

そうそう、クーパーはこれで2回目のオスカーを獲得している。1回目はハワード・ホークスの「ヨーク軍曹 (1941)」。孤立無援になってなお、アル中の老人や少年の助っ人志願をやんわりと断る正義の男を見事に演じておりましたな。51歳の新婚さんは少し違和感はあったけど・・・。 オリジナル脚本だと思っていたけど、ジョン・W・カニンガムという人の原作があるらしい。本の原題は「The Tin Star (1947)」。保安官の鉛製のバッジのことですな。法の番人は誠実にやっても、世のはみ出し者には憎むべき対象で、平和そうに見えるこの町にもケーンを嫌う者はいた。

オリジナル脚本だと思っていたけど、ジョン・W・カニンガムという人の原作があるらしい。本の原題は「The Tin Star (1947)」。保安官の鉛製のバッジのことですな。法の番人は誠実にやっても、世のはみ出し者には憎むべき対象で、平和そうに見えるこの町にもケーンを嫌う者はいた。 ケーンの元カノで、その前はミラーの女だったメキシコ女へレン・ラミレスを演じたのが、メキシコ出身のケティ・フラド。ゴールデン・・グローブで助演女優賞を獲ったらしいです。への字になった口元に意志の強さを感じさせる人。へレンは酒場か裏商売のお店の女将なんでしょうか。

ケーンの元カノで、その前はミラーの女だったメキシコ女へレン・ラミレスを演じたのが、メキシコ出身のケティ・フラド。ゴールデン・・グローブで助演女優賞を獲ったらしいです。への字になった口元に意志の強さを感じさせる人。へレンは酒場か裏商売のお店の女将なんでしょうか。 ケーンの保安官助手で、今のヘレンの男ハーヴェイを演じていたのがロイド・ブリッジス。「恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ (1989)」で兄弟を演じていたボーとジェフのブリッジス兄弟の実の父親ですね。既に40歳頃のロイドさんですが、エミリオ・エステベスに似た若者でした。

ケーンの保安官助手で、今のヘレンの男ハーヴェイを演じていたのがロイド・ブリッジス。「恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ (1989)」で兄弟を演じていたボーとジェフのブリッジス兄弟の実の父親ですね。既に40歳頃のロイドさんですが、エミリオ・エステベスに似た若者でした。 時限サスペンスと人間ドラマを巧く融合させたタイトな脚本を書いたのは、デビッド・リーンの「戦場にかける橋」でオスカー受賞のカール・フォアマン。この映画でもノミネートされ、町人の色々な反応を描いていてお見事なのに、赤狩り真っ只中という空気が影響したのか、票が入らなかったようです。

時限サスペンスと人間ドラマを巧く融合させたタイトな脚本を書いたのは、デビッド・リーンの「戦場にかける橋」でオスカー受賞のカール・フォアマン。この映画でもノミネートされ、町人の色々な反応を描いていてお見事なのに、赤狩り真っ只中という空気が影響したのか、票が入らなかったようです。 冒頭のタイトルバックから流れるのは、アカデミー歌曲賞を受賞した歌(作曲:ディミトリ・ティオムキン、作詞:ネッド・ワシントン)で、唄っているのはテックス・リッター。♪Do Not Forsake Me, Oh My Darlin・・・。全編にメロディーが流れるので印象的です。

冒頭のタイトルバックから流れるのは、アカデミー歌曲賞を受賞した歌(作曲:ディミトリ・ティオムキン、作詞:ネッド・ワシントン)で、唄っているのはテックス・リッター。♪Do Not Forsake Me, Oh My Darlin・・・。全編にメロディーが流れるので印象的です。 アカデミー賞関連でいえば、編集賞も獲っているんだよね。列車が到着する12時直前の緊張感がグンと高まっていくシーンでは、町の人々の表情や、街角の風景や、時計のアップなどが、煽るようなBGMの中で繋がれていって、突然の列車の汽笛で無音になる。とても印象的な編集でした。

アカデミー賞関連でいえば、編集賞も獲っているんだよね。列車が到着する12時直前の緊張感がグンと高まっていくシーンでは、町の人々の表情や、街角の風景や、時計のアップなどが、煽るようなBGMの中で繋がれていって、突然の列車の汽笛で無音になる。とても印象的な編集でした。 ある映画サイトでは「ダーティハリー」がラストシーンでこの映画へのオマージュを捧げていたと書かれていました。確かに、オマージュという表現の方が正確かも知れません。

ある映画サイトでは「ダーティハリー」がラストシーンでこの映画へのオマージュを捧げていたと書かれていました。確かに、オマージュという表現の方が正確かも知れません。 保安官事務所の牢屋の中に深酒のせいで収監されている男がいますが、これが若きジャック・イーラムでした。若い頃から彼って酒好きが似合う役者なんだよねぇ。

保安官事務所の牢屋の中に深酒のせいで収監されている男がいますが、これが若きジャック・イーラムでした。若い頃から彼って酒好きが似合う役者なんだよねぇ。*

出演者関連で、トーマス・ミッチェルを忘れていました。ジョン・フォードの「駅馬車」にも出ている名脇役ですね。

彼を含めて、冒頭の結婚式ではケーンをニコヤカに祝っていたのに、いざならず者のミラーが帰ってくると分かった後には、困っているケーンを見殺しにするような態度をとる。ミラーはケーンを怨んでいるのだから、ケーンは町を出て行けばよかったんだと。そうすれば、町には何の影響も無いのだから・・・。

・お薦め度【★★★★★=大いに見るべし!】

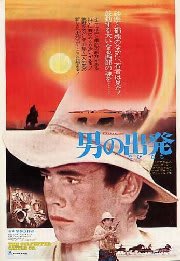

(1972/ディック・リチャーズ監督/ゲイリー・グライムズ、ビリー・グリーン・ブッシュ、ルーク・アスキュー、ボー・ホプキンス、ジェフリー・ルイス、ウェイン・サザーリン、ジョン・マクライアム、マット・クラーク/93分)

封切り以来だと思うから、約40年ぶりでしょうか。ファッション写真家出身というディック・リチャーズの初監督作品で、当時少なくなっていた西部劇であります。因みに、この頃の西部劇で思い出すのは、ピーター・フォンダの「さすらいのカウボーイ (1971)」、ロバート・アルトマンの「ギャンブラー (1971)」、シドニー・ポラックの「大いなる勇者 (1972)」等。

封切り以来だと思うから、約40年ぶりでしょうか。ファッション写真家出身というディック・リチャーズの初監督作品で、当時少なくなっていた西部劇であります。因みに、この頃の西部劇で思い出すのは、ピーター・フォンダの「さすらいのカウボーイ (1971)」、ロバート・アルトマンの「ギャンブラー (1971)」、シドニー・ポラックの「大いなる勇者 (1972)」等。

余所様の汚れ物を預かって洗濯をする、そんな事で生計を立てているらしい母親と二人暮らしの少年がカウボーイに憧れ、村にやって来たキャトル・ドライブに雇ってもらい、色々な経験をする話。

息子に家を出ていく話を聞かされた母親が、何の躊躇いもなく承諾するシーンで、暮らしが楽ではなかったのだろうと想像させますが、双葉先生の解説では南北戦争後の設定らしく、この後のストーリー展開にもそんな荒んだ時代背景が感じられます。

主役の少年ベンに扮するのが「おもいでの夏」のゲイリー・グライムズ。

とりあえずは“リトル・メアリー”と呼ばれるのが習わしのコック助手を仰せつかるが、少年のカウボーイへの思いを聞いたコックの爺さんが『カウボーイなんて他に取り柄のないヤツがやる事なのに』と呟くのがおかしかった。

キャトル・ドライブの隊長役がビリー・グリーン・ブッシュ。どこかで聞いた名前だなぁと思ったら、「ファイブ・イージー・ピーセス」のジャック・ニコルソンの油田の作業員仲間の男でした。顔は覚えてるんだけど、今回は髭ボーボーで、顔の確認は出来ませなんだ。

原題が【THE CULPEPPER CATTLE CO.】。隊長さんの名前がカルペッパーです。

カメラはローレンス・エドワード・ウィリアムズとラルフ・ウールジー。ウィリアムズは知りませんが、ウールジーは「いちご白書 (1970)」や「お前と俺 (1970)」を撮った人。広々とした荒野を逆光で撮った映像を観ながら、当時そんな撮り方が流行っていたのを思い出しました。

仕事終わりの先輩に馬を繋いでおけと言われて、乗って連れていこうとしたら振り落とされたり、見張り役に志願したら馬泥棒に殴られたりとか、少年の初めてづくしのドジが当たり前のように描かれる。少年の成長記みたいに見れるんだけど、殊更に少年の目線を意識させてないのがニューシネマ以降らしい乾いた描き方ですな。

ほら吹きの男がいたり、仕事は出来るヤツが実はトラブルメイカーだったりという、先輩カウボーイ達の点描もリアルだし、隊長さんも「ローハイド」のように強いリーダーシップを発揮するようには描かれてない。

但し、山賊が出てきたり牛泥棒や馬泥棒も出没して、展開は結構波乱含みだし、対するカウボーイ達の応戦も荒っぽいもので、ガンファイト前の緊張感の醸成もかなり巧い編集でした。

「シェーン」や「荒野の決闘」にも業突張り(ごうつくばり)の地主が出てくるが、この作品も最後にはそんな悪人の土地を通ることになり、そいつらとカウボーイ達とのガンファイトがラストシークエンスになる。

全編殆どさりげない描写なんですが、ラストの展開の描き方は「ワイルドバンチ」か「荒野の七人」を意識しているのが見え見えで、しかもきっかけを作った少年の心情にも無理があって納得できません。脚本の作り込みが浅い感じですな。★一つ減点です。

▼(ネタバレ注意)

ラストは、業突張りの地主に追い出されそうになっているクリスチャンの団体に同情した少年が、彼らを守るためにキャトル・ドライブを抜け、そんな少年に刺激された4人のカウボーイ仲間も一緒に地主一家に立ち向かうというもの。

それ程の多勢に無勢という印象でもなかったのに、結局何もできなかった少年一人を残して敵も味方も全滅してしまう。しかも、クリスチャンの団体はこの土地は血に汚れたとか言って出て行こうとする。

怒った少年は、カウボーイ達を埋葬するように命令し、その後立ち去る所で映画は終了する。

一人で残ろうとした少年が地主とどう対峙しようと思っていたのか意味不明だし、闘いの中でもオロオロするばかりで1発も銃を撃たなかったのも変だった。

印象に残ったカウボーイの台詞を二つ。

トラブルメーカーの『俺の後ろに立つんじゃねぇ』。

少年に『良い馬ですねぇ。名前は?』と聞かれたカウボーイが言った、『非常食に名前は付けねぇ』。

▲(解除)

封切り以来だと思うから、約40年ぶりでしょうか。ファッション写真家出身というディック・リチャーズの初監督作品で、当時少なくなっていた西部劇であります。因みに、この頃の西部劇で思い出すのは、ピーター・フォンダの「さすらいのカウボーイ (1971)」、ロバート・アルトマンの「ギャンブラー (1971)」、シドニー・ポラックの「大いなる勇者 (1972)」等。

封切り以来だと思うから、約40年ぶりでしょうか。ファッション写真家出身というディック・リチャーズの初監督作品で、当時少なくなっていた西部劇であります。因みに、この頃の西部劇で思い出すのは、ピーター・フォンダの「さすらいのカウボーイ (1971)」、ロバート・アルトマンの「ギャンブラー (1971)」、シドニー・ポラックの「大いなる勇者 (1972)」等。余所様の汚れ物を預かって洗濯をする、そんな事で生計を立てているらしい母親と二人暮らしの少年がカウボーイに憧れ、村にやって来たキャトル・ドライブに雇ってもらい、色々な経験をする話。

息子に家を出ていく話を聞かされた母親が、何の躊躇いもなく承諾するシーンで、暮らしが楽ではなかったのだろうと想像させますが、双葉先生の解説では南北戦争後の設定らしく、この後のストーリー展開にもそんな荒んだ時代背景が感じられます。

主役の少年ベンに扮するのが「おもいでの夏」のゲイリー・グライムズ。

とりあえずは“リトル・メアリー”と呼ばれるのが習わしのコック助手を仰せつかるが、少年のカウボーイへの思いを聞いたコックの爺さんが『カウボーイなんて他に取り柄のないヤツがやる事なのに』と呟くのがおかしかった。

キャトル・ドライブの隊長役がビリー・グリーン・ブッシュ。どこかで聞いた名前だなぁと思ったら、「ファイブ・イージー・ピーセス」のジャック・ニコルソンの油田の作業員仲間の男でした。顔は覚えてるんだけど、今回は髭ボーボーで、顔の確認は出来ませなんだ。

原題が【THE CULPEPPER CATTLE CO.】。隊長さんの名前がカルペッパーです。

カメラはローレンス・エドワード・ウィリアムズとラルフ・ウールジー。ウィリアムズは知りませんが、ウールジーは「いちご白書 (1970)」や「お前と俺 (1970)」を撮った人。広々とした荒野を逆光で撮った映像を観ながら、当時そんな撮り方が流行っていたのを思い出しました。

仕事終わりの先輩に馬を繋いでおけと言われて、乗って連れていこうとしたら振り落とされたり、見張り役に志願したら馬泥棒に殴られたりとか、少年の初めてづくしのドジが当たり前のように描かれる。少年の成長記みたいに見れるんだけど、殊更に少年の目線を意識させてないのがニューシネマ以降らしい乾いた描き方ですな。

ほら吹きの男がいたり、仕事は出来るヤツが実はトラブルメイカーだったりという、先輩カウボーイ達の点描もリアルだし、隊長さんも「ローハイド」のように強いリーダーシップを発揮するようには描かれてない。

但し、山賊が出てきたり牛泥棒や馬泥棒も出没して、展開は結構波乱含みだし、対するカウボーイ達の応戦も荒っぽいもので、ガンファイト前の緊張感の醸成もかなり巧い編集でした。

「シェーン」や「荒野の決闘」にも業突張り(ごうつくばり)の地主が出てくるが、この作品も最後にはそんな悪人の土地を通ることになり、そいつらとカウボーイ達とのガンファイトがラストシークエンスになる。

全編殆どさりげない描写なんですが、ラストの展開の描き方は「ワイルドバンチ」か「荒野の七人」を意識しているのが見え見えで、しかもきっかけを作った少年の心情にも無理があって納得できません。脚本の作り込みが浅い感じですな。★一つ減点です。

▼(ネタバレ注意)

ラストは、業突張りの地主に追い出されそうになっているクリスチャンの団体に同情した少年が、彼らを守るためにキャトル・ドライブを抜け、そんな少年に刺激された4人のカウボーイ仲間も一緒に地主一家に立ち向かうというもの。

それ程の多勢に無勢という印象でもなかったのに、結局何もできなかった少年一人を残して敵も味方も全滅してしまう。しかも、クリスチャンの団体はこの土地は血に汚れたとか言って出て行こうとする。

怒った少年は、カウボーイ達を埋葬するように命令し、その後立ち去る所で映画は終了する。

一人で残ろうとした少年が地主とどう対峙しようと思っていたのか意味不明だし、闘いの中でもオロオロするばかりで1発も銃を撃たなかったのも変だった。

印象に残ったカウボーイの台詞を二つ。

トラブルメーカーの『俺の後ろに立つんじゃねぇ』。

少年に『良い馬ですねぇ。名前は?』と聞かれたカウボーイが言った、『非常食に名前は付けねぇ』。

▲(解除)

・お薦め度【★★★=一見の価値あり】

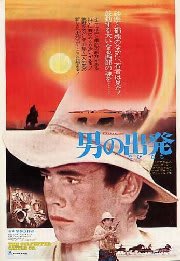

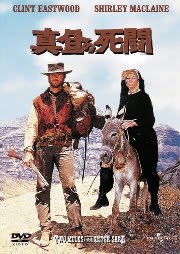

(1970/ドン・シーゲル 監督/クリント・イーストウッド、シャーリー・マクレーン/105分)

マカロニ・ウェスタンには全然興味が無かったものですから、これが何かのパロディなのかは分かりませんし、俺にマカロニ擬きを作らせればこんなもんさとシーゲルさんが仰有ったのではないか、なんて全く勝手な想像ですが、そんな事も考えてしまいました。イーストウッド&シーゲルコンビの「マンハッタン無宿」に続く2作目。この後、大ヒットの傑作「ダーティハリー」が生まれます。

マカロニ時代と同様の髭面のイーストウッドが流れ者のガンマンに扮し、ひょんな事で知り合った尼さんのシャーリー・マクレーンと荒野を旅する話。シャーリーが尼さん?、と双葉さんなどは最初っから眉に唾してご覧になったとか。何やら訳ありげな、別の言い方をすると胡散臭い尼さん。時々聖職者らしからぬ言動をチラチラと見せまして、そのおとぼけ具合もシャーリーさんならではの味があり、彼女には珍しい西部劇でもあり、40年ぶりの再会が誠に懐かしいBS放送でした。

舞台は南北戦争後のアメリカの隣国、メキシコ。

ラテン系アメリカのメキシコだから、スペインの支配下にあったことは容易に想像していましたが、アメリカが南北戦争をやっている頃は、メキシコはナポレオン三世時代のフランスに侵略されていたとは知りませなんだ。その後、アメリカの支援を受けてフランスから解放されることになるわけですが、丁度、そのフランスの騎兵隊vsメキシカンゲリラの闘いまっただ中の時代のお話であります。

荒野を旅する流れ者ホーガン(イーストウッド)が三人のならず者に乱暴されかかっている女を助ける。半分脱がされかかっていた衣服をきちんと着ると、なんと彼女はサラ(マクレーン)という布教中の尼僧であった。女が一人でこんな荒野を?とホーガンが訝っていると、暫く前までは北部の町チワワの教会にいたが、メキシコのゲリラのために募金をしたカドでフランス兵に追われているとのこと。ホーガンはチワワのフランス部隊にあるであろう軍資金を狙ってメキシコ人の仲間と落ち合う予定でもあり、サラがチワワの様子に詳しいこともあって、彼女と行動を共にするのであった・・・。

荒野を旅する流れ者ホーガン(イーストウッド)が三人のならず者に乱暴されかかっている女を助ける。半分脱がされかかっていた衣服をきちんと着ると、なんと彼女はサラ(マクレーン)という布教中の尼僧であった。女が一人でこんな荒野を?とホーガンが訝っていると、暫く前までは北部の町チワワの教会にいたが、メキシコのゲリラのために募金をしたカドでフランス兵に追われているとのこと。ホーガンはチワワのフランス部隊にあるであろう軍資金を狙ってメキシコ人の仲間と落ち合う予定でもあり、サラがチワワの様子に詳しいこともあって、彼女と行動を共にするのであった・・・。

ガラガラ蛇にインディアンの襲撃、尼さんの乗っているラバが脚を故障したりと一難去って又一難。途中の村人からフランス軍の列車がゲリラ対策用の爆薬を積んで発車したと聞けば、待ち伏せして陸橋ごと列車を爆破する。

公開時コピーは<烈風すさぶ荒野の果て! ダイナマイト抱いた 不死身の奴!凄絶無比のアクション大西部劇! >

確かにダイナマイトの扱いは手慣れたホーガンでしたが、このコピーには偽りありですな。おまけに、「真昼の死闘」などというタイトルも(大いに)“看板に偽りあり”です。

マカロニ風に簡単に人が死んでいきますが、“死闘”らしきもんは殆ど夜中でありました。

凄腕ガンマンの無頼漢が美人の尼さんには興味津々だが流石に手がさせないというおかしみを漂わせながら、シーゲルさんらしくハラハラ、ドキドキもがっちり作る。終盤のクライマックスでは、フランス軍対メキシコゲリラの銃撃戦を、弟子のペキンパー擬きの残虐ショットも織り交ぜながら見せるというサービスあり。

サービスといえば、冒頭にはノーブラ、ノーパンのシャーリーさんにもお目にかかれますぞ。

時にシャーリーさん30代半ば、イーストウッドは40歳という男盛り、女盛りの作品。娯楽アダルト・ウェスタン(注)の佳品であります。

原題は【Two Mules For Sister Sara】。シスターサラと二人の頑固者。頑固者とはラバとホーガンのことでしょうな。

音楽はエンニオ・モリコーネ。クリントさんのお声掛かりでしょうか。ラバの鳴き声に似せた音を入れてとぼけた味が出ております。トレーラーじゃないけれどコンパクトに纏まった動画(↓)で流れる音楽は、映画のものではないようです。

(注):アダルト=“大人”の意。AVにあらず。

マカロニ・ウェスタンには全然興味が無かったものですから、これが何かのパロディなのかは分かりませんし、俺にマカロニ擬きを作らせればこんなもんさとシーゲルさんが仰有ったのではないか、なんて全く勝手な想像ですが、そんな事も考えてしまいました。イーストウッド&シーゲルコンビの「マンハッタン無宿」に続く2作目。この後、大ヒットの傑作「ダーティハリー」が生まれます。

マカロニ時代と同様の髭面のイーストウッドが流れ者のガンマンに扮し、ひょんな事で知り合った尼さんのシャーリー・マクレーンと荒野を旅する話。シャーリーが尼さん?、と双葉さんなどは最初っから眉に唾してご覧になったとか。何やら訳ありげな、別の言い方をすると胡散臭い尼さん。時々聖職者らしからぬ言動をチラチラと見せまして、そのおとぼけ具合もシャーリーさんならではの味があり、彼女には珍しい西部劇でもあり、40年ぶりの再会が誠に懐かしいBS放送でした。

舞台は南北戦争後のアメリカの隣国、メキシコ。

ラテン系アメリカのメキシコだから、スペインの支配下にあったことは容易に想像していましたが、アメリカが南北戦争をやっている頃は、メキシコはナポレオン三世時代のフランスに侵略されていたとは知りませなんだ。その後、アメリカの支援を受けてフランスから解放されることになるわけですが、丁度、そのフランスの騎兵隊vsメキシカンゲリラの闘いまっただ中の時代のお話であります。

荒野を旅する流れ者ホーガン(イーストウッド)が三人のならず者に乱暴されかかっている女を助ける。半分脱がされかかっていた衣服をきちんと着ると、なんと彼女はサラ(マクレーン)という布教中の尼僧であった。女が一人でこんな荒野を?とホーガンが訝っていると、暫く前までは北部の町チワワの教会にいたが、メキシコのゲリラのために募金をしたカドでフランス兵に追われているとのこと。ホーガンはチワワのフランス部隊にあるであろう軍資金を狙ってメキシコ人の仲間と落ち合う予定でもあり、サラがチワワの様子に詳しいこともあって、彼女と行動を共にするのであった・・・。

荒野を旅する流れ者ホーガン(イーストウッド)が三人のならず者に乱暴されかかっている女を助ける。半分脱がされかかっていた衣服をきちんと着ると、なんと彼女はサラ(マクレーン)という布教中の尼僧であった。女が一人でこんな荒野を?とホーガンが訝っていると、暫く前までは北部の町チワワの教会にいたが、メキシコのゲリラのために募金をしたカドでフランス兵に追われているとのこと。ホーガンはチワワのフランス部隊にあるであろう軍資金を狙ってメキシコ人の仲間と落ち合う予定でもあり、サラがチワワの様子に詳しいこともあって、彼女と行動を共にするのであった・・・。ガラガラ蛇にインディアンの襲撃、尼さんの乗っているラバが脚を故障したりと一難去って又一難。途中の村人からフランス軍の列車がゲリラ対策用の爆薬を積んで発車したと聞けば、待ち伏せして陸橋ごと列車を爆破する。

公開時コピーは<烈風すさぶ荒野の果て! ダイナマイト抱いた 不死身の奴!凄絶無比のアクション大西部劇! >

確かにダイナマイトの扱いは手慣れたホーガンでしたが、このコピーには偽りありですな。おまけに、「真昼の死闘」などというタイトルも(大いに)“看板に偽りあり”です。

マカロニ風に簡単に人が死んでいきますが、“死闘”らしきもんは殆ど夜中でありました。

凄腕ガンマンの無頼漢が美人の尼さんには興味津々だが流石に手がさせないというおかしみを漂わせながら、シーゲルさんらしくハラハラ、ドキドキもがっちり作る。終盤のクライマックスでは、フランス軍対メキシコゲリラの銃撃戦を、弟子のペキンパー擬きの残虐ショットも織り交ぜながら見せるというサービスあり。

サービスといえば、冒頭にはノーブラ、ノーパンのシャーリーさんにもお目にかかれますぞ。

時にシャーリーさん30代半ば、イーストウッドは40歳という男盛り、女盛りの作品。娯楽アダルト・ウェスタン(注)の佳品であります。

原題は【Two Mules For Sister Sara】。シスターサラと二人の頑固者。頑固者とはラバとホーガンのことでしょうな。

音楽はエンニオ・モリコーネ。クリントさんのお声掛かりでしょうか。ラバの鳴き声に似せた音を入れてとぼけた味が出ております。トレーラーじゃないけれどコンパクトに纏まった動画(↓)で流れる音楽は、映画のものではないようです。

(注):アダルト=“大人”の意。AVにあらず。

・お薦め度【★★★=一見の価値あり】

(1953/ジョージ・スティーヴンス監督/アラン・ラッド、ヴァン・ヘフリン、ジーン・アーサー、ブランドン・デ・ワイルド、ウォルター・ジャック・パランス、ベン・ジョンソン、エリシャ・クック・Jr/118分)

53年と言えば「ローマの休日」が作られた年で、海の向こうフランスでは「恐怖の報酬」という傑作も作られている。「シェーン」も、映画ファン、ましてや西部劇ファンならどなたもご存じの名作であり、ジョージ・スティーヴンスの(多分)唯一の西部劇でもあります。フレッド・ジンネマンの「真昼の決闘(1952)」と共に、その監督には珍しい西部劇としても印象深く、上手い作家は西部劇を作らせても上手いんだなぁと思わせたものでした。

西部劇というのはサイレント時代からある最も旧いジャンルの一つで、ヨーロッパ出身のワイラーもクーパー主演で「西部の男(1940)」というのを作っていて(残念ながら未見)、これも面白そうです。尚、ワイラー作品では「友情ある説得(1956)」、「大いなる西部(1958)」も19世紀の西部を舞台にした映画ですが、いわゆる西部劇とは一線を画すような気がします。

さて、「シェーン」はジャック・シェーファーという作家が書いた小説が原作。

さて、「シェーン」はジャック・シェーファーという作家が書いた小説が原作。

南北戦争後のワイオミングの開拓村にやって来た旅人のガンマンが、当地ではそれまでの放牧による牧畜業者と開拓農民との間に土地の利用についての争いが有ることを知り、カウボーイ達の銃による暴力で圧力をかけられている農民に荷担して、ついにはカウボーイの親玉をやっつけるという話。

まるで股旅モノの西部劇版のような作品です。

雄大な大草原を望む山の上からシェーンが馬でやって来るファースト・シーンから、ワイオミングの大自然を背景に捕らえた画が雰囲気たっぷりで、西部劇と言えば冒険活劇という常識を覆した作品ではないでしょうか。

通りかかったのが縁で食事にも雨露をしのぐ寝床にもありつけた流れ者は、開拓農民のリーダー的存在であるジョー・スターレット(ヘフリン)に請われ農場を手伝うようになる。見るからに早撃ちガンマンらしい物腰にスターレットの一人息子ジョイ(ワイルド)からも慕われ、流れ者は一時の平穏な暮らしに浸る。

スターレットの妻マリアンからはほのかに好意を持たれるが、シェーンからはその事に対する反応はない。シェーンに惹かれそうな自分の感情を抑えるように、ある夜、ジョイを寝かしつけたマリアンがジョーに「抱いて」と言うシーンが印象的です。

ジョイと初めて会った時に、ジョイの持つライフルの音に反応するシェーンの動向には、彼が何者かに追われる身であることが分かるし、初っぱなに登場する荒っぽいカウボーイ達とはいずれは撃ち合いによる闘いが起こることは目に見えていて、徐々に緊迫感が醸成されていく構成が定石通りとは言え上手いです。

南北戦争後、アメリカ政府は西部開拓を進めるために<入植した農民が五年間耕作すると、成人一人に付き160エーカー(約19万6000坪)の土地を与える>という新しい法律を作り、「シェーン」に出てくる農民もその政策に則って東部からやって来た人々で、自らが開墾した農地を柵で囲い、水も確保する。それが放牧によって自由に土地を使ってきたカウボーイ達には侵略者と見えたわけですね。

カウボーイの親玉ライカーは、農民が耕した畑を牛群を通過させてダメにしたり、柵を壊したり、酷いときには家に火を放ったりする。保安官が居る町はずっと遠く、農民には訴える相手は居ない。小さな町の酒場の主人等が中立の立場なので、ライカー一味も彼らの目を多少は気にしていて、あからさまな殺人行為はしないという程度。その農民達に流れ者の腕の立つらしいガンマンが付いたので、今度はライカーも町から腕利きのガンマンを呼び寄せる。これがJ・パランス扮するウィルソン。

まぁ、ナニが面白いって、この黒ずくめの殺し屋が、酒は飲まないがコーヒーが好きという不気味な奴で、今回何十年ぶりかで再見したんですが、この殺し屋が開拓農民の一人(「現金に体を張れ」で競馬場の馬券売場の男を演じたクック)を撃ち殺すシーンは今回も強烈な印象を残しました。

最後の、ライカーやウィルソンとシェーンとの酒場での決闘は、後々にまで語り種になった名シーン。

ジョイの『シェーン!カムバック』を背後に聞きながら去っていくシェーンは、実はもう死んでいたんだ、なんていう物議も醸しました。確かにラスト・シーンで山の上を馬で歩いているシェーンには殆ど動きが無いし、通っているその場所は墓標が並ぶ墓場。さてさて、原作はどうなってるんでしょうねぇ・・・。

<戦前は娯楽映画を中心に撮ったが、第2次世界大戦中にアメリカ陸軍の映画斑に所属し戦争を実体験したことから、戦後は人間の内面を描いた作風に変わ>ったと言われるスティーヴンス監督は、ドメスティック・リアリズムの巨匠と称されたそうです。 ワイラー等名匠といわれる監督と同じくスティーヴンスもリテイクマンで、撮影に時間がかかったので映画会社の上層部とはしばしば衝突することも多かったそうですが、演出は優等生的な雰囲気が強く、「シェーン」も今となっては個性が薄まった感がしないでもないです。

農民達の描写には叙情的なリアリズムが漂いますが、シェーンはどことなく人間臭さがなく現実離れしている。そんな印象が残りました。“超西部劇”といわれるのは、そんな所も関係しているのでしょうか。

「シェーン」でスターになったアラン・ラッドはそれ以降も主演作はあるけれども、“シェーン”を越えることは出来なかった。

スターレットの妻に扮したのが、「オペラハット」や「スミス都へ行く」などで都会の洗練された女性を演じる事が多かったジーン・アーサー。舞台に専念するために映画界から遠ざかっていた彼女が久々にスクリーンに復帰した映画で、結局これが最後の出演となりました。

1953年のアカデミー賞で、作品賞、助演男優賞(ワイルド、パランス)、監督賞、脚色賞(A・B・ガスリー・Jr)にノミネートされ、ロイヤル・グリッグスが撮影賞(カラー)を受賞したそうです。

53年と言えば「ローマの休日」が作られた年で、海の向こうフランスでは「恐怖の報酬」という傑作も作られている。「シェーン」も、映画ファン、ましてや西部劇ファンならどなたもご存じの名作であり、ジョージ・スティーヴンスの(多分)唯一の西部劇でもあります。フレッド・ジンネマンの「真昼の決闘(1952)」と共に、その監督には珍しい西部劇としても印象深く、上手い作家は西部劇を作らせても上手いんだなぁと思わせたものでした。

西部劇というのはサイレント時代からある最も旧いジャンルの一つで、ヨーロッパ出身のワイラーもクーパー主演で「西部の男(1940)」というのを作っていて(残念ながら未見)、これも面白そうです。尚、ワイラー作品では「友情ある説得(1956)」、「大いなる西部(1958)」も19世紀の西部を舞台にした映画ですが、いわゆる西部劇とは一線を画すような気がします。

さて、「シェーン」はジャック・シェーファーという作家が書いた小説が原作。

さて、「シェーン」はジャック・シェーファーという作家が書いた小説が原作。南北戦争後のワイオミングの開拓村にやって来た旅人のガンマンが、当地ではそれまでの放牧による牧畜業者と開拓農民との間に土地の利用についての争いが有ることを知り、カウボーイ達の銃による暴力で圧力をかけられている農民に荷担して、ついにはカウボーイの親玉をやっつけるという話。

まるで股旅モノの西部劇版のような作品です。

雄大な大草原を望む山の上からシェーンが馬でやって来るファースト・シーンから、ワイオミングの大自然を背景に捕らえた画が雰囲気たっぷりで、西部劇と言えば冒険活劇という常識を覆した作品ではないでしょうか。

通りかかったのが縁で食事にも雨露をしのぐ寝床にもありつけた流れ者は、開拓農民のリーダー的存在であるジョー・スターレット(ヘフリン)に請われ農場を手伝うようになる。見るからに早撃ちガンマンらしい物腰にスターレットの一人息子ジョイ(ワイルド)からも慕われ、流れ者は一時の平穏な暮らしに浸る。

スターレットの妻マリアンからはほのかに好意を持たれるが、シェーンからはその事に対する反応はない。シェーンに惹かれそうな自分の感情を抑えるように、ある夜、ジョイを寝かしつけたマリアンがジョーに「抱いて」と言うシーンが印象的です。

ジョイと初めて会った時に、ジョイの持つライフルの音に反応するシェーンの動向には、彼が何者かに追われる身であることが分かるし、初っぱなに登場する荒っぽいカウボーイ達とはいずれは撃ち合いによる闘いが起こることは目に見えていて、徐々に緊迫感が醸成されていく構成が定石通りとは言え上手いです。

南北戦争後、アメリカ政府は西部開拓を進めるために<入植した農民が五年間耕作すると、成人一人に付き160エーカー(約19万6000坪)の土地を与える>という新しい法律を作り、「シェーン」に出てくる農民もその政策に則って東部からやって来た人々で、自らが開墾した農地を柵で囲い、水も確保する。それが放牧によって自由に土地を使ってきたカウボーイ達には侵略者と見えたわけですね。

カウボーイの親玉ライカーは、農民が耕した畑を牛群を通過させてダメにしたり、柵を壊したり、酷いときには家に火を放ったりする。保安官が居る町はずっと遠く、農民には訴える相手は居ない。小さな町の酒場の主人等が中立の立場なので、ライカー一味も彼らの目を多少は気にしていて、あからさまな殺人行為はしないという程度。その農民達に流れ者の腕の立つらしいガンマンが付いたので、今度はライカーも町から腕利きのガンマンを呼び寄せる。これがJ・パランス扮するウィルソン。

まぁ、ナニが面白いって、この黒ずくめの殺し屋が、酒は飲まないがコーヒーが好きという不気味な奴で、今回何十年ぶりかで再見したんですが、この殺し屋が開拓農民の一人(「現金に体を張れ」で競馬場の馬券売場の男を演じたクック)を撃ち殺すシーンは今回も強烈な印象を残しました。

最後の、ライカーやウィルソンとシェーンとの酒場での決闘は、後々にまで語り種になった名シーン。

ジョイの『シェーン!カムバック』を背後に聞きながら去っていくシェーンは、実はもう死んでいたんだ、なんていう物議も醸しました。確かにラスト・シーンで山の上を馬で歩いているシェーンには殆ど動きが無いし、通っているその場所は墓標が並ぶ墓場。さてさて、原作はどうなってるんでしょうねぇ・・・。

<戦前は娯楽映画を中心に撮ったが、第2次世界大戦中にアメリカ陸軍の映画斑に所属し戦争を実体験したことから、戦後は人間の内面を描いた作風に変わ>ったと言われるスティーヴンス監督は、ドメスティック・リアリズムの巨匠と称されたそうです。 ワイラー等名匠といわれる監督と同じくスティーヴンスもリテイクマンで、撮影に時間がかかったので映画会社の上層部とはしばしば衝突することも多かったそうですが、演出は優等生的な雰囲気が強く、「シェーン」も今となっては個性が薄まった感がしないでもないです。

農民達の描写には叙情的なリアリズムが漂いますが、シェーンはどことなく人間臭さがなく現実離れしている。そんな印象が残りました。“超西部劇”といわれるのは、そんな所も関係しているのでしょうか。

「シェーン」でスターになったアラン・ラッドはそれ以降も主演作はあるけれども、“シェーン”を越えることは出来なかった。

スターレットの妻に扮したのが、「オペラハット」や「スミス都へ行く」などで都会の洗練された女性を演じる事が多かったジーン・アーサー。舞台に専念するために映画界から遠ざかっていた彼女が久々にスクリーンに復帰した映画で、結局これが最後の出演となりました。

1953年のアカデミー賞で、作品賞、助演男優賞(ワイルド、パランス)、監督賞、脚色賞(A・B・ガスリー・Jr)にノミネートされ、ロイヤル・グリッグスが撮影賞(カラー)を受賞したそうです。

・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて、西部劇ファンでなくても】

(1970/ハワード・ホークス製作・監督/ジョン・ウェイン、ホルヘ・リヴェロ、クリストファー・ミッチャム、ジェニファー・オニール、ジャック・イーラム、マイク・ヘンリー/114分)

この映画が公開された頃は映画雑誌「スクリーン」を毎月買っていて、紹介記事の写真でジェニファー・オニールを初めて見た。西部劇に似つかわしくないヨーロッパ系の美人顔が気になったが、映画はスルー。同じ年に公開された「おもいでの夏」で、ミシェル・ルグランのピアノ・テーマ曲と共に甘酸っぱい記憶の女(ひと)となった。

1896年に生まれ、1977年に亡くなったホークス監督の遺作で、ジョン・ウェインとのコンビの「リオ・ブラボー (1959)」、「エル・ドラド (1966)」と続いた三部作の最後の作品でもある。

1896年に生まれ、1977年に亡くなったホークス監督の遺作で、ジョン・ウェインとのコンビの「リオ・ブラボー (1959)」、「エル・ドラド (1966)」と続いた三部作の最後の作品でもある。

南北戦争の終結を挟んだ時代の西部劇で、序盤の30分が戦争中の話。

ジョン・ウェインは北軍の大佐で、兵隊たちの給料を運んでいた列車を、ホルヘ・リヴェロやクリストファー・ミッチャムら南軍の一派に襲われ、お金と共に目をかけていた若い兵隊も失ってしまう。北軍の誰かが情報を流したのだ。大佐は襲った連中を追っている内に逆に掴まってしまうが、上手く切り抜けて、最後は彼らを捕虜にすることに成功する。

やがて戦争は終わり、南軍の捕虜も解放され、大佐は元南軍の兵隊たちとも酒を酌み交わす。大佐は彼らに恨みはないが、密通者は裏切り者だから掴まえるまで許さないと言う。リヴェロは、密通者は二人で、顔を見ればわかるが名前は知らない、見かけたら知らせるという約束をして別れる。

リヴェロから連絡があり、大佐は、友人が保安官をやっている町にやって来る。そこで、知人が“リオ・ロボ”の保安官に殺されたという若い女性(オニール)に会い、彼女を追ってきた“リオ・ロボ”の保安官代理を成り行きで射殺する。居合わせたリヴェロ曰く、その保安官代理こそ、密通者の片割れだった。

“リオ・ロボ”は他からやって来た男に牛耳られて無法の町になっており、ミッチャムの牧場も乗っ取りにあおうとしているらしい。大佐はリヴェロとオニールを連れて、“リオ・ロボ”に乗り込むのだが・・・という話。

暴力にモノを言わせて町を牛耳るというのは、マカロニ・ウェスタン擬き(もどき)の設定で、オープニングのタイトル・バックが演奏されているギターの大写しというものマカロニの臭いがする。

敵味方がハッキリしていて、敵のアジトに乗り込んだり、人質の交換があったりと、黒澤映画などとも共通する痛快な男性映画の趣。ジェニファーさんも馬に乗ったり拳銃をぶっ放したりと、勇ましいところを見せ、乗馬姿もなかなかイカシテました。

西部劇好きには充分楽しめる一編ですね。

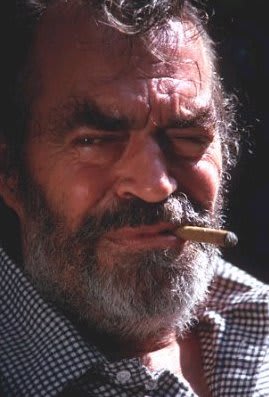

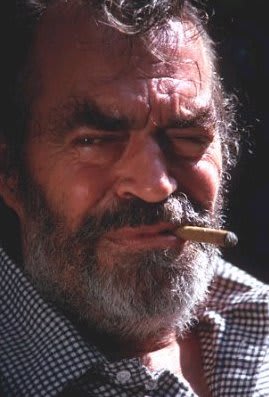

クリストファー・ミッチャムは、ご存じロバート・ミッチャムの息子で、映画でミッチャムの父親を演じていたのは、一度見たら忘れられない顔の持ち主ジャック・イーラム(↓)。

頑固者の飲んべぇのオヤジさんは、手元も危なっかしいのに、肝心なところでショットガンをドカン!とやるのが面白い。

この映画が公開された頃は映画雑誌「スクリーン」を毎月買っていて、紹介記事の写真でジェニファー・オニールを初めて見た。西部劇に似つかわしくないヨーロッパ系の美人顔が気になったが、映画はスルー。同じ年に公開された「おもいでの夏」で、ミシェル・ルグランのピアノ・テーマ曲と共に甘酸っぱい記憶の女(ひと)となった。

*

1896年に生まれ、1977年に亡くなったホークス監督の遺作で、ジョン・ウェインとのコンビの「リオ・ブラボー (1959)」、「エル・ドラド (1966)」と続いた三部作の最後の作品でもある。

1896年に生まれ、1977年に亡くなったホークス監督の遺作で、ジョン・ウェインとのコンビの「リオ・ブラボー (1959)」、「エル・ドラド (1966)」と続いた三部作の最後の作品でもある。南北戦争の終結を挟んだ時代の西部劇で、序盤の30分が戦争中の話。

ジョン・ウェインは北軍の大佐で、兵隊たちの給料を運んでいた列車を、ホルヘ・リヴェロやクリストファー・ミッチャムら南軍の一派に襲われ、お金と共に目をかけていた若い兵隊も失ってしまう。北軍の誰かが情報を流したのだ。大佐は襲った連中を追っている内に逆に掴まってしまうが、上手く切り抜けて、最後は彼らを捕虜にすることに成功する。

やがて戦争は終わり、南軍の捕虜も解放され、大佐は元南軍の兵隊たちとも酒を酌み交わす。大佐は彼らに恨みはないが、密通者は裏切り者だから掴まえるまで許さないと言う。リヴェロは、密通者は二人で、顔を見ればわかるが名前は知らない、見かけたら知らせるという約束をして別れる。

リヴェロから連絡があり、大佐は、友人が保安官をやっている町にやって来る。そこで、知人が“リオ・ロボ”の保安官に殺されたという若い女性(オニール)に会い、彼女を追ってきた“リオ・ロボ”の保安官代理を成り行きで射殺する。居合わせたリヴェロ曰く、その保安官代理こそ、密通者の片割れだった。

“リオ・ロボ”は他からやって来た男に牛耳られて無法の町になっており、ミッチャムの牧場も乗っ取りにあおうとしているらしい。大佐はリヴェロとオニールを連れて、“リオ・ロボ”に乗り込むのだが・・・という話。

暴力にモノを言わせて町を牛耳るというのは、マカロニ・ウェスタン擬き(もどき)の設定で、オープニングのタイトル・バックが演奏されているギターの大写しというものマカロニの臭いがする。

敵味方がハッキリしていて、敵のアジトに乗り込んだり、人質の交換があったりと、黒澤映画などとも共通する痛快な男性映画の趣。ジェニファーさんも馬に乗ったり拳銃をぶっ放したりと、勇ましいところを見せ、乗馬姿もなかなかイカシテました。

西部劇好きには充分楽しめる一編ですね。

クリストファー・ミッチャムは、ご存じロバート・ミッチャムの息子で、映画でミッチャムの父親を演じていたのは、一度見たら忘れられない顔の持ち主ジャック・イーラム(↓)。

頑固者の飲んべぇのオヤジさんは、手元も危なっかしいのに、肝心なところでショットガンをドカン!とやるのが面白い。

・お薦め度【★★=悪くはないけどネ】

(2008/ジョン・ウー監督/トニー・レオン=周瑜、金城武=孔明、チャン・フォンイー=曹操、チャン・チェン=孫権、ヴィッキー・チャオ=尚香、フー・ジュン=趙雲、中村獅童=甘興、リン・チーリン=小喬、ユウ・ヨン=劉備、ホウ・ヨン=魯粛、バーサンジャプ=関羽、ザン・ジンシェン=張飛、トン・ダーウェイ=孫叔材、ソン・ジア=驪姫、チャン・サン=黄蓋/145分)

息子が観たいと言うので、レンタルしてきました。

「三国志」については、昔から膨大な本が有ることは知っていましたが未読。かつて劇画になったことや、NHKの人形劇などで沢山のマニアが誕生したのを覚えているくらいで、史書としての「三国志」とフィクションが入った「三国志演義」の二種類があることも今回初めて知りました。

映画は当然後者が元ネタですな。

まずはあらすじは、『ウィキペディア(Wikipedia)』から。

<三国時代の中国。漢の丞相の曹操(のちの魏の礎を築いた)は、北部を平定した後、南部も制圧するために兵を進める。その目的は、天下統一に邪魔な劉備・孫権の抹殺だけでなく、今は周瑜の妻となった天下一の美人小喬の奪取にもあった。荊州にいた劉備軍は南下して軍を立て直そうとするが、途中の当陽県長坂にて追いつかれ、敗走する。

夏口へ逃げた劉備は、部下の諸葛亮(孔明)の提案に従い、孔明を孫権(のちに呉を建国)のもとへ派遣する。孔明は孫権の総司令である周瑜と意気投合し、2つの勢力は共に曹操と戦う同盟を結ぶ。孫権は数万の軍勢を派遣し、劉備軍とともに長江の赤壁付近で曹操軍と相対し、両者互いに決戦のために水軍と陸軍を動かすのだった。>

こんな所もスローモーションにするか! といったショットも、これほど大量に使われると麻痺してしまう。まさに劇画を動画にしたようなモンです。但し、壮大な戦いを描く映画にしては、一つ一つのショットが短く、ドッシリとしたムードが漂ってこないのが演出的には拙いと感じました。史劇としての雰囲気は「グラディエーター」の方が数段上。

CGの使い方も、「グラディエーター」では実写の補足的なものだったのに対し、コチラは揚子江を渡る船団の描写でも分かるように、あからさまにCGと分かっても気にしてないようで、「なんとか300」とかいう映画でどなたかが言われたように、この映画もアトラクションというか、コンピューター・ゲームを観ているような気分で観るべきなんでしょう。

女性陣が、3世紀の話にも関わらず近代的な化粧をしているのもゲーム的。小喬を演じたリン・チーリンは映画初出演らしいですが、色っぽかったすなぁ。

孫権のお転婆な妹、尚香を演じたヴィッキー・チャオは、「少林サッカー」で饅頭屋の娘→ゴールキーパーと変身した彼女でした。知りませんでしたが、結構色々な作品に出ているんですね。

ラスト・シーンが『to be continueed・・・』となるのは、「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」と同じ。途中でもBGMを聴きながら“PoC”を思い出してしまいました。

迫力有るアクション・シーンなど好評なブログも多いようですが、例えばこれが男性的映画の傑作、「ダイ・ハード」や「ダーティハリー」と同じように面白いとは、とても思えないんですがネェ。

息子が観たいと言うので、レンタルしてきました。

「三国志」については、昔から膨大な本が有ることは知っていましたが未読。かつて劇画になったことや、NHKの人形劇などで沢山のマニアが誕生したのを覚えているくらいで、史書としての「三国志」とフィクションが入った「三国志演義」の二種類があることも今回初めて知りました。

映画は当然後者が元ネタですな。

まずはあらすじは、『ウィキペディア(Wikipedia)』から。

<三国時代の中国。漢の丞相の曹操(のちの魏の礎を築いた)は、北部を平定した後、南部も制圧するために兵を進める。その目的は、天下統一に邪魔な劉備・孫権の抹殺だけでなく、今は周瑜の妻となった天下一の美人小喬の奪取にもあった。荊州にいた劉備軍は南下して軍を立て直そうとするが、途中の当陽県長坂にて追いつかれ、敗走する。

夏口へ逃げた劉備は、部下の諸葛亮(孔明)の提案に従い、孔明を孫権(のちに呉を建国)のもとへ派遣する。孔明は孫権の総司令である周瑜と意気投合し、2つの勢力は共に曹操と戦う同盟を結ぶ。孫権は数万の軍勢を派遣し、劉備軍とともに長江の赤壁付近で曹操軍と相対し、両者互いに決戦のために水軍と陸軍を動かすのだった。>

こんな所もスローモーションにするか! といったショットも、これほど大量に使われると麻痺してしまう。まさに劇画を動画にしたようなモンです。但し、壮大な戦いを描く映画にしては、一つ一つのショットが短く、ドッシリとしたムードが漂ってこないのが演出的には拙いと感じました。史劇としての雰囲気は「グラディエーター」の方が数段上。

CGの使い方も、「グラディエーター」では実写の補足的なものだったのに対し、コチラは揚子江を渡る船団の描写でも分かるように、あからさまにCGと分かっても気にしてないようで、「なんとか300」とかいう映画でどなたかが言われたように、この映画もアトラクションというか、コンピューター・ゲームを観ているような気分で観るべきなんでしょう。

女性陣が、3世紀の話にも関わらず近代的な化粧をしているのもゲーム的。小喬を演じたリン・チーリンは映画初出演らしいですが、色っぽかったすなぁ。

孫権のお転婆な妹、尚香を演じたヴィッキー・チャオは、「少林サッカー」で饅頭屋の娘→ゴールキーパーと変身した彼女でした。知りませんでしたが、結構色々な作品に出ているんですね。

ラスト・シーンが『to be continueed・・・』となるのは、「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」と同じ。途中でもBGMを聴きながら“PoC”を思い出してしまいました。

迫力有るアクション・シーンなど好評なブログも多いようですが、例えばこれが男性的映画の傑作、「ダイ・ハード」や「ダーティハリー」と同じように面白いとは、とても思えないんですがネェ。

・お薦め度は【★★=悪くはないけどネ】

(1939/ジョン・フォード監督・製作/ジョン・ウェイン、トーマス・ミッチェル、クレア・トレヴァー、ルイーズ・プラット、ジョン・キャラダイン、ドナルド・ミーク、ジョージ・バンクロフト、アンディ・ディヴァイン、バートン・チャーチル/99分)

双葉さんの「ぼくの採点表」での最高点は☆☆☆☆★★(90点)で、これまでに15本あるが、その中の一つがコレ。唯一の西部劇でもある。

黒澤監督が敬愛したと云われるジョン・フォード監督の名作で、19世紀の南北戦争後の西部を舞台に、インディアンの襲撃が予想される危険な旅を余儀なくされる一台の駅馬車に乗り合わせた人々を描いたロード・ムーヴィー。

出発はアリゾナ州トント。最終目的地はニューメキシコのローズバーグ。中には途中下車する予定の人もいたが、事情が変わって全員がローズバーグまで乗り合うことになる。【原題:STAGECOACH】

東からやって来たその駅馬車に乗っていたのは、コチラに配属されている騎兵隊大尉マロリーの妻ルーシー(プラット)と、酒の行商人ピーコック(ミーク)。ルーシーはバージニアから夫に会いに、ピーコックはカンザスからの行商の旅だった。

東からやって来たその駅馬車に乗っていたのは、コチラに配属されている騎兵隊大尉マロリーの妻ルーシー(プラット)と、酒の行商人ピーコック(ミーク)。ルーシーはバージニアから夫に会いに、ピーコックはカンザスからの行商の旅だった。

トントで同乗する事になるのが、時を同じくして町から追い出しを食らった飲んべえの医者ブーン(ミッチェル)と娼婦のダラス(トレヴァー)。そこに何故かルーシーの護衛を買って出た賭博師ハットフィールド(キャラダイン)が加わり、町外れでは銀行頭取のゲートウッド(チャーチル)も乗り込む。

トントの保安官カーリー(バンクロフト)はお尋ね者のガンマン、リンゴー・キッドが脱獄したと聞き、兄弟の仇討ちにローズバーグにやって来ると睨んで駅馬車の護衛も兼ねて同乗することになる。御者は保安官とも顔なじみのバック(ディヴァイン)。冒頭で、アパッチ族のジェロニモが居留地を抜け出してローズバーグ等で白人に焼き討ちをかけている旨の知らせがあり、次の停車場までは騎兵隊の護衛も付くことになる。

ブーンが追い出される原因は家賃を滞納している為で、ダラスは町の奥さん連中で構成される“風紀委員会”に睨まれた為。ダラスは以前住んでいたローズバーグの友人を頼って出ていくところだった。ブーンは“風紀委員会”にも睨まれており、顔なじみのダラスはブーンに恨み言を言うが、彼は二人とも社会的偏見の被害者なだけであり、卑屈になる必要はないと慰める。

暫く走ったところで、馬車の行く手に一人の男が。ライフルを片手で扱うその男こそ、リンゴー・キッド(ウェイン)だった。リンゴーはカーリーともバックとも顔なじみで、カーリーはリンゴーがローズバーグに仇討ちに行っても、相手が3人であり返り討ちにあうだけだと考えていた。出来れば、その前に捕まえたいと思っていたし、いずれにしても馬車を護衛するのにリンゴーが居るのは都合がよかった。こうして、バックを入れて9人の旅が始まる・・・。

緑の少ない赤茶けた雄大な砂漠とグランドキャニオン特有のボコッと盛り上がったような山々が点在する中、砂煙を上げながら走る6頭立ての駅馬車。どこまでも広がる青い空とポッカリ浮かんだ白い雲の群。西部劇ファンには堪らない画ですな。

ロード・ムーヴィーですが、のんびりした雰囲気はありません。御者のバックは『インディアンは腰布一枚だから寒さは苦手だ』と雪の降る高地を選んで通るし、小さな6人乗りの馬車にはガラス窓も無いので男でもかなりこたえる過酷な行程。いつインディアンが出てくるかという緊張感もある中で、同乗者同士のドラマがバラエティに富んで面白い。

ピーコックは出来れば引き返したいのだが、アル中のブーンにサンプル入りの鞄を抱え込まれて降りるに降りれないという状態。身重のルーシーをダラスは心配するが、ルーシーは軍人の妻らしく毅然として下賤な者の世話にはならないぞと言う態度を見せ、ハットフィールドもルーシーだけが女性であるかのようにダラスに冷たい。そんな中、リンゴーはダラスの優しさを認め、彼女を普通の女性として扱う。次第に、ダラスも密かにリンゴーに惹かれるものを感じていく。

と、まあ、今となってはありがちな設定ではありますが、そんな人間関係の対立を軸にしたドラマ構成ではなく、次々と状況が変わっていく中で、それぞれの人間性が出てくるエピソードの積み重ねが面白い。

ハットフィールドがルーシーを守ろうとする理由や銀行頭取の動向、バックとカーリーの御者台での漫才のようなオカシナやりとりなど見所も満載。ブーンの重要な出番も後半に用意されています。

ずっと出てこなかったインディアンが、終盤のほっと一息ついたところで登場するのがショッキングで、襲撃シーンも大迫力でした。

アーネスト・ヘイコックスの原作を、アカデミー賞4回ノミネート、内1回受賞のダドリー・ニコルズが脚色した脚本が素晴らしい。

1939年のアカデミー賞では、作品賞、監督賞、白黒撮影賞(バート・グレノン)などにノミネート、アル中の医者を演じたトーマス・ミッチェル(「素晴らしき哉、人生!」、「スミス都へ行く」)が助演男優賞を受賞したそうです。

尚、『ウィキペディア(Wikipedia)』によると、<原住民(インディアン)に対する差別的な描写から、近年ではアメリカ国内での上映・放送は難しくなっている。>とのことでした。

▼(ネタバレ注意)

頭取のゲートウッドは、監査で不正がばれる前に預けられた給料を猫ババして逃げるところだった。

ハットフィールドは本名はグリンフィールド。ルーシーの父親の部隊に所属していた男で、父親は判事という名家の出。終盤、インディアンにやられそうになり、ルーシーのその後を思い最後の銃弾で死なそうとするが・・・。

一つ気になることが。

ルーシーは身重の体でなぜバージニアからアリゾナ迄という長旅に出たのでしょう。おしゅうとさんとの仲でも悪くなったのかな?

▲(解除)

双葉さんの「ぼくの採点表」での最高点は☆☆☆☆★★(90点)で、これまでに15本あるが、その中の一つがコレ。唯一の西部劇でもある。

黒澤監督が敬愛したと云われるジョン・フォード監督の名作で、19世紀の南北戦争後の西部を舞台に、インディアンの襲撃が予想される危険な旅を余儀なくされる一台の駅馬車に乗り合わせた人々を描いたロード・ムーヴィー。

出発はアリゾナ州トント。最終目的地はニューメキシコのローズバーグ。中には途中下車する予定の人もいたが、事情が変わって全員がローズバーグまで乗り合うことになる。【原題:STAGECOACH】

*

東からやって来たその駅馬車に乗っていたのは、コチラに配属されている騎兵隊大尉マロリーの妻ルーシー(プラット)と、酒の行商人ピーコック(ミーク)。ルーシーはバージニアから夫に会いに、ピーコックはカンザスからの行商の旅だった。

東からやって来たその駅馬車に乗っていたのは、コチラに配属されている騎兵隊大尉マロリーの妻ルーシー(プラット)と、酒の行商人ピーコック(ミーク)。ルーシーはバージニアから夫に会いに、ピーコックはカンザスからの行商の旅だった。トントで同乗する事になるのが、時を同じくして町から追い出しを食らった飲んべえの医者ブーン(ミッチェル)と娼婦のダラス(トレヴァー)。そこに何故かルーシーの護衛を買って出た賭博師ハットフィールド(キャラダイン)が加わり、町外れでは銀行頭取のゲートウッド(チャーチル)も乗り込む。

トントの保安官カーリー(バンクロフト)はお尋ね者のガンマン、リンゴー・キッドが脱獄したと聞き、兄弟の仇討ちにローズバーグにやって来ると睨んで駅馬車の護衛も兼ねて同乗することになる。御者は保安官とも顔なじみのバック(ディヴァイン)。冒頭で、アパッチ族のジェロニモが居留地を抜け出してローズバーグ等で白人に焼き討ちをかけている旨の知らせがあり、次の停車場までは騎兵隊の護衛も付くことになる。

ブーンが追い出される原因は家賃を滞納している為で、ダラスは町の奥さん連中で構成される“風紀委員会”に睨まれた為。ダラスは以前住んでいたローズバーグの友人を頼って出ていくところだった。ブーンは“風紀委員会”にも睨まれており、顔なじみのダラスはブーンに恨み言を言うが、彼は二人とも社会的偏見の被害者なだけであり、卑屈になる必要はないと慰める。

暫く走ったところで、馬車の行く手に一人の男が。ライフルを片手で扱うその男こそ、リンゴー・キッド(ウェイン)だった。リンゴーはカーリーともバックとも顔なじみで、カーリーはリンゴーがローズバーグに仇討ちに行っても、相手が3人であり返り討ちにあうだけだと考えていた。出来れば、その前に捕まえたいと思っていたし、いずれにしても馬車を護衛するのにリンゴーが居るのは都合がよかった。こうして、バックを入れて9人の旅が始まる・・・。

*

緑の少ない赤茶けた雄大な砂漠とグランドキャニオン特有のボコッと盛り上がったような山々が点在する中、砂煙を上げながら走る6頭立ての駅馬車。どこまでも広がる青い空とポッカリ浮かんだ白い雲の群。西部劇ファンには堪らない画ですな。

ロード・ムーヴィーですが、のんびりした雰囲気はありません。御者のバックは『インディアンは腰布一枚だから寒さは苦手だ』と雪の降る高地を選んで通るし、小さな6人乗りの馬車にはガラス窓も無いので男でもかなりこたえる過酷な行程。いつインディアンが出てくるかという緊張感もある中で、同乗者同士のドラマがバラエティに富んで面白い。

ピーコックは出来れば引き返したいのだが、アル中のブーンにサンプル入りの鞄を抱え込まれて降りるに降りれないという状態。身重のルーシーをダラスは心配するが、ルーシーは軍人の妻らしく毅然として下賤な者の世話にはならないぞと言う態度を見せ、ハットフィールドもルーシーだけが女性であるかのようにダラスに冷たい。そんな中、リンゴーはダラスの優しさを認め、彼女を普通の女性として扱う。次第に、ダラスも密かにリンゴーに惹かれるものを感じていく。

と、まあ、今となってはありがちな設定ではありますが、そんな人間関係の対立を軸にしたドラマ構成ではなく、次々と状況が変わっていく中で、それぞれの人間性が出てくるエピソードの積み重ねが面白い。

ハットフィールドがルーシーを守ろうとする理由や銀行頭取の動向、バックとカーリーの御者台での漫才のようなオカシナやりとりなど見所も満載。ブーンの重要な出番も後半に用意されています。

ずっと出てこなかったインディアンが、終盤のほっと一息ついたところで登場するのがショッキングで、襲撃シーンも大迫力でした。

アーネスト・ヘイコックスの原作を、アカデミー賞4回ノミネート、内1回受賞のダドリー・ニコルズが脚色した脚本が素晴らしい。

1939年のアカデミー賞では、作品賞、監督賞、白黒撮影賞(バート・グレノン)などにノミネート、アル中の医者を演じたトーマス・ミッチェル(「素晴らしき哉、人生!」、「スミス都へ行く」)が助演男優賞を受賞したそうです。

尚、『ウィキペディア(Wikipedia)』によると、<原住民(インディアン)に対する差別的な描写から、近年ではアメリカ国内での上映・放送は難しくなっている。>とのことでした。

▼(ネタバレ注意)

頭取のゲートウッドは、監査で不正がばれる前に預けられた給料を猫ババして逃げるところだった。

ハットフィールドは本名はグリンフィールド。ルーシーの父親の部隊に所属していた男で、父親は判事という名家の出。終盤、インディアンにやられそうになり、ルーシーのその後を思い最後の銃弾で死なそうとするが・・・。

一つ気になることが。

ルーシーは身重の体でなぜバージニアからアリゾナ迄という長旅に出たのでしょう。おしゅうとさんとの仲でも悪くなったのかな?

▲(解除)

・お薦め度【★★★★★=大いに見るべし!】

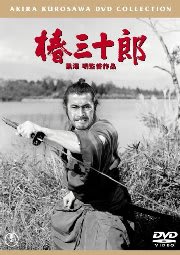

(1962/監督:黒澤明/三船敏郎、仲代達矢、加山雄三、志村喬、藤原釜足、清水将夫、入江たか子、団令子、田中邦衛、江原達怡、平田昭彦、久保明、土屋嘉男、小林桂樹、伊藤雄之助/98分)

つくづく三船敏郎という役者は上手いなぁと思う。舞台俳優としてはどうか知らないが、とにかく映画俳優としては希有な存在であることは間違いない。あの存在感、自然な表情、台詞まわし、そして殺陣・・・。

貿易業、写真業を営む家庭に生まれ、カメラの心得も有ったために東宝の撮影班に応募したつもりが、東宝側の手違いで俳優の面接を受けることになり、その気もなかったので危うく不合格になりかけるも、黒澤明と彼の師匠であり面接の審査委員長でもあった山本嘉次郎監督の目に止まり、補欠で東宝第一期ニューフェイスに採用されたとのこと。その後の活躍、「世界のミフネ」とまで呼ばれるようになったことは皆様ご存じの通りです。

2008年に織田裕二でリメイクされたが、演技スタイルの全然違う三十郎はいかがな出来なんでしょうか?

上役の汚職を見つけた若侍9人が、こともあろうに汚職の黒幕である大目付に相談、言葉巧みに一網打尽にされそうな所を、旅の浪人に救われ、その後も浪人の智恵と武力に助けられて無事に悪者をやっつけるという話。

上役の汚職を見つけた若侍9人が、こともあろうに汚職の黒幕である大目付に相談、言葉巧みに一網打尽にされそうな所を、旅の浪人に救われ、その後も浪人の智恵と武力に助けられて無事に悪者をやっつけるという話。

浪人の名前は彼自身が「椿三十郎」と名乗るが、それがホントの名前かどうかは疑わしいという描き方。前年の「用心棒」が評判がよくて、柳の下のドジョウを狙ったらしく、「用心棒」の主人公桑畑三十郎にちなんだ名前にしたらしいです。

静かな森の中の夜の社殿、若侍の中で城代家老の親戚筋に当たる井坂伊織(加山)が他の仲間に、意見書提出の顛末を語るのがファーストシーンで、その後一部始終を社殿の奥で聞いていた素浪人が現れ、若者達に意見を始める。相手にしなかった城代家老(伊藤)を若者達は頼りないと判断したが、むしろ彼らの意見を取り上げようとした大目付(清水)の方こそ眉唾ものだと言う。浪人の言う通り、いつの間にか社殿の周りは大目付配下の手勢に取り囲まれており、一同はいざ決戦と刀を抜き始めるが多勢に無勢、浪人の機転で難を逃れることになる。

なんというか、映画作りの定石から外れたような小さな前振りから急転直下の本筋へという筋書きで、思わず私はロバート・ロッセンの「ハスラー」を思い出しました。

町人などがサッパリ出てこないので時代劇の雰囲気作りが少し弱い気もするが、二転三転する展開と、語られた予測と実行の進展を見守るという定石サスペンスの段取りが上手く、血気にはやる若者を茶化す三十郎やら、とぼけた味の城代家老の妻などユーモアも散りばめられていて、終始飽きない娯楽時代劇になっています。

山本周五郎の『日々平安』が原作とのこと。なにしろ菊島隆三、小国英雄、黒澤明による脚本がイイです。

大目付の懐刀、室戸半兵衛に仲代達矢。ラストの三十郎と半兵衛の果たし合いが有名なシーンで、居合い抜きでやられた半兵衛の腹部から大量の血しぶきが飛び出すのが凄い! 後々の語り種となりました。

この映画が公開された頃はまだ小学生で、実は今回が初見なのですが、若侍チームに若大将(加山)やら青大将(田中)、若大将の妹の彼氏(江原)が居たりして、更には怪獣モノの常連(平田、土屋)が出てきたりと、東宝のお馴染みの役者さんが沢山出ているのが嬉しかったです。

入江たか子は家老の妻で、団令子はその娘。

小林桂樹は若侍チームに掴まる大目付の家来の一人。悪気の無いとぼけた役で、原作『日々平安』の主人公のイメージに近いとのことでした。

ちょっと気になった事。

昔よく観ていたテレビ時代劇の後期には、人を切った後に刀を紙、或いは布で拭うのが常識のように描かれていましたが、三十郎さんはそういうことをしていませんでした。血糊が付いた刀をすぐに鞘に収めるのはやはり汚いし、切れなくなりそうですけど、実際はどうだったんでしょうねぇ?

つくづく三船敏郎という役者は上手いなぁと思う。舞台俳優としてはどうか知らないが、とにかく映画俳優としては希有な存在であることは間違いない。あの存在感、自然な表情、台詞まわし、そして殺陣・・・。

貿易業、写真業を営む家庭に生まれ、カメラの心得も有ったために東宝の撮影班に応募したつもりが、東宝側の手違いで俳優の面接を受けることになり、その気もなかったので危うく不合格になりかけるも、黒澤明と彼の師匠であり面接の審査委員長でもあった山本嘉次郎監督の目に止まり、補欠で東宝第一期ニューフェイスに採用されたとのこと。その後の活躍、「世界のミフネ」とまで呼ばれるようになったことは皆様ご存じの通りです。

2008年に織田裕二でリメイクされたが、演技スタイルの全然違う三十郎はいかがな出来なんでしょうか?

*

上役の汚職を見つけた若侍9人が、こともあろうに汚職の黒幕である大目付に相談、言葉巧みに一網打尽にされそうな所を、旅の浪人に救われ、その後も浪人の智恵と武力に助けられて無事に悪者をやっつけるという話。

上役の汚職を見つけた若侍9人が、こともあろうに汚職の黒幕である大目付に相談、言葉巧みに一網打尽にされそうな所を、旅の浪人に救われ、その後も浪人の智恵と武力に助けられて無事に悪者をやっつけるという話。浪人の名前は彼自身が「椿三十郎」と名乗るが、それがホントの名前かどうかは疑わしいという描き方。前年の「用心棒」が評判がよくて、柳の下のドジョウを狙ったらしく、「用心棒」の主人公桑畑三十郎にちなんだ名前にしたらしいです。

静かな森の中の夜の社殿、若侍の中で城代家老の親戚筋に当たる井坂伊織(加山)が他の仲間に、意見書提出の顛末を語るのがファーストシーンで、その後一部始終を社殿の奥で聞いていた素浪人が現れ、若者達に意見を始める。相手にしなかった城代家老(伊藤)を若者達は頼りないと判断したが、むしろ彼らの意見を取り上げようとした大目付(清水)の方こそ眉唾ものだと言う。浪人の言う通り、いつの間にか社殿の周りは大目付配下の手勢に取り囲まれており、一同はいざ決戦と刀を抜き始めるが多勢に無勢、浪人の機転で難を逃れることになる。

なんというか、映画作りの定石から外れたような小さな前振りから急転直下の本筋へという筋書きで、思わず私はロバート・ロッセンの「ハスラー」を思い出しました。

町人などがサッパリ出てこないので時代劇の雰囲気作りが少し弱い気もするが、二転三転する展開と、語られた予測と実行の進展を見守るという定石サスペンスの段取りが上手く、血気にはやる若者を茶化す三十郎やら、とぼけた味の城代家老の妻などユーモアも散りばめられていて、終始飽きない娯楽時代劇になっています。

山本周五郎の『日々平安』が原作とのこと。なにしろ菊島隆三、小国英雄、黒澤明による脚本がイイです。

大目付の懐刀、室戸半兵衛に仲代達矢。ラストの三十郎と半兵衛の果たし合いが有名なシーンで、居合い抜きでやられた半兵衛の腹部から大量の血しぶきが飛び出すのが凄い! 後々の語り種となりました。

この映画が公開された頃はまだ小学生で、実は今回が初見なのですが、若侍チームに若大将(加山)やら青大将(田中)、若大将の妹の彼氏(江原)が居たりして、更には怪獣モノの常連(平田、土屋)が出てきたりと、東宝のお馴染みの役者さんが沢山出ているのが嬉しかったです。

入江たか子は家老の妻で、団令子はその娘。

小林桂樹は若侍チームに掴まる大目付の家来の一人。悪気の無いとぼけた役で、原作『日々平安』の主人公のイメージに近いとのことでした。

ちょっと気になった事。

昔よく観ていたテレビ時代劇の後期には、人を切った後に刀を紙、或いは布で拭うのが常識のように描かれていましたが、三十郎さんはそういうことをしていませんでした。血糊が付いた刀をすぐに鞘に収めるのはやはり汚いし、切れなくなりそうですけど、実際はどうだったんでしょうねぇ?

・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】

千秋実と藤原鎌足の凸凹コンビが「スター・ウォーズ」の“C3-PO”と“R2-D2”の元ネタということは知っていましたが、ファースト・カットで、荒野をブツクサ言いながら歩いている二人を後ろから撮った画は、確かに「S・W」の初期三部作の中で観たことのあるシーンでした。敗戦国の姫を助けて武将が活躍するという基本設定も「S・W」と同じだし、ルーカスさん、余程この作品が気に入ってるんですねぇ。

自国の隠し砦から軍資金となる黄金を薪に仕込ませて同盟国へ逃げる。『石を隠すには石の中、人を隠すなら人の中』。木こりに化けた三船たちは堂々と宿場町を抜けようとするが、そこで薪を積んだ馬を買い取られてしまい、一旦は不運を嘆くが、馬を連れていないことで追っ手の目を逃れる。そんな“塞翁が馬”的な展開もあり、冒険活劇としてまことに懐かしい気分のする時代劇であります。

馬上でのチャンバラ、槍を使った剣術のシーンなど、黒沢映画ならではの迫力と重厚感有り。

但し、140分というのは長すぎるし、黒沢さんの語り口は私には少し丁寧すぎる。侍の時代の一地方の話で、登場人物の設定にも「S・W」のようなロマンはないしネ。

あと、お転婆なお姫様を演じた上原美佐という(当時は新人さんらしいですが)女優さんが、スタイルは良いがしゃべり方がワンパターンで面白み無し。この辺はいかにも男性映画という感じがしましたな。

お薦め度は★★★から★★★★。時代劇ファン、活劇ファン、そして「スター・ウォーズ」ファンには★★★★です。

(1958/黒澤明 監督・共同脚本/三船敏郎、千秋実、藤原釜足、上原美佐、藤田進、志村喬、三好栄子、樋口年子、上田吉二郎/139分)

自国の隠し砦から軍資金となる黄金を薪に仕込ませて同盟国へ逃げる。『石を隠すには石の中、人を隠すなら人の中』。木こりに化けた三船たちは堂々と宿場町を抜けようとするが、そこで薪を積んだ馬を買い取られてしまい、一旦は不運を嘆くが、馬を連れていないことで追っ手の目を逃れる。そんな“塞翁が馬”的な展開もあり、冒険活劇としてまことに懐かしい気分のする時代劇であります。

馬上でのチャンバラ、槍を使った剣術のシーンなど、黒沢映画ならではの迫力と重厚感有り。

但し、140分というのは長すぎるし、黒沢さんの語り口は私には少し丁寧すぎる。侍の時代の一地方の話で、登場人物の設定にも「S・W」のようなロマンはないしネ。

あと、お転婆なお姫様を演じた上原美佐という(当時は新人さんらしいですが)女優さんが、スタイルは良いがしゃべり方がワンパターンで面白み無し。この辺はいかにも男性映画という感じがしましたな。

お薦め度は★★★から★★★★。時代劇ファン、活劇ファン、そして「スター・ウォーズ」ファンには★★★★です。

(1958/黒澤明 監督・共同脚本/三船敏郎、千秋実、藤原釜足、上原美佐、藤田進、志村喬、三好栄子、樋口年子、上田吉二郎/139分)

(1954/溝口健二:監督/長谷川一夫、香川京子、南田洋子、進藤英太郎、小沢榮太郎、 浪花千栄子、十朱久雄/102分)

今週は、今年、忙しかったり感想がまとまらなかったりして、記事にしてなかった作品について書いてみようと思います。思い出しながらなので、当然短く纏めております。

最初は、黒澤監督等と並ぶ、世界の溝口の作品です。NHK-BSで観ました。

豪商の若妻が店の若い者と旅をするうちに二人はできているとの噂がたち、お互いに憎からず思っていた当人達を本気にさせる。しかし、いたわり合いながらの逃避行の果てに捕まり、不義密通の罪で死罪になるという悲恋物語。

雰囲気充分な画(撮影:宮川一夫)と、入念に練られたカメラワークによる深い心理描写で目が離せない秀作。その気も、そのつもりも無かった二人が、成り行きに押されるように逃避行に入っていく様が見事に破綻なく描かれていました。

映画を観るのと前後して、香川京子さんのインタビュー番組をTVで見たのですが、溝口監督は演技指導をあまりしない人だったらしく、自分(監督のこと)が納得できない(つまり、気に入らない)演技に対しては、『違う。もう一度。』という風に何回もやり直しをさせられたと語っていました。どこが、どう違うのか仰らないので大変苦労したと。そして、歌舞伎出身の長谷川一夫さんとの共演は非常に勉強になったとも語ってました。

今週は、今年、忙しかったり感想がまとまらなかったりして、記事にしてなかった作品について書いてみようと思います。思い出しながらなので、当然短く纏めております。

最初は、黒澤監督等と並ぶ、世界の溝口の作品です。NHK-BSで観ました。

豪商の若妻が店の若い者と旅をするうちに二人はできているとの噂がたち、お互いに憎からず思っていた当人達を本気にさせる。しかし、いたわり合いながらの逃避行の果てに捕まり、不義密通の罪で死罪になるという悲恋物語。

雰囲気充分な画(撮影:宮川一夫)と、入念に練られたカメラワークによる深い心理描写で目が離せない秀作。その気も、そのつもりも無かった二人が、成り行きに押されるように逃避行に入っていく様が見事に破綻なく描かれていました。

映画を観るのと前後して、香川京子さんのインタビュー番組をTVで見たのですが、溝口監督は演技指導をあまりしない人だったらしく、自分(監督のこと)が納得できない(つまり、気に入らない)演技に対しては、『違う。もう一度。』という風に何回もやり直しをさせられたと語っていました。どこが、どう違うのか仰らないので大変苦労したと。そして、歌舞伎出身の長谷川一夫さんとの共演は非常に勉強になったとも語ってました。

・お薦め度【★★★★★=大いに見るべし!】

■ YouTube Selection (予告編)

■ Information&Addition

※gooさんからの告知です:<「トラックバック機能」について、ご利用者数の減少およびスパム利用が多いことから、送受信ともに2017年11月27日(月)にて機能の提供を終了させていただきます>[2017.11.12]

●2007年10月にブログ名を「SCREEN」から「テアトル十瑠」に変えました。

●2021年8月にブログ名を「テアトル十瑠」から「テアトル十瑠 neo」に暫定的に変えました。姉妹ブログ「つれづる十瑠」に綴っていた日々の雑感をこちらで継続することにしたからです。

●2025年2月にブログ名を「テアトル十瑠」から「::: テアトル十瑠 :::」に変えました。

●コメントは大歓迎。但し、記事に関係ないモノ、不適切と判断したモノは予告無しに削除させていただきます。

◆【著作権について】 当ブログにおける私の著作権の範囲はテキスト部分についてのみで、また他サイト等からの引用については原則< >で囲んでおります。 ★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)

★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)

*

●映画の紹介、感想、関連コラム、その他諸々綴っています。

●2007年10月にブログ名を「SCREEN」から「テアトル十瑠」に変えました。

●2021年8月にブログ名を「テアトル十瑠」から「テアトル十瑠 neo」に暫定的に変えました。姉妹ブログ「つれづる十瑠」に綴っていた日々の雑感をこちらで継続することにしたからです。

●2025年2月にブログ名を「テアトル十瑠」から「::: テアトル十瑠 :::」に変えました。

●コメントは大歓迎。但し、記事に関係ないモノ、不適切と判断したモノは予告無しに削除させていただきます。

*

◆【管理人について】

HNの十瑠(ジュール)は、あるサイトに登録したペンネーム「鈴木十瑠」の名前部分をとったもの。由来は少年時代に沢山の愛読書を提供してくれたフランスの作家「ジュール・ヴェルヌ」を捩ったものです。

◆【著作権について】 当ブログにおける私の著作権の範囲はテキスト部分についてのみで、また他サイト等からの引用については原則< >で囲んでおります。

*

★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)

★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)