数年前の健康診断で、それまで正常値だったHbA1c(ヘモグロビン・エー・ワン・シー)がイエローゾーンに入りましてね。その翌年には更に1ポイント悪い方に進んで、医師から病院の指導を受けるように言われたんです。

暴飲暴食もなく、タバコも吸わない僕にできる事は、とりあえずは甘い間食を減らす事と有酸素運動でしょうか。ストレスで血糖が増えることもあるようだけど、かと言って仕事のストレスはどうしようもないしね。

おかげですぐに1ポイント取り戻したんですが、それからが進まない。そしてちょっと油断すると又すぐに悪い結果が出るんです。なのでこの映画は映画としての出来よりも内容に興味がありました。糖があまくないのは実感してますからね。

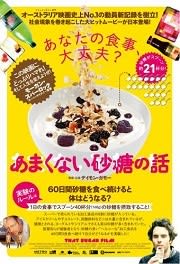

「あまくない砂糖の話」

「あまくない砂糖の話」

2014年に作られたオーストラリア製ドキュメンタリーで、日本公開は2016年3月。以前YouTubeの予告編をブログでも紹介したはずですが、もう3年も経っていたんですねぇ。

オーストラリアの俳優兼監督デイモン・ガモーが、自身の身体を土台に砂糖が人間の身体に及ぼす影響を検証した作品。

ガモーには同棲している恋人がいて、彼女は健康志向の女性。それまで普通の食生活を送っていたガモーも彼女の影響で健康になった実感がしている。で、もうすぐ赤ん坊が産まれるのを機会に(つまり子育ての為に)食生活を見直そうとしたわけだ。世間で言われている砂糖悪者説を実証してみようと。

勿論、実験に当たっては医師や栄養士の助言や指導を受け、結果の評価もしてもらっている。

実験のルールは5つ(以下、オフィシャルサイトより)

① 一日にティースプーン40杯分の砂糖(160g)を消費すること

② ソフトドリンクやアイスクリーム、チョコレートなどのお菓子の類は避ける

③ 低脂肪ヨーグルトやシリアル等の「実は砂糖が多い食品」から摂る

④ 必ず「低脂肪」の食品を選ぶこと

⑤ ジョギングや筋トレなどの運動習慣は続けること

これを60日間続けてみるのだ。

一日に小さじ40杯分というのは、オーストラリア人の平均的な摂取量らしいです。

最初にこの映画の事を知った時には、甘いお菓子をたくさん摂るんだろうと思ったので、②番目のルールには驚きました。そして、改めてシリアルなどの一見健康食品のような顔をしているモノに糖分が沢山入っているのも驚き。牛乳と一緒に摂っても、その牛乳にも乳糖という糖分はあるし、タンパク質よりも脂質や糖質の方が多いんですよね。

実験開始してすぐに体重は増え始めるし、腹部周りも大きくなる。

ドキュメンタリーでもこれは商業映画なので、目先を変えたエピソードもある。

一つは、オーストラリア原住民のアボリジニの集落を訪れること。

アボリジニはそれまで年間に飴玉一つ程度の砂糖しかとっていなかったのに、大きなスーパーが出来、白人と同じ食物をとるようになると俄然肥満傾向になってくる。特にコーラの消費率が世界で一番と言われるまでに増え、やがてこの地区に住むアボリジニは糖尿病やその合併症の腎臓病などに罹患し、40代で亡くなる人が増えてくる。

この地区の健康問題を取り上げたジャーナリストのおかげで、政府も税金を使って健康的な生活が出来るようにスーパーの食品を改善していったが、ある時から予算が削られた。アボリジニの人々は再びコーラにのめり込むことは無かったが・・・。

肥満の先進国であるアメリカにもガモーは飛ぶ。

まずびっくりするのは緑黄色野菜を使ったグリーンスムージーに34杯分の砂糖が入っていた事。アメリカ版のスムージーを飲んだことがないから分からないけど、やっぱ甘いんだろうね。

ここでもやはり清涼飲料水に依存した若者が出てきて、十代にして総入れ歯にせざるを得なくなってしまった少年の治療の様子も出てきた。赤ん坊の頃から、哺乳瓶にそういった砂糖水を入れて飲ますことが普通に行われている事にもビックリでした。

ガモーはジャーナリストに接触し、米国食品会社の製品開発の裏側にも迫る。どれ位の甘味料が一番顧客に好まれるかを驚く様な数のサンプルの試飲、試食を重ねて作られていること。企業の関心は如何にしたら売れるかで、顧客の健康への配慮なんかは全然ないってことです。

砂糖を摂ることによって、人間の身体にどんな影響があるのか。麻薬の依存症と同じような依存体質になるのは何故かなど、科学的なお話も出てきます。

一瞬、NHKの「人体」を思い出すようなシーンもありましたが、ま、これ以上はネタバレ過ぎなので止めておきましょう。

一つだけ言っておきたいのは、実験前と実験中の摂取カロリーはほぼ同じだったという事。同じカロリーを摂っていても何から摂ったかによって全然違う結果が待っていたんです。

百聞は一見にしかず。血液関係に異常のない人も一度は観るべきでしょう。

(↓)予告編を観てもらえば分かりますが、真面目なテーマにもかかわらず、CGを使ったりポップな曲も使って気楽に観れる作品です。

※ オフィシャルサイトはこちら。

暴飲暴食もなく、タバコも吸わない僕にできる事は、とりあえずは甘い間食を減らす事と有酸素運動でしょうか。ストレスで血糖が増えることもあるようだけど、かと言って仕事のストレスはどうしようもないしね。

おかげですぐに1ポイント取り戻したんですが、それからが進まない。そしてちょっと油断すると又すぐに悪い結果が出るんです。なのでこの映画は映画としての出来よりも内容に興味がありました。糖があまくないのは実感してますからね。

*

「あまくない砂糖の話」

「あまくない砂糖の話」2014年に作られたオーストラリア製ドキュメンタリーで、日本公開は2016年3月。以前YouTubeの予告編をブログでも紹介したはずですが、もう3年も経っていたんですねぇ。

オーストラリアの俳優兼監督デイモン・ガモーが、自身の身体を土台に砂糖が人間の身体に及ぼす影響を検証した作品。

ガモーには同棲している恋人がいて、彼女は健康志向の女性。それまで普通の食生活を送っていたガモーも彼女の影響で健康になった実感がしている。で、もうすぐ赤ん坊が産まれるのを機会に(つまり子育ての為に)食生活を見直そうとしたわけだ。世間で言われている砂糖悪者説を実証してみようと。

勿論、実験に当たっては医師や栄養士の助言や指導を受け、結果の評価もしてもらっている。

実験のルールは5つ(以下、オフィシャルサイトより)

① 一日にティースプーン40杯分の砂糖(160g)を消費すること

② ソフトドリンクやアイスクリーム、チョコレートなどのお菓子の類は避ける

③ 低脂肪ヨーグルトやシリアル等の「実は砂糖が多い食品」から摂る

④ 必ず「低脂肪」の食品を選ぶこと

⑤ ジョギングや筋トレなどの運動習慣は続けること

これを60日間続けてみるのだ。

一日に小さじ40杯分というのは、オーストラリア人の平均的な摂取量らしいです。

最初にこの映画の事を知った時には、甘いお菓子をたくさん摂るんだろうと思ったので、②番目のルールには驚きました。そして、改めてシリアルなどの一見健康食品のような顔をしているモノに糖分が沢山入っているのも驚き。牛乳と一緒に摂っても、その牛乳にも乳糖という糖分はあるし、タンパク質よりも脂質や糖質の方が多いんですよね。

実験開始してすぐに体重は増え始めるし、腹部周りも大きくなる。

ドキュメンタリーでもこれは商業映画なので、目先を変えたエピソードもある。

一つは、オーストラリア原住民のアボリジニの集落を訪れること。

アボリジニはそれまで年間に飴玉一つ程度の砂糖しかとっていなかったのに、大きなスーパーが出来、白人と同じ食物をとるようになると俄然肥満傾向になってくる。特にコーラの消費率が世界で一番と言われるまでに増え、やがてこの地区に住むアボリジニは糖尿病やその合併症の腎臓病などに罹患し、40代で亡くなる人が増えてくる。

この地区の健康問題を取り上げたジャーナリストのおかげで、政府も税金を使って健康的な生活が出来るようにスーパーの食品を改善していったが、ある時から予算が削られた。アボリジニの人々は再びコーラにのめり込むことは無かったが・・・。

肥満の先進国であるアメリカにもガモーは飛ぶ。

まずびっくりするのは緑黄色野菜を使ったグリーンスムージーに34杯分の砂糖が入っていた事。アメリカ版のスムージーを飲んだことがないから分からないけど、やっぱ甘いんだろうね。

ここでもやはり清涼飲料水に依存した若者が出てきて、十代にして総入れ歯にせざるを得なくなってしまった少年の治療の様子も出てきた。赤ん坊の頃から、哺乳瓶にそういった砂糖水を入れて飲ますことが普通に行われている事にもビックリでした。

ガモーはジャーナリストに接触し、米国食品会社の製品開発の裏側にも迫る。どれ位の甘味料が一番顧客に好まれるかを驚く様な数のサンプルの試飲、試食を重ねて作られていること。企業の関心は如何にしたら売れるかで、顧客の健康への配慮なんかは全然ないってことです。

砂糖を摂ることによって、人間の身体にどんな影響があるのか。麻薬の依存症と同じような依存体質になるのは何故かなど、科学的なお話も出てきます。

一瞬、NHKの「人体」を思い出すようなシーンもありましたが、ま、これ以上はネタバレ過ぎなので止めておきましょう。

一つだけ言っておきたいのは、実験前と実験中の摂取カロリーはほぼ同じだったという事。同じカロリーを摂っていても何から摂ったかによって全然違う結果が待っていたんです。

百聞は一見にしかず。血液関係に異常のない人も一度は観るべきでしょう。

(↓)予告編を観てもらえば分かりますが、真面目なテーマにもかかわらず、CGを使ったりポップな曲も使って気楽に観れる作品です。

※ オフィシャルサイトはこちら。

・お薦め度【★★★=一見の価値あり】

(1956/アンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督・製作、クロード・ルノワール撮影、アンリ・コルピ編集、ジョルジュ・オーリック音楽/出演:パブロ・ピカソ/78分)

(↓Twitter on 十瑠 から(一部修正あり))

クルーゾーの「ピカソ 天才の秘密」を観る。何年か越しに図書館で借りてきたDVDだ。78分。殆どがピカソの絵の作成過程を固定カメラで写したもので、期待した客観的な編集というのは少ししかなかった。絵に興味のある人には頗る面白いだろうが、素人にお薦めするには疑問が残る。

クルーゾーの「ピカソ 天才の秘密」を観る。何年か越しに図書館で借りてきたDVDだ。78分。殆どがピカソの絵の作成過程を固定カメラで写したもので、期待した客観的な編集というのは少ししかなかった。絵に興味のある人には頗る面白いだろうが、素人にお薦めするには疑問が残る。

[ 5月 31日 ]

絵の内容によってBGMがジャズからクラシック、フラメンコ・ギターと変えているのが作者の意図が一番表れている所かも知れない。ピカソが絵を描きながら試行錯誤しているのがよく分かる。但し、何を悩んでいるのかは素人には分からない。いや、本人しかわからないのかも。

絵の内容によってBGMがジャズからクラシック、フラメンコ・ギターと変えているのが作者の意図が一番表れている所かも知れない。ピカソが絵を描きながら試行錯誤しているのがよく分かる。但し、何を悩んでいるのかは素人には分からない。いや、本人しかわからないのかも。

[ 5月 31日 ]

「ピカソ天才の秘密」。クルーゾーの演出でアンリ・コルピの編集ということで凝った作風を想像してたのに実際はとてもシンプル。その分、描画の過程における作者の葛藤、テクニックなどが露わになっている感じがする。感じがするというのは、やはり素人ではそこまで感じ取れないからだ。絵心が試されるな。

「ピカソ天才の秘密」。クルーゾーの演出でアンリ・コルピの編集ということで凝った作風を想像してたのに実際はとてもシンプル。その分、描画の過程における作者の葛藤、テクニックなどが露わになっている感じがする。感じがするというのは、やはり素人ではそこまで感じ取れないからだ。絵心が試されるな。

[ 6月 3日 ]

借りた頃に雑用が発生して、結局観たのは1回切り。頭の中で反芻してみてもなかなか2度目を観る気にならなくて、そのまま日曜日に近くの市民図書館に返却してしまいました。

借りた頃に雑用が発生して、結局観たのは1回切り。頭の中で反芻してみてもなかなか2度目を観る気にならなくて、そのまま日曜日に近くの市民図書館に返却してしまいました。

芸術作品の作成過程だけでなく、ピカソの私生活や作家活動に関するアレコレがもっと描かれてると勝手に思っていたのが間違いでした。

絵の作成過程を裏側からカメラで撮っていて、ピカソやクルーゾー、ルノワールが出てくる場面はごく僅か。2度ほど出てくるそれらは撮影の打ち合わせ的なシーンで、フィルムの残り時間と描画の時間の擦り合わせでした。双葉さんは映画評でスリリングだと書かれてて、確かにそうだけど、僕が期待したのは別の視点だったなぁ。

何枚も描かれる作品たちは、この映画のための新作らしいです。

後半に出てくる海辺のリゾートの様子を独特の構図で描いた作品は、何度も上塗りされて、その度に別の絵かと思ってしまうほどの変遷を遂げる。絵の専門家にはそれこそスリリングな時間でありましょう。

この上塗りの過程は当然キャンバスの裏からの撮影ではなく、表面の創作過程をコマ撮りしておりましたね。上塗りの作品は他にも何枚かありました。

1956年のカンヌ国際映画祭で、審査員特別賞を獲ったそうです。

(↓Twitter on 十瑠 から(一部修正あり))

クルーゾーの「ピカソ 天才の秘密」を観る。何年か越しに図書館で借りてきたDVDだ。78分。殆どがピカソの絵の作成過程を固定カメラで写したもので、期待した客観的な編集というのは少ししかなかった。絵に興味のある人には頗る面白いだろうが、素人にお薦めするには疑問が残る。

クルーゾーの「ピカソ 天才の秘密」を観る。何年か越しに図書館で借りてきたDVDだ。78分。殆どがピカソの絵の作成過程を固定カメラで写したもので、期待した客観的な編集というのは少ししかなかった。絵に興味のある人には頗る面白いだろうが、素人にお薦めするには疑問が残る。[ 5月 31日 ]

絵の内容によってBGMがジャズからクラシック、フラメンコ・ギターと変えているのが作者の意図が一番表れている所かも知れない。ピカソが絵を描きながら試行錯誤しているのがよく分かる。但し、何を悩んでいるのかは素人には分からない。いや、本人しかわからないのかも。

絵の内容によってBGMがジャズからクラシック、フラメンコ・ギターと変えているのが作者の意図が一番表れている所かも知れない。ピカソが絵を描きながら試行錯誤しているのがよく分かる。但し、何を悩んでいるのかは素人には分からない。いや、本人しかわからないのかも。[ 5月 31日 ]

「ピカソ天才の秘密」。クルーゾーの演出でアンリ・コルピの編集ということで凝った作風を想像してたのに実際はとてもシンプル。その分、描画の過程における作者の葛藤、テクニックなどが露わになっている感じがする。感じがするというのは、やはり素人ではそこまで感じ取れないからだ。絵心が試されるな。

「ピカソ天才の秘密」。クルーゾーの演出でアンリ・コルピの編集ということで凝った作風を想像してたのに実際はとてもシンプル。その分、描画の過程における作者の葛藤、テクニックなどが露わになっている感じがする。感じがするというのは、やはり素人ではそこまで感じ取れないからだ。絵心が試されるな。[ 6月 3日 ]

*

借りた頃に雑用が発生して、結局観たのは1回切り。頭の中で反芻してみてもなかなか2度目を観る気にならなくて、そのまま日曜日に近くの市民図書館に返却してしまいました。

借りた頃に雑用が発生して、結局観たのは1回切り。頭の中で反芻してみてもなかなか2度目を観る気にならなくて、そのまま日曜日に近くの市民図書館に返却してしまいました。芸術作品の作成過程だけでなく、ピカソの私生活や作家活動に関するアレコレがもっと描かれてると勝手に思っていたのが間違いでした。

絵の作成過程を裏側からカメラで撮っていて、ピカソやクルーゾー、ルノワールが出てくる場面はごく僅か。2度ほど出てくるそれらは撮影の打ち合わせ的なシーンで、フィルムの残り時間と描画の時間の擦り合わせでした。双葉さんは映画評でスリリングだと書かれてて、確かにそうだけど、僕が期待したのは別の視点だったなぁ。

何枚も描かれる作品たちは、この映画のための新作らしいです。

後半に出てくる海辺のリゾートの様子を独特の構図で描いた作品は、何度も上塗りされて、その度に別の絵かと思ってしまうほどの変遷を遂げる。絵の専門家にはそれこそスリリングな時間でありましょう。

この上塗りの過程は当然キャンバスの裏からの撮影ではなく、表面の創作過程をコマ撮りしておりましたね。上塗りの作品は他にも何枚かありました。

1956年のカンヌ国際映画祭で、審査員特別賞を獲ったそうです。

・お薦め度【★★★=絵画ファンには、一見の価値あり】

(1955/監督:アラン・レネ/原作・脚本:ジャン・ケイヨール/撮影:ギスラン・クロケ、サッシャ・ヴィエルニ/音楽:ハンス・アイスラー/ナレーション:ミシェル・ブーケ/32分)

アラン・レネ追悼と「夜と霧」借りてきたのに今日は観れなかった。

アラン・レネ追悼と「夜と霧」借りてきたのに今日は観れなかった。

[ 3月 9日(→twitter より)]

明日が返却日のアラン・レネの「夜と霧」を観る。部分的には何度か観た映画だが、頭から通して観るのは初めてだ。ドキュメンタリーの傑作。作者の意志と意図がしっかりと貫かれているのを感じる。ナレーションされる言葉のなんと示唆に富んでいることか!人間は油断すると直ぐに残酷になる。

明日が返却日のアラン・レネの「夜と霧」を観る。部分的には何度か観た映画だが、頭から通して観るのは初めてだ。ドキュメンタリーの傑作。作者の意志と意図がしっかりと貫かれているのを感じる。ナレーションされる言葉のなんと示唆に富んでいることか!人間は油断すると直ぐに残酷になる。

[ 3月 14日 ]

「夜と霧」、返却前にもう一度観る。流石に終盤の5分の痩せこけた遺体がゴロゴロしているシーンは早送りした。レネたちが撮影した映像はカラーで、当時の強制収容所の跡をドキュメントしたモノ。過去のシーンは、モノクロのスチール写真やニュース映像(或いはナチの記録映像)を使っている。

「夜と霧」、返却前にもう一度観る。流石に終盤の5分の痩せこけた遺体がゴロゴロしているシーンは早送りした。レネたちが撮影した映像はカラーで、当時の強制収容所の跡をドキュメントしたモノ。過去のシーンは、モノクロのスチール写真やニュース映像(或いはナチの記録映像)を使っている。

[ 3月 15日 以下同じ]

脚本があるが、良く分からずに収容されていった人が、その待遇に驚き、恐怖し、蹂躙されていった様子が順を追って感じられるように構成してある。ナチの反ユダヤ主義の説明もない。ただ、行われたホロコーストの結果だけが報告され、人間の残酷さが暴かれる。

脚本があるが、良く分からずに収容されていった人が、その待遇に驚き、恐怖し、蹂躙されていった様子が順を追って感じられるように構成してある。ナチの反ユダヤ主義の説明もない。ただ、行われたホロコーストの結果だけが報告され、人間の残酷さが暴かれる。

大いに見ろとは言いにくいが、風化していいものではないので、大人は一度は見るべきだろう。コレだけの(殺されたのは900万人とも一千万人とも云われている)殺戮がありながら、当時のドイツ国民の3分の1しか知らなかったという話もあり、情報統制の凄さも感じる。

大いに見ろとは言いにくいが、風化していいものではないので、大人は一度は見るべきだろう。コレだけの(殺されたのは900万人とも一千万人とも云われている)殺戮がありながら、当時のドイツ国民の3分の1しか知らなかったという話もあり、情報統制の凄さも感じる。

アラン・レネ。「去年マリエンバートで」は一度だけ観て、凄く退屈した思い出しかない。もう一度観てみたい。それと「戦争は終わった」、「ミリュエル」、「恋するシャンソン」、「風にそよぐ草」etc。「薔薇のスタビスキー」は録画してあるんだが・・・。

アラン・レネ。「去年マリエンバートで」は一度だけ観て、凄く退屈した思い出しかない。もう一度観てみたい。それと「戦争は終わった」、「ミリュエル」、「恋するシャンソン」、「風にそよぐ草」etc。「薔薇のスタビスキー」は録画してあるんだが・・・。

<夜と霧(独:Nacht und Nebel, NN)は、1941年12月7日、アドルフ・ヒトラーにより発せられた命令である。いわゆる総統命令の一つ。

(中略)

この法が施行当初意図していたことは、ナチス・ドイツ占領地全域において全ての政治活動家やレジスタンス「擁護者」の中から「ドイツの治安を危険に晒す」一部の人物を選別することであった。この2ヶ月後、国防軍最高司令部総長ヴィルヘルム・カイテルは、占領地において収監された後その8日後時点で生存している収監者も全て対象に含めることを画策し、同法の適用対象を拡大した。この命令は、「行方不明者」の友人や家族に対し、行方不明者の所在や彼らの死に関する一切の情報を与えないことで地元住民に対し服従を強要するという意図があった。収監者はドイツへ密かに連行され、まるで夜霧のごとく跡形も無く消え去った。1945年、押収されたSD(ナチス親衛隊情報部)の記録の中に、まれに"Nacht und Nebel"という呼称と"NN"なるイニシャルが記載されているのが見つかったが、遺体が埋められている場所などは一切記録が無かった。こんにちに至るまで、この命令が出された結果、多くの人々がどのように消えていったかは未だに分かっていない>(ウィキペディアより)

過去の既存のスチール写真を使った部分でも、音楽やナレーションとの相乗効果はドキドキするほどスリリング。ナチスの残虐な結果を知っているから故の事とはいえ、アラン・レネの編集感覚の凄さを感じる所だ。

あまりごちゃごちゃと書きたくないが、ラストのナレーションは字幕をそのままに紹介しておきたいと思う。

“火葬場は廃墟に ナチは過去になる

だが、900万の霊がさまよう

我々の中のだれが戦争を警戒し、知らせるのか

次の戦争を防げるのか

今もカポが、将校が、密告者が隣にいる

信じる人、信じない人

廃墟の下に死んだ怪物を見つめる我々は

遠ざかる映像の前で

希望が回復したふりをする

ある国のある時期の話と言い聞かせ

絶え間ない悲鳴に耳を貸さぬ我々がいる”

アラン・レネ追悼と「夜と霧」借りてきたのに今日は観れなかった。

アラン・レネ追悼と「夜と霧」借りてきたのに今日は観れなかった。[ 3月 9日(→twitter より)]

明日が返却日のアラン・レネの「夜と霧」を観る。部分的には何度か観た映画だが、頭から通して観るのは初めてだ。ドキュメンタリーの傑作。作者の意志と意図がしっかりと貫かれているのを感じる。ナレーションされる言葉のなんと示唆に富んでいることか!人間は油断すると直ぐに残酷になる。

明日が返却日のアラン・レネの「夜と霧」を観る。部分的には何度か観た映画だが、頭から通して観るのは初めてだ。ドキュメンタリーの傑作。作者の意志と意図がしっかりと貫かれているのを感じる。ナレーションされる言葉のなんと示唆に富んでいることか!人間は油断すると直ぐに残酷になる。[ 3月 14日 ]

「夜と霧」、返却前にもう一度観る。流石に終盤の5分の痩せこけた遺体がゴロゴロしているシーンは早送りした。レネたちが撮影した映像はカラーで、当時の強制収容所の跡をドキュメントしたモノ。過去のシーンは、モノクロのスチール写真やニュース映像(或いはナチの記録映像)を使っている。

「夜と霧」、返却前にもう一度観る。流石に終盤の5分の痩せこけた遺体がゴロゴロしているシーンは早送りした。レネたちが撮影した映像はカラーで、当時の強制収容所の跡をドキュメントしたモノ。過去のシーンは、モノクロのスチール写真やニュース映像(或いはナチの記録映像)を使っている。[ 3月 15日 以下同じ]

脚本があるが、良く分からずに収容されていった人が、その待遇に驚き、恐怖し、蹂躙されていった様子が順を追って感じられるように構成してある。ナチの反ユダヤ主義の説明もない。ただ、行われたホロコーストの結果だけが報告され、人間の残酷さが暴かれる。

脚本があるが、良く分からずに収容されていった人が、その待遇に驚き、恐怖し、蹂躙されていった様子が順を追って感じられるように構成してある。ナチの反ユダヤ主義の説明もない。ただ、行われたホロコーストの結果だけが報告され、人間の残酷さが暴かれる。 大いに見ろとは言いにくいが、風化していいものではないので、大人は一度は見るべきだろう。コレだけの(殺されたのは900万人とも一千万人とも云われている)殺戮がありながら、当時のドイツ国民の3分の1しか知らなかったという話もあり、情報統制の凄さも感じる。

大いに見ろとは言いにくいが、風化していいものではないので、大人は一度は見るべきだろう。コレだけの(殺されたのは900万人とも一千万人とも云われている)殺戮がありながら、当時のドイツ国民の3分の1しか知らなかったという話もあり、情報統制の凄さも感じる。 アラン・レネ。「去年マリエンバートで」は一度だけ観て、凄く退屈した思い出しかない。もう一度観てみたい。それと「戦争は終わった」、「ミリュエル」、「恋するシャンソン」、「風にそよぐ草」etc。「薔薇のスタビスキー」は録画してあるんだが・・・。

アラン・レネ。「去年マリエンバートで」は一度だけ観て、凄く退屈した思い出しかない。もう一度観てみたい。それと「戦争は終わった」、「ミリュエル」、「恋するシャンソン」、「風にそよぐ草」etc。「薔薇のスタビスキー」は録画してあるんだが・・・。*

<夜と霧(独:Nacht und Nebel, NN)は、1941年12月7日、アドルフ・ヒトラーにより発せられた命令である。いわゆる総統命令の一つ。

(中略)

この法が施行当初意図していたことは、ナチス・ドイツ占領地全域において全ての政治活動家やレジスタンス「擁護者」の中から「ドイツの治安を危険に晒す」一部の人物を選別することであった。この2ヶ月後、国防軍最高司令部総長ヴィルヘルム・カイテルは、占領地において収監された後その8日後時点で生存している収監者も全て対象に含めることを画策し、同法の適用対象を拡大した。この命令は、「行方不明者」の友人や家族に対し、行方不明者の所在や彼らの死に関する一切の情報を与えないことで地元住民に対し服従を強要するという意図があった。収監者はドイツへ密かに連行され、まるで夜霧のごとく跡形も無く消え去った。1945年、押収されたSD(ナチス親衛隊情報部)の記録の中に、まれに"Nacht und Nebel"という呼称と"NN"なるイニシャルが記載されているのが見つかったが、遺体が埋められている場所などは一切記録が無かった。こんにちに至るまで、この命令が出された結果、多くの人々がどのように消えていったかは未だに分かっていない>(ウィキペディアより)

過去の既存のスチール写真を使った部分でも、音楽やナレーションとの相乗効果はドキドキするほどスリリング。ナチスの残虐な結果を知っているから故の事とはいえ、アラン・レネの編集感覚の凄さを感じる所だ。

あまりごちゃごちゃと書きたくないが、ラストのナレーションは字幕をそのままに紹介しておきたいと思う。

“火葬場は廃墟に ナチは過去になる

だが、900万の霊がさまよう

我々の中のだれが戦争を警戒し、知らせるのか

次の戦争を防げるのか

今もカポが、将校が、密告者が隣にいる

信じる人、信じない人

廃墟の下に死んだ怪物を見つめる我々は

遠ざかる映像の前で

希望が回復したふりをする

ある国のある時期の話と言い聞かせ

絶え間ない悲鳴に耳を貸さぬ我々がいる”

・お薦め度【★★★★=ホロコーストについて知らない、友達にも薦めて】

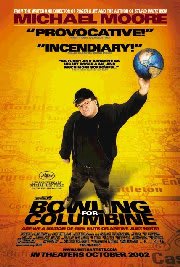

(2002/マイケル・ムーア脚本・監督・共同製作/マイケル・ムーア、チャールトン・ヘストン、マリリン・マンソン/120分)

30年前のジャーナリスト(「大統領の陰謀」参照)はメモと鉛筆で取材をし、証言者に了解を得ながら記事にしていたけれど、現代のジャーナリストはビデオカメラ一つで取材が出来る。ビデオ・ジャーナリストなんて肩書きも通用する時代だ。そして、『百聞は一見にしかず』。映像は文字に表せない微妙なニュアンスまでも表現してしまう。

1999年4月20日火曜日、アメリカ合衆国コロラド州ジェファーソン郡で発生したコロンバイン高校銃乱射事件を元に、アメリカ銃社会のあり方に疑問を持つジャーナリスト、マイケル・ムーアが作ったドキュメンタリー映画である。2002年のアカデミー賞ではドキュメンタリー長編賞を受賞し、カンヌ国際映画祭ではパルム・ドールにノミネート、フランスのセザール賞でも外国映画賞を受賞したそうである。

1999年4月20日火曜日、アメリカ合衆国コロラド州ジェファーソン郡で発生したコロンバイン高校銃乱射事件を元に、アメリカ銃社会のあり方に疑問を持つジャーナリスト、マイケル・ムーアが作ったドキュメンタリー映画である。2002年のアカデミー賞ではドキュメンタリー長編賞を受賞し、カンヌ国際映画祭ではパルム・ドールにノミネート、フランスのセザール賞でも外国映画賞を受賞したそうである。

冒頭では、1995年に発生したオクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件が軽く紹介される。犯人のティモシー・マクベイがムーア監督の出身地であるミシガン州に居たことがあったからだが、それはコロンバイン高校で銃を乱射した高校生の一人が、やはりミシガン州のある町の出身者であったことに繋がっていく。

原題は【BOWLING FOR COLUMBINE】。犯人の二人の高校生は無差別殺人を犯す前に地元の遊技場でボウリングをしていたらしいし、コロンバイン高校ではボウリングをする事で体育の単位が取得できたとも語られていた。

無性髭を生やして大きな体のムーア監督は自らカメラを持つのではなく、インタビュアーとして出演。そのドキュメント映像と、他の人が作ったアニメーションやフィクション映像などを絡めて、アメリカの銃社会の実体などを紹介していく。銀行口座を新規に開設すると銃が手に入ったり、スーパー・マーケットで簡単に銃弾が購入できる様子も紹介される。2時間というのは少し長すぎる感もあったが、意外性のある映像や鋭い切り替えの編集は面白い効果を生んでいたように思う。

無性髭を生やして大きな体のムーア監督は自らカメラを持つのではなく、インタビュアーとして出演。そのドキュメント映像と、他の人が作ったアニメーションやフィクション映像などを絡めて、アメリカの銃社会の実体などを紹介していく。銀行口座を新規に開設すると銃が手に入ったり、スーパー・マーケットで簡単に銃弾が購入できる様子も紹介される。2時間というのは少し長すぎる感もあったが、意外性のある映像や鋭い切り替えの編集は面白い効果を生んでいたように思う。

コロンバイン高校での犯行も当時のニュース映像と音声によって伝えられるが、被害者のインタビューには背筋の凍るような思いもした。

興味深かったのは、3000万人の人口に対して700万丁の銃を保有しているらしいカナダが、銃による殺人事件がアメリカに比べて極端に少ないことだ。銃殺事件が、他のヨーロッパの先進国に比べてもアメリカの発生率は飛び抜けて高いんだが、隣国のカナダと比べても桁違いに多い。五大湖に流れる川を隔ててデトロイトの対岸にあるカナダの都市もデトロイト程の銃犯罪は起きていない。

失業率も銃の保有率も変わらないのに、何故アメリカの銃犯罪はこんなに多いのか。終盤でのこの問いかけは、アメリカという国の成り立ち、ネガティブなニュースを取り上げるマスコミのあり方など考えさせられることが多かった。何故なら、日本の現状も可成り近いと感じるから・・。

チャールトン・ヘストンはNRA(全米ライフル協会)の会長として、記録映像と共にムーアの突撃取材の相手として出てくる。コロンバイン高校の事件、小学1年生の黒人少年が同級生の白人少女を射殺した事件の直後、それぞれの地元でNRAの大会を開き演説をしているので、ムーア監督はその意図を探ろうと取材を敢行したわけだが、映像では明確な答えは引き出せなかった。銃メーカーとの癒着なのか、何かの信念があるのか、はたまたボケか。古くからのヘストンファンには幻滅を与えただけかも知れませんな。

チャールトン・ヘストンはNRA(全米ライフル協会)の会長として、記録映像と共にムーアの突撃取材の相手として出てくる。コロンバイン高校の事件、小学1年生の黒人少年が同級生の白人少女を射殺した事件の直後、それぞれの地元でNRAの大会を開き演説をしているので、ムーア監督はその意図を探ろうと取材を敢行したわけだが、映像では明確な答えは引き出せなかった。銃メーカーとの癒着なのか、何かの信念があるのか、はたまたボケか。古くからのヘストンファンには幻滅を与えただけかも知れませんな。

コロンバイン事件の被害者の二人の青年が、ムーアと共に銃弾を売っているスーパー(ウォルマート)に銃弾の販売を止めさせることに成功するシークエンスは感動的だった。

そして、サッチモの名曲「♪What a wonderful world(この素晴らしき世界)」が流れる中、アメリカが国家として行った世界各国での殺人行為のニュース映像が次々に紹介されるシーンも印象深いものでした。

30年前のジャーナリスト(「大統領の陰謀」参照)はメモと鉛筆で取材をし、証言者に了解を得ながら記事にしていたけれど、現代のジャーナリストはビデオカメラ一つで取材が出来る。ビデオ・ジャーナリストなんて肩書きも通用する時代だ。そして、『百聞は一見にしかず』。映像は文字に表せない微妙なニュアンスまでも表現してしまう。

1999年4月20日火曜日、アメリカ合衆国コロラド州ジェファーソン郡で発生したコロンバイン高校銃乱射事件を元に、アメリカ銃社会のあり方に疑問を持つジャーナリスト、マイケル・ムーアが作ったドキュメンタリー映画である。2002年のアカデミー賞ではドキュメンタリー長編賞を受賞し、カンヌ国際映画祭ではパルム・ドールにノミネート、フランスのセザール賞でも外国映画賞を受賞したそうである。

1999年4月20日火曜日、アメリカ合衆国コロラド州ジェファーソン郡で発生したコロンバイン高校銃乱射事件を元に、アメリカ銃社会のあり方に疑問を持つジャーナリスト、マイケル・ムーアが作ったドキュメンタリー映画である。2002年のアカデミー賞ではドキュメンタリー長編賞を受賞し、カンヌ国際映画祭ではパルム・ドールにノミネート、フランスのセザール賞でも外国映画賞を受賞したそうである。冒頭では、1995年に発生したオクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件が軽く紹介される。犯人のティモシー・マクベイがムーア監督の出身地であるミシガン州に居たことがあったからだが、それはコロンバイン高校で銃を乱射した高校生の一人が、やはりミシガン州のある町の出身者であったことに繋がっていく。

原題は【BOWLING FOR COLUMBINE】。犯人の二人の高校生は無差別殺人を犯す前に地元の遊技場でボウリングをしていたらしいし、コロンバイン高校ではボウリングをする事で体育の単位が取得できたとも語られていた。

無性髭を生やして大きな体のムーア監督は自らカメラを持つのではなく、インタビュアーとして出演。そのドキュメント映像と、他の人が作ったアニメーションやフィクション映像などを絡めて、アメリカの銃社会の実体などを紹介していく。銀行口座を新規に開設すると銃が手に入ったり、スーパー・マーケットで簡単に銃弾が購入できる様子も紹介される。2時間というのは少し長すぎる感もあったが、意外性のある映像や鋭い切り替えの編集は面白い効果を生んでいたように思う。

無性髭を生やして大きな体のムーア監督は自らカメラを持つのではなく、インタビュアーとして出演。そのドキュメント映像と、他の人が作ったアニメーションやフィクション映像などを絡めて、アメリカの銃社会の実体などを紹介していく。銀行口座を新規に開設すると銃が手に入ったり、スーパー・マーケットで簡単に銃弾が購入できる様子も紹介される。2時間というのは少し長すぎる感もあったが、意外性のある映像や鋭い切り替えの編集は面白い効果を生んでいたように思う。コロンバイン高校での犯行も当時のニュース映像と音声によって伝えられるが、被害者のインタビューには背筋の凍るような思いもした。

興味深かったのは、3000万人の人口に対して700万丁の銃を保有しているらしいカナダが、銃による殺人事件がアメリカに比べて極端に少ないことだ。銃殺事件が、他のヨーロッパの先進国に比べてもアメリカの発生率は飛び抜けて高いんだが、隣国のカナダと比べても桁違いに多い。五大湖に流れる川を隔ててデトロイトの対岸にあるカナダの都市もデトロイト程の銃犯罪は起きていない。

失業率も銃の保有率も変わらないのに、何故アメリカの銃犯罪はこんなに多いのか。終盤でのこの問いかけは、アメリカという国の成り立ち、ネガティブなニュースを取り上げるマスコミのあり方など考えさせられることが多かった。何故なら、日本の現状も可成り近いと感じるから・・。

チャールトン・ヘストンはNRA(全米ライフル協会)の会長として、記録映像と共にムーアの突撃取材の相手として出てくる。コロンバイン高校の事件、小学1年生の黒人少年が同級生の白人少女を射殺した事件の直後、それぞれの地元でNRAの大会を開き演説をしているので、ムーア監督はその意図を探ろうと取材を敢行したわけだが、映像では明確な答えは引き出せなかった。銃メーカーとの癒着なのか、何かの信念があるのか、はたまたボケか。古くからのヘストンファンには幻滅を与えただけかも知れませんな。

チャールトン・ヘストンはNRA(全米ライフル協会)の会長として、記録映像と共にムーアの突撃取材の相手として出てくる。コロンバイン高校の事件、小学1年生の黒人少年が同級生の白人少女を射殺した事件の直後、それぞれの地元でNRAの大会を開き演説をしているので、ムーア監督はその意図を探ろうと取材を敢行したわけだが、映像では明確な答えは引き出せなかった。銃メーカーとの癒着なのか、何かの信念があるのか、はたまたボケか。古くからのヘストンファンには幻滅を与えただけかも知れませんな。コロンバイン事件の被害者の二人の青年が、ムーアと共に銃弾を売っているスーパー(ウォルマート)に銃弾の販売を止めさせることに成功するシークエンスは感動的だった。

そして、サッチモの名曲「♪What a wonderful world(この素晴らしき世界)」が流れる中、アメリカが国家として行った世界各国での殺人行為のニュース映像が次々に紹介されるシーンも印象深いものでした。

・お薦め度【★★★★=ちょっと長いけど、友達にも薦めて】

(2001/総監督&共同製作:ジャック・ペラン/共同監督:ジャック・クルーゾ、ミッシェル・デバ/ナレーション:ジャック・ペラン)

前回に続いてのドキュメンタリー。少し前のNHK-BS放送を録画していたもの。

鑑賞前に驚いたのが製作者のジャック・ペラン。可愛らしい少年のような顔をした俳優(ヴァレリオ・ズルリーニ監督の「家族日誌(1962)」とか「鞄を持った女(1961)」とか見逃している作品が多い)で、名優と言っていい人なんだが、こういうドキュメンタリーも製作していたんですなあ。役者としては「ニュー・シネマ・パラダイス(1989)」の大人になったサルヴァトーレが、比較的新しいところでポピュラーなものでしょうか。

製作者としては「Z(1969)」や「戒厳令(1973)」など、政治色が強いサスペンスフルな作品が多いという印象でしたが、実は96年にも「ミクロコスモス」という昆虫を扱ったドキュメンタリーも作っていて、自国のセザール賞で、プロデューサー賞を獲っていたんですね。

「WATARIDORI【英語原題:THE TRAVELLING BIRDS】」は、前回記事の「ディープ・ブルー」のような学術的な観点は気にしなくてよろしいようで、小型飛行機かヘリコプターで撮ったと思われる飛翔する鳥たちを間近で捉えた映像は、「栄光のル・マン」や「シービスケット」などの車や馬の疾走シーンと同じように魅力に溢れたものです。しかも、鳥たちを見つめる視線に愛情が感じられる。尊重と言っていいのかも知れません。

「WATARIDORI【英語原題:THE TRAVELLING BIRDS】」は、前回記事の「ディープ・ブルー」のような学術的な観点は気にしなくてよろしいようで、小型飛行機かヘリコプターで撮ったと思われる飛翔する鳥たちを間近で捉えた映像は、「栄光のル・マン」や「シービスケット」などの車や馬の疾走シーンと同じように魅力に溢れたものです。しかも、鳥たちを見つめる視線に愛情が感じられる。尊重と言っていいのかも知れません。

前半は、鳥の種類や“渡り”の場所や距離が字幕で入っていて、興味津々で観ていたのですが、後半は鳥たちの情報が少なくなってちょっと残念でしたね。移動距離は2500kmから3000kmが多く、なかには1万kmを渡る鳥もいましたな。なんと、ペンギンの中にも海流に乗って1千km移動するものがいました。

アメリカのピッツバーグ辺りだと思うんですが、“渡り”の途中で、工場の廃液が流されている川に降り立った鳥たちの一羽が、ヘドロの中に脚を捕られて動けなくなってしまうシーンは、ちょっとだけ文明批判を感じましたね。世界中の湿地が年々少なくなっているので、渡り性水鳥の多くの種類が絶滅の危機にあるらしいです。

そういえば、アメリカのシーンでは、あの9.11で消滅したWTCの二つのビルが写っていました。

せっかくですので、野鳥について調べてみました。

映画では、夏に北極圏や南極に移動するものがほとんどでしたが、これらは日本で言えば「冬鳥」と呼ばれる渡り鳥ですね。つまり、冬に温帯地方にいて、夏になると寒い北国へ移動する鳥たち。日本で言えば、カモ、ツル、ハクチョウなんかが冬鳥です。

「夏鳥」と呼ばれる渡り鳥は、夏に暑い国からやって来て、冬にはその暑い国へ帰っていくものです。代表的なのはツバメですね。

“渡り”の範囲が一国内に限られているものを「漂鳥」と呼びます。繁殖期には高い山に上がっていて、そうでない冬場には平地に戻ってくる鳥たちです。日本ではルリビタキなどが該当するとのことです。

あと、一年中同じ場所に住んでいる鳥を「留鳥」と呼びます。ハトやカラスなんかがそうですね。

最後に、冬は赤道近くの暑い所で過ごし、夏はシベリヤなどの寒い地方で生活する渡り鳥がいます。彼等は、“渡り”の途中である春や秋には、休憩ではなく一シーズンを日本で生活します。そんな鳥たちは「旅鳥」と呼ばれているそうです。

何故、鳥たちは渡るのか? 寒さを避けるため他色々な説があるようですが、『より豊富な餌を求めて』というのと『子育ての環境を求めて』というのが有力なようですね。公開時コピーは、《それは、“必ず戻ってくる”という約束の物語》。しかし、どうして正確にその場所に“戻ってくる”のかは謎のようです。

尚、この映画もセザール賞の編集賞を獲ったとのことです。

旧くからの友人に鳥が苦手な人がいます。タイガース・ファンのスポーツマンなんですが、神社のハトも怖いという男。あいつはこの映画、観れんだろうなあ。

前回に続いてのドキュメンタリー。少し前のNHK-BS放送を録画していたもの。

鑑賞前に驚いたのが製作者のジャック・ペラン。可愛らしい少年のような顔をした俳優(ヴァレリオ・ズルリーニ監督の「家族日誌(1962)」とか「鞄を持った女(1961)」とか見逃している作品が多い)で、名優と言っていい人なんだが、こういうドキュメンタリーも製作していたんですなあ。役者としては「ニュー・シネマ・パラダイス(1989)」の大人になったサルヴァトーレが、比較的新しいところでポピュラーなものでしょうか。

製作者としては「Z(1969)」や「戒厳令(1973)」など、政治色が強いサスペンスフルな作品が多いという印象でしたが、実は96年にも「ミクロコスモス」という昆虫を扱ったドキュメンタリーも作っていて、自国のセザール賞で、プロデューサー賞を獲っていたんですね。

「WATARIDORI【英語原題:THE TRAVELLING BIRDS】」は、前回記事の「ディープ・ブルー」のような学術的な観点は気にしなくてよろしいようで、小型飛行機かヘリコプターで撮ったと思われる飛翔する鳥たちを間近で捉えた映像は、「栄光のル・マン」や「シービスケット」などの車や馬の疾走シーンと同じように魅力に溢れたものです。しかも、鳥たちを見つめる視線に愛情が感じられる。尊重と言っていいのかも知れません。

「WATARIDORI【英語原題:THE TRAVELLING BIRDS】」は、前回記事の「ディープ・ブルー」のような学術的な観点は気にしなくてよろしいようで、小型飛行機かヘリコプターで撮ったと思われる飛翔する鳥たちを間近で捉えた映像は、「栄光のル・マン」や「シービスケット」などの車や馬の疾走シーンと同じように魅力に溢れたものです。しかも、鳥たちを見つめる視線に愛情が感じられる。尊重と言っていいのかも知れません。前半は、鳥の種類や“渡り”の場所や距離が字幕で入っていて、興味津々で観ていたのですが、後半は鳥たちの情報が少なくなってちょっと残念でしたね。移動距離は2500kmから3000kmが多く、なかには1万kmを渡る鳥もいましたな。なんと、ペンギンの中にも海流に乗って1千km移動するものがいました。

アメリカのピッツバーグ辺りだと思うんですが、“渡り”の途中で、工場の廃液が流されている川に降り立った鳥たちの一羽が、ヘドロの中に脚を捕られて動けなくなってしまうシーンは、ちょっとだけ文明批判を感じましたね。世界中の湿地が年々少なくなっているので、渡り性水鳥の多くの種類が絶滅の危機にあるらしいです。

そういえば、アメリカのシーンでは、あの9.11で消滅したWTCの二つのビルが写っていました。

せっかくですので、野鳥について調べてみました。

映画では、夏に北極圏や南極に移動するものがほとんどでしたが、これらは日本で言えば「冬鳥」と呼ばれる渡り鳥ですね。つまり、冬に温帯地方にいて、夏になると寒い北国へ移動する鳥たち。日本で言えば、カモ、ツル、ハクチョウなんかが冬鳥です。

「夏鳥」と呼ばれる渡り鳥は、夏に暑い国からやって来て、冬にはその暑い国へ帰っていくものです。代表的なのはツバメですね。

“渡り”の範囲が一国内に限られているものを「漂鳥」と呼びます。繁殖期には高い山に上がっていて、そうでない冬場には平地に戻ってくる鳥たちです。日本ではルリビタキなどが該当するとのことです。

あと、一年中同じ場所に住んでいる鳥を「留鳥」と呼びます。ハトやカラスなんかがそうですね。

最後に、冬は赤道近くの暑い所で過ごし、夏はシベリヤなどの寒い地方で生活する渡り鳥がいます。彼等は、“渡り”の途中である春や秋には、休憩ではなく一シーズンを日本で生活します。そんな鳥たちは「旅鳥」と呼ばれているそうです。

何故、鳥たちは渡るのか? 寒さを避けるため他色々な説があるようですが、『より豊富な餌を求めて』というのと『子育ての環境を求めて』というのが有力なようですね。公開時コピーは、《それは、“必ず戻ってくる”という約束の物語》。しかし、どうして正確にその場所に“戻ってくる”のかは謎のようです。

尚、この映画もセザール賞の編集賞を獲ったとのことです。

旧くからの友人に鳥が苦手な人がいます。タイガース・ファンのスポーツマンなんですが、神社のハトも怖いという男。あいつはこの映画、観れんだろうなあ。

・お薦め度【★★★=一度は見ましょう】

(2003/アラステア・フォザーギル、アンディ・バイヤット共同監督/撮影:ダグ・アラン、ピーター・スクーンズ、リック・ローゼンタール)

子供のポケモンのDVDと一緒に借りてきた。TVで流れていたCMを見て、家人が観たいと言っていたドキュメンタリー映画である。

公開時コピーが<誰も見たことのない世界を見せてあげよう>というので、美しい海と海洋動物のファンタジックなものを想像していたら、イギリスBBCが作った本格的海洋ドキュメンタリーでありました。「allcinema ONLINE」によると、<撮影に4年半もの歳月を費やし、200ヶ所ものロケ地をめぐって撮り上げた合計7000時間に及ぶフィルムを基に、深海5000メートの未知の世界から、お馴染みの生き物たちの知られざる生態まで、“海の神秘と美しさ”を余すところなくカメラに収めた感動作。>とのこと。2002年にNHKで8回に分けて放送されて大反響を呼んだ題材を、劇場用に再編集したものらしい。

公開時コピーが<誰も見たことのない世界を見せてあげよう>というので、美しい海と海洋動物のファンタジックなものを想像していたら、イギリスBBCが作った本格的海洋ドキュメンタリーでありました。「allcinema ONLINE」によると、<撮影に4年半もの歳月を費やし、200ヶ所ものロケ地をめぐって撮り上げた合計7000時間に及ぶフィルムを基に、深海5000メートの未知の世界から、お馴染みの生き物たちの知られざる生態まで、“海の神秘と美しさ”を余すところなくカメラに収めた感動作。>とのこと。2002年にNHKで8回に分けて放送されて大反響を呼んだ題材を、劇場用に再編集したものらしい。

ドキュメンタリーは他の娯楽作品と一緒には語れないし、特にこのような作品には学術上の価値もあるかと思うが、ここは素人が対価を支払って鑑賞したわけであるから、その基準で書いてみたい。

劇場用ドキュメンタリー映画として思い出すのは、アラン・レネの「夜と霧(1955)」や、アンリ・ジョルジュ・クルーゾーの「ピカソ-天才の秘密(1956)」など。実はどちらも未見なのであるが、この二作の色々なレビューを読んでいると、これらの作品はテーマがはっきりしていて、記録映像を使っているのにしっかりとしたストーリーの上に作られている感じがする。

この「ディープ・ブルー」には、残念ながらそのような製作者の明確な意図は感じられなかったというのが、私の第一印象であります。

イルカやアホウドリや皇帝ペンギン、北極クマ、鮫などの映像が出てくるが、内容はテレビ番組「どうぶつ奇想天外」と大差ないと思いましたな。

アザラシやザトウ鯨の赤ん坊がシャチにやられる映像は残酷で、それはテレビを超えていました。鯨の赤ちゃんは母鯨と一緒に6時間以上も数頭のシャチの群に追いかけ回されたうえに殺されてしまう。殺し方も、シャチが赤ちゃん鯨の上に交互に覆い被さって溺死させるという残酷なもので、しかもシャチが食べるのは舌と顎のみとのこと。13ヶ月お腹の中で育てたという母鯨は一人で去っていき、その後は骨だけになった赤ちゃん鯨が写っていました。

7000時間のフィルムの中から厳選されたものかも知れないが、全体にテーマが漠然としていて、ただ映像を並べただけという感じがしました。

珍しいなと思ったのは、珊瑚が珊瑚を食べるシーンと深海動物の映像。美しい光を放つ深海動物たちの映像はとても美しく、また技術的にも(あんな深い海で)どのようにして撮ったんだろうと思いましたな。

海外では、今「皇帝ペンギン」というドキュメンタリーが大ヒットしているとのこと。対象動物を絞って、しかもあるペンギン一家に焦点をあてた映画で、親ペンギンや子供ペンギンの心の声としてナレーションまで入っているらしい。このナレーションはドキュメンタリーとしては如何なものかとは思うが、みのもんたの“プロ野球珍プレー好プレー”みたいで面白そうだ。

次は、好評なレビューの多い「WATARIDORI」を観ようと思っています。

尚、海を扱った有名なドキュメンタリー作品には、カンヌでグランプリを獲った「沈黙の世界(1956)」やリュック・ベッソンの「アトランティス(1991)」もありましたな。前者はジャック=イヴ・クストーとルイ・マルの共同監督です。

子供のポケモンのDVDと一緒に借りてきた。TVで流れていたCMを見て、家人が観たいと言っていたドキュメンタリー映画である。

公開時コピーが<誰も見たことのない世界を見せてあげよう>というので、美しい海と海洋動物のファンタジックなものを想像していたら、イギリスBBCが作った本格的海洋ドキュメンタリーでありました。「allcinema ONLINE」によると、<撮影に4年半もの歳月を費やし、200ヶ所ものロケ地をめぐって撮り上げた合計7000時間に及ぶフィルムを基に、深海5000メートの未知の世界から、お馴染みの生き物たちの知られざる生態まで、“海の神秘と美しさ”を余すところなくカメラに収めた感動作。>とのこと。2002年にNHKで8回に分けて放送されて大反響を呼んだ題材を、劇場用に再編集したものらしい。

公開時コピーが<誰も見たことのない世界を見せてあげよう>というので、美しい海と海洋動物のファンタジックなものを想像していたら、イギリスBBCが作った本格的海洋ドキュメンタリーでありました。「allcinema ONLINE」によると、<撮影に4年半もの歳月を費やし、200ヶ所ものロケ地をめぐって撮り上げた合計7000時間に及ぶフィルムを基に、深海5000メートの未知の世界から、お馴染みの生き物たちの知られざる生態まで、“海の神秘と美しさ”を余すところなくカメラに収めた感動作。>とのこと。2002年にNHKで8回に分けて放送されて大反響を呼んだ題材を、劇場用に再編集したものらしい。ドキュメンタリーは他の娯楽作品と一緒には語れないし、特にこのような作品には学術上の価値もあるかと思うが、ここは素人が対価を支払って鑑賞したわけであるから、その基準で書いてみたい。

劇場用ドキュメンタリー映画として思い出すのは、アラン・レネの「夜と霧(1955)」や、アンリ・ジョルジュ・クルーゾーの「ピカソ-天才の秘密(1956)」など。実はどちらも未見なのであるが、この二作の色々なレビューを読んでいると、これらの作品はテーマがはっきりしていて、記録映像を使っているのにしっかりとしたストーリーの上に作られている感じがする。

この「ディープ・ブルー」には、残念ながらそのような製作者の明確な意図は感じられなかったというのが、私の第一印象であります。

イルカやアホウドリや皇帝ペンギン、北極クマ、鮫などの映像が出てくるが、内容はテレビ番組「どうぶつ奇想天外」と大差ないと思いましたな。

アザラシやザトウ鯨の赤ん坊がシャチにやられる映像は残酷で、それはテレビを超えていました。鯨の赤ちゃんは母鯨と一緒に6時間以上も数頭のシャチの群に追いかけ回されたうえに殺されてしまう。殺し方も、シャチが赤ちゃん鯨の上に交互に覆い被さって溺死させるという残酷なもので、しかもシャチが食べるのは舌と顎のみとのこと。13ヶ月お腹の中で育てたという母鯨は一人で去っていき、その後は骨だけになった赤ちゃん鯨が写っていました。

7000時間のフィルムの中から厳選されたものかも知れないが、全体にテーマが漠然としていて、ただ映像を並べただけという感じがしました。

珍しいなと思ったのは、珊瑚が珊瑚を食べるシーンと深海動物の映像。美しい光を放つ深海動物たちの映像はとても美しく、また技術的にも(あんな深い海で)どのようにして撮ったんだろうと思いましたな。

海外では、今「皇帝ペンギン」というドキュメンタリーが大ヒットしているとのこと。対象動物を絞って、しかもあるペンギン一家に焦点をあてた映画で、親ペンギンや子供ペンギンの心の声としてナレーションまで入っているらしい。このナレーションはドキュメンタリーとしては如何なものかとは思うが、みのもんたの“プロ野球珍プレー好プレー”みたいで面白そうだ。

次は、好評なレビューの多い「WATARIDORI」を観ようと思っています。

尚、海を扱った有名なドキュメンタリー作品には、カンヌでグランプリを獲った「沈黙の世界(1956)」やリュック・ベッソンの「アトランティス(1991)」もありましたな。前者はジャック=イヴ・クストーとルイ・マルの共同監督です。

・お薦め度【★★=悪くはないけどネ】

■ YouTube Selection (予告編)

■ Information&Addition

※gooさんからの告知です:<「トラックバック機能」について、ご利用者数の減少およびスパム利用が多いことから、送受信ともに2017年11月27日(月)にて機能の提供を終了させていただきます>[2017.11.12]

●2007年10月にブログ名を「SCREEN」から「テアトル十瑠」に変えました。

●2021年8月にブログ名を「テアトル十瑠」から「テアトル十瑠 neo」に変えました。姉妹ブログ「つれづる十瑠」に綴っていた日々の雑感をこちらで継続することにしたからです。

●コメントは大歓迎。但し、記事に関係ないモノ、不適切と判断したモノは予告無しに削除させていただきます。

◆【著作権について】 当ブログにおける私の著作権の範囲はテキスト部分についてのみで、また他サイト等からの引用については原則< >で囲んでおります。 ★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)

★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)

*

●映画の紹介、感想、関連コラム、その他諸々綴っています。

●2007年10月にブログ名を「SCREEN」から「テアトル十瑠」に変えました。

●2021年8月にブログ名を「テアトル十瑠」から「テアトル十瑠 neo」に変えました。姉妹ブログ「つれづる十瑠」に綴っていた日々の雑感をこちらで継続することにしたからです。

●コメントは大歓迎。但し、記事に関係ないモノ、不適切と判断したモノは予告無しに削除させていただきます。

*

◆【管理人について】

HNの十瑠(ジュール)は、あるサイトに登録したペンネーム「鈴木十瑠」の名前部分をとったもの。由来は少年時代に沢山の愛読書を提供してくれたフランスの作家「ジュール・ヴェルヌ」を捩ったものです。

◆【著作権について】 当ブログにおける私の著作権の範囲はテキスト部分についてのみで、また他サイト等からの引用については原則< >で囲んでおります。

*

★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)

★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)