(2009/マーク・ウェブ監督/ジョセフ・ゴードン=レヴィット(=トム)、ゾーイ・デシャネル(=サマー)、ジェフリー・エアンド、マシュー・グレイ・ギュブラー、クロエ・グレース・モレッツ/96分)

何年か前に色々なブログでこの映画の記事を見たのでタイトルは覚えていたが未見だった。レンタル落ちのDVDだ。

何年か前に色々なブログでこの映画の記事を見たのでタイトルは覚えていたが未見だった。レンタル落ちのDVDだ。

まずはストーリーはallcinemaの解説から拝借。

<グリーティングカードの会社に勤める建築家志望のライター、トム。彼はある日、アシスタントとして入社してきたサマーに一目惚れしてしまう。それが彼にとって運命的に出会った彼女との1日目だった。そして4日目には、エレベーターの中で好きな音楽の話をしたことをきっかけに、2人は会話を交わすようになっていく。28日目、トムはサマーに彼氏がいないことを知る。しかし、“恋人なんて欲しくない。誰かの所有物になるなんて理解できない”と語る彼女は、愛というものを信じていなかった。それでも、これを機に友達としてつきあい始める2人。34日目、デートのさなか、“真剣につきあう気はない”と伝えるサマーに対しトムは“気軽な関係で構わない”と答え、2人の距離感が縮まっていく。そんなトムとサマーの淡くも良好な関係は、ずっと続いていくかに思われたが…>

トムは妹と両親との四人家族で(こまっしゃくれた妹は兄貴の恋の相談を積極的に受けてくれるいい奴だ)、サマーの両親は彼女が幼い頃に離婚しているという設定になっている。

アメリカ、LAが舞台。

アメリカ、LAが舞台。

ボーイ・ミーツ・ガールの話によくあるパターンの一つで、トムは草食男子とまでは言わないが最近のお茶の間の恋愛TVドラマに出てくるような内気で彼女の気持ちを慮る青年だ。というかハッキリ言ってしまうと所謂「こじらせ男子」でありますな。一方のサマーは外見は清楚で可憐な美女なのに実はドライな肉食系というコッチは所謂ツンデレ女子。トムの一目惚れから始まるというのもよくあるパターンだよね。

タイトルの(500)日というのが珍しいが、これは彼と彼女のお付き合いが500日だったという事で、先のストーリー紹介は時系列に書かれているが、実際はあちこちに話は飛ぶ。

ただ、難しい話ではないのでシーンの途中で出てくる(〇〇)日、(〇〇〇)日の数字から大体の流れは掴める。この時系列操作が何かの表現効果を産んでいるかと言うとどうも怪しいネ。僕にはただ単に観客の興味をストーリーの再構築にも向けさせるだけのものだったような気がする。お若い人にはサマーとトムの恋の危うさが感じられるかも知れないが、ベテランには効果は薄いと思うな。

脚本についてウィキペディアには、<脚本のスコット・ノイスタッターのロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでの実際のロマンスに基づいて作られている>と書かれている。映画の冒頭にはサマーのモデルになったらしい女性について「Bitch」と表現しているので良い印象ではなかったんだろう。映画の中のサマーの心理は謎が多いけど「Bitch」には見えなかったな。

脚本についてウィキペディアには、<脚本のスコット・ノイスタッターのロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでの実際のロマンスに基づいて作られている>と書かれている。映画の冒頭にはサマーのモデルになったらしい女性について「Bitch」と表現しているので良い印象ではなかったんだろう。映画の中のサマーの心理は謎が多いけど「Bitch」には見えなかったな。

この映画には1967年のアメリカ映画の名作「卒業」が出て来て、少年のトムにも影響を与えた(字幕では「拡大解釈」したと出てきた)ようだし、映画の終盤近くにはサマーがトムとこの映画を観に行って感動して涙を流すシーンがある。

この映画には1967年のアメリカ映画の名作「卒業」が出て来て、少年のトムにも影響を与えた(字幕では「拡大解釈」したと出てきた)ようだし、映画の終盤近くにはサマーがトムとこの映画を観に行って感動して涙を流すシーンがある。

恋愛なんて信じなかったサマーが「卒業」の何に感動したのか映画は語ってないけど、僕は彼女がベンジャミンの破天荒な行動に心動かされたんだろうと思った。映画を観た後サマーはトムに距離を置くようになるから、女の気持ちをいちいち汲み取っているようなトムが嫌いになったんだと思う。

少年の頃に「卒業」に感動したトムが、映画館でラストシーンに涙しているサマーに「ただの映画だよ」って言ってるのが解せんね。一緒に彼女の感動について語り合えば運命の人になれたはずなのに。

少年の頃に「卒業」に感動したトムが、映画館でラストシーンに涙しているサマーに「ただの映画だよ」って言ってるのが解せんね。一緒に彼女の感動について語り合えば運命の人になれたはずなのに。

も一つ、(488)日目の再会のシーンが疑問なんだけどサマーは何故にトムに会いたくなったんだろうね?

も一つ、(488)日目の再会のシーンが疑問なんだけどサマーは何故にトムに会いたくなったんだろうね?

去って行く彼女の後姿はなんだか寂しそうだし、脚本は彼女が後悔しているように描きたかったのかな?

一つの仮定として、「運命」というものを信じるようになった彼女が、自分にとってトムが運命の人だったのか、又は運命の人なのかを再確認したかったんじゃないかな。ただ、そんな過去を振り返る女性って珍しいと思うけどね。

お薦め度は★二つ半。お若い人には三つでもよろし。

お薦め度は★二つ半。お若い人には三つでもよろし。

何年か前に色々なブログでこの映画の記事を見たのでタイトルは覚えていたが未見だった。レンタル落ちのDVDだ。

何年か前に色々なブログでこの映画の記事を見たのでタイトルは覚えていたが未見だった。レンタル落ちのDVDだ。まずはストーリーはallcinemaの解説から拝借。

<グリーティングカードの会社に勤める建築家志望のライター、トム。彼はある日、アシスタントとして入社してきたサマーに一目惚れしてしまう。それが彼にとって運命的に出会った彼女との1日目だった。そして4日目には、エレベーターの中で好きな音楽の話をしたことをきっかけに、2人は会話を交わすようになっていく。28日目、トムはサマーに彼氏がいないことを知る。しかし、“恋人なんて欲しくない。誰かの所有物になるなんて理解できない”と語る彼女は、愛というものを信じていなかった。それでも、これを機に友達としてつきあい始める2人。34日目、デートのさなか、“真剣につきあう気はない”と伝えるサマーに対しトムは“気軽な関係で構わない”と答え、2人の距離感が縮まっていく。そんなトムとサマーの淡くも良好な関係は、ずっと続いていくかに思われたが…>

トムは妹と両親との四人家族で(こまっしゃくれた妹は兄貴の恋の相談を積極的に受けてくれるいい奴だ)、サマーの両親は彼女が幼い頃に離婚しているという設定になっている。

*

アメリカ、LAが舞台。

アメリカ、LAが舞台。ボーイ・ミーツ・ガールの話によくあるパターンの一つで、トムは草食男子とまでは言わないが最近のお茶の間の恋愛TVドラマに出てくるような内気で彼女の気持ちを慮る青年だ。というかハッキリ言ってしまうと所謂「こじらせ男子」でありますな。一方のサマーは外見は清楚で可憐な美女なのに実はドライな肉食系というコッチは所謂ツンデレ女子。トムの一目惚れから始まるというのもよくあるパターンだよね。

タイトルの(500)日というのが珍しいが、これは彼と彼女のお付き合いが500日だったという事で、先のストーリー紹介は時系列に書かれているが、実際はあちこちに話は飛ぶ。

ただ、難しい話ではないのでシーンの途中で出てくる(〇〇)日、(〇〇〇)日の数字から大体の流れは掴める。この時系列操作が何かの表現効果を産んでいるかと言うとどうも怪しいネ。僕にはただ単に観客の興味をストーリーの再構築にも向けさせるだけのものだったような気がする。お若い人にはサマーとトムの恋の危うさが感じられるかも知れないが、ベテランには効果は薄いと思うな。

脚本についてウィキペディアには、<脚本のスコット・ノイスタッターのロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでの実際のロマンスに基づいて作られている>と書かれている。映画の冒頭にはサマーのモデルになったらしい女性について「Bitch」と表現しているので良い印象ではなかったんだろう。映画の中のサマーの心理は謎が多いけど「Bitch」には見えなかったな。

脚本についてウィキペディアには、<脚本のスコット・ノイスタッターのロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでの実際のロマンスに基づいて作られている>と書かれている。映画の冒頭にはサマーのモデルになったらしい女性について「Bitch」と表現しているので良い印象ではなかったんだろう。映画の中のサマーの心理は謎が多いけど「Bitch」には見えなかったな。 この映画には1967年のアメリカ映画の名作「卒業」が出て来て、少年のトムにも影響を与えた(字幕では「拡大解釈」したと出てきた)ようだし、映画の終盤近くにはサマーがトムとこの映画を観に行って感動して涙を流すシーンがある。

この映画には1967年のアメリカ映画の名作「卒業」が出て来て、少年のトムにも影響を与えた(字幕では「拡大解釈」したと出てきた)ようだし、映画の終盤近くにはサマーがトムとこの映画を観に行って感動して涙を流すシーンがある。恋愛なんて信じなかったサマーが「卒業」の何に感動したのか映画は語ってないけど、僕は彼女がベンジャミンの破天荒な行動に心動かされたんだろうと思った。映画を観た後サマーはトムに距離を置くようになるから、女の気持ちをいちいち汲み取っているようなトムが嫌いになったんだと思う。

少年の頃に「卒業」に感動したトムが、映画館でラストシーンに涙しているサマーに「ただの映画だよ」って言ってるのが解せんね。一緒に彼女の感動について語り合えば運命の人になれたはずなのに。

少年の頃に「卒業」に感動したトムが、映画館でラストシーンに涙しているサマーに「ただの映画だよ」って言ってるのが解せんね。一緒に彼女の感動について語り合えば運命の人になれたはずなのに。 も一つ、(488)日目の再会のシーンが疑問なんだけどサマーは何故にトムに会いたくなったんだろうね?

も一つ、(488)日目の再会のシーンが疑問なんだけどサマーは何故にトムに会いたくなったんだろうね?去って行く彼女の後姿はなんだか寂しそうだし、脚本は彼女が後悔しているように描きたかったのかな?

一つの仮定として、「運命」というものを信じるようになった彼女が、自分にとってトムが運命の人だったのか、又は運命の人なのかを再確認したかったんじゃないかな。ただ、そんな過去を振り返る女性って珍しいと思うけどね。

お薦め度は★二つ半。お若い人には三つでもよろし。

お薦め度は★二つ半。お若い人には三つでもよろし。・お薦め度【★★=若人には、悪くないけどネ】

(1990/中原俊 監督/中島ひろ子、つみきみほ、白島靖代、宮澤美保、梶原阿貴、岡本舞、三上祐一、上田耕一、南原宏治/96分)

「海街diary」の原作者吉田秋生(よしだ あきみ)女史のオムニバス漫画「櫻の園」を映画化した作品。

「海街diary」の記事にTBされたオカピーさんの記事に於いてコチラも面白いと紹介されていた映画で、去年から近所のゲオで見つけておりました。ようやくレンタルしてきたのですが、10分も観ていると全然面白くなりそうになかったので「なんじゃこりゃ?」と当該記事を再読したら、なんと2008年のリメイク版を借りてきた事に気づきました。トホホ。一応最後まで見ましたが、改めて今度は近所のツタヤに行って90年版の「櫻の園」を借りてきたのでした。

同じ監督だし、同じタイトルだし、紛らわしいね。

2008年版はリメイクと言っても女子高生がチェーホフの『桜の園』の劇をやるというモチーフだけが同じなだけで、登場人物もストーリーも全然違っております。一番の違いはリメイク版が数週間のお話なのに対して、オリジナルは或る一日の午前八時少し前から十時までのわずか2時間程の話というところ。上映時間がお話の時間に近い本作は、長回しも使ったカメラワークを駆使した緊張感あふれる展開と大勢の女子高生が自然体に近い素振りで生き生きと演技しているのが印象的で、二つの「櫻の園」を観て感じたのは良い脚本からは良い映画も悪い映画も出来るけれど、悪い脚本からは良い映画は出来ないということ。同じ題材で同じ監督なのにこれほど出来が違うのはやっぱり脚本のせいでしょうネ。

学校が舞台という事と群像劇に近いので「桐島、部活やめるってよ (2012)」を思い出しましたが、技巧が技巧の為じゃなく描写の為に使われているのが違いますな。

私立の名門女子高、櫻華学園高校では毎年4月14日の創立記念日にチェーホフの『桜の園』を演劇部が上演することが恒例になっている。

私立の名門女子高、櫻華学園高校では毎年4月14日の創立記念日にチェーホフの『桜の園』を演劇部が上演することが恒例になっている。

ところが、演劇部3年生の杉山紀子が前日に喫茶店でタバコを吸っている所を警察に補導されるという事件が発生。その事は前夜のうちに緊急連絡網で部員全員に知らされていた。

朝、八時前に部員は登校してくるが、彼女たちの間には上演が中止になるのではないかという声も上がってくる。部長の志水は学校に似つかわしくないパーマをかけてくるし、主役のラネフスカヤに扮する倉田知世子は遅刻をしてくる。

演劇部顧問の里美先生は杉山の問題は上演には影響ないと言うが、やがて職員会議が開かれ、反対派の先生の声が上がっていることに部員たちも不安を隠せなくなってくるのだが・・・。

中島ひろ子が演じるのは演劇部の部長、志水由布子。成績優秀だがこのままエスカレーター式に櫻華学園の短大に進むことはしないと決めている。同じ部員の倉田知世子に好意を寄せている。

喫煙事件の杉山紀子にはつみきみほ。彼女も櫻華学園には馴染めない思いを持っている。中盤で分かるが、杉山は志水を好いている。

『櫻の園』の主人公ラネフスカヤ役の倉田知世子には白島靖代。背が高く、宝塚の男役のように演劇部以外の女学生にも人気があるが、本人は初の女性役に戸惑っている。

梶原阿貴が扮する久保田麻紀は『櫻の園』のロバーヒンの役。ショートカットのヘアスタイルに体育会系の雰囲気がある。

宮澤美保扮する城丸香織は2年生の舞台監督。とは言っても2年生なのでTV局のADのような感じもする。アイドル系の雰囲気のある女優だが、いきなりのキスシーンからの登場なのでびっくり。狂言回し的な役回りでもある。

岡本舞は演劇部の顧問、里美先生。

女生徒等に嫌われている坂口先生には上田耕一。里美はかつての教え子らしく、彼女に横柄な態度なのも嫌われている理由だ。

お薦め度は★三つ半。おまけしたいところですが、ここに描かれた女子高生の心情はオジサンの心に感動や感慨をもたらす程には至らず、“一見の価値あり”に留まりました。女性陣には★四つ以上になる可能性大とは思うとります。

日本アカデミー賞では作品賞、監督賞、脚本賞(じんのひろあき)にノミネート。編集賞(冨田功)と新人俳優賞(中島)を受賞したそうです。

また、キネマ旬報の年間1位に選ばれたそうです。

下に予告編がありますが、本編にないシーンが結構ありますことを一言添えておきます。

「海街diary」の原作者吉田秋生(よしだ あきみ)女史のオムニバス漫画「櫻の園」を映画化した作品。

「海街diary」の記事にTBされたオカピーさんの記事に於いてコチラも面白いと紹介されていた映画で、去年から近所のゲオで見つけておりました。ようやくレンタルしてきたのですが、10分も観ていると全然面白くなりそうになかったので「なんじゃこりゃ?」と当該記事を再読したら、なんと2008年のリメイク版を借りてきた事に気づきました。トホホ。一応最後まで見ましたが、改めて今度は近所のツタヤに行って90年版の「櫻の園」を借りてきたのでした。

同じ監督だし、同じタイトルだし、紛らわしいね。

2008年版はリメイクと言っても女子高生がチェーホフの『桜の園』の劇をやるというモチーフだけが同じなだけで、登場人物もストーリーも全然違っております。一番の違いはリメイク版が数週間のお話なのに対して、オリジナルは或る一日の午前八時少し前から十時までのわずか2時間程の話というところ。上映時間がお話の時間に近い本作は、長回しも使ったカメラワークを駆使した緊張感あふれる展開と大勢の女子高生が自然体に近い素振りで生き生きと演技しているのが印象的で、二つの「櫻の園」を観て感じたのは良い脚本からは良い映画も悪い映画も出来るけれど、悪い脚本からは良い映画は出来ないということ。同じ題材で同じ監督なのにこれほど出来が違うのはやっぱり脚本のせいでしょうネ。

学校が舞台という事と群像劇に近いので「桐島、部活やめるってよ (2012)」を思い出しましたが、技巧が技巧の為じゃなく描写の為に使われているのが違いますな。

*

私立の名門女子高、櫻華学園高校では毎年4月14日の創立記念日にチェーホフの『桜の園』を演劇部が上演することが恒例になっている。

私立の名門女子高、櫻華学園高校では毎年4月14日の創立記念日にチェーホフの『桜の園』を演劇部が上演することが恒例になっている。ところが、演劇部3年生の杉山紀子が前日に喫茶店でタバコを吸っている所を警察に補導されるという事件が発生。その事は前夜のうちに緊急連絡網で部員全員に知らされていた。

朝、八時前に部員は登校してくるが、彼女たちの間には上演が中止になるのではないかという声も上がってくる。部長の志水は学校に似つかわしくないパーマをかけてくるし、主役のラネフスカヤに扮する倉田知世子は遅刻をしてくる。

演劇部顧問の里美先生は杉山の問題は上演には影響ないと言うが、やがて職員会議が開かれ、反対派の先生の声が上がっていることに部員たちも不安を隠せなくなってくるのだが・・・。

中島ひろ子が演じるのは演劇部の部長、志水由布子。成績優秀だがこのままエスカレーター式に櫻華学園の短大に進むことはしないと決めている。同じ部員の倉田知世子に好意を寄せている。

喫煙事件の杉山紀子にはつみきみほ。彼女も櫻華学園には馴染めない思いを持っている。中盤で分かるが、杉山は志水を好いている。

『櫻の園』の主人公ラネフスカヤ役の倉田知世子には白島靖代。背が高く、宝塚の男役のように演劇部以外の女学生にも人気があるが、本人は初の女性役に戸惑っている。

梶原阿貴が扮する久保田麻紀は『櫻の園』のロバーヒンの役。ショートカットのヘアスタイルに体育会系の雰囲気がある。

宮澤美保扮する城丸香織は2年生の舞台監督。とは言っても2年生なのでTV局のADのような感じもする。アイドル系の雰囲気のある女優だが、いきなりのキスシーンからの登場なのでびっくり。狂言回し的な役回りでもある。

岡本舞は演劇部の顧問、里美先生。

女生徒等に嫌われている坂口先生には上田耕一。里美はかつての教え子らしく、彼女に横柄な態度なのも嫌われている理由だ。

お薦め度は★三つ半。おまけしたいところですが、ここに描かれた女子高生の心情はオジサンの心に感動や感慨をもたらす程には至らず、“一見の価値あり”に留まりました。女性陣には★四つ以上になる可能性大とは思うとります。

日本アカデミー賞では作品賞、監督賞、脚本賞(じんのひろあき)にノミネート。編集賞(冨田功)と新人俳優賞(中島)を受賞したそうです。

また、キネマ旬報の年間1位に選ばれたそうです。

下に予告編がありますが、本編にないシーンが結構ありますことを一言添えておきます。

・お薦め度【★★★=一見の価値あり】

(1974/藤田敏八 監督/高岡健二、秋吉久美子、河原崎長一郎、横山リエ、長門裕之、石橋正次、山科ゆり、中原早苗、悠木千帆、南風洋子、山本コウタロー、小松方正/93分)

大昔に観た藤田敏八監督の「赤ちょうちん」を数十年ぶりに観る。

大昔に観た藤田敏八監督の「赤ちょうちん」を数十年ぶりに観る。

“かぐや姫”が作った同名曲にヒントを得て作られたもので、脚本が中島丈博だった事を今回知り、少し驚いたり納得したり。中島は前年度に斉藤耕一監督の「津軽じょんがら節」という名作を作っていますので、(多くの賞を受賞して)この年は忙しかったのか、半分やっつけ仕事のような印象もありますな。

共同脚本が桃井章という人。なんと桃井かおりのお兄さんだそうです。

さて映画の話。

恐らくは同じ頃に作られた松竹の「同棲時代」のヌルさに比べたらという事で面白かったという印象が残っているんでしょう、数十年ぶりに観た日活青春映画は当時の雰囲気を思い出させてはくれたけれど、今の時代には理解しがたい展開もあり、多少は期待してた分残念感が湧いてきました。

東京で知り合った若い男女の同棲を描いた青春映画で、高岡健二扮する男の子の素性は(名前が久米という以外)何も語られない。だけど元気は良くてどこにでもいるあんちゃんって感じ。一方のヒロインは2年前のATG映画「旅の重さ」(これも斉藤耕一作品だったな)の端役で映画デビューした秋吉久美子扮する幸枝。こっちは流れの中で少し語られる。

幸枝は熊本出身で、田舎では御祖母ちゃんとお兄ちゃんとの3人暮らしだったが、数年前にこの兄が家出をしていて、その兄を探しに上京して来たのです。

この若者二人が(多分)居酒屋で知り合い、なんとなく同棲が始まる所からスタートします。幸枝は兄貴探しはほぼ諦めている感じで、そちらの流れは全く無く、中盤で突然兄貴(石橋正次)とは偶然に再会するけれど、すぐに別れてしまいます。(すでに家族の絆の何と儚いことよ)

一言で表すと、薄幸な少女が様々な苦労の末に破滅してしまう話ですね。

形では久米が主人公みたいになっていますけど、殆ど久米を表現するのに脚本の力は入っておらず、全ては幸枝の不幸の連続が描かれるだけです。

頼る人のいない東京の片隅で男と出逢い同棲する。そのアパートに以前同じ部屋の借家人だったという中年男が入り込み、幸枝は同情するが、久米と久米の友人等は中年男を浜辺で殴り倒して追い出す。このアパートは墓地の傍にあり、久米が夜勤の時は幸枝が怖がるし、管理人が二人に冷たいので引っ越しをする。

引越した先で幸枝の妊娠が発覚するも、産むか産まないかで口論となり、家出をした幸枝は向かいのアパートのオカマの部屋に逃げ込む。オカマの言う事には、幸枝はアパートの側を流れる神田川に身投げをしようとしていたらしい。(ここで「♪神田川」のメロディーが)

幸枝は男の子を産むが、病院では同じ日に別の久米夫婦にも赤ん坊が生まれたらしく、最初に渡された赤ん坊は人違いだと交換させられた。(これも世相の表現だったんでしょうか)

次に引っ越した先では、アパートの管理人が赤ん坊を早くに亡くした女性だった為、何かと嫌がらせをされる。(不気味な管理人が悠木千帆!)

最後に引越した先は、工場が立ち並ぶ下町で、久米も新しい職場がすぐに見つかったが、隣家のおばさんにその部屋の前の住人は一家で心中したんだと知らされ、家賃が格安だった理由も知る。ってな調子です。

救いは当時の乾いた世相をそのままドライに時にユーモラスにテンポ良く描いたことでしょうか。記憶に残っていた秋吉久美子の豊満なバストが露わになるシーンもそのまんま。あの頃は人気があったし僕も好きだったけど、その後は変わり者感が大きくなって段々受け付けなくなっちゃいましたな。

何十年も覚えていたラストの哀しい展開は記憶通りでした。

ネタバレですが、幸枝には鳥癲癇(とりてんかん)という持病がある設定になっています。

鶏肉が嫌いな人は良く見かけますが、鳥癲癇という病気はこの映画でしか聞いたことはないですね。

その他のトリビアとしては、音楽担当が石川鷹彦だった事。そして助監督の一人が長谷川和彦だった事。

お勧め度は★一つ半。当時を懐かしめる人々には★二つ(=悪くはないけどネ)かな。

そういえば、歌にある「赤ちょうちんの屋台」なんて出てきたっけ???

大昔に観た藤田敏八監督の「赤ちょうちん」を数十年ぶりに観る。

大昔に観た藤田敏八監督の「赤ちょうちん」を数十年ぶりに観る。“かぐや姫”が作った同名曲にヒントを得て作られたもので、脚本が中島丈博だった事を今回知り、少し驚いたり納得したり。中島は前年度に斉藤耕一監督の「津軽じょんがら節」という名作を作っていますので、(多くの賞を受賞して)この年は忙しかったのか、半分やっつけ仕事のような印象もありますな。

共同脚本が桃井章という人。なんと桃井かおりのお兄さんだそうです。

さて映画の話。

恐らくは同じ頃に作られた松竹の「同棲時代」のヌルさに比べたらという事で面白かったという印象が残っているんでしょう、数十年ぶりに観た日活青春映画は当時の雰囲気を思い出させてはくれたけれど、今の時代には理解しがたい展開もあり、多少は期待してた分残念感が湧いてきました。

東京で知り合った若い男女の同棲を描いた青春映画で、高岡健二扮する男の子の素性は(名前が久米という以外)何も語られない。だけど元気は良くてどこにでもいるあんちゃんって感じ。一方のヒロインは2年前のATG映画「旅の重さ」(これも斉藤耕一作品だったな)の端役で映画デビューした秋吉久美子扮する幸枝。こっちは流れの中で少し語られる。

幸枝は熊本出身で、田舎では御祖母ちゃんとお兄ちゃんとの3人暮らしだったが、数年前にこの兄が家出をしていて、その兄を探しに上京して来たのです。

この若者二人が(多分)居酒屋で知り合い、なんとなく同棲が始まる所からスタートします。幸枝は兄貴探しはほぼ諦めている感じで、そちらの流れは全く無く、中盤で突然兄貴(石橋正次)とは偶然に再会するけれど、すぐに別れてしまいます。(すでに家族の絆の何と儚いことよ)

一言で表すと、薄幸な少女が様々な苦労の末に破滅してしまう話ですね。

形では久米が主人公みたいになっていますけど、殆ど久米を表現するのに脚本の力は入っておらず、全ては幸枝の不幸の連続が描かれるだけです。

頼る人のいない東京の片隅で男と出逢い同棲する。そのアパートに以前同じ部屋の借家人だったという中年男が入り込み、幸枝は同情するが、久米と久米の友人等は中年男を浜辺で殴り倒して追い出す。このアパートは墓地の傍にあり、久米が夜勤の時は幸枝が怖がるし、管理人が二人に冷たいので引っ越しをする。

引越した先で幸枝の妊娠が発覚するも、産むか産まないかで口論となり、家出をした幸枝は向かいのアパートのオカマの部屋に逃げ込む。オカマの言う事には、幸枝はアパートの側を流れる神田川に身投げをしようとしていたらしい。(ここで「♪神田川」のメロディーが)

幸枝は男の子を産むが、病院では同じ日に別の久米夫婦にも赤ん坊が生まれたらしく、最初に渡された赤ん坊は人違いだと交換させられた。(これも世相の表現だったんでしょうか)

次に引っ越した先では、アパートの管理人が赤ん坊を早くに亡くした女性だった為、何かと嫌がらせをされる。(不気味な管理人が悠木千帆!)

最後に引越した先は、工場が立ち並ぶ下町で、久米も新しい職場がすぐに見つかったが、隣家のおばさんにその部屋の前の住人は一家で心中したんだと知らされ、家賃が格安だった理由も知る。ってな調子です。

救いは当時の乾いた世相をそのままドライに時にユーモラスにテンポ良く描いたことでしょうか。記憶に残っていた秋吉久美子の豊満なバストが露わになるシーンもそのまんま。あの頃は人気があったし僕も好きだったけど、その後は変わり者感が大きくなって段々受け付けなくなっちゃいましたな。

何十年も覚えていたラストの哀しい展開は記憶通りでした。

ネタバレですが、幸枝には鳥癲癇(とりてんかん)という持病がある設定になっています。

鶏肉が嫌いな人は良く見かけますが、鳥癲癇という病気はこの映画でしか聞いたことはないですね。

その他のトリビアとしては、音楽担当が石川鷹彦だった事。そして助監督の一人が長谷川和彦だった事。

お勧め度は★一つ半。当時を懐かしめる人々には★二つ(=悪くはないけどネ)かな。

そういえば、歌にある「赤ちょうちんの屋台」なんて出てきたっけ???

・お薦め度【★=今となっては、お薦めしません】

「桐島、部活やめるってよ」、先月観たばかりだけど、一回こっきりにするにはやはり悔いが残りそうなので、もう一度今度は自分でレンタルしてきた。

序盤の“金曜日”の出来事のパラレル描写と、最終的なキモともいうべき菊池君の涙に至る集大成の出来を再確認したかったんだが、印象は前回と大差なかった。

前回はこの作品がパラレル構成を使っているという事前知識がなかったので、途中からそういう設定であることに気付いたんだが、今回分かった上で観ても、ああいう風にしなければいけなかった理由が見当たらない。次の土曜日からのエピソードは時系列になっているし、金曜日だってストレートに描こうと思えば描けたはずだし。

全体的に、形から入った感じがするな。日本の映画にはありがちな事なんだが、まずこういう形で作りたいというのがあって、それに縛られて作ったみたいだ。だから、ラストの菊池の心情への共感が高まっていかない。まずは、何を作るのか、何に共感を求めるかが先なんだけどね・・。

お薦め度も変わらない。限りなく【★★★=一見の価値あり】に近い【★★=悪くはないけどネ】だ。

青春群像の描写のリアリティが如何に近年の邦画で出色であろうとも、新人類菊池君の覚醒なのか気付きというのか分からないけれど、あの涙に観客を共感させられなければ【★★★=一見の価値あり】とはお薦めできないなぁ。

序盤の“金曜日”の出来事のパラレル描写と、最終的なキモともいうべき菊池君の涙に至る集大成の出来を再確認したかったんだが、印象は前回と大差なかった。

前回はこの作品がパラレル構成を使っているという事前知識がなかったので、途中からそういう設定であることに気付いたんだが、今回分かった上で観ても、ああいう風にしなければいけなかった理由が見当たらない。次の土曜日からのエピソードは時系列になっているし、金曜日だってストレートに描こうと思えば描けたはずだし。

全体的に、形から入った感じがするな。日本の映画にはありがちな事なんだが、まずこういう形で作りたいというのがあって、それに縛られて作ったみたいだ。だから、ラストの菊池の心情への共感が高まっていかない。まずは、何を作るのか、何に共感を求めるかが先なんだけどね・・。

お薦め度も変わらない。限りなく【★★★=一見の価値あり】に近い【★★=悪くはないけどネ】だ。

青春群像の描写のリアリティが如何に近年の邦画で出色であろうとも、新人類菊池君の覚醒なのか気付きというのか分からないけれど、あの涙に観客を共感させられなければ【★★★=一見の価値あり】とはお薦めできないなぁ。

(2012/吉田大八 監督/神木隆之介、橋本愛、東出昌大、大後寿々花、清水くるみ、山本美月、松岡茉優/103分)

(↓Twitter on 十瑠 から(部分的に修正しています))

(↓Twitter on 十瑠 から(部分的に修正しています))

息子がレンタルしてきたTSUTAYAの袋に入っていた「桐島、部活やめるってよ」。二日後に返却日を迎えた所で、ちょいと時間が出来たので観てみる。返却日までもう一度観ようという気力も余裕もないし、今後も多分観ないだろうから、ざっとした感想を書いておこうと思う。

息子がレンタルしてきたTSUTAYAの袋に入っていた「桐島、部活やめるってよ」。二日後に返却日を迎えた所で、ちょいと時間が出来たので観てみる。返却日までもう一度観ようという気力も余裕もないし、今後も多分観ないだろうから、ざっとした感想を書いておこうと思う。

[ 1月 12日 以下同じ]

感想の第一は、映画の出来とは関係ないんだけど、あの人間関係のめんどくささ。特に女子高生。どうしてアノ年頃の女の子って自分の内面センサーばっかし化け物のように発達してるんでしょうかね。そして、あれって現実に近いんでしょうかね?いやだいやだ。

感想の第一は、映画の出来とは関係ないんだけど、あの人間関係のめんどくささ。特に女子高生。どうしてアノ年頃の女の子って自分の内面センサーばっかし化け物のように発達してるんでしょうかね。そして、あれって現実に近いんでしょうかね?いやだいやだ。

ある高校の生徒達の微妙な人間関係を、バレー部のエースである桐島が突然学校に姿を見せなくなり、やがて広まっていく彼が部活を辞めるという噂を軸に描いた群像劇だけど、映画サイトで主役のように書かれている 神木隆之介扮する映画部の子って、大して桐島には関係ない。

ある高校の生徒達の微妙な人間関係を、バレー部のエースである桐島が突然学校に姿を見せなくなり、やがて広まっていく彼が部活を辞めるという噂を軸に描いた群像劇だけど、映画サイトで主役のように書かれている 神木隆之介扮する映画部の子って、大して桐島には関係ない。

同じシーンを別の角度から描いて見せるという趣向が使われているが、台詞の中にタランティーノの名前が出てくるので、彼へのオマージュなんでしょう。その技術の効果が殆ど見られず、ただ尺が無駄に長くなっただけという結果まで、タラちゃんを踏襲しておりますな。

同じシーンを別の角度から描いて見せるという趣向が使われているが、台詞の中にタランティーノの名前が出てくるので、彼へのオマージュなんでしょう。その技術の効果が殆ど見られず、ただ尺が無駄に長くなっただけという結果まで、タラちゃんを踏襲しておりますな。

桐島の親友役の菊池に扮したのは、現在NHKの朝ドラ「ごちそうさん」の主役の 東出昌大。終盤で映画に情熱を燃やす隆之介君の言葉に涙し、再三部活動への参加をもちかけていた野球部の練習を見ている所で終わるのは、彼の心境の変化を描いているのでしょうが、彼の心情は良く分からなかったなぁ。

桐島の親友役の菊池に扮したのは、現在NHKの朝ドラ「ごちそうさん」の主役の 東出昌大。終盤で映画に情熱を燃やす隆之介君の言葉に涙し、再三部活動への参加をもちかけていた野球部の練習を見ている所で終わるのは、彼の心境の変化を描いているのでしょうが、彼の心情は良く分からなかったなぁ。

菊池はスポーツも万能で彼女もいて、多分成績もそこそこなんだろうけど、映画部のさえないオタクや、来るはずもないプロのスカウトを待って練習に打ち込む野球部キャプテンを見て、自分には彼らが持っている情熱が無いと感じたのでしょうが、映画的な表現として不十分と感じましたな。

菊池はスポーツも万能で彼女もいて、多分成績もそこそこなんだろうけど、映画部のさえないオタクや、来るはずもないプロのスカウトを待って練習に打ち込む野球部キャプテンを見て、自分には彼らが持っている情熱が無いと感じたのでしょうが、映画的な表現として不十分と感じましたな。

あえてお薦め度を書くならば、★二つ。★三つの「一見の価値あり」に近いけど、やっぱり「悪くはないけどネ」だな。

あえてお薦め度を書くならば、★二つ。★三つの「一見の価値あり」に近いけど、やっぱり「悪くはないけどネ」だな。

「桐島」について備忘録。桐島の彼女役が福岡出身という山本美月。TVでの印象と違って、茶髪のロングへアーにゆったりとしたウェーブをかけて高校生にあるまじき色気がある。仲間のちょっとした言動に切れる所もいかにも今風でリアリティがあった。

「桐島」について備忘録。桐島の彼女役が福岡出身という山本美月。TVでの印象と違って、茶髪のロングへアーにゆったりとしたウェーブをかけて高校生にあるまじき色気がある。仲間のちょっとした言動に切れる所もいかにも今風でリアリティがあった。

[ 1月 13日 以下同じ]

橋本愛ふんするバドミントンの女子部員。神木隆之介扮する映画部のオタクと、マニアックなエログロ作品を上映している映画館でばったり逢ってしまい、オタクにジュースを奢らせてほんのりと恋心を抱かせてしまうが、実は彼女には・・・という設定は面白かった。

橋本愛ふんするバドミントンの女子部員。神木隆之介扮する映画部のオタクと、マニアックなエログロ作品を上映している映画館でばったり逢ってしまい、オタクにジュースを奢らせてほんのりと恋心を抱かせてしまうが、実は彼女には・・・という設定は面白かった。

「桐島」。夕べお茶の間で一緒に映画を観ていた女房には全く面白くなかったに違いない。同じシーンをもう一度別の視点で描くなんて、TVでは犯罪サスペンスの回想シーンくらいしかないからね。映画のリズムもかなり単調だったし。役者の声も相変わらず聞き取りにくいので日本語の字幕を付けた。正解。

「桐島」。夕べお茶の間で一緒に映画を観ていた女房には全く面白くなかったに違いない。同じシーンをもう一度別の視点で描くなんて、TVでは犯罪サスペンスの回想シーンくらいしかないからね。映画のリズムもかなり単調だったし。役者の声も相変わらず聞き取りにくいので日本語の字幕を付けた。正解。

女房に「桐島」での同じシーンを別の視点から描いた点について話すと、彼女も視点の差に(描かれたものの)明確な違いがあったり新たな発見があるでもなかったよねと、同じような印象をもっていた。意外に観てたな。

女房に「桐島」での同じシーンを別の視点から描いた点について話すと、彼女も視点の差に(描かれたものの)明確な違いがあったり新たな発見があるでもなかったよねと、同じような印象をもっていた。意外に観てたな。

一昨年、2012年の日本アカデミー賞で、作品賞、監督賞、編集賞(日下部元孝)、新人俳優賞(橋本愛、東出昌大)、話題賞を受賞し、脚本賞(喜安浩平、吉田大八)にもノミネートされたそうです。

日本テレビの製作なんで、政治的な力も発揮されたのかな?

エンドロールで『♪陽はまた昇る』を唄っているのは、去年何かと話題になってた高橋優だ。

※ ひと月後の再見記事はコチラ。

(↓Twitter on 十瑠 から(部分的に修正しています))

(↓Twitter on 十瑠 から(部分的に修正しています)) 息子がレンタルしてきたTSUTAYAの袋に入っていた「桐島、部活やめるってよ」。二日後に返却日を迎えた所で、ちょいと時間が出来たので観てみる。返却日までもう一度観ようという気力も余裕もないし、今後も多分観ないだろうから、ざっとした感想を書いておこうと思う。

息子がレンタルしてきたTSUTAYAの袋に入っていた「桐島、部活やめるってよ」。二日後に返却日を迎えた所で、ちょいと時間が出来たので観てみる。返却日までもう一度観ようという気力も余裕もないし、今後も多分観ないだろうから、ざっとした感想を書いておこうと思う。[ 1月 12日 以下同じ]

感想の第一は、映画の出来とは関係ないんだけど、あの人間関係のめんどくささ。特に女子高生。どうしてアノ年頃の女の子って自分の内面センサーばっかし化け物のように発達してるんでしょうかね。そして、あれって現実に近いんでしょうかね?いやだいやだ。

感想の第一は、映画の出来とは関係ないんだけど、あの人間関係のめんどくささ。特に女子高生。どうしてアノ年頃の女の子って自分の内面センサーばっかし化け物のように発達してるんでしょうかね。そして、あれって現実に近いんでしょうかね?いやだいやだ。 ある高校の生徒達の微妙な人間関係を、バレー部のエースである桐島が突然学校に姿を見せなくなり、やがて広まっていく彼が部活を辞めるという噂を軸に描いた群像劇だけど、映画サイトで主役のように書かれている 神木隆之介扮する映画部の子って、大して桐島には関係ない。

ある高校の生徒達の微妙な人間関係を、バレー部のエースである桐島が突然学校に姿を見せなくなり、やがて広まっていく彼が部活を辞めるという噂を軸に描いた群像劇だけど、映画サイトで主役のように書かれている 神木隆之介扮する映画部の子って、大して桐島には関係ない。 同じシーンを別の角度から描いて見せるという趣向が使われているが、台詞の中にタランティーノの名前が出てくるので、彼へのオマージュなんでしょう。その技術の効果が殆ど見られず、ただ尺が無駄に長くなっただけという結果まで、タラちゃんを踏襲しておりますな。

同じシーンを別の角度から描いて見せるという趣向が使われているが、台詞の中にタランティーノの名前が出てくるので、彼へのオマージュなんでしょう。その技術の効果が殆ど見られず、ただ尺が無駄に長くなっただけという結果まで、タラちゃんを踏襲しておりますな。 桐島の親友役の菊池に扮したのは、現在NHKの朝ドラ「ごちそうさん」の主役の 東出昌大。終盤で映画に情熱を燃やす隆之介君の言葉に涙し、再三部活動への参加をもちかけていた野球部の練習を見ている所で終わるのは、彼の心境の変化を描いているのでしょうが、彼の心情は良く分からなかったなぁ。

桐島の親友役の菊池に扮したのは、現在NHKの朝ドラ「ごちそうさん」の主役の 東出昌大。終盤で映画に情熱を燃やす隆之介君の言葉に涙し、再三部活動への参加をもちかけていた野球部の練習を見ている所で終わるのは、彼の心境の変化を描いているのでしょうが、彼の心情は良く分からなかったなぁ。 菊池はスポーツも万能で彼女もいて、多分成績もそこそこなんだろうけど、映画部のさえないオタクや、来るはずもないプロのスカウトを待って練習に打ち込む野球部キャプテンを見て、自分には彼らが持っている情熱が無いと感じたのでしょうが、映画的な表現として不十分と感じましたな。

菊池はスポーツも万能で彼女もいて、多分成績もそこそこなんだろうけど、映画部のさえないオタクや、来るはずもないプロのスカウトを待って練習に打ち込む野球部キャプテンを見て、自分には彼らが持っている情熱が無いと感じたのでしょうが、映画的な表現として不十分と感じましたな。 あえてお薦め度を書くならば、★二つ。★三つの「一見の価値あり」に近いけど、やっぱり「悪くはないけどネ」だな。

あえてお薦め度を書くならば、★二つ。★三つの「一見の価値あり」に近いけど、やっぱり「悪くはないけどネ」だな。 「桐島」について備忘録。桐島の彼女役が福岡出身という山本美月。TVでの印象と違って、茶髪のロングへアーにゆったりとしたウェーブをかけて高校生にあるまじき色気がある。仲間のちょっとした言動に切れる所もいかにも今風でリアリティがあった。

「桐島」について備忘録。桐島の彼女役が福岡出身という山本美月。TVでの印象と違って、茶髪のロングへアーにゆったりとしたウェーブをかけて高校生にあるまじき色気がある。仲間のちょっとした言動に切れる所もいかにも今風でリアリティがあった。[ 1月 13日 以下同じ]

橋本愛ふんするバドミントンの女子部員。神木隆之介扮する映画部のオタクと、マニアックなエログロ作品を上映している映画館でばったり逢ってしまい、オタクにジュースを奢らせてほんのりと恋心を抱かせてしまうが、実は彼女には・・・という設定は面白かった。

橋本愛ふんするバドミントンの女子部員。神木隆之介扮する映画部のオタクと、マニアックなエログロ作品を上映している映画館でばったり逢ってしまい、オタクにジュースを奢らせてほんのりと恋心を抱かせてしまうが、実は彼女には・・・という設定は面白かった。 「桐島」。夕べお茶の間で一緒に映画を観ていた女房には全く面白くなかったに違いない。同じシーンをもう一度別の視点で描くなんて、TVでは犯罪サスペンスの回想シーンくらいしかないからね。映画のリズムもかなり単調だったし。役者の声も相変わらず聞き取りにくいので日本語の字幕を付けた。正解。

「桐島」。夕べお茶の間で一緒に映画を観ていた女房には全く面白くなかったに違いない。同じシーンをもう一度別の視点で描くなんて、TVでは犯罪サスペンスの回想シーンくらいしかないからね。映画のリズムもかなり単調だったし。役者の声も相変わらず聞き取りにくいので日本語の字幕を付けた。正解。 女房に「桐島」での同じシーンを別の視点から描いた点について話すと、彼女も視点の差に(描かれたものの)明確な違いがあったり新たな発見があるでもなかったよねと、同じような印象をもっていた。意外に観てたな。

女房に「桐島」での同じシーンを別の視点から描いた点について話すと、彼女も視点の差に(描かれたものの)明確な違いがあったり新たな発見があるでもなかったよねと、同じような印象をもっていた。意外に観てたな。*

一昨年、2012年の日本アカデミー賞で、作品賞、監督賞、編集賞(日下部元孝)、新人俳優賞(橋本愛、東出昌大)、話題賞を受賞し、脚本賞(喜安浩平、吉田大八)にもノミネートされたそうです。

日本テレビの製作なんで、政治的な力も発揮されたのかな?

エンドロールで『♪陽はまた昇る』を唄っているのは、去年何かと話題になってた高橋優だ。

※ ひと月後の再見記事はコチラ。

・お薦め度【★★=悪くはないけどネ】

(1999/ジョー・ジョンストン監督/ジェイク・ギレンホール、クリス・クーパー、ナタリー・キャナディ、ローラ・ダーン、クリス・オーウェン(=クエンティン)、ウィリアム・リー・スコット(=ロイ・リー)、チャド・リンドバーグ(オデール)/108分)

二週間ほど前に「自転車泥棒」を見ようかなとツイートしたけど、年末だし、暗いのにも躊躇して別の中古DVDを選びました。「遠い空の向こうに」。ロン・ハワードのような語りに面白く見ていたら、エンドクレジットで監督がジョー・ジョンストンと分かって納得。「ジュマンジ」、「JPⅢ」ですもん。

二週間ほど前に「自転車泥棒」を見ようかなとツイートしたけど、年末だし、暗いのにも躊躇して別の中古DVDを選びました。「遠い空の向こうに」。ロン・ハワードのような語りに面白く見ていたら、エンドクレジットで監督がジョー・ジョンストンと分かって納得。「ジュマンジ」、「JPⅢ」ですもん。

[12月06日 twitterで]

1957年10月、ソ連が人類初の人工衛星スプートニクの打ち上げに成功した。このニュースは世界中を駆け巡り、アメリカ合衆国ウェスト・ヴァージニア州の小さな炭鉱町に住む高校生ホーマー・ヒッカムにとってもそれは衝撃的で、少年は自分もロケットを打ち上げたいと思うようになる。

1957年10月、ソ連が人類初の人工衛星スプートニクの打ち上げに成功した。このニュースは世界中を駆け巡り、アメリカ合衆国ウェスト・ヴァージニア州の小さな炭鉱町に住む高校生ホーマー・ヒッカムにとってもそれは衝撃的で、少年は自分もロケットを打ち上げたいと思うようになる。

ホーマーが生まれたコールウッドは採炭で成り立っている町で、彼の父親ジョンは鉱山会社の現場監督をしていた。家は勿論、家財道具も半分以上は会社からの支給品、町の教会の牧師でさえも会社の従業員だった。

厳格な父と、絵の好きな母ナンシーと、フットボールの上手い同じ高校に通う兄ジムとの四人家族。

父にとってジムは自慢の息子で(彼のフットボールの)試合は必ず見に行ったが、弟のホーマーは特にスポーツで目立つこともなく、又、町にも鉱山にも興味を示さないのでジョンは忸怩たる思いでホーマーを見ていた。

仲の良いロイ・リー、オデールを誘ってロケット作りを始めるホーマー。単純な素人考えで作った第一号はロケット花火の火薬を利用したオモチャ同然の代物で、一ミリも上に飛ぶことはなく、ただヒッカム家の庭の柵を壊しただけだった。ホーマーは自身の知識の無さに気付き、ふと学校の中で孤立している科学オタクのクエンティンに目を付ける。案の定、クエンティンはロケット作りにおける人類の歴史さえも紐解くことの出来る男だった。

ホーマー、クエンティン、ロイ・リー、オデール。四人の高校生のチャレンジは、やがて彼等の人生を大きく変えるものとなっていく・・・。

後にNASAのエンジニアになったホーマー・ヒッカムの自伝「Rocket Boys」を基に作られたドラマで、ストーリーの軸はロケット作りが成功するまでの過程ですが、ドラマとしての軸は父と息子の葛藤、親子の愛の行く末になっていますね。

すなわち、父ジョンには石炭は鉄を作るのに必要なものであり、鉄はアメリカ経済の基盤を作っているもの、つまり炭鉱堀りはアメリカ社会を支えている誇りある男の仕事だと言う自負があり、そのことに敬意を払わない息子ホーマーに不満があるわけですが、一方のホーマーは、採炭の仕事によって父親は肺に爆弾を抱えており、自分は出来れば地上の仕事でひとかどの人間になりたいと思っている。その価値観のぶつかりですね。

父親と息子の対立。この普遍的なテーマが底流をなし、ロケット作りの成功と共に親子の和解が生まれるラストシーンには自然と暖かい気持ちにさせられます。

ホーマーに扮したのは当時19歳のジェイク・ギレンホール。11歳で映画デビューした彼の初主演作だそうです。

父親に認められない寂しさと自身の夢に向かう一途さ、周囲の人々に対する思いやりなどを繊細に表現した素晴らしい演技だったと思いますが、この年の賞関連には無縁だったようです。残念。僕が女性で、この映画を十代で観ていたら彼のファンになっていたでしょうね。

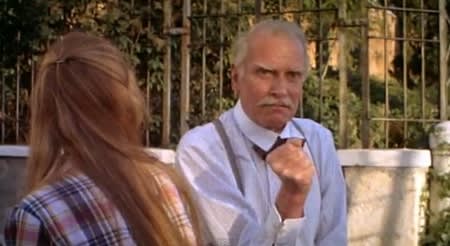

父ジョンにはクリス・クーパー。なんと「アメリカン・ビューティー」と同じ年の出演なんですね。だからでしょうか、「カポーティ」では思い出さなかったあの作品のゲイのオジサンを思い出してしまいましたがな。ちょっとだけど。

息子にはこうあるべきという古い時代の頑固な父親らしさと、恋女房には何にもいえないという夫の弱さの両方を演じてこちらもご立派でした。

特典映像では、クーパー自身子供の頃にロケット作りに夢中になっていたと告白しておりましたな。

全国の高校生で競う科学コンテストに出品して優勝すれば各地の大学から奨学金付きで誘いが来ることを教えてくれたのが、物理の女教師ミス・ライリー。演じたのは「ジュラシック・パーク」から6年後のローラ・ダーン。

煤だらけ以外の人生もあることを子供達に教えていきたいと願う教師の思い。ホーマーたちが実現してくれた夢をその後に続く後輩達へ語ること、その事が彼女の希望だったわけですが・・・。

ホーマーたちがコールウッドで最後に打ち上げたロケットの名前が「Miss.Riley」でした。

この記事の冒頭にツイッターの呟きを転載しましたが、調べてみるとロン・ハワードとジョー・ジョンストンは同じ南カリフォルニア大学の映画学科の出身でした。年齢も四つ違いで、多分同じような授業を受けたのでしょう。スピルバーグの子供達と呼びたくなるような、彼の良いところを引き継いだ演出が似ています。

あらすじだけ聞けば単純な話なのに、そこに50年代の雰囲気を出す音楽を使ったり、地方の炭鉱町の環境描写、高校生達を手助けする鉱山会社のエンジニアのおじさん達とのふれ合いや、ガールフレンドのこと、ホーマー以外の少年達の人生模様も入れて、多分撮影フィルムの尺は上映時間の倍はあったと思うんですが、編集で削って削って出来上がった作品なのだと思います。実話を基にしながら、全てのエピソードを上手く絡めた脚本も上手いですね。

1999年の放送映画批評家協会賞で「ファミリー映画賞」というのを受賞したそうです。

尚、映画の原題【OCTOBER SKY】は、原作「Rocket Boys」のアナグラムだとネットに紹介されていました。

エンドロールの前に、ホーマーたち本人のフィルム(多分8ミリ)が流され、その後の彼等の人生なども紹介されました。

四人の高校生は全員大学に進み、そして卒業。クエンティンは石油会社のエンジニアになり、他の二人も銀行に勤めたり牧場を経営したりしたようです。

ホジキン病を患っていたライリー女史は31歳で亡くなったとの事。まだ元気な頃の彼女のフィルムも映し出されました。

父ジョンは76年に炭塵肺で亡くなり、母エルシーはその3年後に新婚旅行で行った思い出の地に移り余生を過ごしたそうです。

1965年にコールウッドは売却され、炭鉱は永遠に閉山されたとのことでした。

二週間ほど前に「自転車泥棒」を見ようかなとツイートしたけど、年末だし、暗いのにも躊躇して別の中古DVDを選びました。「遠い空の向こうに」。ロン・ハワードのような語りに面白く見ていたら、エンドクレジットで監督がジョー・ジョンストンと分かって納得。「ジュマンジ」、「JPⅢ」ですもん。

二週間ほど前に「自転車泥棒」を見ようかなとツイートしたけど、年末だし、暗いのにも躊躇して別の中古DVDを選びました。「遠い空の向こうに」。ロン・ハワードのような語りに面白く見ていたら、エンドクレジットで監督がジョー・ジョンストンと分かって納得。「ジュマンジ」、「JPⅢ」ですもん。[12月06日 twitterで]

*

1957年10月、ソ連が人類初の人工衛星スプートニクの打ち上げに成功した。このニュースは世界中を駆け巡り、アメリカ合衆国ウェスト・ヴァージニア州の小さな炭鉱町に住む高校生ホーマー・ヒッカムにとってもそれは衝撃的で、少年は自分もロケットを打ち上げたいと思うようになる。

1957年10月、ソ連が人類初の人工衛星スプートニクの打ち上げに成功した。このニュースは世界中を駆け巡り、アメリカ合衆国ウェスト・ヴァージニア州の小さな炭鉱町に住む高校生ホーマー・ヒッカムにとってもそれは衝撃的で、少年は自分もロケットを打ち上げたいと思うようになる。ホーマーが生まれたコールウッドは採炭で成り立っている町で、彼の父親ジョンは鉱山会社の現場監督をしていた。家は勿論、家財道具も半分以上は会社からの支給品、町の教会の牧師でさえも会社の従業員だった。

厳格な父と、絵の好きな母ナンシーと、フットボールの上手い同じ高校に通う兄ジムとの四人家族。

父にとってジムは自慢の息子で(彼のフットボールの)試合は必ず見に行ったが、弟のホーマーは特にスポーツで目立つこともなく、又、町にも鉱山にも興味を示さないのでジョンは忸怩たる思いでホーマーを見ていた。

仲の良いロイ・リー、オデールを誘ってロケット作りを始めるホーマー。単純な素人考えで作った第一号はロケット花火の火薬を利用したオモチャ同然の代物で、一ミリも上に飛ぶことはなく、ただヒッカム家の庭の柵を壊しただけだった。ホーマーは自身の知識の無さに気付き、ふと学校の中で孤立している科学オタクのクエンティンに目を付ける。案の定、クエンティンはロケット作りにおける人類の歴史さえも紐解くことの出来る男だった。

ホーマー、クエンティン、ロイ・リー、オデール。四人の高校生のチャレンジは、やがて彼等の人生を大きく変えるものとなっていく・・・。

*

後にNASAのエンジニアになったホーマー・ヒッカムの自伝「Rocket Boys」を基に作られたドラマで、ストーリーの軸はロケット作りが成功するまでの過程ですが、ドラマとしての軸は父と息子の葛藤、親子の愛の行く末になっていますね。

すなわち、父ジョンには石炭は鉄を作るのに必要なものであり、鉄はアメリカ経済の基盤を作っているもの、つまり炭鉱堀りはアメリカ社会を支えている誇りある男の仕事だと言う自負があり、そのことに敬意を払わない息子ホーマーに不満があるわけですが、一方のホーマーは、採炭の仕事によって父親は肺に爆弾を抱えており、自分は出来れば地上の仕事でひとかどの人間になりたいと思っている。その価値観のぶつかりですね。

父親と息子の対立。この普遍的なテーマが底流をなし、ロケット作りの成功と共に親子の和解が生まれるラストシーンには自然と暖かい気持ちにさせられます。

ホーマーに扮したのは当時19歳のジェイク・ギレンホール。11歳で映画デビューした彼の初主演作だそうです。

父親に認められない寂しさと自身の夢に向かう一途さ、周囲の人々に対する思いやりなどを繊細に表現した素晴らしい演技だったと思いますが、この年の賞関連には無縁だったようです。残念。僕が女性で、この映画を十代で観ていたら彼のファンになっていたでしょうね。

父ジョンにはクリス・クーパー。なんと「アメリカン・ビューティー」と同じ年の出演なんですね。だからでしょうか、「カポーティ」では思い出さなかったあの作品のゲイのオジサンを思い出してしまいましたがな。ちょっとだけど。

息子にはこうあるべきという古い時代の頑固な父親らしさと、恋女房には何にもいえないという夫の弱さの両方を演じてこちらもご立派でした。

特典映像では、クーパー自身子供の頃にロケット作りに夢中になっていたと告白しておりましたな。

全国の高校生で競う科学コンテストに出品して優勝すれば各地の大学から奨学金付きで誘いが来ることを教えてくれたのが、物理の女教師ミス・ライリー。演じたのは「ジュラシック・パーク」から6年後のローラ・ダーン。

煤だらけ以外の人生もあることを子供達に教えていきたいと願う教師の思い。ホーマーたちが実現してくれた夢をその後に続く後輩達へ語ること、その事が彼女の希望だったわけですが・・・。

ホーマーたちがコールウッドで最後に打ち上げたロケットの名前が「Miss.Riley」でした。

この記事の冒頭にツイッターの呟きを転載しましたが、調べてみるとロン・ハワードとジョー・ジョンストンは同じ南カリフォルニア大学の映画学科の出身でした。年齢も四つ違いで、多分同じような授業を受けたのでしょう。スピルバーグの子供達と呼びたくなるような、彼の良いところを引き継いだ演出が似ています。

あらすじだけ聞けば単純な話なのに、そこに50年代の雰囲気を出す音楽を使ったり、地方の炭鉱町の環境描写、高校生達を手助けする鉱山会社のエンジニアのおじさん達とのふれ合いや、ガールフレンドのこと、ホーマー以外の少年達の人生模様も入れて、多分撮影フィルムの尺は上映時間の倍はあったと思うんですが、編集で削って削って出来上がった作品なのだと思います。実話を基にしながら、全てのエピソードを上手く絡めた脚本も上手いですね。

1999年の放送映画批評家協会賞で「ファミリー映画賞」というのを受賞したそうです。

尚、映画の原題【OCTOBER SKY】は、原作「Rocket Boys」のアナグラムだとネットに紹介されていました。

*

エンドロールの前に、ホーマーたち本人のフィルム(多分8ミリ)が流され、その後の彼等の人生なども紹介されました。

四人の高校生は全員大学に進み、そして卒業。クエンティンは石油会社のエンジニアになり、他の二人も銀行に勤めたり牧場を経営したりしたようです。

ホジキン病を患っていたライリー女史は31歳で亡くなったとの事。まだ元気な頃の彼女のフィルムも映し出されました。

父ジョンは76年に炭塵肺で亡くなり、母エルシーはその3年後に新婚旅行で行った思い出の地に移り余生を過ごしたそうです。

1965年にコールウッドは売却され、炭鉱は永遠に閉山されたとのことでした。

・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】

(2009/ロネ・シェルフィグ監督/キャリー・マリガン=ジェニー、ピーター・サースガード=デイヴィッド、ドミニク・クーパー=ダニー、ロザムンド・パイク=ヘレン、アルフレッド・モリナ=ジェニーの父ジャック、カーラ・セイモア=ジェニーの母マージョリー、エマ・トンプソン=校長、オリヴィア・ウィリアムズ=スタッブス先生、マシュー・ビアード=グラハム/100分)

1961年、ロンドン郊外に住む女子高生ジェニーは16歳の一人っ子。母親は夫にも娘にも優しいが、父親は成績優秀な娘にはなんとしてもオックスフォードに入ってもらわなくてはと何かと煩い。ジェニーも大学に進みたい気持ちはあるが、感受性豊かなお年頃でもあるし、色々とやりたいことがあるのに我慢をしている状態なのだ。特にフランスには憧れていて(芸術の都パリ、自由の国フランス!)、部屋でジュリエット・グレコのレコードを聞くのが楽しみだった。なのに父親はシャンソンを聴くことにさえ文句を言ってくる。大学入試にはメリットがあると音楽の部活動には賛成なのに、音楽会に行くことも反対するオヤジなのだ。

1961年、ロンドン郊外に住む女子高生ジェニーは16歳の一人っ子。母親は夫にも娘にも優しいが、父親は成績優秀な娘にはなんとしてもオックスフォードに入ってもらわなくてはと何かと煩い。ジェニーも大学に進みたい気持ちはあるが、感受性豊かなお年頃でもあるし、色々とやりたいことがあるのに我慢をしている状態なのだ。特にフランスには憧れていて(芸術の都パリ、自由の国フランス!)、部屋でジュリエット・グレコのレコードを聞くのが楽しみだった。なのに父親はシャンソンを聴くことにさえ文句を言ってくる。大学入試にはメリットがあると音楽の部活動には賛成なのに、音楽会に行くことも反対するオヤジなのだ。

父親曰く『学校の音楽は勉強だが、それ以外の音楽は道楽だ』

ある雨の日、ジェニーが部活動の帰りに大きなチェロを抱えて濡れながらバス停に佇んでいると、一台の車が近づいてきた。先ほどバス停の横を横断する親子連れを(クラクションも鳴らさず)辛抱強く待っていた車だ。

助手席の窓を開けて男が声を掛けてくる。スーツを着た30代とおぼしき紳士だった。

車に誘われるかと思ったら、男は君のチェロが雨に濡れてダメになってしまわないかと心配なんだと言う。勿論、不審者に思われるかもしれないというのを見越した上での言葉だが、ジェニーはチェロを乗っけると持ち逃げされるかもしれないと返事をし、それではお金を先に渡しておこうと男は言う。

ジェニーはチェロを車の後部座席に入れ、自分は車の横を歩く。男はここでも辛抱強くジェニーの意思を尊重して、ゆっくりと車を進めた。やがて、彼女は男を信用し助手席に乗ることにした。

男の名前はデイヴィッド。中に乗ると、車は値段の高そうなクラシックカーだった・・・。

事前にこのお話がハッピーエンドには終わらない事、デイヴィッドが白馬に乗った王子様でもない事を知っていたので、あれですが、何も知らずに観ていたらデイヴィッドを「昼下りの情事」のフラナガンみたいな役どころと勘違いする人もいるでしょうね、最初の方で。

優しい物腰と眼差し。無理強いをしない話し方。

序盤のジャズクラブでのデイヴィッドの台詞に対するダニーのリアクションで、彼等の胡散臭さは直ぐに感じられますけどね。

ま、そんなことより、この映画の魅力は主演のキャリー・マリガンですな。

賢くて、感受性が豊かで向上心もある十代の少女の、大人の世界に入っていく喜びと不安を見事に表現していました。そして挫折と再起まで。

オードリー・ヘプバーンの再来とか言われたそうですが、おとぎ話の「ローマの休日」のアン王女がいつでも美しく可愛いのとは違って、実話を基にした青春物語のジェニーは不細工に見える時と綺麗に見える時とがあって当然。つまりそれくらい存在感があったということ。オスカーノミネートが納得でした。

パリのシーンの彼女が特別美しかったのは、映像がまさしくおとぎ話の様な演出をしていたからでしょうネ。

原題は【An Education】。実際は、色々な人がそれぞれのお勉強を為されたやに理解しました。

2009年のアカデミー賞で作品賞、主演女優賞、脚色賞(ニック・ホーンビィ)にノミネート。

英国アカデミー賞でも、作品賞、助演男優賞(モリナ)、監督賞、脚色賞、衣装デザイン賞などにノミネートされ、見事キャリー・マリガンが主演女優賞を獲ったそうです。ハリウッドとは違う、イギリス映画らしい苦い後味が残りましたな。

(↓Twitter on 十瑠より~一部修正あり)。

中古DVDを買っていた「17歳の肖像」を観る。1961年の英国が舞台の青春映画だが、主演のキャリー・マリガンの演技で見応えあり。後で特典映像を見ると、監督は女性らしい。ハリウッド女性映画のダラダラした感じは無くて、勘所を押さえた演出も見応えあり。

中古DVDを買っていた「17歳の肖像」を観る。1961年の英国が舞台の青春映画だが、主演のキャリー・マリガンの演技で見応えあり。後で特典映像を見ると、監督は女性らしい。ハリウッド女性映画のダラダラした感じは無くて、勘所を押さえた演出も見応えあり。

[11月 08日 以下同じ]

「17歳の肖像」、1回目のお薦め度は★三つに近い四つ。もう一回は観たいので、文句無しの四つになる可能性大だ。キャリーちゃんは不細工に見える時と綺麗に見える時とがあるが、それよりも感情表現が素晴らしいね。オスカーノミネートが納得だった。

「17歳の肖像」、1回目のお薦め度は★三つに近い四つ。もう一回は観たいので、文句無しの四つになる可能性大だ。キャリーちゃんは不細工に見える時と綺麗に見える時とがあるが、それよりも感情表現が素晴らしいね。オスカーノミネートが納得だった。

「17歳の肖像」の監督はデンマークの人らしい。ロネ・シェルフィグ。この人は要注意だな。今後の活躍に。

「17歳の肖像」の監督はデンマークの人らしい。ロネ・シェルフィグ。この人は要注意だな。今後の活躍に。

「17歳の肖像」の2回目を観る。★四つ決定。後味は単純に爽やか~とは言えない気分で、人によったらヒロインに嫌悪感を持つ人もいるかも知れない。でも、あれが現実でしょう。英国の女性ジャーナリストの回顧録を基にした話らしいし。3回目は監督とキャリーとピーターの解説つきを早送りで観た。

「17歳の肖像」の2回目を観る。★四つ決定。後味は単純に爽やか~とは言えない気分で、人によったらヒロインに嫌悪感を持つ人もいるかも知れない。でも、あれが現実でしょう。英国の女性ジャーナリストの回顧録を基にした話らしいし。3回目は監督とキャリーとピーターの解説つきを早送りで観た。

[11月 09日 以下同じ]

監督の解説で、撮影しながら結局編集でカットしたシーンが結構あったことを知る。街中で主人公の二人が会話をするシーンでは、望遠レンズで撮って二人以外の風景をぼやかせる事にしたと言っていた。成る程、望遠にはそういう効果もあるのか。

監督の解説で、撮影しながら結局編集でカットしたシーンが結構あったことを知る。街中で主人公の二人が会話をするシーンでは、望遠レンズで撮って二人以外の風景をぼやかせる事にしたと言っていた。成る程、望遠にはそういう効果もあるのか。

キャリー・マリガンの映画デビューはジョー・ライトの「プライドと偏見」。末娘を演じていたらしいが、記憶には残らなかったな。そういえば、「プライドと偏見」で姉妹の長女ジェーンに扮していたのがロザムンド・パイクだった。ジェーンは大人しくて賢明な女性だったけど、ヘレンは無教養の女だった。

キャリー・マリガンの映画デビューはジョー・ライトの「プライドと偏見」。末娘を演じていたらしいが、記憶には残らなかったな。そういえば、「プライドと偏見」で姉妹の長女ジェーンに扮していたのがロザムンド・パイクだった。ジェーンは大人しくて賢明な女性だったけど、ヘレンは無教養の女だった。

ジェニーがピーター達に連れられて初めて競売会場に行くエピソードがある。せりが始まる大事な瞬間に、興味も関心も無いヘレンは会場に連れられて来ていた余所のワンちゃんを見に行く。ほんの一瞬だけど、ヘレンの教養と意識の低さを感じるショットだった。

ジェニーがピーター達に連れられて初めて競売会場に行くエピソードがある。せりが始まる大事な瞬間に、興味も関心も無いヘレンは会場に連れられて来ていた余所のワンちゃんを見に行く。ほんの一瞬だけど、ヘレンの教養と意識の低さを感じるショットだった。

ジェニーの父ジャックを演じていたアルフレッド・モリーナは、あの「ショコラ」の村長さんをしていた人だった。どっちも融通の利かない堅物オヤジだったけど、こっちのお父さんは終盤でイイ人になって良かった。あっ、そういえばあの村長も最後は・・・だったな。

ジェニーの父ジャックを演じていたアルフレッド・モリーナは、あの「ショコラ」の村長さんをしていた人だった。どっちも融通の利かない堅物オヤジだったけど、こっちのお父さんは終盤でイイ人になって良かった。あっ、そういえばあの村長も最後は・・・だったな。

1961年、ロンドン郊外に住む女子高生ジェニーは16歳の一人っ子。母親は夫にも娘にも優しいが、父親は成績優秀な娘にはなんとしてもオックスフォードに入ってもらわなくてはと何かと煩い。ジェニーも大学に進みたい気持ちはあるが、感受性豊かなお年頃でもあるし、色々とやりたいことがあるのに我慢をしている状態なのだ。特にフランスには憧れていて(芸術の都パリ、自由の国フランス!)、部屋でジュリエット・グレコのレコードを聞くのが楽しみだった。なのに父親はシャンソンを聴くことにさえ文句を言ってくる。大学入試にはメリットがあると音楽の部活動には賛成なのに、音楽会に行くことも反対するオヤジなのだ。

1961年、ロンドン郊外に住む女子高生ジェニーは16歳の一人っ子。母親は夫にも娘にも優しいが、父親は成績優秀な娘にはなんとしてもオックスフォードに入ってもらわなくてはと何かと煩い。ジェニーも大学に進みたい気持ちはあるが、感受性豊かなお年頃でもあるし、色々とやりたいことがあるのに我慢をしている状態なのだ。特にフランスには憧れていて(芸術の都パリ、自由の国フランス!)、部屋でジュリエット・グレコのレコードを聞くのが楽しみだった。なのに父親はシャンソンを聴くことにさえ文句を言ってくる。大学入試にはメリットがあると音楽の部活動には賛成なのに、音楽会に行くことも反対するオヤジなのだ。父親曰く『学校の音楽は勉強だが、それ以外の音楽は道楽だ』

ある雨の日、ジェニーが部活動の帰りに大きなチェロを抱えて濡れながらバス停に佇んでいると、一台の車が近づいてきた。先ほどバス停の横を横断する親子連れを(クラクションも鳴らさず)辛抱強く待っていた車だ。

助手席の窓を開けて男が声を掛けてくる。スーツを着た30代とおぼしき紳士だった。

車に誘われるかと思ったら、男は君のチェロが雨に濡れてダメになってしまわないかと心配なんだと言う。勿論、不審者に思われるかもしれないというのを見越した上での言葉だが、ジェニーはチェロを乗っけると持ち逃げされるかもしれないと返事をし、それではお金を先に渡しておこうと男は言う。

ジェニーはチェロを車の後部座席に入れ、自分は車の横を歩く。男はここでも辛抱強くジェニーの意思を尊重して、ゆっくりと車を進めた。やがて、彼女は男を信用し助手席に乗ることにした。

男の名前はデイヴィッド。中に乗ると、車は値段の高そうなクラシックカーだった・・・。

*

事前にこのお話がハッピーエンドには終わらない事、デイヴィッドが白馬に乗った王子様でもない事を知っていたので、あれですが、何も知らずに観ていたらデイヴィッドを「昼下りの情事」のフラナガンみたいな役どころと勘違いする人もいるでしょうね、最初の方で。

優しい物腰と眼差し。無理強いをしない話し方。

序盤のジャズクラブでのデイヴィッドの台詞に対するダニーのリアクションで、彼等の胡散臭さは直ぐに感じられますけどね。

ま、そんなことより、この映画の魅力は主演のキャリー・マリガンですな。

賢くて、感受性が豊かで向上心もある十代の少女の、大人の世界に入っていく喜びと不安を見事に表現していました。そして挫折と再起まで。

オードリー・ヘプバーンの再来とか言われたそうですが、おとぎ話の「ローマの休日」のアン王女がいつでも美しく可愛いのとは違って、実話を基にした青春物語のジェニーは不細工に見える時と綺麗に見える時とがあって当然。つまりそれくらい存在感があったということ。オスカーノミネートが納得でした。

パリのシーンの彼女が特別美しかったのは、映像がまさしくおとぎ話の様な演出をしていたからでしょうネ。

原題は【An Education】。実際は、色々な人がそれぞれのお勉強を為されたやに理解しました。

2009年のアカデミー賞で作品賞、主演女優賞、脚色賞(ニック・ホーンビィ)にノミネート。

英国アカデミー賞でも、作品賞、助演男優賞(モリナ)、監督賞、脚色賞、衣装デザイン賞などにノミネートされ、見事キャリー・マリガンが主演女優賞を獲ったそうです。ハリウッドとは違う、イギリス映画らしい苦い後味が残りましたな。

*

(↓Twitter on 十瑠より~一部修正あり)。

中古DVDを買っていた「17歳の肖像」を観る。1961年の英国が舞台の青春映画だが、主演のキャリー・マリガンの演技で見応えあり。後で特典映像を見ると、監督は女性らしい。ハリウッド女性映画のダラダラした感じは無くて、勘所を押さえた演出も見応えあり。

中古DVDを買っていた「17歳の肖像」を観る。1961年の英国が舞台の青春映画だが、主演のキャリー・マリガンの演技で見応えあり。後で特典映像を見ると、監督は女性らしい。ハリウッド女性映画のダラダラした感じは無くて、勘所を押さえた演出も見応えあり。[11月 08日 以下同じ]

「17歳の肖像」、1回目のお薦め度は★三つに近い四つ。もう一回は観たいので、文句無しの四つになる可能性大だ。キャリーちゃんは不細工に見える時と綺麗に見える時とがあるが、それよりも感情表現が素晴らしいね。オスカーノミネートが納得だった。

「17歳の肖像」、1回目のお薦め度は★三つに近い四つ。もう一回は観たいので、文句無しの四つになる可能性大だ。キャリーちゃんは不細工に見える時と綺麗に見える時とがあるが、それよりも感情表現が素晴らしいね。オスカーノミネートが納得だった。 「17歳の肖像」の監督はデンマークの人らしい。ロネ・シェルフィグ。この人は要注意だな。今後の活躍に。

「17歳の肖像」の監督はデンマークの人らしい。ロネ・シェルフィグ。この人は要注意だな。今後の活躍に。 「17歳の肖像」の2回目を観る。★四つ決定。後味は単純に爽やか~とは言えない気分で、人によったらヒロインに嫌悪感を持つ人もいるかも知れない。でも、あれが現実でしょう。英国の女性ジャーナリストの回顧録を基にした話らしいし。3回目は監督とキャリーとピーターの解説つきを早送りで観た。

「17歳の肖像」の2回目を観る。★四つ決定。後味は単純に爽やか~とは言えない気分で、人によったらヒロインに嫌悪感を持つ人もいるかも知れない。でも、あれが現実でしょう。英国の女性ジャーナリストの回顧録を基にした話らしいし。3回目は監督とキャリーとピーターの解説つきを早送りで観た。[11月 09日 以下同じ]

監督の解説で、撮影しながら結局編集でカットしたシーンが結構あったことを知る。街中で主人公の二人が会話をするシーンでは、望遠レンズで撮って二人以外の風景をぼやかせる事にしたと言っていた。成る程、望遠にはそういう効果もあるのか。

監督の解説で、撮影しながら結局編集でカットしたシーンが結構あったことを知る。街中で主人公の二人が会話をするシーンでは、望遠レンズで撮って二人以外の風景をぼやかせる事にしたと言っていた。成る程、望遠にはそういう効果もあるのか。 キャリー・マリガンの映画デビューはジョー・ライトの「プライドと偏見」。末娘を演じていたらしいが、記憶には残らなかったな。そういえば、「プライドと偏見」で姉妹の長女ジェーンに扮していたのがロザムンド・パイクだった。ジェーンは大人しくて賢明な女性だったけど、ヘレンは無教養の女だった。

キャリー・マリガンの映画デビューはジョー・ライトの「プライドと偏見」。末娘を演じていたらしいが、記憶には残らなかったな。そういえば、「プライドと偏見」で姉妹の長女ジェーンに扮していたのがロザムンド・パイクだった。ジェーンは大人しくて賢明な女性だったけど、ヘレンは無教養の女だった。 ジェニーがピーター達に連れられて初めて競売会場に行くエピソードがある。せりが始まる大事な瞬間に、興味も関心も無いヘレンは会場に連れられて来ていた余所のワンちゃんを見に行く。ほんの一瞬だけど、ヘレンの教養と意識の低さを感じるショットだった。

ジェニーがピーター達に連れられて初めて競売会場に行くエピソードがある。せりが始まる大事な瞬間に、興味も関心も無いヘレンは会場に連れられて来ていた余所のワンちゃんを見に行く。ほんの一瞬だけど、ヘレンの教養と意識の低さを感じるショットだった。 ジェニーの父ジャックを演じていたアルフレッド・モリーナは、あの「ショコラ」の村長さんをしていた人だった。どっちも融通の利かない堅物オヤジだったけど、こっちのお父さんは終盤でイイ人になって良かった。あっ、そういえばあの村長も最後は・・・だったな。

ジェニーの父ジャックを演じていたアルフレッド・モリーナは、あの「ショコラ」の村長さんをしていた人だった。どっちも融通の利かない堅物オヤジだったけど、こっちのお父さんは終盤でイイ人になって良かった。あっ、そういえばあの村長も最後は・・・だったな。・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】

(1979/ジョージ・ロイ・ヒル監督/ダイアン・レイン、テロニアス・ベロナール、ローレンス・オリヴィエ、アーサー・ヒル、サリー・ケラーマン、ブロデリック・クロフォード、デヴィッド・デュークス、アンナ・マッセイ/109分)

封切りで観てから凡そ33年ぶり、多分、途中でTV吹き替え版も観たような気もするんですけど、残っている記憶は33年前のモノではないかと思ってます。内容は殆ど主役の3人のイメージだけですけどネ。

封切りで観てから凡そ33年ぶり、多分、途中でTV吹き替え版も観たような気もするんですけど、残っている記憶は33年前のモノではないかと思ってます。内容は殆ど主役の3人のイメージだけですけどネ。

レンタルDVDの鑑賞。1週間前に余裕で借りてきたのに、その後忙しくなって、返却当日にようやく観れました。

ポートレイトクイズで、「可愛かったローレン」というタイトルで紹介したダイアン・レインの映画デビュー作にして初主演の作品であります。1965年生まれですから撮影当時13歳(or14歳)。きゃわいいなぁ。

オープニングがいきなり「明日に向って撃て!」のフランス語吹き替え版が映画館で流れているシーンで、これは主役のフレンチ少年ダニエル(ベロナール)が学校帰りに観ているという設定でした。つまりこの少年が映画が大好きという役で、それもアメリカ映画が好きらしくて、この後もタイトルバックにハンフリー・ボガードとローレン・バコールが共演しているモノクロ作品やジョン・ウェインの「勇気ある追跡」、ドヌーヴとバート・レイノルズ共演の「ハッスル」のシーンが少しずつ流れていきます。

終盤では、ベニスで日没を待つ間にもダニエルとローレンが映画館に入り、その時に上映されていたのが「スティング」と、なんだかヒル監督の手前味噌的な味付けがなされていました。

以前、主演のダイアン・レインに対する書簡形式で記事を書いた「トスカーナの休日」の中でこの映画にも触れたのですが、明らかにイタリアが舞台のお話との印象を持っていたらしく、これは中途半端な記憶でした。映画の後半でローレンとダニエル、そしてローレンス・オリヴィエ扮する老人ジュリアスがベローナやヴェニスに旅をしますが、ダニエルはパリのタクシー運転手の息子だし、ローレンもアメリカ人だけど三人目の父親の仕事の関係でパリに住んでいて、物語の舞台設定はとりあえずパリなのでした。

ローレンの母親で三回目の結婚生活をしているのがサリー・ケラーマン扮するケイ。

国際電話会社のヨーロッパ支社長をしている夫リチャードともうまくいっているのに、最近は若い映画監督のジョージ(デュークス)のパトロン的な活動に夢中で、その日もベルサイユ宮殿での新作映画の撮影見物にローレン同伴で出かけたところ、折りしも学校の課外授業で宮殿にやって来たダニエルが撮影現場に忍び込み、ひとり手持ち無沙汰にしているローレンに出逢った次第。最初は「ローレン」という名前に反応して僕はボギーだよと自己紹介するんだけど、ローレン・バコールとハンフリー・ボガードのロマンスを知らないローレンはきょとんとするというシーンもありました。

ローレンは母親がジョージに夢中なのが嫌なんですね。なにしろバツ2ですし、夫がいながら余所の男といちゃいちゃしてるのもみっともない。しかし彼女はIQ167の頭脳優秀な少女なので、母親を攻めたりはしない。但し娘なりに精神的な防御方法は心得ていて、今の父親を「パパ」とは呼ばないんです。何故なら彼女曰く、「パパ」でなくなった時に寂しくなるから。アーサー・ヒル扮するリチャードが継父としてとても出来た人物なのでローレンのいじらしさがより強く感じられるんですよね。

ベルサイユでの出逢いで次のデートを約束した二人は、徐々に互いが似たもの同士であることに気付くわけですが、ローレンの誕生日パーティーで、ダニエルとジョージとのちょっとしたトラブルがあり、ケイはローレンにダニエルとの付き合いを止めるように言います。全ての問題を解決する為に、リチャードは数週間前に会社から打診のあったヒューストン転勤に応じることにし、それを聞いたローレンが、イタリアを離れる前にダニエルとベニスに行こうと家出をするのが後半のメインストーリーになるわけです。

何故ベニスなのか?

それを説明するためには、もう一人の主要人物ローレンス・オリヴィエの役どころを紹介しなければなりません。

ローレンとダニエルの初デートの際に、公園を歩いていて突然飛んできたサッカーボールを転がってきた方向にダニエルが蹴り返し、そのボールが当たって倒れてしまう老人の役が彼でした。

亡き妻の月命日の墓参りに行くところだという老人は、平謝りする少年少女をこれも何かの縁だとカフェに誘います。外交官の補佐をしていたという彼の数々の外国の思い出話をダニエルは胡散臭そうに聞いていますが、好感を持ったらしいローレンは、特にベニスでの話に興味を持ちます。

ベニスのゴンドラに乗り、日没の瞬間、“ため息の橋”の下で教会の鐘の音を聴きながらキスをした恋人たちは永遠の愛を手にすることができるという《サンセット・キッス》の伝説。

ダニエルとの別れを意識したローレンが、この伝説を実行しようと思ったわけですネ。

パリからベニスに行くにはとりあえずはお金が必要。しかも、フランスからイタリアに行くのにビザは要らないけれど、子供だけでは国境を越えられない。お金はダニエルが得意な競馬で稼ぐにしても子供は馬券が買えない。ということで、彼等に協力してくれる大人が要るわけですが、そこで彼(か)の老人の再登場となるわけです。

ジュリアスを引き込むのにローレンは病気の母親がベニスにいると嘘をつき、両親にも友達の所に行くと言って家出をする。そしてダニエルにも《サンセット・キッス》の話はしていない。

ケイに嘘がばれ、しかも3人でイタリアに向かったことも知られる。ローレンが途中の駅から友達のナタリーに電話をかけ、彼女の勘違いから、家出だけではなく誘拐も視野に入れて警察が動き出す。それはローレンとダニエルにとっても勿論のこと、彼等以上にジュリアスにとって、極めてまずい想定外のトラブル発生となるのですが・・・。

双葉さんの「外国映画ぼくの500本」にも入っている名作(☆☆☆☆=80点)ですが、実は33年前に観た時にそれ程の感銘を受けなかった映画でした。

オスカーに脚色賞でノミネートされた本は、登場人物の設定も悪くないし、特に老人の扱いは後半のハラハラする展開を無理なく引き出しているし、なによりヒル監督の語り口が省略が効いて巧い。前半のベルサイユ宮殿や後半のベローナ、ベニスの美しい風景の取り入れ方も、観光映画としても成り立つような素晴らしさなのですが、テーマである思春期の“ロマンス”としての味わいはどうかというと、若干物足りなさを感じるんですね。

“リトル・ロマンス”として思い出す、「耳をすませば」、「小さな恋のメロディ」と比べても(ダニエルとローレンは年齢的にはこの2作の中間あたりか)、甘酸っぱい少年少女の恋心の表現が弱いと感じたのですが如何でしょうか? ストーリーが面白すぎてロマンス度が下がった?

オジサン的にはお薦め度は、限りなく★★★★に近い★★★。個人的に頭脳優秀な少年少女への共感力が弱いせいもあるかもしれないので、その辺が豊富な方には★★★★★にもなりうる作品ではありましょう。

う~ン、やっぱお話の面白さとダイアンの可愛さに★一つおまけだな!

「ベニスのゴンドラの上でサンセット・キッスをすると、恋人たちは永遠に結ばれるという言い伝えを信じて、水の都を駆け回る小さなカップル。そんな話でしたよね。なにせ30年近く前の事なので、それ以外のストーリーを忘れてしまって・・。是非とももう一度観たいと思っています。そして、それがDVDなら、大人になった貴女が当時を語っている特典映像があればとても嬉しいです。ロイ・ヒル監督やサー・ローレンス・オリヴィエについても語ってくれてたら、もっと嬉しい!」

「トスカーナの休日」の中でこんな事(↑)も書いてましたが、今回のDVDにちゃんとありました、ダイアンのインタビュー映像。かなり低めのトーンになった大人の声で彼女が当時の事を思い出しながら話をしてくれています。

NYで子役として舞台に立っていた彼女をヒル監督が認め、この映画に誘ってくれたこと。スクリーン・テストを受けるために初めて西海岸のマリブに行ったこと。当時は意識しなかったけど、この映画への出演によって自分の子供時代は終わり、役者人生が始まったのだと語っておりました。

オリヴィエは既に“サー”となっていたけれど、そのことによって周りとの壁が出来ることを嫌い、とてもフランクに接していたと語っていました。「ラリー」という愛称の彼を、ダイアンは「ラリー卿」と呼んでいたこと。オリヴィエは彼女を「グレース・ケリーの再来」だと人には紹介してくれたこと。オリヴィエとの別れは辛くて、ラストの別れのシーンでは私情を込めてハグをしたことなどを、当時を思い出したのかちょっぴり瞳を潤ませながら話していました。

1979年のアカデミー賞では、前述したように脚色賞(アラン・バーンズ)にノミネート、トリュフォー作品でもお馴染みのベテラン、ジョルジュ・ドルリューが作曲賞を受賞したそうです。<ヴィヴァルディのリュート協奏曲をモチーフ>としたスコアは、まさに思春期の子供たちを描くのにピッタリのBGMでした。尚、フランス人がオスカーを獲ったのはこの時が初めてだったらしいです。

「M★A★S★H マッシュ (1970)」のイメージが強いサリー・ケラーマンが、意外にもイメージ以上に美人だったことに驚いたのも記しておきましょう。今回も勘違い女の役でありましたな。

それとヒッチコックの「フレンジー (1972)」で途中で犯人に殺される(主人公の)恋人を演じたアンナ・マッセイが、美術館を案内する先生役で出ていました。

▼(ネタバレ注意)

ネタバレはジュリアスについて。

オリヴィエ扮するこの老人は、最初からダニエルが怪しいと睨んだ通り前科もんでありました。詐欺師でありスリの名人でもあり、よってイタリアへの旅が誘拐かもと疑われた時点で、非常に彼にとってはまずい事になったわけです。

「ロミオとジュリエット」の舞台となったベローナからベニスに向かう途中で彼の正体が子供たちにばれ、《サンセット・キッス》の話も嘘だったのかとローレンはガックリするわけですが、逆に伝説は実行することによって本物になると彼に言われ、再びベニスに向かう元気を与えられたのでした。

▲(解除)

封切りで観てから凡そ33年ぶり、多分、途中でTV吹き替え版も観たような気もするんですけど、残っている記憶は33年前のモノではないかと思ってます。内容は殆ど主役の3人のイメージだけですけどネ。

封切りで観てから凡そ33年ぶり、多分、途中でTV吹き替え版も観たような気もするんですけど、残っている記憶は33年前のモノではないかと思ってます。内容は殆ど主役の3人のイメージだけですけどネ。レンタルDVDの鑑賞。1週間前に余裕で借りてきたのに、その後忙しくなって、返却当日にようやく観れました。

ポートレイトクイズで、「可愛かったローレン」というタイトルで紹介したダイアン・レインの映画デビュー作にして初主演の作品であります。1965年生まれですから撮影当時13歳(or14歳)。きゃわいいなぁ。

オープニングがいきなり「明日に向って撃て!」のフランス語吹き替え版が映画館で流れているシーンで、これは主役のフレンチ少年ダニエル(ベロナール)が学校帰りに観ているという設定でした。つまりこの少年が映画が大好きという役で、それもアメリカ映画が好きらしくて、この後もタイトルバックにハンフリー・ボガードとローレン・バコールが共演しているモノクロ作品やジョン・ウェインの「勇気ある追跡」、ドヌーヴとバート・レイノルズ共演の「ハッスル」のシーンが少しずつ流れていきます。

終盤では、ベニスで日没を待つ間にもダニエルとローレンが映画館に入り、その時に上映されていたのが「スティング」と、なんだかヒル監督の手前味噌的な味付けがなされていました。

以前、主演のダイアン・レインに対する書簡形式で記事を書いた「トスカーナの休日」の中でこの映画にも触れたのですが、明らかにイタリアが舞台のお話との印象を持っていたらしく、これは中途半端な記憶でした。映画の後半でローレンとダニエル、そしてローレンス・オリヴィエ扮する老人ジュリアスがベローナやヴェニスに旅をしますが、ダニエルはパリのタクシー運転手の息子だし、ローレンもアメリカ人だけど三人目の父親の仕事の関係でパリに住んでいて、物語の舞台設定はとりあえずパリなのでした。

ローレンの母親で三回目の結婚生活をしているのがサリー・ケラーマン扮するケイ。

国際電話会社のヨーロッパ支社長をしている夫リチャードともうまくいっているのに、最近は若い映画監督のジョージ(デュークス)のパトロン的な活動に夢中で、その日もベルサイユ宮殿での新作映画の撮影見物にローレン同伴で出かけたところ、折りしも学校の課外授業で宮殿にやって来たダニエルが撮影現場に忍び込み、ひとり手持ち無沙汰にしているローレンに出逢った次第。最初は「ローレン」という名前に反応して僕はボギーだよと自己紹介するんだけど、ローレン・バコールとハンフリー・ボガードのロマンスを知らないローレンはきょとんとするというシーンもありました。

ローレンは母親がジョージに夢中なのが嫌なんですね。なにしろバツ2ですし、夫がいながら余所の男といちゃいちゃしてるのもみっともない。しかし彼女はIQ167の頭脳優秀な少女なので、母親を攻めたりはしない。但し娘なりに精神的な防御方法は心得ていて、今の父親を「パパ」とは呼ばないんです。何故なら彼女曰く、「パパ」でなくなった時に寂しくなるから。アーサー・ヒル扮するリチャードが継父としてとても出来た人物なのでローレンのいじらしさがより強く感じられるんですよね。

ベルサイユでの出逢いで次のデートを約束した二人は、徐々に互いが似たもの同士であることに気付くわけですが、ローレンの誕生日パーティーで、ダニエルとジョージとのちょっとしたトラブルがあり、ケイはローレンにダニエルとの付き合いを止めるように言います。全ての問題を解決する為に、リチャードは数週間前に会社から打診のあったヒューストン転勤に応じることにし、それを聞いたローレンが、イタリアを離れる前にダニエルとベニスに行こうと家出をするのが後半のメインストーリーになるわけです。

何故ベニスなのか?

それを説明するためには、もう一人の主要人物ローレンス・オリヴィエの役どころを紹介しなければなりません。

ローレンとダニエルの初デートの際に、公園を歩いていて突然飛んできたサッカーボールを転がってきた方向にダニエルが蹴り返し、そのボールが当たって倒れてしまう老人の役が彼でした。

亡き妻の月命日の墓参りに行くところだという老人は、平謝りする少年少女をこれも何かの縁だとカフェに誘います。外交官の補佐をしていたという彼の数々の外国の思い出話をダニエルは胡散臭そうに聞いていますが、好感を持ったらしいローレンは、特にベニスでの話に興味を持ちます。

ベニスのゴンドラに乗り、日没の瞬間、“ため息の橋”の下で教会の鐘の音を聴きながらキスをした恋人たちは永遠の愛を手にすることができるという《サンセット・キッス》の伝説。

ダニエルとの別れを意識したローレンが、この伝説を実行しようと思ったわけですネ。

パリからベニスに行くにはとりあえずはお金が必要。しかも、フランスからイタリアに行くのにビザは要らないけれど、子供だけでは国境を越えられない。お金はダニエルが得意な競馬で稼ぐにしても子供は馬券が買えない。ということで、彼等に協力してくれる大人が要るわけですが、そこで彼(か)の老人の再登場となるわけです。

ジュリアスを引き込むのにローレンは病気の母親がベニスにいると嘘をつき、両親にも友達の所に行くと言って家出をする。そしてダニエルにも《サンセット・キッス》の話はしていない。

ケイに嘘がばれ、しかも3人でイタリアに向かったことも知られる。ローレンが途中の駅から友達のナタリーに電話をかけ、彼女の勘違いから、家出だけではなく誘拐も視野に入れて警察が動き出す。それはローレンとダニエルにとっても勿論のこと、彼等以上にジュリアスにとって、極めてまずい想定外のトラブル発生となるのですが・・・。

双葉さんの「外国映画ぼくの500本」にも入っている名作(☆☆☆☆=80点)ですが、実は33年前に観た時にそれ程の感銘を受けなかった映画でした。

オスカーに脚色賞でノミネートされた本は、登場人物の設定も悪くないし、特に老人の扱いは後半のハラハラする展開を無理なく引き出しているし、なによりヒル監督の語り口が省略が効いて巧い。前半のベルサイユ宮殿や後半のベローナ、ベニスの美しい風景の取り入れ方も、観光映画としても成り立つような素晴らしさなのですが、テーマである思春期の“ロマンス”としての味わいはどうかというと、若干物足りなさを感じるんですね。

“リトル・ロマンス”として思い出す、「耳をすませば」、「小さな恋のメロディ」と比べても(ダニエルとローレンは年齢的にはこの2作の中間あたりか)、甘酸っぱい少年少女の恋心の表現が弱いと感じたのですが如何でしょうか? ストーリーが面白すぎてロマンス度が下がった?

オジサン的にはお薦め度は、限りなく★★★★に近い★★★。個人的に頭脳優秀な少年少女への共感力が弱いせいもあるかもしれないので、その辺が豊富な方には★★★★★にもなりうる作品ではありましょう。

う~ン、やっぱお話の面白さとダイアンの可愛さに★一つおまけだな!

「ベニスのゴンドラの上でサンセット・キッスをすると、恋人たちは永遠に結ばれるという言い伝えを信じて、水の都を駆け回る小さなカップル。そんな話でしたよね。なにせ30年近く前の事なので、それ以外のストーリーを忘れてしまって・・。是非とももう一度観たいと思っています。そして、それがDVDなら、大人になった貴女が当時を語っている特典映像があればとても嬉しいです。ロイ・ヒル監督やサー・ローレンス・オリヴィエについても語ってくれてたら、もっと嬉しい!」

「トスカーナの休日」の中でこんな事(↑)も書いてましたが、今回のDVDにちゃんとありました、ダイアンのインタビュー映像。かなり低めのトーンになった大人の声で彼女が当時の事を思い出しながら話をしてくれています。

NYで子役として舞台に立っていた彼女をヒル監督が認め、この映画に誘ってくれたこと。スクリーン・テストを受けるために初めて西海岸のマリブに行ったこと。当時は意識しなかったけど、この映画への出演によって自分の子供時代は終わり、役者人生が始まったのだと語っておりました。

オリヴィエは既に“サー”となっていたけれど、そのことによって周りとの壁が出来ることを嫌い、とてもフランクに接していたと語っていました。「ラリー」という愛称の彼を、ダイアンは「ラリー卿」と呼んでいたこと。オリヴィエは彼女を「グレース・ケリーの再来」だと人には紹介してくれたこと。オリヴィエとの別れは辛くて、ラストの別れのシーンでは私情を込めてハグをしたことなどを、当時を思い出したのかちょっぴり瞳を潤ませながら話していました。

1979年のアカデミー賞では、前述したように脚色賞(アラン・バーンズ)にノミネート、トリュフォー作品でもお馴染みのベテラン、ジョルジュ・ドルリューが作曲賞を受賞したそうです。<ヴィヴァルディのリュート協奏曲をモチーフ>としたスコアは、まさに思春期の子供たちを描くのにピッタリのBGMでした。尚、フランス人がオスカーを獲ったのはこの時が初めてだったらしいです。

「M★A★S★H マッシュ (1970)」のイメージが強いサリー・ケラーマンが、意外にもイメージ以上に美人だったことに驚いたのも記しておきましょう。今回も勘違い女の役でありましたな。

それとヒッチコックの「フレンジー (1972)」で途中で犯人に殺される(主人公の)恋人を演じたアンナ・マッセイが、美術館を案内する先生役で出ていました。

▼(ネタバレ注意)

ネタバレはジュリアスについて。

オリヴィエ扮するこの老人は、最初からダニエルが怪しいと睨んだ通り前科もんでありました。詐欺師でありスリの名人でもあり、よってイタリアへの旅が誘拐かもと疑われた時点で、非常に彼にとってはまずい事になったわけです。

「ロミオとジュリエット」の舞台となったベローナからベニスに向かう途中で彼の正体が子供たちにばれ、《サンセット・キッス》の話も嘘だったのかとローレンはガックリするわけですが、逆に伝説は実行することによって本物になると彼に言われ、再びベニスに向かう元気を与えられたのでした。

▲(解除)

・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】

(1979/ピーター・イエーツ製作・監督/デニス・クリストファー、デニス・クエイド、ジャッキー・アール・ヘイリー、ダニエル・スターン、ポール・ドゥーリイ、バーバラ・バリー、ロビン・ダグラス/101分)

「ブリット」、「ジョンとメリー」のピーター・イエーツ監督が「ジョンとメリー」の10年後に作った青春映画。あちらでは後にTVシリーズ化されるほどの人気を博したらしいが、日本ではallcinemaの解説曰く、<平凡な邦題のせいで>殆ど話題にならなかったらしい。確かにそれもあると思うが、出演俳優がどれも無名に近かったし、日本人受けするアイドル顔もいなかったせいではないかと思う。4人の若者グループがメインキャストのお話という事で、少し成長した"アナザー”「スタンド・バイ・ミー」みたいだけど、トラウマ体験とは無縁のとぼけたユーモラスな味わいも有り、それはイェーツの8年前の犯罪映画「ホット・ロック」を思い出させた。

物語の舞台は、インディアナ州ブルーミントン。名門インディアナ大学のメインキャンパスを中心とした大学町だが、かつては建築資材用の石が多く産出されて石材業でも賑わったのに、今は閉山した採石場も少なくない。金持ちの子息が多い学生達は、地元の住民を石切工を揶揄する意味で「カッター」と呼んでいて、そんなカッターの子供デイヴがこのお話の主人公だ。

物語の舞台は、インディアナ州ブルーミントン。名門インディアナ大学のメインキャンパスを中心とした大学町だが、かつては建築資材用の石が多く産出されて石材業でも賑わったのに、今は閉山した採石場も少なくない。金持ちの子息が多い学生達は、地元の住民を石切工を揶揄する意味で「カッター」と呼んでいて、そんなカッターの子供デイヴがこのお話の主人公だ。

デイヴと彼の幼馴染、マイク、ムーチャー、シリル。お話の始まりは高校卒業後の半年も過ぎた頃で、彼ら4人組は大学にも行かず、就職もせず、まるで学生時代の夏休みの延長のようにだらだらと過ごしていた。

冒頭に登場する雨水が溜まって巨大なプールのようになっている採石場の跡地が印象的な光景で、ここはデイヴ達の遊び場所になっており、この後もたびたび登場する。

デイヴに扮するのは、「いちご白書」のブルース・デービソンを明るく開放的な性格にしたようなデニス・クリストファー。

自転車が趣味のデイブは、ロードレースが盛んなイタリアに憧れており、部屋の壁はイタリアのレースチームのポスターだらけ、いつもかけるレコードはイタリアン・オペラ、イタリア語の辞書は常に携帯しているというイタリアかぶれだ。小さい頃は身体が弱かったという母親の台詞があるので、自転車を薦めたのはこの母親かも知れない。自転車レースでは入賞の常連にまでなっている。

元「カッター」で今は中古車販売会社を個人経営しているデイブの父親は、1年間は浪人させてくれと言った息子を容認したけれど、毎日のように自転車の練習を欠かさず、『パパ』『ママ』とイタリア人のように自分達を呼ぶのが癪に障っていた。将来計画を持っていないのならさっさと就職させろと母親には言っている。

デニス・クエイド扮するマイクは、フットボールの花形選手だった高校時代が忘れられずにいた。地方紙には毎年のように大学のスター選手の話題が載るが、今や自分は唯のマイクであり、やがては忘れ去られる運命であるのが寂しかった。4人組の中で唯一車を持っているが、警官をしている兄には、揉め事を起こしたら車を取り上げるぞと釘を刺されている。

ムーチャーに扮するのは、子役出身でこの映画の3年前の「がんばれ!ベアーズ」で注目されたジャッキー・アール・ヘイリー。

ムーチャーがカチンと来るのがチビ(ショーティ)と呼ばれることで、腕っ節では大きな男に負けないようにと家の中ではバーベルを使って身体を鍛えている。自分より少し背の高い彼女がいて、既に働いている彼女とは相思相愛である。

4人の中で唯一大学受験を経験したのが、この映画がデビュー作のダニエル・スターン扮するシリル。

受験に失敗した彼を慰めようと、父親はギターを買ってくれた。高校時代、シリルはバスケットをしていた。

序盤は、そんな彼らの大人への階段を上りたくはないが何時までも子供ではいられないという人生探しの時間が描かれ、その後は、石切場のプールにやってきた大学生との軋轢、そしてデイブが一目ぼれする女子大生キャサリンとの恋のエピソードが絡んでくる。

原題は【BREAKING AWAY】。「自立」、「独り立ち」みたいな意味でしょうか。

キャサリンに扮するのはIMDbに仙台生まれと書かれているロビン・ダグラス。嫌味のないアメリカン・ビューティーですが、TVでの活躍の方が多いようです。

キャンパス内でキャサリンを見かけたデイヴは、彼女がスクーターからノートを落とすのを目撃、すかさずそれを拾って自転車で追いかけて渡す。いつもの癖で、ついイタリア訛りで話しかけたせいで留学生と間違われ、「カッター」よりは都合がいいかとデイヴはイタリアの大家族の漁師の息子を演じてしまう。

仲良くなってみるとその嘘が苦しくなって、いつかは告白しなければと悩むわけだが、憧れのイタリアのレーシング・チームが町のロードレースにゲストとしてやって来た後、意外な形で踏ん切りが付く事になる。

一度はビンタを食らったデイヴですが、最後のお別れは爽やかでしたなぁ。

大学のカフェテリアで乱闘騒ぎを起こしたマイク達と男子学生達の融和を図るべく、もうすぐ行われる学内の自転車レースに町の代表チームも参加することになり、デイヴ等4人組が選ばれる。この自転車レースが映画のクライマックスになるのは言わずもがな。展開は些か予定調和的ではありますが、レーサー出身のイェーツがきちんと描いているので、結末を知っていてもラストはつい拳を握ってしまいますな。

点描されるデイヴのエピソードの中で、微笑ましいのを一つご紹介。

町のはずれの大きな道路でデイヴが長距離の練習を開始すると、たまたまなのか、後ろからやってきた「cinzano」のマークをつけたトラックが、デイヴの伴走をしてくれる。

徐々にスピードを上げるトラックの後ろをデイヴが走り、ドライバーは窓から腕を出して、デイヴに現在のスピードを教えるのだ。40マイルから始まり、50マイル、60マイル(96キロ!)・・・。

デイヴとドライバーには何の会話もありませんが、スポーツと自転車を愛する二人の気持ちが良~く分かるシーンでした。

1979年のアカデミー賞では、作品賞、監督賞、助演女優賞(バーバラ・バリー=デイブの母親)、音楽(編曲・歌曲)賞(パトリック・ウィリアムズ)にノミネート。

この後「ガープの世界」も手がけるスティーヴ・テシックが見事、脚本賞を獲得しました。

「ブリット」、「ジョンとメリー」のピーター・イエーツ監督が「ジョンとメリー」の10年後に作った青春映画。あちらでは後にTVシリーズ化されるほどの人気を博したらしいが、日本ではallcinemaの解説曰く、<平凡な邦題のせいで>殆ど話題にならなかったらしい。確かにそれもあると思うが、出演俳優がどれも無名に近かったし、日本人受けするアイドル顔もいなかったせいではないかと思う。4人の若者グループがメインキャストのお話という事で、少し成長した"アナザー”「スタンド・バイ・ミー」みたいだけど、トラウマ体験とは無縁のとぼけたユーモラスな味わいも有り、それはイェーツの8年前の犯罪映画「ホット・ロック」を思い出させた。

*

物語の舞台は、インディアナ州ブルーミントン。名門インディアナ大学のメインキャンパスを中心とした大学町だが、かつては建築資材用の石が多く産出されて石材業でも賑わったのに、今は閉山した採石場も少なくない。金持ちの子息が多い学生達は、地元の住民を石切工を揶揄する意味で「カッター」と呼んでいて、そんなカッターの子供デイヴがこのお話の主人公だ。

物語の舞台は、インディアナ州ブルーミントン。名門インディアナ大学のメインキャンパスを中心とした大学町だが、かつては建築資材用の石が多く産出されて石材業でも賑わったのに、今は閉山した採石場も少なくない。金持ちの子息が多い学生達は、地元の住民を石切工を揶揄する意味で「カッター」と呼んでいて、そんなカッターの子供デイヴがこのお話の主人公だ。デイヴと彼の幼馴染、マイク、ムーチャー、シリル。お話の始まりは高校卒業後の半年も過ぎた頃で、彼ら4人組は大学にも行かず、就職もせず、まるで学生時代の夏休みの延長のようにだらだらと過ごしていた。

冒頭に登場する雨水が溜まって巨大なプールのようになっている採石場の跡地が印象的な光景で、ここはデイヴ達の遊び場所になっており、この後もたびたび登場する。

デイヴに扮するのは、「いちご白書」のブルース・デービソンを明るく開放的な性格にしたようなデニス・クリストファー。

自転車が趣味のデイブは、ロードレースが盛んなイタリアに憧れており、部屋の壁はイタリアのレースチームのポスターだらけ、いつもかけるレコードはイタリアン・オペラ、イタリア語の辞書は常に携帯しているというイタリアかぶれだ。小さい頃は身体が弱かったという母親の台詞があるので、自転車を薦めたのはこの母親かも知れない。自転車レースでは入賞の常連にまでなっている。

元「カッター」で今は中古車販売会社を個人経営しているデイブの父親は、1年間は浪人させてくれと言った息子を容認したけれど、毎日のように自転車の練習を欠かさず、『パパ』『ママ』とイタリア人のように自分達を呼ぶのが癪に障っていた。将来計画を持っていないのならさっさと就職させろと母親には言っている。

デニス・クエイド扮するマイクは、フットボールの花形選手だった高校時代が忘れられずにいた。地方紙には毎年のように大学のスター選手の話題が載るが、今や自分は唯のマイクであり、やがては忘れ去られる運命であるのが寂しかった。4人組の中で唯一車を持っているが、警官をしている兄には、揉め事を起こしたら車を取り上げるぞと釘を刺されている。

ムーチャーに扮するのは、子役出身でこの映画の3年前の「がんばれ!ベアーズ」で注目されたジャッキー・アール・ヘイリー。

ムーチャーがカチンと来るのがチビ(ショーティ)と呼ばれることで、腕っ節では大きな男に負けないようにと家の中ではバーベルを使って身体を鍛えている。自分より少し背の高い彼女がいて、既に働いている彼女とは相思相愛である。

4人の中で唯一大学受験を経験したのが、この映画がデビュー作のダニエル・スターン扮するシリル。

受験に失敗した彼を慰めようと、父親はギターを買ってくれた。高校時代、シリルはバスケットをしていた。

序盤は、そんな彼らの大人への階段を上りたくはないが何時までも子供ではいられないという人生探しの時間が描かれ、その後は、石切場のプールにやってきた大学生との軋轢、そしてデイブが一目ぼれする女子大生キャサリンとの恋のエピソードが絡んでくる。

原題は【BREAKING AWAY】。「自立」、「独り立ち」みたいな意味でしょうか。

キャサリンに扮するのはIMDbに仙台生まれと書かれているロビン・ダグラス。嫌味のないアメリカン・ビューティーですが、TVでの活躍の方が多いようです。

キャンパス内でキャサリンを見かけたデイヴは、彼女がスクーターからノートを落とすのを目撃、すかさずそれを拾って自転車で追いかけて渡す。いつもの癖で、ついイタリア訛りで話しかけたせいで留学生と間違われ、「カッター」よりは都合がいいかとデイヴはイタリアの大家族の漁師の息子を演じてしまう。

仲良くなってみるとその嘘が苦しくなって、いつかは告白しなければと悩むわけだが、憧れのイタリアのレーシング・チームが町のロードレースにゲストとしてやって来た後、意外な形で踏ん切りが付く事になる。

一度はビンタを食らったデイヴですが、最後のお別れは爽やかでしたなぁ。

大学のカフェテリアで乱闘騒ぎを起こしたマイク達と男子学生達の融和を図るべく、もうすぐ行われる学内の自転車レースに町の代表チームも参加することになり、デイヴ等4人組が選ばれる。この自転車レースが映画のクライマックスになるのは言わずもがな。展開は些か予定調和的ではありますが、レーサー出身のイェーツがきちんと描いているので、結末を知っていてもラストはつい拳を握ってしまいますな。

点描されるデイヴのエピソードの中で、微笑ましいのを一つご紹介。

町のはずれの大きな道路でデイヴが長距離の練習を開始すると、たまたまなのか、後ろからやってきた「cinzano」のマークをつけたトラックが、デイヴの伴走をしてくれる。

徐々にスピードを上げるトラックの後ろをデイヴが走り、ドライバーは窓から腕を出して、デイヴに現在のスピードを教えるのだ。40マイルから始まり、50マイル、60マイル(96キロ!)・・・。

デイヴとドライバーには何の会話もありませんが、スポーツと自転車を愛する二人の気持ちが良~く分かるシーンでした。

1979年のアカデミー賞では、作品賞、監督賞、助演女優賞(バーバラ・バリー=デイブの母親)、音楽(編曲・歌曲)賞(パトリック・ウィリアムズ)にノミネート。

この後「ガープの世界」も手がけるスティーヴ・テシックが見事、脚本賞を獲得しました。

・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】

(1973/ジェームズ・ブリッジス監督・脚本/ティモシー・ボトムズ、リンゼイ・ワグナー、ジョン・ハウスマン、ジェームズ・ノートン、グレアム・ベッケル、エドワード・ハーマン、クレイグ・リチャード・ネルソン、ロバート・リディアード/112 分)

<ネタバレあり>

去年の2月にNHK-BSで放送されて録画していたもの。実に35年ぶりの再会です。【原題:THE PAPER CHASE】

去年の2月にNHK-BSで放送されて録画していたもの。実に35年ぶりの再会です。【原題:THE PAPER CHASE】

以前、「アレで思い出した、“リンゼイ・ワグナー”」という記事に、この映画のタイトルは出していましたが、そのリンゼイ・ワグナーの2作目の映画でした。

ハーバード・ロー・スクールの学生達の勤勉ぶりを描いた映画で、とにかく勉強、勉強の日々。主人公はミネソタ出身の男子学生、ジェームズ・ハート(ボトムズ)。彼の経験するロー・スクールでのストイックな学園生活、厳しい授業、そして思いがけない恋。それらを通して成長していくジェームズが描かれます。

この映画でアカデミー助演男優賞を獲ったジョン・ハウスマン扮する契約法担当のキングスフィールド教授の授業が厳しく、ジェームズも初日の授業で予習を忘れて叱責され、終わってからトイレで吐いてしまう。それ程、緊張感のある授業風景が度々出てくる映画です。

ハーバード・ロー・スクールは法科の専門大学院で、入ってくるのは大学を優秀な成績で卒業した学生が多い。監督のジェームズ・ブリッジスは、学生達の生い立ちとか家庭環境についてはなるべく触れず、とにかく学園生活の中の勉学風景を中心に描いています。

ジェームズはフォード(ベッケル)という学生に誘われ彼の勉強会に入ります。個別に勉強するよりも、単位別に担当者を決めて学年末の試験に備えたレポートをまとめ、コピーし合った方が効率がいいだろうということです。その時その時の授業に関しても、予習、復習で意見交換もできる、そういう勉強会を作るわけです。ところが、日々の授業の中で教授の問いかけに答えられず、脱落していく学生も出てくる。勉強会でも、お互いに助け合えるという甘えを持っている学生もいれば、勉強会仲間もライバルの一人だと考えている者もいる。主に描かれる学生は、この勉強会に参加している6人で、彼らの変遷がストーリーの一端を担っています。

ケビンという学生は既婚者で、ジェームズやフォードは学生寮に入っています。フォードは最初から積極的に手を挙げて意見を言うタイプで、ジェームズは当てられたら答えるが、なるべく目立たないようにしているタイプ。ケビンはテキストの事例等を記憶することは得意だが、帰納的な結論を出す事が出来ず段々と自信を無くしていく。ケビンに接するジェームズの態度に彼のあたたかい人間性がほの見えるのですが、ケビンの苦悩がこの学校の厳しさを如実に表しています。彼の妻とのエピソードも痛々しい。

当初は6人だった勉強会も、最後は3人だけになる。自滅する者、仲違いして脱会する者。

学年末の試験前、寮にいては他の学生からの質問責めにあって自分たちの勉強が出来ないと、ジェームズとフォードはホテルに逃げて最後の追い込みに励みます。優秀な成績で卒業できた者には、ニューヨークの弁護士事務所の高給取りの道が待っているのでしょうが、落第すれば元も子もない。入学するのさえ難しい大学院で、必死で頑張る学生達の姿には、今も考えさせられる部分が多いのではないでしょうか。

そんなジェームズにも出逢いはあります。夜、お腹がすいたのでピザ屋に行った帰り、『誰かにつけられてるの』と助けを求めてきた女性です。名前はスーザン(ワグナー)。

その夜は彼女の家まで送っただけですが、美しい彼女が忘れられず、数日後に『近くに来たから』と家を訪ねます。2度目の出逢いでベッドインという展開なのに、情熱的な描写がないのも当時の風潮を想像させますね。むしろ、今よりあっけらかんとしているかも。

実は彼女はキングスフィールド教授の娘で、既婚者だが夫とは別居中という身の上。彼女との関係もジェームズの学園生活に影響を与えていきます。スーザンの夫も教授の教え子だが、どうやら落ちこぼれ。学生時代から落ちこぼれなのか、卒業後に実社会で落ちこぼれたのかは分かりません。作劇上から推測すれば、卒業後に実社会に対応できなかったと考えるのが妥当でしょう。何故なら、スーザンはジェームズの素朴な人間性に惹かれており、教授に振り回されてデートをキャンセルした彼に辛く当たるからです。詳しくいえば、教授に論文の執筆の手伝いを頼まれて、デートの先約があるのを知りながら引き受けてしまうジェームズに教授に取り入ろうとする下心(ジェームズ本人には意識がなかったとも言えるが)が見えたからです。

ある映画サイトの解説では、<そして、全ての競争に勝った青年もまた、勉学だけの青春に虚しさを覚えるのだった……。>と結論づけていましたが、私はラストシーン(成績表の入った封筒を、封も切らずに紙飛行機にして海に飛ばしてしまうジェームズ)をそんな風には考えませんでした。

映画は1年生の終了までが描かれていて、優秀な成績だった主人公には、この後も2年間の学校生活が待っているわけで、彼が虚しさを覚えて退学するようには見えません。教授は学生の名前を覚えない冷たい人間ですが、そんな事に怯まずに、我が道を行く、そんな自信と決意を持てるようになったとの印象を持ちました。

室内や夜のシーンが多い画面は全体に落ち着いたトーンで、人物の内面の緊張感を出す為かミドルショットが多くて、「インテリア (1978)」を思い出しました。

カメラはゴードン・ウィリス。アラン・J・パクラやウディ・アレンとの仕事が多い人で、後で「インテリア」も彼の仕事だと分かって驚きました。「コールガール (1971)」、「大統領の陰謀 (1976)」、「アニー・ホール (1977)」、「マンハッタン (1979)」、「カイロの紫のバラ (1985)」、「推定無罪 (1990)」も彼の作品です。

1973年のアカデミー賞では助演男優賞以外にも、脚色賞、音響賞にノミネートされたそうです。又、ジョン・ハウスマンはゴールデン・グローブでも助演男優賞に輝いたそうです。

何を考えているのか分からない、人間らしい感情を表に出さない大学教授の、学生達を威圧するような存在感はお見事でした。尚、この教授の奥さん(つまり、スーザンの母)は、心の病に罹っているという設定で、登場シーンは有りませんでした。あの教授が旦那さんなら、さもありなん。

<ネタバレあり>

去年の2月にNHK-BSで放送されて録画していたもの。実に35年ぶりの再会です。【原題:THE PAPER CHASE】

去年の2月にNHK-BSで放送されて録画していたもの。実に35年ぶりの再会です。【原題:THE PAPER CHASE】以前、「アレで思い出した、“リンゼイ・ワグナー”」という記事に、この映画のタイトルは出していましたが、そのリンゼイ・ワグナーの2作目の映画でした。

ハーバード・ロー・スクールの学生達の勤勉ぶりを描いた映画で、とにかく勉強、勉強の日々。主人公はミネソタ出身の男子学生、ジェームズ・ハート(ボトムズ)。彼の経験するロー・スクールでのストイックな学園生活、厳しい授業、そして思いがけない恋。それらを通して成長していくジェームズが描かれます。

この映画でアカデミー助演男優賞を獲ったジョン・ハウスマン扮する契約法担当のキングスフィールド教授の授業が厳しく、ジェームズも初日の授業で予習を忘れて叱責され、終わってからトイレで吐いてしまう。それ程、緊張感のある授業風景が度々出てくる映画です。

ハーバード・ロー・スクールは法科の専門大学院で、入ってくるのは大学を優秀な成績で卒業した学生が多い。監督のジェームズ・ブリッジスは、学生達の生い立ちとか家庭環境についてはなるべく触れず、とにかく学園生活の中の勉学風景を中心に描いています。

ジェームズはフォード(ベッケル)という学生に誘われ彼の勉強会に入ります。個別に勉強するよりも、単位別に担当者を決めて学年末の試験に備えたレポートをまとめ、コピーし合った方が効率がいいだろうということです。その時その時の授業に関しても、予習、復習で意見交換もできる、そういう勉強会を作るわけです。ところが、日々の授業の中で教授の問いかけに答えられず、脱落していく学生も出てくる。勉強会でも、お互いに助け合えるという甘えを持っている学生もいれば、勉強会仲間もライバルの一人だと考えている者もいる。主に描かれる学生は、この勉強会に参加している6人で、彼らの変遷がストーリーの一端を担っています。

ケビンという学生は既婚者で、ジェームズやフォードは学生寮に入っています。フォードは最初から積極的に手を挙げて意見を言うタイプで、ジェームズは当てられたら答えるが、なるべく目立たないようにしているタイプ。ケビンはテキストの事例等を記憶することは得意だが、帰納的な結論を出す事が出来ず段々と自信を無くしていく。ケビンに接するジェームズの態度に彼のあたたかい人間性がほの見えるのですが、ケビンの苦悩がこの学校の厳しさを如実に表しています。彼の妻とのエピソードも痛々しい。

当初は6人だった勉強会も、最後は3人だけになる。自滅する者、仲違いして脱会する者。

学年末の試験前、寮にいては他の学生からの質問責めにあって自分たちの勉強が出来ないと、ジェームズとフォードはホテルに逃げて最後の追い込みに励みます。優秀な成績で卒業できた者には、ニューヨークの弁護士事務所の高給取りの道が待っているのでしょうが、落第すれば元も子もない。入学するのさえ難しい大学院で、必死で頑張る学生達の姿には、今も考えさせられる部分が多いのではないでしょうか。

そんなジェームズにも出逢いはあります。夜、お腹がすいたのでピザ屋に行った帰り、『誰かにつけられてるの』と助けを求めてきた女性です。名前はスーザン(ワグナー)。

その夜は彼女の家まで送っただけですが、美しい彼女が忘れられず、数日後に『近くに来たから』と家を訪ねます。2度目の出逢いでベッドインという展開なのに、情熱的な描写がないのも当時の風潮を想像させますね。むしろ、今よりあっけらかんとしているかも。

実は彼女はキングスフィールド教授の娘で、既婚者だが夫とは別居中という身の上。彼女との関係もジェームズの学園生活に影響を与えていきます。スーザンの夫も教授の教え子だが、どうやら落ちこぼれ。学生時代から落ちこぼれなのか、卒業後に実社会で落ちこぼれたのかは分かりません。作劇上から推測すれば、卒業後に実社会に対応できなかったと考えるのが妥当でしょう。何故なら、スーザンはジェームズの素朴な人間性に惹かれており、教授に振り回されてデートをキャンセルした彼に辛く当たるからです。詳しくいえば、教授に論文の執筆の手伝いを頼まれて、デートの先約があるのを知りながら引き受けてしまうジェームズに教授に取り入ろうとする下心(ジェームズ本人には意識がなかったとも言えるが)が見えたからです。

ある映画サイトの解説では、<そして、全ての競争に勝った青年もまた、勉学だけの青春に虚しさを覚えるのだった……。>と結論づけていましたが、私はラストシーン(成績表の入った封筒を、封も切らずに紙飛行機にして海に飛ばしてしまうジェームズ)をそんな風には考えませんでした。

映画は1年生の終了までが描かれていて、優秀な成績だった主人公には、この後も2年間の学校生活が待っているわけで、彼が虚しさを覚えて退学するようには見えません。教授は学生の名前を覚えない冷たい人間ですが、そんな事に怯まずに、我が道を行く、そんな自信と決意を持てるようになったとの印象を持ちました。

*

室内や夜のシーンが多い画面は全体に落ち着いたトーンで、人物の内面の緊張感を出す為かミドルショットが多くて、「インテリア (1978)」を思い出しました。

カメラはゴードン・ウィリス。アラン・J・パクラやウディ・アレンとの仕事が多い人で、後で「インテリア」も彼の仕事だと分かって驚きました。「コールガール (1971)」、「大統領の陰謀 (1976)」、「アニー・ホール (1977)」、「マンハッタン (1979)」、「カイロの紫のバラ (1985)」、「推定無罪 (1990)」も彼の作品です。

1973年のアカデミー賞では助演男優賞以外にも、脚色賞、音響賞にノミネートされたそうです。又、ジョン・ハウスマンはゴールデン・グローブでも助演男優賞に輝いたそうです。

何を考えているのか分からない、人間らしい感情を表に出さない大学教授の、学生達を威圧するような存在感はお見事でした。尚、この教授の奥さん(つまり、スーザンの母)は、心の病に罹っているという設定で、登場シーンは有りませんでした。あの教授が旦那さんなら、さもありなん。

・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】

■ YouTube Selection (予告編)

■ Information&Addition

※gooさんからの告知です:<「トラックバック機能」について、ご利用者数の減少およびスパム利用が多いことから、送受信ともに2017年11月27日(月)にて機能の提供を終了させていただきます>[2017.11.12]

●2007年10月にブログ名を「SCREEN」から「テアトル十瑠」に変えました。

●2021年8月にブログ名を「テアトル十瑠」から「テアトル十瑠 neo」に変えました。姉妹ブログ「つれづる十瑠」に綴っていた日々の雑感をこちらで継続することにしたからです。

●コメントは大歓迎。但し、記事に関係ないモノ、不適切と判断したモノは予告無しに削除させていただきます。

◆【著作権について】 当ブログにおける私の著作権の範囲はテキスト部分についてのみで、また他サイト等からの引用については原則< >で囲んでおります。 ★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)

★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)

*

●映画の紹介、感想、関連コラム、その他諸々綴っています。

●2007年10月にブログ名を「SCREEN」から「テアトル十瑠」に変えました。

●2021年8月にブログ名を「テアトル十瑠」から「テアトル十瑠 neo」に変えました。姉妹ブログ「つれづる十瑠」に綴っていた日々の雑感をこちらで継続することにしたからです。

●コメントは大歓迎。但し、記事に関係ないモノ、不適切と判断したモノは予告無しに削除させていただきます。

*

◆【管理人について】

HNの十瑠(ジュール)は、あるサイトに登録したペンネーム「鈴木十瑠」の名前部分をとったもの。由来は少年時代に沢山の愛読書を提供してくれたフランスの作家「ジュール・ヴェルヌ」を捩ったものです。

◆【著作権について】 当ブログにおける私の著作権の範囲はテキスト部分についてのみで、また他サイト等からの引用については原則< >で囲んでおります。

*

★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)

★

バナー作りました。リンク用に御使用下さい。時々色が変わります。(2009.02.15)