きょうも33℃まで上がりました~

昨日も最高気温32℃の中、曇り

の予報で少しは楽に行けるかな?と・・・

の予報で少しは楽に行けるかな?と・・・

滋賀県大津市、琵琶湖を見下ろす眺めの良い「日吉東照宮」へ出かけましたが、

汗びっしょりで廻ってきました

滋賀県側から比叡山に登るケーブル坂本駅のすぐ近くに「日吉東照宮」があります。

ケーブルカーが停車中!

この奥、左が駐車場。

「日吉大社」前の駐車場からはこの下から上がります~

事前に調べると、かなり急な石段でケーブル駅から上がるのが近いと知りました。

琵琶湖が!

平日に行く予定でしたが、10:00~16:00 土日・祝日のみ拝殿での殿内拝観可。唐門手前からは常時参拝できます。

やはり、拝殿・本殿の拝観も!と祝日に!

透塀がめぐらされた 「唐門」

「唐門」

徳川家康公(1541-1616)の没後、彼を大権現(だいごんげん)と讃えて僧天海(てんかい)が縁の地に建てた東照宮のうちの1つです。現在の社殿は江戸時代前期(西暦1634年)に完成しました。明治時代以降は、日吉大社の末社となっています。

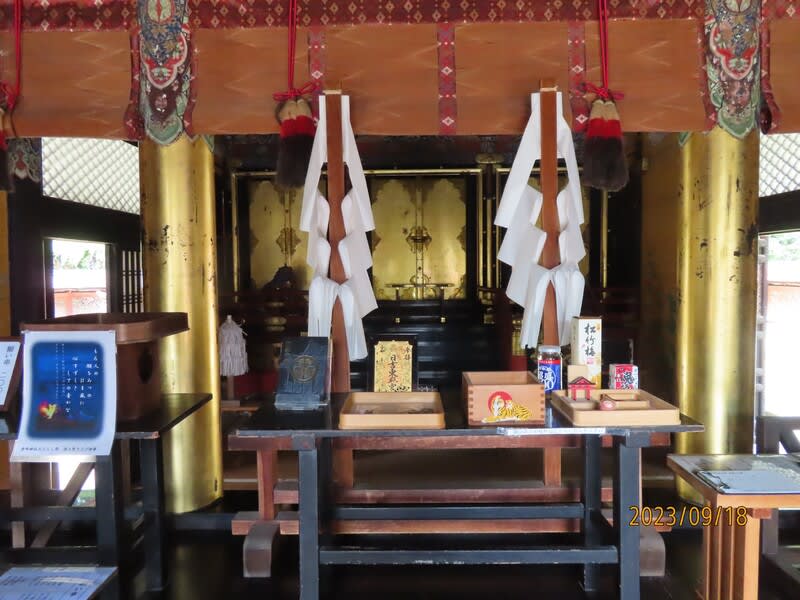

透塀(すきべい)がめぐらされた唐門(からもん)をくぐると、日光東照宮に劣らず素晴らしい社殿が眼前に迫ります。前方が拝殿、後方が本殿で2つの建物を石の間がつなぐという、いわゆる権現造といわれる構造をとり、いずれも総黒漆塗り・極彩色の豪華な社殿は目を見はるばかりです。また、彫刻や装飾も絢欄豪華さを極めています。

〈国指定重文〉本殿 拝殿 石の間 透塀唐門 (滋賀県観光サイトより)

唐門の彫刻

拝殿へ・・・

日吉東照宮のご祭神は、徳川家康公・日吉大神・摩多羅神。

お参りを・・・

日吉東照宮の御由来

ご祭神は、中央に徳川家康公・向かって右側に日吉大神・向かって左側に摩多羅神の3柱をお祀りしています。

この三柱を合わせて、東照三所大権現といいます。

明治の御世に至るまで延暦寺の管轄下にありましたが、神仏分離令が出されるとともに日吉大社の管轄となって、1876年(明治9年)には摂社に制定されました。

東照宮造営の経過は、1616年に徳川家康公の没後、その遺命により静岡県久能山に祀られて、1年後には日光に祀られました。

現在見られる様な本殿と拝殿を石の間で繋ぐ、『権現造り』の発祥は日吉東照宮と言われています。

日吉東照宮は1923年に造営され、その後、僅かの歳月にもかかわらず寛永年間(1624~1644年)に再建着工し、1634年7月には勅使を迎えて盛大に正遷座が斎行されました。その秋に日光東照宮も再建に着工し、1636年春に正遷座されている事をみても、日吉東照宮が日光の雛形となったと言えます。

(神社参拝図鑑よりお借りしました)

拝殿の奥が本殿

拝殿の奥が本殿

拝殿と本殿の間に石の間で繋ぐ「権現造り」

拝殿左から

唐門からの眺め

境内からも素晴らしい眺めで

微かに「琵琶湖大橋」

途中から折れたような桜の木

支えられてますが元気~

お花見の頃にまた!!!と・・・

日光東照宮は行く機会がなかったのですが、距離的に近く名神高速道路を利用(1時間半ほど)の大津で「徳川家康公」に出会えました~