土曜・日曜とお出かけ日和のいいお天気

でしたが・・・

でしたが・・・

息子家族が帰省、近場のお出かけでしたがバタバタの二日間で 前記事「平等院」のつづきが書けずに日が空いてしまいました

前記事「平等院」のつづきが書けずに日が空いてしまいました

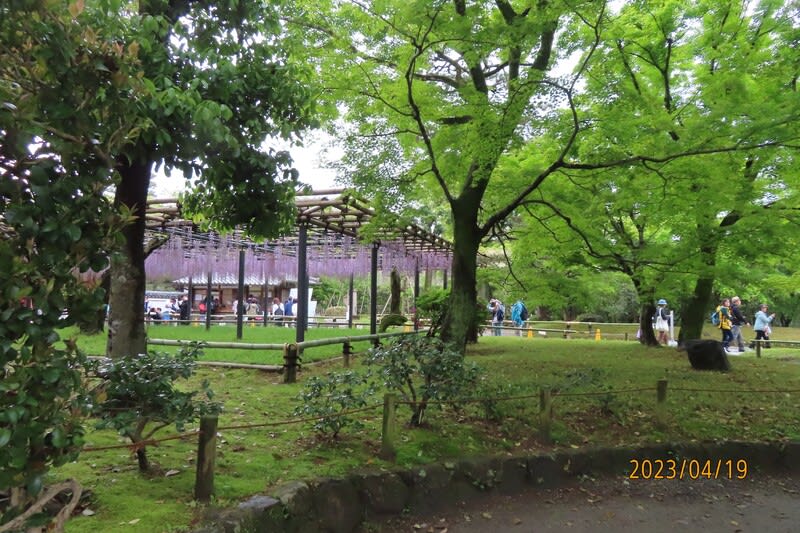

「平等院」南門から出て、昼食後「宇治公園」へ・・・

「喜撰橋」から

「観光通船」

修学旅行生が下りてきました。

向こう岸は「鵜飼」船乗り場

「喜撰橋」を渡って・・・

「塔の島」に

日本最大の石塔。

塔の島にそびえる、高さ15メートルの石塔。これは、石塔としてはわが国最大で、重要文化財に指定されています。1286年に西大寺の僧・叡尊によって建立されましたが、そのいきさつが現代に伝わっています。叡尊は、まず朝廷の命により宇治橋の修復をおこないました。同時に、そのころ宇治川一帯でおこなわれていた網代漁を禁止するとともに、上流の中州に網代の木具や漁具を埋め、その上にこの石塔を建立して、魚霊の供養と宇治橋の安全を祈ります。その後、石塔は、洪水や地震でたびたび倒壊。現在のものは明治時代末期に発掘され、修造されたものです。(京都府HPより)

「観流橋」方面

宇治川の鵜飼は、平安時代にはすでに行われていたと言われています。 天禄2年(971)奈良の長谷寺に参詣した藤原の道綱の母は、その往復に宇治を過ぎて、川岸から鵜飼を見物しています。 彼女が残した「蜻蛉日記では」、川幅一杯に数え切れぬほどの鵜舟が出て、それぞれにかがり火を焚き舟べりをたたいて、夜通し鮎を捕りつづけている様子が、興味深く書き留められています。 当時は、宇治川の風物詩、氷魚を捕る網代とともに、盛んに行われていたようです。 平安時代の後期になると仏教の教えの影響をうけて次第に宇治川での殺生が戒められるようになりました。 西大寺の僧 叡尊は、宇治川における殺生の全面的禁断を命じる太政官符により、浮島のあたりに漁具・漁舟を埋め、日本最大の十三重石塔を建立し魚霊を供養し、宇治橋の再興を行いました。そして平安貴族の衰微とともに、宇治川の鵜飼も衰退していきました。

現在の鵜飼は、大正15年に再興し、宇治の夏の風物詩となっています。(宇治川観光協会HPより)

鵜飼は7/1 ~9/30 開催!

風折烏帽子に腰みの姿の伝統的な装束で鵜飼を行います。夏の鵜飼シーズンは、もちろんのこと、シーズン以外の時も鵜の世話をしています。宇治川では、鵜匠は6羽の鵜を操り鵜飼を行います。(宇治川観光協会よりお借りしました)

うみうのウッティー

*体調等の都合によりウッティーが出演しない場合もあります。(宇治川観光協会よりお借りしました)

堂内には入らずに外観だけですが・・・

堂内には入らずに外観だけですが・・・

後で周ります。

後で周ります。

「平等院 南門」が目の前の駐車場に!

「平等院 南門」が目の前の駐車場に!

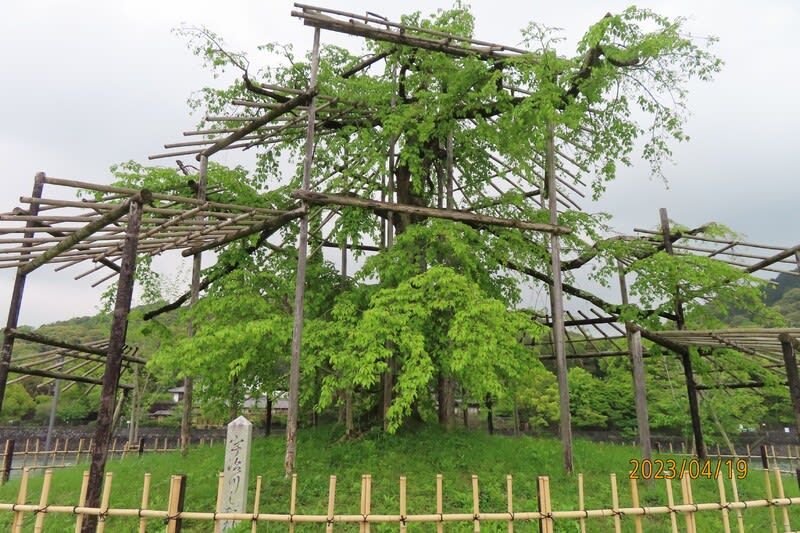

白い藤の花

白い藤の花

(京都は曇り

(京都は曇り の予報!)

の予報!)

(南門を振り返って・・・)

(南門を振り返って・・・)

から・・・でます。

から・・・でます。

「中秋の名月」煌々と美しい名月を愛でながら帰宅しました

「中秋の名月」煌々と美しい名月を愛でながら帰宅しました

仮設遊歩道が!

仮設遊歩道が!

ここで引き返します!

ここで引き返します!

右が滝です!

右が滝です!