四国八十八ケ所霊場 ご開創1200年記念のバスツアー巡拝

11回目は 平成26年10月27日 64番から70番の7ヶ寺を巡りました

最初に 西条市洲の内第六十四番石鉄山(いしづちさん)前神寺を参詣しました

前神寺は 奈良時代の初め 修験道の祖 役行者小角(えんのぎょうしゃおづぬ)が

石鎚山で修行中 釈迦如来と 阿弥陀如来が 石鉄大権現となって現れ

その像を 刻んで安置し 祀ったのが開創とされています 後に 桓武天皇(在位781~806)が

病気平癒を祈願し成就されたので 七堂伽藍を建立し 金色院 前神寺と称して

勅願寺としました 以来 皇室の信仰が篤く 文徳高倉 後鳥羽天皇などが 仏像経典を奉納

堂塔など建立され また西条藩も祈願寺として境内に東照宮(現 西条神社)を祀られていました

弘法大師も 山岳修験の石槌山で 修行をし 求聞持法を修め 霊場にされています

寺は60番札所 横峰寺と ともに 石鎚山頂の 石鉄権現の別当寺となり

その後 明治の神仏分離令で廃寺となり 明治22年に霊場として復興したそうです

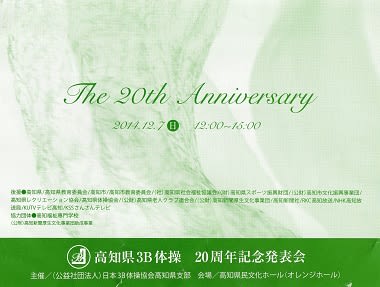

前神寺 境内図

前神寺 参道の入口に 狛犬さん

愛媛県砥部町の詩人 坂村真民の句碑もあります

惣門

バスは 惣門内にある 駐車場へ

バスから 下りると 極楽橋で一礼して 境内に進みます

右手に 手水場

左手に庫裏・納経所があります

鐘楼

鐘楼の左に 忠霊塔

先代住職像

祖師「善識上人」左と「善尭上人 」

上人像を右に曲がると 左手に 大師堂

右手に 金毘羅堂

修行大師像

水子地蔵尊

十三仏堂とつづきます

参道の左側に 石垣に掘りこんだお堂に

穴薬師如来と穴地蔵菩薩が祀られています

浄土橋

渡って石段を上ると正面の奥に本堂があります

石段の右手前に 御滝行場の不動尊

かつては 石鉄権現の別当寺で 修験者達が入山前に 滝打ち修行が行われていたと言われています

いまは水量が少なくなって 不動尊が祀られ 「お滝行場の不動尊」と呼ばれ お金を投げて

不動尊に張り付くと 願いが叶うと伝えられ 周に一円玉が沢山張り付いたり 散らばったりしています

一円玉の貼り付けは30年位前から始まったそうです

お滝行場の不動尊の奥に 稲荷堂 と 弁天堂があります

石段を上ると 右手に 護摩堂と

薬師堂 が並んでいます

薬師堂の左に 石鉄権現堂への石段があります

毎月20日夜の7時30分から 開かれる権現さまの縁日に

小さな3体の蔵王権現が ご開帳され

身体の悪い部分や 痛いところの 平癒を祈願するそうです

本堂

石段を上ると正面奥に本堂 左右に長い回廊が建てられ 静寂な中に 凜とした本堂です

ご本尊 阿弥陀如来

ご真言 おん あみりた ていぜい から うん

ご真言を唱えると どんなに 極悪非道の人でも 死後は阿弥陀如来さまに

導かれ 極楽往生ができるよう 生まれ変われる 仏さまです

毎年7月1日に行われる 石鎚山お山開きは 大勢の信者で賑わい

石鎚山に参拝する前に前神寺の御本尊に祈願して登るとされています

三つ葉葵紋

江戸時代の西条藩主 松平氏が祈願寺として東照宮(徳川家康)を祀り

寺紋である 三つ葉葵紋が許されたといいます

石仏

広い境内の周りには老木が生い茂り 片隅に石仏やお地蔵さまが祀られています

つぎ西条 川之江ICを経て65番札所 三角寺まで 約50km バスで約50分です

おしまい