四国八十八ケ所霊場 ご開創1200年記念のバスツアー巡拝 12回目

平成26年11月16日 弘法大師 誕生の地75番 五岳山 善通寺を参詣しました

善通寺は 弘法大師が 唐から帰国された807年 仏教真言宗を 広く普及させる

勅許を得て先祖の菩提供養の寺として 父親から譲り受けた 四町四方の地に

恩師の恵果和尚の住した青龍寺にならって 6年の歳月をかけ堂塔を建立し

父の名前 善通(よしみち)をとって善通寺と号し霊場に定められ 鎌倉時代に

佐伯家の邸宅跡に 誕生院が建立され 別々のお寺でしたが 明治時代に

善通寺として一つのお寺となり 真言宗善通寺派の総本山になっています

京都の東寺 高野山の金剛峯寺とともに 空海三大霊場でもあり

四国霊場75番札所でもあります

(はじめに 創建地(東院) つぎに誕生院(西院)に分けて投稿します)

日曜日のため 駐車場はバス 乗用車で 満杯

駐車場に立つ 空海記念碑

同じく駐車場に お遍路の交通安全を祈る お地蔵さんを祀っています

同じく 正覚門建立の記念碑が建っています

駐車場からは済世橋を渡って境内に入ります

済世橋を渡り正覚門をくぐると

45000平方メートルもの境内が広がり 門は5つ 東院 西院に分かれ

豪壮な伽藍が立ち並んでいます

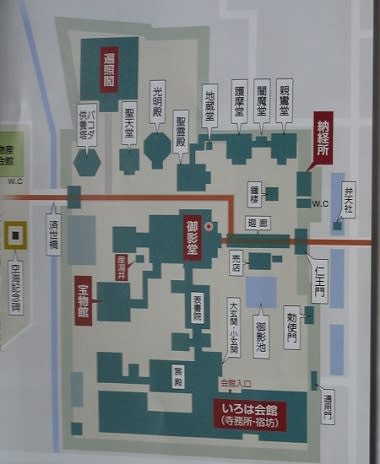

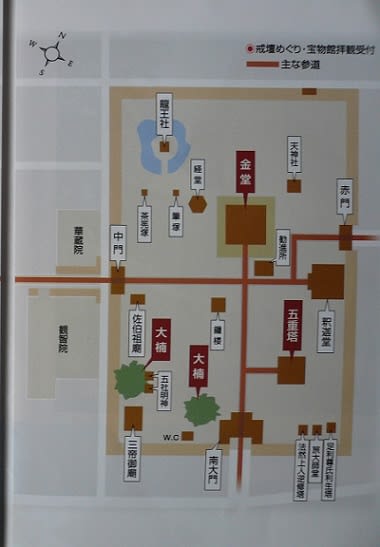

東院の案内図

西院から八脚仁王門 (1907年建築 国登録有形文化財)をくぐり東院へ

西院側からは大草鞋の奉納 東院側は梵字の紙が貼られ

仁王門さんは留守をしていました

極楽掘りに架かる はつか橋を渡ります

はつか橋を渡ると右に観智院内の集合のお墓(納骨堂)

上に立っているのは弘法大師像 石柱には「昼夜愍萬民住普賢悲願」と書いています

つづいて 観智院

大師が善通寺開山と同時に建立され ご本尊十一面観音菩薩(子安観音)を祀られ

子授け 安産で信仰されています

左に 華蔵院 ご本尊に商売繁盛の守り神 毘沙門天をお祀りしています

中門 (国登録有形文化財)くぐると 東院の境内が開けます

五百羅漢が境内を囲むように並んでいます

中門をくぐると右に 南大門(国登録有形文化財)からは正面に金堂があります

現在の建物は1699年上棟 国重要文化財

7間四面の二層楼の 豪壮な佇まいです

ご本尊は薬師如来坐像 像高約3m江戸中期に

御室大仏師運長法橋の作と言われています

金堂の手前に子授大師像と手水場の大石

手前に赤穂浪士 大石内蔵助さん奉納の「手洗い大石」があります

金堂の左後ろに 六角形の経堂

金堂の右手前に 金堂お守り所(売店)

金堂の右後ろに天神社 (国登録有形文化財)

東院境内に東から入る赤門です

金堂の右手に釈迦堂( 国登録有形文化財)

重厚で見事な美しい五重塔

1845年再建を開始1902(明治35)年に完成

4代目の総高45メートル 重要文化財です

南大門 (国登録有形文化財)

こちらから入ると 右手に五重塔 左手に鐘楼 正面に金堂の配置です

五社明神

大楠 (県指定天然記念物)

大楠は東院境内に2本あり 大師誕生の頃はすでに大樹で

樹齢千数百年経っていると言われています

佐伯祖廟

大師の父善通(よしみち)と母玉寄御前のご尊像をお祀りしています

「善通寺」は父善通の名前からつけられています

鐘楼 江戸時代末期再建(国登録有形文化財)

撮り残しは沢山ありますが 善通寺 東院はおわり

つづいて 誕生院 (西院)を投稿しますご覧下さい

おしまい