オフィスソフト(OfficeSoft)といったら、すぐに浮かぶのが、Excel、Word、Powerpointなどのマイクロソフトオフィスですね。

実は、マイクロソフトオフィスと同機能をもち、データ互換性のある(データが利用できる)、無料のオフィスソフトがあります。それが「OpenOffice.org」(以下、オープンオフィス)です。

マイクロソフトオフィス、購入しようとしたら、一つのソフトでも2万円以上かかるし、最新の「オフィスパーソナル2007」の通常版は5万前後もかかります。5万円でノートパソコンを買える今では、この値段は高すぎます。

まあ、職場では、他の会社の人とのデータのやり取りもあり、マイクロソフトのオフィスソフトを使わざる得ないですが、個人でこの高額なソフトの新規購入するには、少々勇気が必要です。

その点、無料でワープロ・表計算・プレゼンテーションなどの機能が使え、操作もマイクロソフトオフィスのバージョン2003以前と良く似ています。操作が似ているので、短時間のうちに慣れてきます。

オープンオフィスは、最近では、個人利用以外に、企業・団体で利用するところも出てきています。なお、最近バージョン3.0が出て、更に使い勝手がよくなりました。

それにしても、マイクロソフトオフィスはバージョン2007になって、ずいぶん操作方法が変わりました。以前、店頭でVistaのパソコンを少し操作したときバージョン2007も操作したところ、操作メニュ等が大きく変わっており、何故、これほどまでに変えるのか不思議になったものです。

なお、このOffice 2007での大幅な変更の為、OpenOffice.orgに移行するところも出てきています。この傾向は、今後増えるかもしれません。

OpenOffice.org移行の理由はMS Office 2007での大幅な変更

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081028/317965/

■

■ 「OpenOffice.org」(オープンオフィス)の概要

■

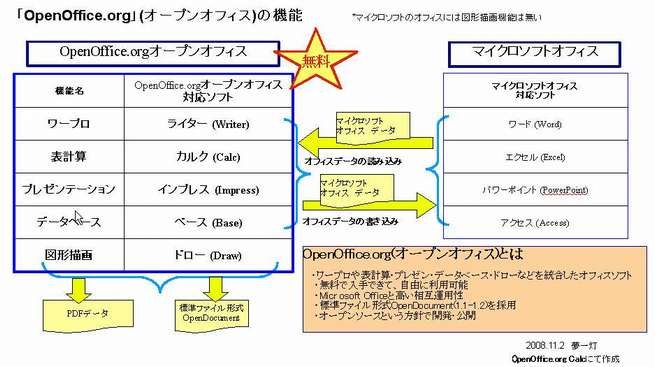

オープンオフィスは、無料でありながら、マイクロソフトオフィスと同等の機能、更に図形描画機能まであります。操作もマイクロソフトオフィスに似ています。

・ワープロや表計算・プレゼンツールなどを統合したオフィスソフト

・Windows、Linux、MacOSなど、どのようなOSでも利用可能

・無料で入手できて、誰でも自由に利用できる

・マイクロソフトオフィスと高い互換性

マイクロソフトオフィスのファイルを読み書きできる

バージョン2007のdocxファイル形式にも対応(一部制限有)。

・操作は、マイクロソフトオフィス(バージョン2003以前)とよく似ている

・作成したデータをPDF形式で出力できる

(注)概要を表計算:カルク (Calc)で描いてみましたので、参考にして下さい

(1) ワープロ: ライター (Writer) ・・ワード (Word)に対応

(2) 表計算: カルク (Calc) ・・エクセル (Excel)に対応

(3) プレゼンテーション: インプレス (Impress)・・パワーポイント (PowerPoint)に対応

(4) データベース: ベース (Base) ・・アクセス (Access)に対応

(5) 図形描画: ドロー (Draw) ・・(マイクロソフトオフィスには無し)

それぞれ、マイクロソフトオフィスと互換性があり、完璧とはいきませんが、マイクロソフトオフィスのデータが利用できます。

■

■ 「OpenOffice.org」(オープンオフィス)のインストール

■

以下でソフトの入手方法、使い方の基本を分かり易く説明していますので、参考にしてください。

参考:オープンオフィスの入り口 - OpenOffice.org Wiki

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Ja.openoffice.org/documentation/start

ja: OpenOffice.org日本語プロジェクト

http://ja.openoffice.org/

★注意事項その1・・・「OpenOffice.org」には、JRE(Javaランタイム)無し版、JRE付属版の二つがあります。特別な機能や、データベース (Base)を実行するのにはJREが必要ですが、それ以外は必要ないので、通常は「OpenOffice.org(JRE無し版)」で問題ないと思います。

★注意事項その2・・・インストール中に、「ファイルの種類」画面で「ファイルの関連づけ」をきいてきますが、このチェックボックスはすべてオフのままです!!これをオンにすると、MicrosoftのOfficeの関連付けが変更されますので注意下さい!!

《補足》便利なクリップ・アート活用方法

Impress 第2回 フリーのクリップ・アートを活用:ITpro

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080909/314412/

フリーの素材を入手できる「Open Clip Art Library」

http://www.openclipart.org/

■

■ 何故、「OpenOffice.org」が便利なの?

■

参考:OpenOffice.orgの使い道

http://openoffice-docj.sourceforge.jp/wiki/Documentation/start3-scene

上記ホームページを参考に紹介します。まずは、個人ユーザー編。

(1) 格安のパソコンを買ったけど、ワープロも表計算も付いてない。 このような場合、オープンオフィスを導入することで、ワープロ、表計算、プレゼンテーションツールなどを無料で手に入れることができます。

(2) 文書ファイルを受け取ったが、開けるソフトを持ってない。 オープンオフィスは、マイクロソフトオフィスと高い互換性を持っているので、データを読むことができ、操作もよく似ており便利です。

(3) パワーポイントのようなプレゼンテーションツールがない。 パソコンに、ワープロと表計算しかないことがあります。そんなときは、オープンオフィスのプレゼンテーションツールを使いましょう。もちろん、パワーポイントのファイルも読み書きできます。

(4) パソコン勉強会を開きたい。人数分のソフトは買えない。 オープンオフィスは、無料でダウンロードして、自由に再配布できます。オープンオフィスは、インターネットから誰でも無料でダウンロードできます。さらに、自由に複製したり配布してもOK。

次は、企業・団体編です。

(1) ITシステムの運用コストを削減したい。 ライセンス料が大きな金額を占めていますが、オープンオフィスは、ライセンス料無料で入手できます。

(2) PDFファイルを顧客に渡したいが、手頃な作成ツールを持っていない。 オープンオフィスは、データをPDFファイルに変換する機能があり、PDFファイルを作成できます。

(3) 文書データを長期保存したい。閲覧ソフトはいつまで使えるのだろうか? オープンオフィスは、ずっと自由に使えます。それにファイル形式も標準規格です(OpenDocumentという名前で、国際的な専門委員会により管理)。

■

■ 「OpenOffice.org」(オープンオフィス)の各機能紹介

■

参考:OpenOffice.org公式サイト(ja: OpenOffice.org日本語プロジェクト)

http://ja.openoffice.org/

上記のOpenOffice.org公式サイトより、各機能を簡単に紹介します。

■ライター Writer:長文も楽々作成のワープロ

ライター(Writer)は、オープンオフィスのワープロ機能です。簡単な文書作成から長文まで作成でき、便利な機能が充実しています。バージョン3.0から、マイクロソフトワードとのレイアウト互換性がさらに向上。

■カルク Calc:高度な計算も簡単な表計算

カルクは、オープンオフィスの表計算機能です。大量のデータを素早く計算したり、それを元にグラフを作成したり、さらにはデータを元に分析するなんてことが簡単にできます。バージョン3.0から、横の列数が大幅に多くなり、グラフ機能も使いやすくなりました。

■インプレス Impress:発表資料を素早く作れるプレゼンツール

インプレスは、オープンオフィスのプレゼンテーションの機能です。作成した資料を画面いっぱいに表示する機能も持っています。バージョン3.0から、表の直接挿入・マルチモニター対応になりました。

■ドロー Draw:イラストを描くときに活躍する作図機能

ドローは、オープンオフィスの作図機能です。オープンオフィスのドローは独立したツールになっていて、作図したデータをファイルとして保存できます。案内図、オフィスのデスクの配置を考えるときなど便利です。

■ベース Base:大量のデータをしっかり管理するデータベース

ベースは、オープンオフィスのデータベース機能です。オープンオフィスのベースは、本格的なリレーショナル機能を持ち、データ入力フォームや帳票レポートを自在に開発できます。

■

■ オープンソースソフトウェア (OSS) とは

■

ソフトウェアのソースコード(設計図)を、公開し、誰でもそのソフトウェアの改良、再配布が行なえるようにすること、また、そのようなソフトウェアのことをいいます。

代表的なものとして、OSのLinux、OpenOffice.orgが有名ですが、DBからWebサーバ、フレームワークや開発言語まで、非常に多くのOSSが存在します。

OSSはフリーウェアと混同されることが多いですが、フリーウェアの場合、自由に「使用」可能ですが、ソースコードを公開する必要はありません。

参考:市販ソフトの代わりはコレ!--オープンソースソフト10種類

http://builder.japan.zdnet.com/news/story/0,3800079086,20362183,00.htm

実は、マイクロソフトオフィスと同機能をもち、データ互換性のある(データが利用できる)、無料のオフィスソフトがあります。それが「OpenOffice.org」(以下、オープンオフィス)です。

マイクロソフトオフィス、購入しようとしたら、一つのソフトでも2万円以上かかるし、最新の「オフィスパーソナル2007」の通常版は5万前後もかかります。5万円でノートパソコンを買える今では、この値段は高すぎます。

まあ、職場では、他の会社の人とのデータのやり取りもあり、マイクロソフトのオフィスソフトを使わざる得ないですが、個人でこの高額なソフトの新規購入するには、少々勇気が必要です。

その点、無料でワープロ・表計算・プレゼンテーションなどの機能が使え、操作もマイクロソフトオフィスのバージョン2003以前と良く似ています。操作が似ているので、短時間のうちに慣れてきます。

オープンオフィスは、最近では、個人利用以外に、企業・団体で利用するところも出てきています。なお、最近バージョン3.0が出て、更に使い勝手がよくなりました。

それにしても、マイクロソフトオフィスはバージョン2007になって、ずいぶん操作方法が変わりました。以前、店頭でVistaのパソコンを少し操作したときバージョン2007も操作したところ、操作メニュ等が大きく変わっており、何故、これほどまでに変えるのか不思議になったものです。

なお、このOffice 2007での大幅な変更の為、OpenOffice.orgに移行するところも出てきています。この傾向は、今後増えるかもしれません。

OpenOffice.org移行の理由はMS Office 2007での大幅な変更

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081028/317965/

■

■ 「OpenOffice.org」(オープンオフィス)の概要

■

オープンオフィスは、無料でありながら、マイクロソフトオフィスと同等の機能、更に図形描画機能まであります。操作もマイクロソフトオフィスに似ています。

・ワープロや表計算・プレゼンツールなどを統合したオフィスソフト

・Windows、Linux、MacOSなど、どのようなOSでも利用可能

・無料で入手できて、誰でも自由に利用できる

・マイクロソフトオフィスと高い互換性

マイクロソフトオフィスのファイルを読み書きできる

バージョン2007のdocxファイル形式にも対応(一部制限有)。

・操作は、マイクロソフトオフィス(バージョン2003以前)とよく似ている

・作成したデータをPDF形式で出力できる

(注)概要を表計算:カルク (Calc)で描いてみましたので、参考にして下さい

(1) ワープロ: ライター (Writer) ・・ワード (Word)に対応

(2) 表計算: カルク (Calc) ・・エクセル (Excel)に対応

(3) プレゼンテーション: インプレス (Impress)・・パワーポイント (PowerPoint)に対応

(4) データベース: ベース (Base) ・・アクセス (Access)に対応

(5) 図形描画: ドロー (Draw) ・・(マイクロソフトオフィスには無し)

それぞれ、マイクロソフトオフィスと互換性があり、完璧とはいきませんが、マイクロソフトオフィスのデータが利用できます。

■

■ 「OpenOffice.org」(オープンオフィス)のインストール

■

以下でソフトの入手方法、使い方の基本を分かり易く説明していますので、参考にしてください。

参考:オープンオフィスの入り口 - OpenOffice.org Wiki

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Ja.openoffice.org/documentation/start

ja: OpenOffice.org日本語プロジェクト

http://ja.openoffice.org/

★注意事項その1・・・「OpenOffice.org」には、JRE(Javaランタイム)無し版、JRE付属版の二つがあります。特別な機能や、データベース (Base)を実行するのにはJREが必要ですが、それ以外は必要ないので、通常は「OpenOffice.org(JRE無し版)」で問題ないと思います。

★注意事項その2・・・インストール中に、「ファイルの種類」画面で「ファイルの関連づけ」をきいてきますが、このチェックボックスはすべてオフのままです!!これをオンにすると、MicrosoftのOfficeの関連付けが変更されますので注意下さい!!

《補足》便利なクリップ・アート活用方法

Impress 第2回 フリーのクリップ・アートを活用:ITpro

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080909/314412/

フリーの素材を入手できる「Open Clip Art Library」

http://www.openclipart.org/

■

■ 何故、「OpenOffice.org」が便利なの?

■

参考:OpenOffice.orgの使い道

http://openoffice-docj.sourceforge.jp/wiki/Documentation/start3-scene

上記ホームページを参考に紹介します。まずは、個人ユーザー編。

(1) 格安のパソコンを買ったけど、ワープロも表計算も付いてない。 このような場合、オープンオフィスを導入することで、ワープロ、表計算、プレゼンテーションツールなどを無料で手に入れることができます。

(2) 文書ファイルを受け取ったが、開けるソフトを持ってない。 オープンオフィスは、マイクロソフトオフィスと高い互換性を持っているので、データを読むことができ、操作もよく似ており便利です。

(3) パワーポイントのようなプレゼンテーションツールがない。 パソコンに、ワープロと表計算しかないことがあります。そんなときは、オープンオフィスのプレゼンテーションツールを使いましょう。もちろん、パワーポイントのファイルも読み書きできます。

(4) パソコン勉強会を開きたい。人数分のソフトは買えない。 オープンオフィスは、無料でダウンロードして、自由に再配布できます。オープンオフィスは、インターネットから誰でも無料でダウンロードできます。さらに、自由に複製したり配布してもOK。

次は、企業・団体編です。

(1) ITシステムの運用コストを削減したい。 ライセンス料が大きな金額を占めていますが、オープンオフィスは、ライセンス料無料で入手できます。

(2) PDFファイルを顧客に渡したいが、手頃な作成ツールを持っていない。 オープンオフィスは、データをPDFファイルに変換する機能があり、PDFファイルを作成できます。

(3) 文書データを長期保存したい。閲覧ソフトはいつまで使えるのだろうか? オープンオフィスは、ずっと自由に使えます。それにファイル形式も標準規格です(OpenDocumentという名前で、国際的な専門委員会により管理)。

■

■ 「OpenOffice.org」(オープンオフィス)の各機能紹介

■

参考:OpenOffice.org公式サイト(ja: OpenOffice.org日本語プロジェクト)

http://ja.openoffice.org/

上記のOpenOffice.org公式サイトより、各機能を簡単に紹介します。

■ライター Writer:長文も楽々作成のワープロ

ライター(Writer)は、オープンオフィスのワープロ機能です。簡単な文書作成から長文まで作成でき、便利な機能が充実しています。バージョン3.0から、マイクロソフトワードとのレイアウト互換性がさらに向上。

■カルク Calc:高度な計算も簡単な表計算

カルクは、オープンオフィスの表計算機能です。大量のデータを素早く計算したり、それを元にグラフを作成したり、さらにはデータを元に分析するなんてことが簡単にできます。バージョン3.0から、横の列数が大幅に多くなり、グラフ機能も使いやすくなりました。

■インプレス Impress:発表資料を素早く作れるプレゼンツール

インプレスは、オープンオフィスのプレゼンテーションの機能です。作成した資料を画面いっぱいに表示する機能も持っています。バージョン3.0から、表の直接挿入・マルチモニター対応になりました。

■ドロー Draw:イラストを描くときに活躍する作図機能

ドローは、オープンオフィスの作図機能です。オープンオフィスのドローは独立したツールになっていて、作図したデータをファイルとして保存できます。案内図、オフィスのデスクの配置を考えるときなど便利です。

■ベース Base:大量のデータをしっかり管理するデータベース

ベースは、オープンオフィスのデータベース機能です。オープンオフィスのベースは、本格的なリレーショナル機能を持ち、データ入力フォームや帳票レポートを自在に開発できます。

■

■ オープンソースソフトウェア (OSS) とは

■

ソフトウェアのソースコード(設計図)を、公開し、誰でもそのソフトウェアの改良、再配布が行なえるようにすること、また、そのようなソフトウェアのことをいいます。

代表的なものとして、OSのLinux、OpenOffice.orgが有名ですが、DBからWebサーバ、フレームワークや開発言語まで、非常に多くのOSSが存在します。

OSSはフリーウェアと混同されることが多いですが、フリーウェアの場合、自由に「使用」可能ですが、ソースコードを公開する必要はありません。

参考:市販ソフトの代わりはコレ!--オープンソースソフト10種類

http://builder.japan.zdnet.com/news/story/0,3800079086,20362183,00.htm