柔らかく しなやかに

防災・復旧 自然に逆らわず

日本経済新聞(2020.5.24)

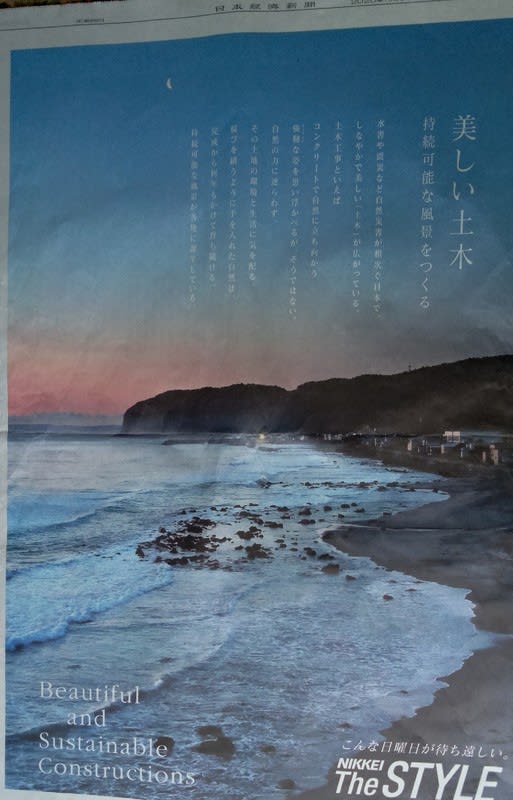

下北半島の北の果て、大間港から東に20キロ、大小の岩がごろごろ転がる木野部(きのっぷ)海岸。 ──

話の発端は、浜の高台から波打ち際までコンクリートの構造物が突然姿を見せた1990年代の初めにさかのぼる。各地に整備していた親水機能がうたい文句の国の計画の傾斜護岸の一つだったが、地元の漁師の評判は散々だった。「浜を歩くのに邪魔になるし、なにより昔から守ってきた風景が台無し、すぐにでも撤去してほしかった」(町会長を務めていた笠島武雄さん-86-)と今でもその頃の落胆が忘れられない。

国の事業だったが地元で思案の末に辿り着いたのはコンクリート護岸を解体し海中に「移設」するアイディアだった。防災と景観を同時に実現しようとするものだった。2003に完成した新しい構造物は「低天端幅広消波堤」といい、浜から80メートルの沖の海底に波のエネルギーを最初に受け止めるブロックが隠れている。その内側に緩傾斜堤だったコンクリートを沈め、上に大小の波消し岩を置いた。第二の構造物はすべて海の中。

無造作に並べただけに見える岩は、しかし、しなやかな強さを発揮する。冬の荒波を受ければさすがの巨岩も耐えきれず後ずさるが「逆にそれが岩と岩の組み合わせを安定させ、より強固になっていく」と海岸保全の活動をするNPOの角本孝夫理事長。「放っておいても壊れないのでメンテナンス費用があまりかからない。なにより昔の海の恵みが帰ってきた」と。

海岸には砂浜が復活し、磯には小魚や海藻が戻ってきた。ちょうど今ごろ、北の海は特産のうにのシーズンを迎える。(要約)

☆

他の事例も紹介しながら 新聞の特集記事は、

自然の力に逆らわず

その土地の環境と生活に気を配る。

綻びを繕うように手を入れた自然は

完成から何年もかけて育ち続ける。

持続可能な風景が各地に誕生している。

と結んでいる。