「スラムダンク世代」必読のよいお話です^^↓

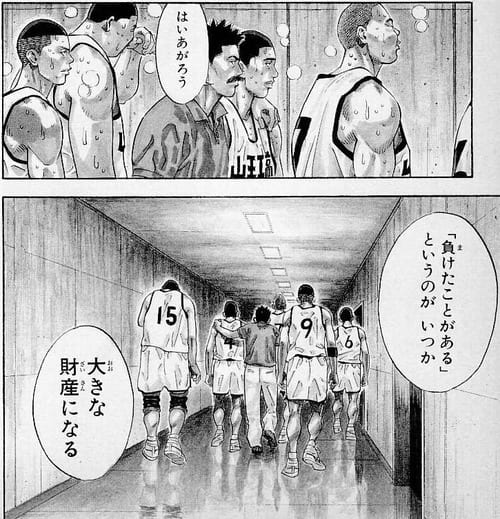

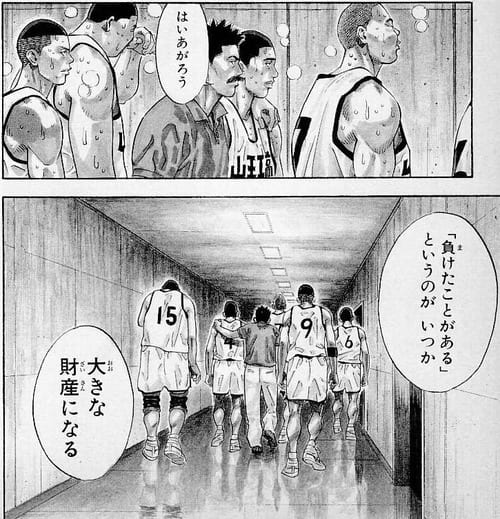

「負けたことがある」というのが、いつか大きな財産になる…

『スラムダンク』の山王工業高校は、実在した!?

2015/07/07 YAHOOニュースより抜粋

--------------------------------------------

今年も夏がやってきた。3年連続3冠(高校総体/インターハイ、国体、全国高校選抜/ウィンターカップ)を成し遂げた能代工業高校を率いた田臥勇太は、この季節が来ると思い出す。「あの夏、もうコテンパンにやられましたね」。無敗を誇った『必勝不敗』の軍団が連戦連敗を喫した、あの夏の、夜の憂鬱(ゆううつ)がよみがえる――。

秋田県北部、海沿いの町――能代。能代工業バスケ部に入部直後、神奈川県横浜市からやって来た、まだ少しほほのふっくらした少年はつぶやいた。

「高校の練習って、こんなに厳しいのか」

繰り返されるフットワーク練習、いつ終わるやも知れぬシャトルラン。

「どんなにキツくてもやるしかない。この練習を代々、先輩たちもやってきたんだ」

もちろん当時の田臥勇太は、その練習の先に、史上初となる3年連続高校3冠を獲得することも、自身が日本人初にして唯一のNBAプレーヤーになることも知る由(よし)はない。そもそも、コートサイドの加藤三彦監督が叫んでいる秋田弁の意味すら知らない。

「こいこさ!」

フリーズする田臥に、チームメイトが慌てて駆け寄って教えた。

「早く行け! 監督が『こっちに来い!』って言ってるぞ!」

夏休みに入り、練習は午前・午後の2部練習となった。午前は9時から2時間~3時間。午後は3時から再び2時間~3時間の練習を部員はこなした。

「夏の練習が一番キツかったですね。2部練なんで、単純に時間がいつもの倍。当然、フットワークもいつもの倍。能代の夏がさほど暑くないのが、せめてもの救いでした。そのかわり、冬はものすごい寒さでしたけど」

午前中は個々のスキルアップや体力アップを主目的とした練習、午後は戦術寄りの練習が多かった。

キツかったメニューのひとつが、3選手でパスを交換しながらコートを往復するスリーメンだ。何往復するかは、監督が黙ったまま差し出す指の本数が合図となる。

「3往復くらいまでは想定内なんですけど、先生の指が4本、5本となると、内心もう、『マジか!?』って。もちろん、驚いた顔なんてできませんでしたけどね」

ただ、「もっとキツかったのがシャトルラン」と田臥は続ける。

「ボールを使った練習は、やっぱりバスケなんで、なんだかんだいって楽しめるんです。でも、ボールを使わないシャトルランは……」

フロアを5往復。真夏の体育館に、バスケットシューズがこすれる音だけが響き続ける。

しかし、中には巧妙に、ライン手前でターンをする上級生もいたという。

「サボるのがうまい人がいるんです。下級生はちゃんとラインを踏まないと、後でとんでもないことになるんですけどね(笑)。基本的には小さい選手のほうが速いんで、大きな選手でズルをする選手がいたりすると、『なんで大きい選手より遅いんだ!』って先生が怒り出すんです。だから、下級生はもう死に物狂いで走ってましたね」

では、はたして上級生となった田臥は、ちゃんとラインを踏んでいたのか?

「僕は遅くてもちゃんとラインを踏んでましたね。『ちゃんと踏んでるんだから遅いんだよ』って開き直るタイプでしたから(笑)」

当時、「全国優勝するよりも、能代のレギュラーになることのほうが難しい」と言われた時代。ただ、田臥には遠征で他校を訪ねた記憶がない。そのかわり、加藤監督の言葉を今も鮮明に覚えている。

「『俺たちが行くんじゃない。他のチームが来たくなるのが、能代工業だ』ってよく言われました。選手にも、そういうプライドがありましたね。だから、夏だからといって遠征することはなかったですし、近くに寮があったので、『おまえたちは毎日が合宿のようなものだ』って言われてました」

もちろん、厳しい練習に耐えられず、逃げ出す部員もいた。

「学年にひとりはいましたね。僕らの代もいました。でも、逃げたら必ずバレるんです」

能代駅のあるJR五能線は終電が早いため、夜中に逃げ出すことはできない。授業中に逃げ出せば、すぐに教師に気づかれてしまう。必然的に、逃げるなら一般生徒に混じって下校時刻に、ということになる。しかし、そこはバスケの町・能代。「駅にデッカイのがいたぞ。この時間にいるのはおかしいぞ」と、すぐに学校に連絡が入る。結果、逃亡者は能代駅の構内、もしくはとなりの駅でマネージャーに捕まる。

「寮にみんなが集まって、逃げ出したヤツを囲んで、『もうちょっとがんばってみようぜ』って励まし合いましたね。僕ですか? 逃げたいって思ったことはありますけど、逃げる勇気がなくて(笑)」

能代市民の多くがバスケ部のファンだった。ほとんど交通量のない交差点だったとしても、信号無視をするバスケ部員がいると、すぐさま学校に連絡が来た。「強いのは当たり前。部員は人としても立派であってほしい」。その期待を背負うことが、能代工業のバスケット部員になるということだった。

代々語り継がれる都市伝説があるという。

「(加藤)三彦先生も能代のOBなんですが、先生が高校生だったころ、全国大会で負けた後、店に行くと商品を売ってくれなかったそうです。『買い物をする暇があるなら練習しろ』と。反対に、僕たちが全国大会を連覇しているとき、食堂でラーメンを頼んだら、一緒にカツカレーが出てきたりしました。『これも食べな』って。いち高校のバスケ部に、これほど興味を持ってもらえる町なんて、能代以外、全国のどこにもにないだろうなって。町全体が能代工業バスケ部を応援してくれていた。なんて素晴らしい環境だって思いながら、3年間を過ごしましたね」

ただ、夏休みが始まり1週間が過ぎたころ、田臥は最も厳しい練習がスリーメンでもシャトルランでもないことを知ることになる――。能代工業から巣立ち、全国に散ったOBの面々が、続々と体育館に戻ってきた。

「最初は大学生、その後に実業団でプレーしているOBが来てくれるんです。しかも、OBたちはチームメイトを誘って来てくれる」

インターハイ直前の最終調整として、まさに大学選抜、そして日本代表といっても過言ではない面々とのOB戦が行なわれた。しかも、夏の夜の一大イベントとして、この試合は大勢の市民で客席が埋まる。

田臥は1年生のとき、OB戦でマッチアップした選手を強烈に覚えている。長谷川誠――。能代工業OBで、1994年、松下電器に入社した1年目にチームをリーグ優勝へと導き、新人王とMVPを同時受賞。1995年、福岡ユニバーシアードでアレン・アイバーソン(元フィラデルフィア・76ersなど)率いるアメリカ代表にこそ敗れたものの、日本を準優勝に導き、自身は大会得点王に輝いた名選手だ。高校1年生の田臥がマッチアップしたのは、長谷川の全盛期といっても過言ではない1996年のこと。

「どれだけ押してもビクともしない、岩のようでした。でも、少しでも弱気になったら客席からブーイングが起こるし、先生にも怒られる」

能代市民で埋まる体育館に、監督の「田臥、こいこさ!」の怒声が響いた。

「相手が誰であろうと、勝たないと怒られる。そこが能代のすごいところ。気持ちで負けるなんて話にならない。『だから、おまえと長谷川は違うんだ!』って何度も怒られましたね。本当に試合をするのが嫌でしたね」

あの夏の、夜の憂鬱――。連夜の敗戦が、田臥たちを強くした。まさに、漫画『スラムダンク』の山王工業、堂本監督の名言のように。

「負けたことがある、というのが、いつか大きな財産になる」

田臥は言う。

「敵わないし、コテンパンにされた。ただ、あのOB戦で負けたこと、稀(まれ)に好勝負できたり、もっと稀に勝てたことが自信につながった。インターハイやウィンターカップ、高校生同士の試合で負けるはずがないって自信を持って臨めたんです」

最後に聞いた。あの夏の練習メニュー、今、もう一度やれと言われたらやりますか?

「どうしても、と言うなら……。もちろん、嫌ですけどね。ただ、あのときよりも、もう少しシャトルランでうまくごまかせるようになっているかもしれないです」

そう言って笑ったが、おそらく、田臥は今もラインを踏むはずだ。あの真夏の一歩が、今の自分の土台を築いたことを知っている。なにより、サボろうとした瞬間、その脳裏に響く「こいこさ!」の秋田弁が、田臥勇太にラインを踏まないことを許さないはずだ。

【profile】

■田臥勇太(たぶせ・ゆうた)

1980年10月5日生まれ、神奈川県横浜市出身。リンク栃木ブレックス所属。バスケットボールの名門高校・秋田県立能代工業に入学し、3年連続でインターハイ・国体・ウィンターカップの3大タイトルを制して史上初の「9冠」を達成。2004年、フェニックス・サンズと契約し、日本人初のNBAプレーヤーとなる。2008年よりリンク栃木ブレックスでプレー。ポイントガード。173センチ・75キロ。

.水野光博●構成・文 text by Mizuno Mitsuhiro