ミラノのドゥオーモは、威風堂々 美しい容姿を誇っています。

広大な広場、その周囲に屏風のように建物が並び、東側の視線の焦点にどっしりと・・・ピンク&グレー色大理石の優美な教会です。

こちらのフィレンツェのドゥオーモは、・・・見上げるだけ・・・全景が収まるだけの周囲に広場が無いのが残念。

一番の撮影スポットが、・・・ドゥオーモ正面ファサードから鐘楼と洗礼堂の間を100m強西側に離れます。

ジョットの鐘楼が主役になっていますが・・・ここが最善のポイントでしょう。

正面入り口(ファサード)は、手前のサン・ジョヴァンニ洗礼堂の真向かい(向こう側)となっている。

先に完成していたのが洗礼堂ですから、やむをえません。

では、ドゥオーモの南側は・・・細長い広場はあるのですが

(昔の画像)本堂に沿って、このような撮影はできますが、全景は、・・・南側には建物が建ち並び後ろには下がれない

南西のファサード側に進みクーポラを入れて全景が入らないかと・・・・右後ろに鐘楼があり・・・これも無理。

・・・昔、整理したものがありましたので参考に。

・・・洗礼堂の向こう側から、見上げる感じのドゥオーモの正面を画像編集して・・・全景がこんな感じ。

(これは以前の画像)

・・・まずは、教会隣のジョットの鐘楼・・・建物は、高さ:84.7m、階段414段、・・・ではこちらに登りましょう。

これも以前の画像から、チケットは鐘楼に入ってすぐの窓口で、・・・後は階段を一気に上がりましょう。

隣りのドゥオーモに比べ登る人が少ないので、空いています。

外観から想像できるように・・・四角柱の中に階段ですから、確か何もない狭い所を・・・ひたすら・・・単調な連続動作です。

右の瓦屋根の間の所から、左の通路にでてきました。

隣のクーポラを見るために上がってきたが・・・

半球では無く、八角形をベースに補強用でしょうリブが頂上部に延びています。

8本骨の雨傘を引き延ばしたような縦長形状です。

よく見ると1辺に横3か所、穴のような跡が3段あります。

・・・これは二重クーポラの間の部分に採光と風の通風対策のようです。

採光の主力は、ドラムと呼ばれる部分に設けられた8か所の大きな朝顔状円形部です。

ここにステンドグラスが施工されていると思います。

・・・このクーポラは、フィレンツェの毛織物業界の威厳をかけて完成させなければと、・・・頑張っていたのですが・・・

1347年秋、インドから香料とクマネズミをジェノヴァ船が運んできて、・・・ペスト菌が拡散。・・・大打撃

その後1年間でフィレンツェ住民の80%が命を落としたといわれます

・・・10年後、他国から労働者も受け入れ・・・経済も少しは上向き、やっとクーポラを何とかしなければという雰囲気に・・・

歴史小説家:ロス・キング氏の ”ブルネレスキ” を参照して当時の様子を調べてみました。

・・・1418年8月19日、布告「目下、大聖堂造営局が建設中の大聖堂に主クーポラを架けるための模型ないし設計図・・・

または建材の引き上げ装置を製作しようと思う者は、9月末までに提出を、採用された者には、200金フィオリーノを与える」

この200金は、熟練工の2年分の収入を上回る大金(作者推定1500万円)です。

この当時のフィレンツェは、どんな状況だったでしょう。

高さ約6m、外周8kmの城壁を50年かけて1340年に完成していますし、市庁舎(ヴェッキオ宮)と付属の90mの塔も完成していた。

1359年には、上っているこの鐘楼が20年かけてこちらも完成していた。

日常の様子は・・・建設現場にはレンガ工や鉛職人、鳥の巣のような足場によじ登る人々、炉から黒い煙が立ち上り、鍛冶屋が槌を叩く音、

牛が荷車を引く音、料理人や、職人にワインを売る者たち、そして指図(サシズ)の怒声が響き渡っていた。

まだこの時期には城壁の内側に麦畑や野菜畑、羊の群れが追われていたりと・・・農村の面影は残っていたそうです。

市内には砂岩の石切り場があり、アルノ川の砂はモルタルの原料であり、川底の砂利も利用でき、森は建材の確保に丸ごと接収され、

近隣の街から巨大な大理石が運べる状況にあった。

・・・この教会の礎石が据えられたのが1296年、設計者は石工頭のカンビオ。

彼は、ヴェッキオ宮と城壁を手がけた実績があった、しかしこの教会の着工直後に死去。

・・・石工達が数十年かけてこの地にあった二つの教会の撤去を行い、敷地の解体や整地も着々と・・・

当時、完成すればこんな教会と・・・建設中の南側廊に幅9mの縮小模型が注目され鎮座していた。

さて問題なのは、この縮小模型に巨大クーポラが架けられていたことだった。

カンビオも・・・それ以降の誰も・・・巨大クーポラを架けたいが・・・完成までの道筋を示すことができなかった。

建設が決定してから50年間、建造方法はいつか神が答えを与えて下さり、最新の知識を持つ建築家が現れることを祈っていたのだ。

・・・では、鐘楼の屋上部を一周して・・・降りましょう。

上部の階段は・・・こんなすれ違いが大変な幅の狭い所で、

・・・上がってくる方を待って、すれ違いです。

・・・フィレンツェ・・・日が沈み、照明は必要な所に最小限

夜のドゥオーモ広場です。

ドゥオーモ周辺は人通りも少なく・・・照明の少ない所に行くと・・・大理石に囲まれた非日常の空間は、

・・・ひんやりとした空気が流れ・・・一瞬、中世の人が飛び出して来た? 事件か? そんな気がして振り返ったが何もなかった。

フィレンツェの街中は、この後、道路・広場・中庭、平地を全て大理石などで覆っています。

・・・緑が必要?・・・郊外の邸宅にはブドウ園など保有している裕福で自己主張の強い人々が支配する・・・共和制の都市です。

さて今日、サンタ・マリア・デル・フィオーレ(花の聖母教会)のシンボルといえば、大きなクーポラ。

1418年の布告後、どうなったのでしょう?

・・・ローマで古代ローマ人の遺跡やパンテオン(悪魔の家と呼ばれた)などを10年以上調査した二人連れがいました。

その内の一人、時計職人・金細工師フィリッポ・ブルネレスキがコンペに参加し、最終2案に入った。

競合相手は、ロレンツォ・ギベルティ(金細工師)で、・・・宿敵だった。

・・・十数年以上も前の1401年に、サン・ジョヴァンニ洗礼堂の東側の扉の新設コンクールが行われた。

7名の応募者があり、34Kgのブロンズ板を支給され、ブロンズ彫刻作品(43cm×33cm)を1年後に提出することとなる。

作品の主題は、創世記の22章の「イサクの犠牲」で、結果は、ブルネレスキと無名だったギベルティが今回と同じく最終2案に残った。

一説では優勝は両者、共同での制作案に対して、ブルネレスキは単独制作を主張、・・・審査員に拒否され・・・コンペから辞退している。

その護、残ったギベルディによって完成した扉がこちら

天国の門と言われ、主題の「イサクの犠牲」は右列の上から2番目、その左はノアの箱舟、聖書の各場面が描かれている。

・・・今回のクーポラのコンペは、またも羊毛組合の審査委員達、両者の模型を比較しても結論がでず・・・

(建築の素人審査員ですから無理もない、斬新な案には提案者から具体的に丁寧な説明がないと理解ができないでしょう)

従来の経験の延長線で大規模な保持型枠を沢山作れば可能という案と、型枠など無しに造れるという斬新な案のブルネルスキ

無難なギベルディを押す審査員にアイディアだけが盗まれるのを恐れたか、工法を公開しないで単独受注にこだわるブルネレスキ

・・・結局1420年春になり、優勝賞金の無きまま、審査会が38歳の石工頭を総監督に指名した。(設計はできない現場監督だった)

さらに、審査会は二人を総監督に追加する・・・(そうです、最終案に残った二人の提案者です)

他にも、60歳の知名人哲学者が建築経験の無いギベルティの補佐として総監督になります。

結局総監督は4人でスタートとなった。・・・(多くの船頭の一員の立場だったが、ブルネレスキは辞退しなかった。)

3か月後の1420年夏、ブルネレスキも建築経験は少ないが、ローマでの調査や透視画法の実力者として知られ、彼の模型を基に仕様書が採用された。

12項目の覚書には、しかし具体的な作業手順・施工方法は書かれていなかった。

ブルネレスキに賞金は支払われていない。・・・(不満は大いにあったが、調査した古代ローマの知識を生かすことに生涯をかけたのでしょう。)

・・・(クーポラ内部に上り、別途工法は考えてみましょう)

時は流れ、その後クーポラの頭頂部、ランターンと呼ばれる八角形の小屋(採光・通風の役目など)は1461年に完成します。

さらに、その最上部に取付けた球体はヴェロッキオ工房が製作しています。

1466年にレオナルドが14歳でこのヴェロッキオの工房に弟子入りしています。

” 球体の作り方を見た ” という レオナルドの話が伝わっていますが、巨大な建築物より歯車仕掛けの装置に関心が強かったようです。

これでクーポラの外観は今日のような姿、完成形になりましたが、この時点では、クーポラ内部には、・・・天井画は描かれていません。

入口のファサードも・・・強度に問題があり、建設途中で中断、1587年取り壊されて・・・未完成、仮設の状態と思われます。

レオナルドがフィレンツェ在住当時、目にしていた教会はクーポラ内部は仕上げられていないが、教会としては利用されていました。

(・・・今日のような正面ファサードの完成は、後年・・・1887年頃となります。)

フィレンツェは1443年からメディチ家の統治となり、ギリシャ・古代ローマ時代の文化を積極的に発掘し、学ぼうとしています。

・・・高い建物の上部に銅製の球体が乗り、さらに突起部が伸びている(避雷針の知識はなかった)・・・雷も落ちたようです。

サヴォナローラの時代、このドゥオーモで日曜日には2万人もの信者に説教をしています。

・・・そんな中、1492年4月5日に落雷が起きたとあります。

落雷で頭頂部から何トン分もの大理石が落下し、その落ちた方角から人々は不吉な予感を感じた。

その時、芸術家のパトロン、豪華王と呼ばれたロレンツォ・デ・メディチは熱病で別荘の病床だった。

石材が落ちた方角を聞かされたロレンツォは「私はもうおしまいだ」と叫んだ。落雷から3日目、亡くなった。

・・・ルネッサンス真っただ中のフィレンツェは・・・リーダーを失い・・・またもや紛争勃発の危機。

当時レオナルド・ダ・ヴィンチはミラノ王国、ミケランジェロは教皇に呼ばれローマで仕事とフィレンツェにはいなかった。

・・・( 完成したクーポラに上ってみましょう )・・・

ドゥオーモの南西にある入口から、・・・階段は、合計463段のようです。

まずはクーポラが架かるドラム部までが地上43mです。

建設工事時、階段は本堂の周囲壁面に4か所設けられ、上りと下りは専用だった。

見学者はこの当時の階段を利用して上ることになるようです。(職人は40階建てに相当する階段を毎日上っていた)

扉の内部階段スペースは、四方が壁で薄暗い・・・数段くらい上り、右に90度曲がり若干上がり、また右に折れ数段と・・・

天井が高い2階分くらいに到達、明り取りの窓から、ドゥオーモ南の建物が見えた、

さらに1階分上がる度に明り取りの窓があり、

屋根が見えるので3階くらいの高さでしょう。

さらに明り取りの窓を3か所過ぎたころにようやく、変化が・・・広い所にでてきた。

この部分は多分 身廊部の屋根が架かる付近の高さで、クーポラとの接続部あたり・・・

このような儀式中の人々が出迎えてくれて、・・・

この階で工事が長い間中断していて、石材や道具類の小屋などがあったのではと想像するが・・・

この位スペースがあれば、ブルネレスキが労働者向けに食堂を設置することも可能だったでしょう。

左に進むと、"禁止 壁に落書きしないで” と警告が掲げられていた。

内部に入ります・・・多分この先からクーポラの架けられる円筒部の建物になるのでしょう。

この先、右側に螺旋階段部が、

・・・これは時計と反対回りに上る・・・150段あるようです。

こちらは、ぐるぐると狭い範囲を上って行く。

(下りの螺旋階段は別の所にあり、時計回りに下りてきます)

明かり窓が大きくなり、格子が入っている、下界の様子は・・・

目の前に右下がりのレンガの屋根が・・・これは翼廊と呼ばれる部分の屋根のようです。

屋根より上まで上がってきました。もうすぐ・・・でした。

翼廊と円筒部の接合部あたりにいるのでしょう、らせん階段が終わり、右に進む通路が見えます。

この通路の先、左側に明り取りの窓があり、そこで直角に右に曲がります。

数メートル進むと・・・ゲートがありました。

今立っているのは内殻と外殻の隙間、・・・いや、二重構造の内側(内殻)の壁に開けた通路でしょう。

ゲートから内部に入ります。

右には進めず、左に一方通行

日本語も見えます、・・・「立ち止ま ず」

八角形のクーポラ内部を、約半周するのかな・・・内側には透明樹脂のフェンスが設けられています。

この高さから上部には・・・壁面に明り取りの丸窓があり、ステンドグラスが施されている・・・ドラム部が周囲にあります。

クーポラの基礎部として、円筒形のまま高さをかさ上げするために約9mも積み上げた部分がドラムと呼ばれている。

クーポラは難しくて架けられないが、当時の石工ができるところまで造ろうとしたのでしょうか、

1410年にドラムを完成させ、ガイドブックではドラム最上部では高さが55mとか

・・・参考にしたロス・キング著「ブルネレスキ」では、

1420年8月7日朝、地上43mの高さで大聖堂造営局が現場で働く石切工、石工ら労働者に朝食を振る舞い工事開始の祝宴を行っている。

ドラムの上部に上がらず、この階で祝宴を行ったとすれば大体話は合いそうですが・・・。

(・・・展望台からの下りでは、この位置より高い、このドラム部の上側の通路を周回します。)

この位置から天井のランターンを見上げると、採光効果が必要なのがよくわかります。

(これらの天井画:最後の審判の制作は、1572年~1579年 ヴァザーリとズッカリ作と言われています。)

1541年にヴァチカンのシスティナ礼拝堂の有名な「最後の審判」を仕上げたミケランジェロは、

1564年亡くなっていますので、故郷フィレンツェのこの天井画を目にし、批評することはなかった。

クーポラに進むため、周遊通路からまた二重クーポラの隙間に進みます。

1426年には大聖堂造営局が作業を怠ける物がでないよう、石工が日中ドームから降りることを禁じています。

ブルネレスキは外殻と内殻の間に食堂を設けて、火も使えたといいますから、すごい状態ですね。

約800Kgもある砂岩の切石を何百個も、・・・地上からドラム上部にどうして引き上げるのか・・・

1418年のコンペで装置も募集したが、模型は1件も提案されなかった。

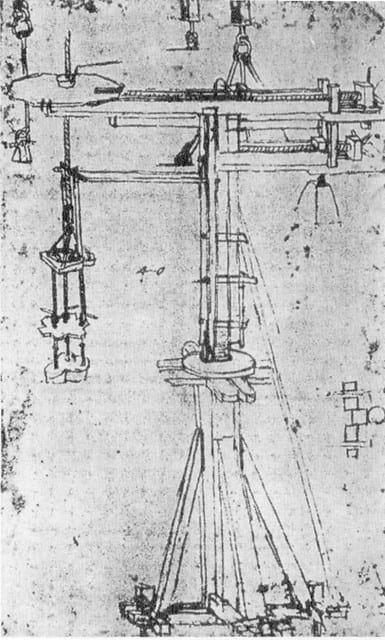

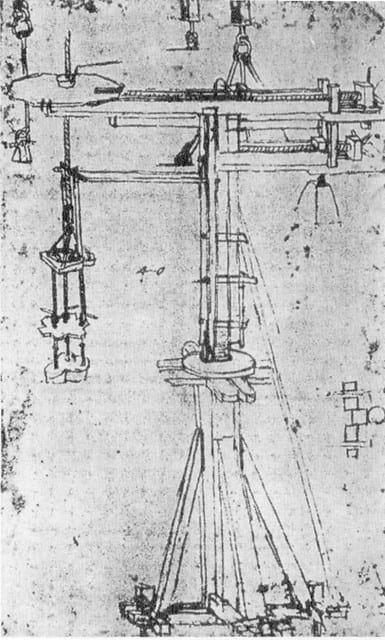

ブルネレスキは何か考案しなければ、作業が進まない・・・時計職人の知識もあり、このような巻き上げ機を開発した。

ピサで作ったロープの長さは・・・、何と180m、重さ450kg以上、・・・そして、この装置は1421年夏に完成しています。

性能は、牛1~2頭の動力で、一日平均50回、およそ10分に1回の割合で荷揚げを行ったとあります。

1421年秋ブルネレスキは賞金を要求した・・・結果、これまで使用していた者より有効として100フィオリーノを得ている。

しかし、まだ問題はあったようです。・・・この高所での、石材の微妙な水平移動が難しかった。

(完成するか保証も無く、完成目標も無く、良く予算をつけ、材料を入手し、大聖堂造営局は担当者を次々と引き継ぎ継続したものです。)

・・・クーポラには結構登る人が多いので、前の人と間隔を取り、あおらずユックリと・・・。

ドラムを上がります、右側に内殻があり、左の外殻との間は結構広い、・・・手すり付きの階段を上る

今度は、内殻側に階段が付いているが幅が狭くなってきたようだ。

内殻は当初は漆喰が塗ってあったようだが、剥がれてレンガの表面が見えている。

こちらは・・・通風と採光の枠が大きくなったような気がしますが・・・。

やがて内殻と外殻の隙間が、上部で急激に狭くなるような場所にやってきた。

左右で階段があり右は上り専用、左が下り専用で、内外殻の隙間が広い場所だ。

ドラムから高さ17m位までは、多分過去の経験でクーポラの内側に石材を保持する木枠を組まなくても、

くさび形の石材を内側にズラシながら30度くらいの角度までならモルタルが生乾きでも摩擦力で石積みは崩れない。

ドラム上部で・・・架けようとするクーポラの内殻の厚みは2mもあった、頂部で1.5m弱。

外殻は基部で0.6mの厚み、天窓部分で0.3m強です。

・・・従来のクレーン(起重機)では役に立たず、またも大聖堂造営局より、アームが長く、重い物を操作できる装置のコンペを行った。

1423年4月、今回はライバルを差し置き、本命のブルネレスキの設計が選ばれた。

早速資材が調達され、3か月未満で完成・・・7月から稼働している。

後年、ヴェロッキオもクーポラ上部に高さ2.4mのブロンズ製の球体をランターンの上に設置する際にも使用していました。

これは、その時印象に強く残ったのを、レオナルド・ダ・ヴィンチがスケッチで残しています。

クーポラの比較も ”ブルネレスキ” の本より拝借

半球状の物体を伏せた状態で、上部に荷重をかけ更に自重も加えると垂直荷重で、・・・受ける石材はつぶれる事は無いようです。

垂直以外に外側に半球が広がろうとする力が非常に大きくなり、結果、クーポラ部が崩落する危険があります。

その解決策が、クーポラ(内殻)を囲む形で輪を作り広がらないようにしなければならない。

考えた結果、特注の石材を数多く使用して、連結することにした。

長い石材が長さ2.3m、幅0.43m、短い石材は0.6mくらいか・・・各々100個以上

輪といっても実際は八角形、角の部分は鉄の金具を作り繋いだ。長い石材は、レゴブロックのように凹凸の加工で接続している。

この抗張力環は、10m高くなる毎に必要とされ、徐々に複雑な形状となっていった。

・・・さて内外殻の隙間が狭くなったクーポラ上部を手摺につかまりながら、長い階段を上ります。

ここでは、湾曲した階段を踏みしめているうちに、丸屋根に上っているという実感がわいてくる。

上り終えると、外の光が差し込む踊り場に到着します。

降りる人とすれ違うのでここで待機。

振り返ると上ってきた階段が見えます。

そして右側に見えるのが・・・外の光を浴びた階段です。・・・10段弱でしょうか。

では右側の階段を登り、展望台にでましょう。

下の画像は・・・なにやら不可解ですが・・・

右は、テラスから階段を降りてくる人、左は地上から見たランターンとその周囲のテラス・・・この場所に出ます。

出て、横に移動し・・・この眺望です。

鐘楼が街色に溶け込みながらも存在感はあります。・・・洗礼堂は・・・隠れています。

・右(北)にメディチ家礼拝堂が見えます。

振り返れば・・・ランターンの巨大な大理石、

・・・これだけでも大変な作業です。

採光部は網入り?(模様?かな)ガラスのようです、・・・通風対策に角度が変えられるようです。

では、クーポラの真下を覗いてみましょう。

身廊の屋根との接続部まで見えます。

結構真下に近い所まで見えるので驚きます。

若干汗をかき、心地良い風に当たりながらですが、ガラス窓越しの展望台では無く、高所恐怖症の方には厳しいかも・・・

南側に・・・アルノ川、ヴェッキオ宮殿、シニューリア広場

・・・その向こうに目に良い緑がたくさん見えます。

画面上部(西側)には、フィレンツェ駅、その手前左に、薬局が有名なサンタ・マリア・ノヴェッラ教会

こちらパノラマ画像では、更に西側に・・・サン・マルコ修道院(美術館)が見えます。

もう一方のサンタ・クローチェ教会が遠く左端に白くファサードが見えます。

その向こう、丘の上にミケランジェロ広場があります。

先程の鐘楼を見てみましょう。

上部に瓦の屋根が見えます。

隣りの教会の屋根も同色の瓦です。

・・・とにかく巨大なクーポラは完成しました、木材を使用した部分は経年劣化し、補修や交換が必要ですが

石材の建築物はそのまま・・・有り続けます、それが良いか悪いは別として。

便利さや、使い勝手、改造、建て増しを要求しないで、歴史観光の街として保全しながら使用する。

既にある物を何故と思わず、有難く受け入れる・・・疑問に思わず、まず信ずることから全てが始まる、この国の宗教の街でした。

・・・では、先程上ってきた・・・この階段から降ります。

この階段部は、屋根が無いので頑丈な蓋で閉じ、雨水を侵入防止する構造になっているようです。

階段部を上から覗くとこの様に・・・床面のレンガはクーポラの頂上部でしょうか。

右側の少し見える階段から上って来てました。

レンガの床面の高さで、内殻を半径約3m開けクーポラの架け工事は完成でしょう。

半径3m部の孔はランターンが取付けられる採光の開口部です。

下りは、多分この階段を降りて左に進み、屋根の内側は違う階段を降りたと思いました。

壁にどうして落書きがしたいのか、・・・

そして帰りのクーポラ内部の周回通路

こちらは目前に天井画が迫ってきます。この位置はドラムの上部に設けられた周回コースです。

・・・壁面が内側に傾斜している様子が良くわかります。

天井画を見上げると

等間隔で黒い丸は、天井画製作用の足場に利用した 鉄のリングか 差し込んだ跡と思ったが・・・

クーポラに描かれた人物達、下から3段目くらいになると多分内側に50~60度くらいの角度でレンガを並べることになる。

アーチ状に加工した木材で石材を支える迫枠(セリワク)が無くてどうするのか・・・。

・・・正確なことは不明のようですが、結局大聖堂造営局は膨大な木材の確保に数年以上も必要で難しくなってきた、

さらにこの高さまで木枠をくみ上げるのは不可能と思い、ブルネレスキに工法は任せたようです。

多分抗張力環で弾けるのを押さえながら、クーポラ中心点の垂直方向を基準にしたいので、木組みで細長い塔は建てたでしょう。

中心から紐を水平に回転させ内側にせり出す位置を確定、レンガを並べモルタルが乾いてから上の段へと・・・

そうでした、河原の砂地で原寸大のリブの図面を描き、松の木で木型(長さ2.6m、幅0.6m裏を鉄板で補強)を8本作った。

この木型をクープラの内殻の外側に設置し、内殻と外殻が一定の角度で立ち上がるように調整し、

リブのレンガを何段か積んでから、あいだの壁を積み上げていった。

・・・ここで下の段に上の段に連結する特注の長いレンガが用意され、頂部に向かって0.9m間隔でらせん状に組み込まれた。

上の段にレンガを並べる際には、下から伸びた特大レンガを一緒にモルタルで固定し、・・・レンガで縦方向に4~5層も連結しました。

内殻と外殻は同時進行し、八つの壁面全てでモルタルが固まり、レンガ積みが環状につながって十分な強度が得られてから、次の水平分を積む

1週間で1層弱、1か月で約0.3mの慎重なペースで進められた。

さらに、円に比べ八角形は難しいので、内殻が2mも厚みがあるので、壁内部に0.75m幅くらいで水平にレンガを積んで円形な輪になるように固定した。

外殻は厚みがあまり無いので、すぐ内側に円形の水平のアーチを埋め込んでいった。

幅0.9m、高さ0.6mのアーチは、上下の間隔を2.4m開けて、9本設けている。

これらは、1426年のブルネレスキの修正案の中で外殻の内側にレンガで水平アーチを設けるよう指示されていた。

このような工法の組み合わせで無事クーポラは閉じられ、取り合えず・・・ほぼ完成しました。

・・・(最期の階段を降りて、地上に到着)

ブルネレスキが途中から当然のごとく建築責任者となり・・・着工から、ここまで何と15年。

1436年3月25日献堂式が行われていますが、頭頂部はデザインはあるが、施工図はできていないなかった。

・・・アレコレ調べていたら、長くなってしまった・・・。

さて、教会内部に入りましょう。

内部は17世紀、正面ファサードは19世紀と完成までには、この教会も長い年月を必要としたようです。

この中央部では無くて、

案内があったようです。

では、内部に・・・

入ってきた入口上部に、有名な時計があります。

パオロ・ウッチェッロの時計と呼ばれ、ミサが行われる日没までの時間を示すようです。

文字盤はⅠ~ⅡⅣ、針は反時計回り(逆回り)とありますが、利用方法は?

教会内部から見上げると・・・こんな天井画、天地創造です。

1446年4月15日ランターンが工事に入るころ、ブルネレスキは69歳で急死します。

葬儀はこの教会で行われ、遺体は議論の結果、5/15日大聖堂の内部に埋葬される栄誉が与えられた。

場所は、南側の側廊の地下、・・・かつて模型が置かれていた場所だった。

記念碑など一切ないようで、「偉大なる発明の才を持つフィレンツェのフィリッポ・ブルネレスキ、ここに眠る」

墓石にこのように・・・発明の才を持つ・・・と書かれているようです。