カモメが飛んでいる。

広場の北側、サンマルコ時計塔の下を通って、ブランド品が並ぶ狭い繁華街を直進すると、ここはイタリア

Ferrari、フェラーリ、跳ね馬のショールームが突き当りに、

・・・右折し、その先を左折しながら・・・気になっていた、ヴェネツィアの人は運転が下手らしい、・・・

それはそうと、ショールームだった?・・・車?・・・走れないだろう

・・・オット・・・迷子に・・・なった?

確か数回ジグザクに北を目指せば目的地・・・人の流れの多い道を選択して

・・・この広場で、・・・ラッキー、

左の先に・・・、階段がある

リアルト橋が見えてきた。

・・・海運王国だった時代、この付近は商業の中心地

確か昔は、木製の跳ね橋だったようです。ルネッサンス時代まで

・・・サン・マルコ広場から、ここまで10数分くらいか、・・・思ったより早かった。

残り数段、・・・青い洋服の女性が立つ位置が橋の最上部。

大理石が敷かれた石組みの橋は、1561年に完成している。

中央部で橋の両側に向けアーチが掛かり、十字路の角にもお店があり、橋の幅は22mもある。

では右側に折れ、橋の欄干から・・・

密集した14世紀~16世紀のビル街が並ぶ光景は、かつての繁栄ぶりが想像できます。

大商人は運河横にビルを建て、船を横付けにできた、・・・仕事場の上は住居で、この運河沿いは一等地

1527年、ローマの悲劇があり・・・ここから逃れた建築家は、このベネツィアでも活躍しています。

・・・島に逃げてきた民族がここまで大都市を造るとは・・・

裕福な時代の歴史的遺産ですが・・・住民の減少は続き、今後老朽化する建物を維持していくのは大変です。

橋の反対側の光景です

市街地をS字形に走るカナル・グランデ(大運河)、今日でも物流の大動脈です

橋の横から階段を下り、川面に目をやると、・・・飛んできた・・・脚 細いねー

街の主役は・・・ゴンドラです、昔からの黒がイイ。

橋の西側、さらに移動すると

フェリー乗場、Rialto、リアルトのチケット売場

この右側には電光掲示板で、行き先や発着の時刻表があります。

サン・マルコ広場へは、この先運河の左右に次々と乗り場があり、結構時間がかかりそう。

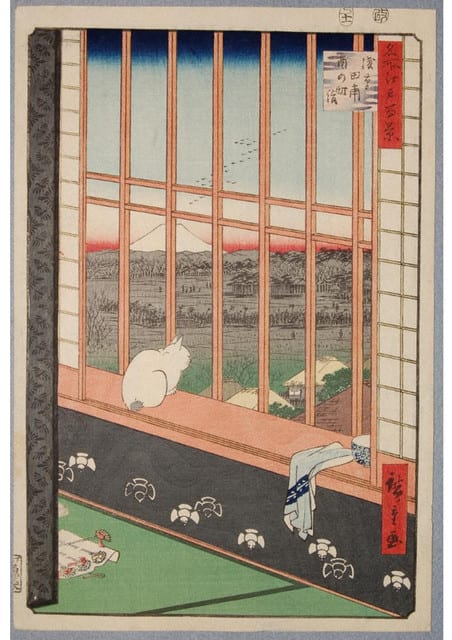

・・・これも、ホテルに飾られていた絵画ですが、

建物のデザインがアッサリとしていて、14世紀頃?・・・いや、風景画は、15世紀以降の題材でしょうか。

しかし、すごいですね。船で物を運ぶのが商売の民族とはいえ、丸太を運び、石材を運び、ロープと滑車で建てたのでしょう。

・・・この14~17世紀ヴェネツィアの発展が気になります。

各種ガイドブックや歴史書には・・・10世紀頃から交易で繁栄し、11世紀にはアドリア海の東沿岸部も制圧し豊かな島になっていきます。

北ヨーロッパから人気の人材として奴隷や、木材などを、北アフリカ沿岸のイスラム教徒に売り、金・銀を手にして、・・・買付です。

シリア、トルコ、コンスタンティノーブルなどで東南アジア原産の香辛料などが、シバの女王やメッカで有名なアラビア半島を通り運ばれてきていた。

金銀の工芸品、宝石、香辛料などを買い付けて、ヴェネツィアに戻ると・・・文化の遅れたヨーロッパの王侯貴族に高値で売れたそうです。

・・・やがてお宝の輸送船は、海賊やライバルのジェノバ共和国に襲われる、・・・航路の安全確保には、海軍の増強が急務でしょう。

地中海東では1300年頃・・・遊牧民からトルコが誕生・拡大し、やがてビザンティン帝国を侵略し、100年後・・・首都コンスタンティノープルも包囲される状況。

イタリア半島では、教皇領、君主国、公国、共和国、自治都市・・・これらが乱立し領土争いが常態化。

・・・商売で生きるヴェネツィア共和国は、アドリア海はもちろん、北の大陸側も販路として重要でした。

隣国との争いには、金の力、外交以外に武力も必要になります。

商業都市フィレンツェやローマ教皇は自前の軍隊を持ちませんが、金で傭兵を雇いました。

ヴェネツィアも陸軍はありましたが、隊長を含め全て傭兵です。資金をつぎ込み軍事力を強化します。

・・・重宝されたのが、国内に仕事が少なく出稼ぎが多いスイス国民、・・・外貨獲得に外国で傭兵に。

ジェノバ、ピサ、ミラノ、ヴェローナ、バドヴァ、・・・これらの都市とヴェネツィアは、同盟を結んだり、裏で資金援助したり・・・

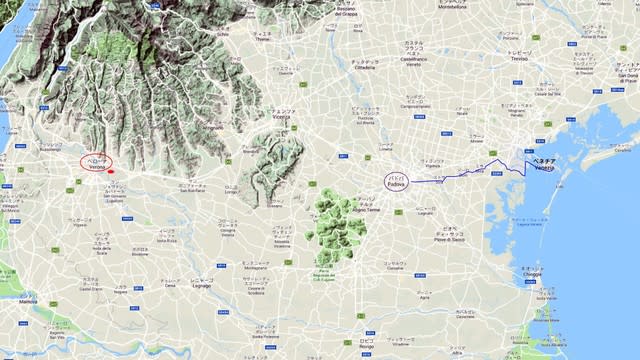

14世紀の勢力図がこちら、ヴェネツィアは、大陸側は海岸線から少しの範囲とアドリア海の東沿岸部の都市を半数程度制圧しています。

突然吉報が・・・1402年、トルコのスルタン(君主)自ら率いた大軍が、何とモンゴル軍との戦いで完敗します。

トルコのスルタンは捕虜になり・・・軍は四方八方へ・・・そして消滅。

一方1405年、イタリア半島北部ではヴェローナなどが、敵対していたミラノから圧力を受け、ミラノの支配下になるよりは、自由のあるヴェネツィアの属国を選びます。

属国となった土地は広大で農業が盛ん、これで食料も確保でき、・・・15万人の人口が・・・属国含めると約10倍の145万人の大国に。

運を味方に・・・15世紀前半、ヴェネツィアは最盛期を迎えます。

しかし、アルプスの北西にフランク王国、北に神聖ローマ帝国と強国が・・・面倒なのが宗教で脅す教皇と教皇領、

・・・一方、地中海の東方では、・・・滅亡から20年、トルコが復活し、徐々に勢力を拡大してきます。

1453年5月29日、トルコに攻撃され、首都コンスタンティノープル陥落、・・・900年続いた東ローマ帝国が滅亡。3日間略奪が続き・・・

異教徒の脅威! イタリア半島では5大国が緊急協議、ローマ教皇領、ナポリ、ミラノ、ヴェネツィア、フィレンツェが争いを中止。

翌年1454年に協定を結び、イタリア半島はこの後、40年間つかの間の平和、そして後に言われる ルネッサンス の時代です。

・・・中世の時代は各国の王もキリスト教徒です、教徒よりも教皇の力が強く、破門されると、誰にも相手にされなくなって悲惨。

この権力者・教皇の選出(コンクラーベ)に投票権があるのが枢機卿。

枢機卿の推薦に教皇が関わるので、親族を枢機卿にし多数派工作、・・・何と10代の枢機卿も誕生と教皇のやり放題。

宗教を商売にする教皇と、交易で富を目指すヴェネツィア人民、懇願する相手に首は切らないと約束し、胴を切る乱暴者のスルタン

このような中で個性を発揮したのが、・・・何故?、人間は自由だろうと考えた・・・意志の強い人々

天才が次々に創作作品を発表する・・・この時代に興味を持ち始めると・・・宗教とは、教団とは、・・・考えてしまう。

・・・16世紀のヴェネツィア、豪華な宴会のシーンを想像できる絵画があります。

「カナの婚礼」 1562~63年頃の作、 縦6.77m、横:9.94m、作者:ヴェロネーゼ(正式名:パオロ・カリアーリ)

総勢130人、左端のテーブルに手前から新郎新婦が並び、横には当時の著名人、フランソワⅠ世、スレイマン1世、君主カール5世など

中央手前の楽団員には画家仲間が、左からヴェロネーゼ、パッサーノ、ティントレット、ティッツアーノ。

2013年5月 当ブログにて。・・・ルーブル美術館で鑑賞できる作品です。

・・・サン・マルコ広場に帰ろう・・・適当に近道だろうと進んで、いくつか橋を渡ったら、狭い四つ角で・・・迷子になった。

スマホのGPS位置情報が・・・反応が遅い、・・・急ぎ足の通行人に・・・広場は?・・・左?

・・・広場に向かう途中のブランド街で、蛍光グリーンの女性が目立っていました

この都市でもカラフルなユニフォームの女性が仕事中、宅急便ではなく・・・ゴミの回収中でした。

Keep 〇〇〇 clean、隠れている文字が Venezia(ヴェネツィア) と思ったら、Venice?・・・EUの民間業者?

・・・ヴェネツィア 興味が持たれたら・・・塩野 七生(ななみ)女史の作品。「海の都の物語」をお勧めします。

30数年前に書かれた作品ですが、なぜかベクトルが合うので・・・(後半しか読んで無いのですが・・・)

このヴェネツィア共和国の歴史が、共和政体、信教の自由、言論の自由(出版)など、各種記録をベースに詳しく描かれています。

この中から、1480年ヴェネツィアにやってきたキリスト教徒の旅行記がありますので、ご紹介しましょう。

・・・何故生死をかけてまで、行くのか? 参考に地中海の地図を

実はこの時代、北ヨーロッパの庶民が・・・死後の世界を脅かされ・・・免罪を求めて、聖地巡礼に参加したのです。

ミラノの公務員、サント・ブラスカさん、35歳、独身、聖地巡礼パック旅行に申込み、半年間休業して・・・、

1480/4/29 ミラノを出発し、ヴェネツィア共和国にやってきました。

・・・なかなか巡礼船が決まらないが、紹介され毎日あちこち観光していました、・・・ヴェネツィアの観光政策によって。

教皇が12世紀の末に、ローマ以外ではこのヴェネツィアだけに与えた特権を営利事情に利用していました。

それが、・・・キリスト昇天祭に、ヴェネツィアの聖遺物に参拝すると「完全免罪」を得ることができるというものです。

1480年の昇天祭は、5月11日、・・・サント・ブラスカさん聖遺物に参拝し「完全免罪」と日記に書き残しました。

・・・ヴェネツィアは200年間「巡礼事業法」で、旅行の安全とサービスがセールスポイントです、徹底していました。

フランスなどに比べ1割くらい割高な旅行費用ですが、ヨーロッパ中に人気がありました。

3種の証明書、①「パスポート」:教区の司祭が発行する聖地巡礼専用の身分証明書・・・(これは本人が入手できました)

②「聖地巡礼認可証」:ローマ法王が発行します。

これが無いと、あちこちの聖跡に参拝して得られる「免罪」が無効になってしまうので巡礼には必要な書類。

③「ビザ」:現地王朝のイスラム教徒から通行許可証がでる。

この取得に面倒な②と③をヴェネツィア側で代行してくれたのです。

もし、巡礼者が旅の途中で死んだら、遺体の処置、遺物は遺族へ、残りの日数に応じて旅行費の返還も行われた。

やがて・・・6月1日のキリスト聖体祭が済むと、6日出港と決まった。

・・・6/6 早朝6時、ヴェネツィアの港からやっと船に乗り・・(略)・・・

途中赤丸印などの寄港地で風を待ち・・・右端の港ヤッファ(現在のテルアビブ)に到着、・・・風次第とはいえ・・・長かった。

しかし、ここでも手続きに日数が掛かり、7/27 ガイドが案内する聖地巡礼団体ツアー・・・ロバに乗りサァ出発。

途中アラブ人に通行許可証の提示を求められたり、ここの通過は難癖をつけられないように静かにとか・・・緊張、そして1泊、

翌日、エルサレムに入場する。アラブ人の信仰についてこんな感想を述べています。

・・・イエス誕生の洞窟の中に、イスラム教徒が靴を脱いで入り礼拝するのを見る。

イスラム教徒は、イエスを聖者にして立派な正義の人と言う。

だが、彼らにとってはイエスは予言者ではあっても、神の子ではない。

聖者の由来、十字架に付けられたゴルゴダの丘のことは、・・・笑って信じない。

予言者はそんな苦悩に満ちたことなどやるはずがないと言う。

・・・ところで、聖跡参拝は免罪が 、完全免罪 か 7年と40日 のどちらかになるという。

聖スティファノの門から、イエスが十字架を背負わされて引き立てられていったヴィア・クルチスを行く。

しばらくして、シモンがイエスに代わって十字架を背負った・・・ガイドが言う。

・・・ピラトの宮廷跡、白い大理石の上で、何も理由の無い死をイエスに言い渡したと言う。

聖母マリアが少女の頃、字を習いに行ったマリアの学校も聖跡(感心するくらいアチコチ行きますが・・・割愛)

・・・ピラトの屋敷跡も見る。連れてこられたイエスが鞭打たれ、いばらの冠をかぶせられ白い布を着せられたのだ。

免罪、7年と40日、祈りを捧げる。

ユダヤ教の要所、ダヴィデが天使を見た場所も見学する。

・・・聖母の生まれた家、聖アンナの墓所参拝、聖母の母である製アンナの遺体は、

コンスタンティヌス大帝の母ヘレナが、コンスタンティノープルヘもっていったので、今ここには無い。

しかし、免罪は、完全免罪。

オリーブ山のふもとの、聖母マリアに捧げられた教会に参拝。ここも完全免罪。

左手に下っていくと、聖母マリアの昇天の場に出る。7年と40日の免罪。

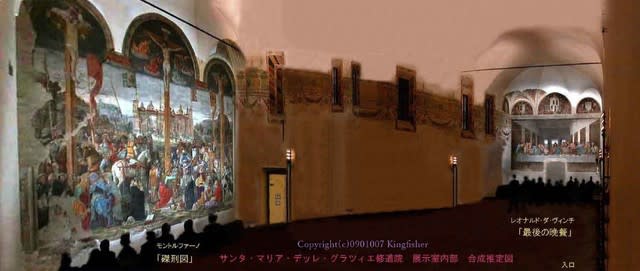

・・・最期の晩餐の家・・・、完全免罪

・・・聖墳墓教会では、アラブ人の監視役から、家畜でもあるかのように一列に並ばされ、・・・参拝料を徴収され、

巡礼者が中に入ると外から鍵が閉められ、翌朝まで開けないことになっている。

異教徒もこの聖地の重要性を知っていて、参拝料も最も高い。

・・・さらにキリスト誕生のベツレヘムに行き、その後ヨルダン河へも・・・

アラブ人に襲撃されるかもしれない危険があり、48人の一行の内、参加者は半数以下になった。

エルサレムに帰って三度目の聖墳墓教会に行き、祈りで夜を明かす。

エルサレムでの12日間が過ぎ、明日の 8/8 夜明け前ここを出発する。

・・・ヤッファーに着いたのは、翌々日の夜だった。

8/11夕方、出港。風は順風、8/15キプロス島着、シロッコ(南西の逆風のこと)が止むまで停泊、・・・略・・・

10/14 レジーナの港に入る。アドリア海の半ばを残すだけになった。

10/17 パレンツォ到着、風がシロッコとなり、しばらく停泊が続きそう。

急ぐ巡礼者には、小舟(数人)で沿岸部を迂回する便もはかってくれたので乗り換える。

・・・波の上に見え始めたこの都がどれほど美しく見え・・・略(やっと戻れた)(亡くなる方もいました)

10/22、ヴェネツィア着、三日間死んだように眠り続けた。

ミラノに帰ったのは、11月5日だった。(彼はこの後、旅行記として出版しています)

・・・巡礼は、行きの船旅だけで45日、ヤッファから上陸、聖地を巡礼しヤッファに戻り、船で発つまで22日、

帰りの船旅が 72日間、これに故郷からヴェネツィアまでの往復日数とヴェネツィア滞在日数がありました。

・・・ドイツやフランスからの巡礼者は、さらに2か月は必要となり、人生をかけて申し込む聖地巡礼パック旅行でした。

これもホテルに飾られていた画像です。

今日の風景と比較しても、ドゥカーレ宮殿は変わっていません。

16世紀には、この街はほぼ完成形となり現在に・・・。

ヴェネツィア土産は、時代と共に変わって来たのでしょうか・・・。

変わってきたのは、戦争の仕方?

地上戦はオスマントルコが陸伝いに数万人規模の大軍を動かすので、圧倒的な勢力と対抗するには連合軍。

海戦は、(ヴェネツィアの海軍は、ガレー船という帆船に人力エンジンとして漕ぎ手を100人位は乗せていました。)

訓練されたヴェネツィアやギリシャの海軍は戦闘力が高く、船の性能も地中海一番で強国でした。

「海の都の物語」によれば、ヴェネツィア 絶頂期の記録があります。

・・・1423年、ガレー船:45隻と11,000人の船員、120トン級以上の大型帆船:300隻には8,000人の船員、

小型帆船:3000隻に17000人が船員として従事していた。

造船工は6,000人、絹や綿布の織物工は、帆布を織る者も含めて16,000人・・・経済大国だった。

・・・1499年はガレー船60隻・・・この年、2度目のオスマントルコ軍との戦いがありました。優勢な状態で和議

1538年はガレー船82隻・・・トルコと3度目の対戦、(ヴェネツィア単独では戦力不足で対抗できない)

連合を結び、法王庁が36隻の約束で27隻、スペインが82隻のところ49隻、結局200隻の約束が158隻のガレー船。

対するオスマントルコは約200隻、これでも乗組員の技能が高く戦力では勝てたでしょうが、

・・・スペインは北アフリカ対策が重要で参加が目的か・・・結果、敗戦・・・これ以降、地中海はオスマントルコが制圧。

1571年、レバントの戦い、ヴェネツィア:104隻のガレー船、更に大型のガレアッツァ6隻と110隻の軍船を用意

法王庁とその他連合国:98隻、何とか208隻の軍船が揃った、(ガレー船以外の帆船を合わせると大艦隊)・・・始めてトルコ軍に大勝した。

・・・以後スペインの海軍は戦う相手が無く無敵艦隊と呼ばれたが・・・後にイギリスと戦い完敗(英国の大砲:性能が格段に進化)

・・・トルコ軍は2~3年後復活したが、支配地はピークを過ぎていた。

ヴェネツィアは、陸軍は傭兵だったが、海軍は給料を支払う自由民でした、・・・船は増やせるが・・船員を無条件に増員ができない。

トルコのように漕ぎ手を奴隷や支配地から強制労働力として集めることができなかった。

フランス:1600万、スペイン:800万、ドイツ:1000万、イタリア(ヴェネツィア除く):1100万、

トルコ(エジプト、北アフリカ除く):1600万・・・・・総人口の数字です。

ベネツィアは属領を含んで:145万(本土は1/10)と圧倒的に資源不足で・・・継続は困難だった。

どこかの国と同じような話です。

勝負には、ルールがあるので・・・決着しなければならない、勝てる方法はあるでしょう

戦争は継続できなくなったら、終了です。

・・・たくましく、世界有数の観光都市に・・・商売人ですから。

・・・ヴェネツィア、日はまた昇る

ヴェネツィア島を後にして・・・向こうに見えるは、・・・本土から流れ込む河口があります。

旅人はこの河口まで船で下って、この付近に小屋でもたくさんあったでしょう。

ここから島へは・・・帆を上げて、風任せ・・・水路を気長に・・・ 気長な旅をしてみたい。