始めて見るカラーリングの先に、・・・進行方向に直角に交差する滑走路が見えてきた。

霧雨の中、視界が少し開けてきた、・・・左側、滑走路先端まで何とか見えます

羽田空港の沖合に埋め立てと桟橋でできた滑走路です、・・・前方は東京湾・・・船の航跡が

第二旅客ターミナル、ANAと共同運航する Solaseed Air ソラシドエアに初めて搭乗する。

奥の方の搭乗口から乗り込み、南風用の C 滑走路、ほぼ定刻に飛び立ち、前方の D 滑走路を横切って上昇中です。

東京は梅雨入りが例年より遅れているようだが・・・週末に近い今日から梅雨入りの予感

・・・向かう先の九州も南部は大雨続き、長崎も・・・この先連日90%以上の確率で雨予報だった。

折り畳み傘に、レインウェアー、ズボン、雨用のスニーカー・・・長崎は今日も雨だったと覚悟して

どんよりの雨雲が続いたが・・・雲海の上は、ブルースカイ、日差しが眩しい

多分、高度は 7~8000m,10,000m以下と思われますが・・・

近年は、満天の青空は喜べなくなり、強力な紫外線が気になります・・・

やがて、四国から九州大分、・・・徐々に降下、着陸態勢に・・・再度雲海に飛び込み

1000m以下まで高度を下げるころには、厚い雨雲の下に・・・視界が開けてきた

ここは有明海だろうか、それとも着陸態勢で大村湾に入ってきたのか・・・

滑走路には南から進入するのでは、

南から・・・長崎空港の滑走路に着陸

・・・右に旋回し、Uターン・・・並行誘導路を進みます

長崎は、遠くは曇が垂れ込んでいるが、見上げれば青空が広がっている、予想外の展開です。

駐機しているANAの方向へ・・・間もなく駐機場 エプロンへ到着。

フライトシュミレータでは、ボーディングブリッジ、バゲージサービスなどもリアルに描画、

もちろん、接続の依頼をすると関係車両も動き回るのでリアルなのです。

空港ターミナル内、

長崎空港から、県内の五島列島と対馬にも飛んでいるのに初めて気が付いた。

離島へはプロペラ機? 運が良ければ見れる?

先ほど見たのは、カメラをチェックしてみる・・・

離れていたから・・・やはり自衛隊機でした。

対岸に大村空港・大村飛行場がありますが、2011年まで長崎空港の一部で「長崎空港A滑走路」でした。

中華街を持つ都市です、1階正面で龍が迎えてくれています

・・中国大陸よりも台湾などに行かれた方は、爪が気になりませんか?

日本は、どこに行っても龍の爪は3本ですが、別に何本かなど気にもしていませんが。

中国では唐・宋の時代に権力の象徴である龍の爪は3本だったようですが、元の時代に5本と定義されます。

皇帝以外の者は、5本爪の龍の文様を使用禁止とされました。

ここから格差が色々と発生します、所有者の地位を4本と3本で表現したり、あるいは周辺国で属国は4本とされた。

日本は野蛮な夷狄(イテキ)と蔑んで、絵画・彫刻など日本に渡る龍の爪は、属国以下の3本として伝わったのでした。

さて、時間は1時間ほどありますので、取り合えず3階屋上デッキに

長崎の鐘?いえ、「幸せの鐘」です。

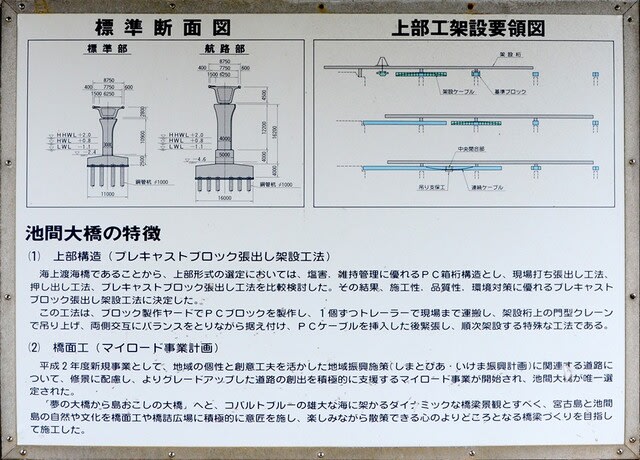

ここは、1975年 世界で初めてできた本格的な海上空港とあります。

教会が多い長崎ならではと、教会を模して建てられ教会の窓などのデザインが取り入れられたターミナルビルです。

米国人が有名にした・・・ご当地のファストフードで昼食にしましょう。1階にあります。

すぐ分かりますね、

しかし、当方はこの食べ物は普段は食べないので、スモールサイズで

カリカリのベーコンと甘い玉子焼き、さすが人気なだけあって、佐世保バーガー旨かった。

パンフレットによれば、昭和25年佐世保駐留の米海軍の人々が地元にレシピを伝え、米人向けに売られていた。

やがて、日本人の口に合うようにアレンジされ、現在の佐世保バーガーに、今では店ごとに趣向を凝らしてとのこと。

時間は12:40分を過ぎたが予約客の確認で遅れている。

駐車場へ、

ハウステンボス向け送迎シャトルバス、予約客が無い場合は運行中止も。

約1時間ですから・・・県営バスもありますが、急ぐ旅でもないので利用しましょう。

平日の昼、小人数だったような記憶です。

長崎空港の展望デッキ、「幸せの鐘」が目立ちます。

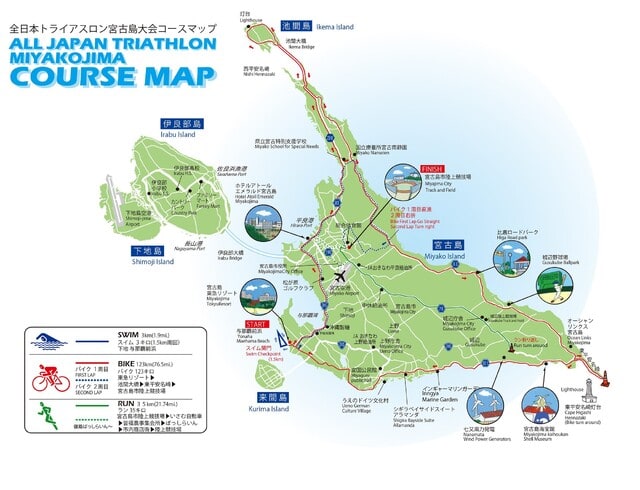

ここは簑島、対岸へは約1㎞の橋が架かっています。橋の名称は、箕島(ミシマ)大橋です。

自転車は通行できませんので、レンタサイクルなどで向かわれませんよう。

この長崎空港で印象に残っているのは、海上空港ですので、近隣の騒音対策、苦情などが少ない。

・・・騒音で有名になった最速の超音速機、マッハ2・・・英・仏が共同開発したコンコルド機を想い出します。

開発から運航にこぎつけた最初で最後の量産機、JALも発注しましたので世界各地に顔見世飛行をしました。

羽田には1972年6月飛来しましたが、離着陸時の騒音問題が話題の中心でした。

さて採算は取れるのか・・・全てファーストクラス、席数が少なく運賃はもちろん超高額、・・・JALも後にキャンセル。

運航したのは、エール・フランスとブリティッシュ・エアウェイズの開発国フラッグ・キャリアのみです。

1976年から定期運航開始・・・2003年まで頑張りました、量産機16機も経年劣化でしょうか・・・営業終了しました。

1990/9/2~3に、あまり話題にならなくなったコンコルドですが、この長崎空港に飛来したのがニュースになりました。

博覧会に合わせ 欧州友好親善団 チャーター便(AIR FRANCE機)が口ばしを曲げて離発着する映像でした。

・・・さて、約40km先のハウステンボスには、橋を渡り・・・県道・国道から長崎自動車道/大村ICから有料道路へ

到着しました

ハウステンボス発行の地図は、駐車場を左下と・・・南北をほぼ逆に描いてあるので理解し難かった。

上空からのイメージは、佐世保市の東部で佐世保湾から東に水路が延び、早岐瀬戸(ハイキセト)約11kmの水路が南に延びて大村湾に繋がっている。

この水深4mくらいの浅い水路の南側、大村湾側の針尾島側にハウステンボスが出現したのです。

南が海側なのです。

北側の第一駐車場の横に、後で見かけることになる立派な建物が、ホテルオークラ・JRハウステンボスです。

その手前の平屋が、場内ホテルに宿泊者の手荷物預かり所です。

ここで大半の乗客が下車され、バスは出発します。

周回道路から、ハウステンボス温泉横を通り、

一路一番奥の南、ハーバータウンのホテルデンハーグに到着

1~2組下車され、出発です。・・・そして、2~3分、近くの ホテルヨーロッパ に到着

PM1:50分頃、傘と雨具を用意していたが、この時間でも雨の気配はあるようだが見上げると青空だった。

ラッキーなハウステンボスになるでしょうか。